目次

1 自社株式を承継するタイミング

自社株式の後継者への承継(移転)において、移転の際に課される税金は、承継に係るコストになります。このコスト(税額)は自社株式の評価額によって左右されるため、

評価額が下がるタイミングを逃さずに自社株式を承継(移転)すること

が、効率的な事業承継を実現するための大切なポイントになります。

なお、自社株式の評価の算定式については、次の記事をご参照ください。

2 自社株式の評価が下がるタイミングとは

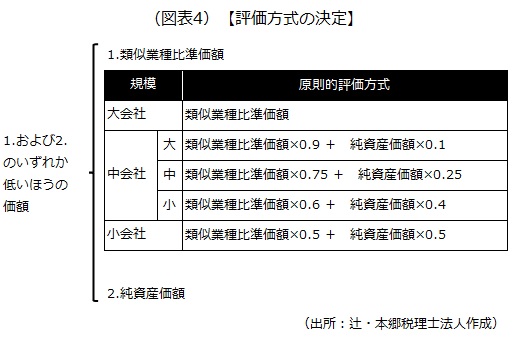

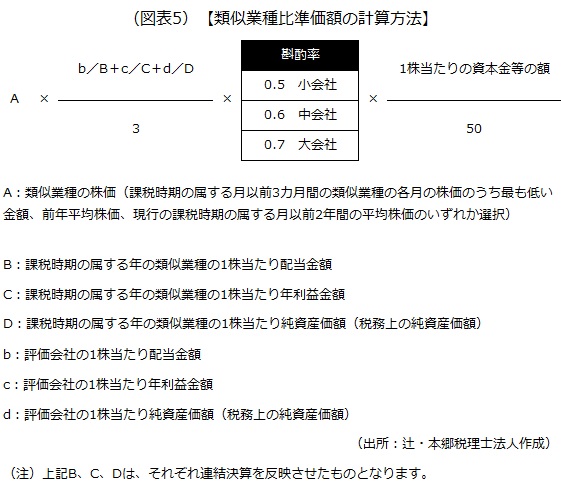

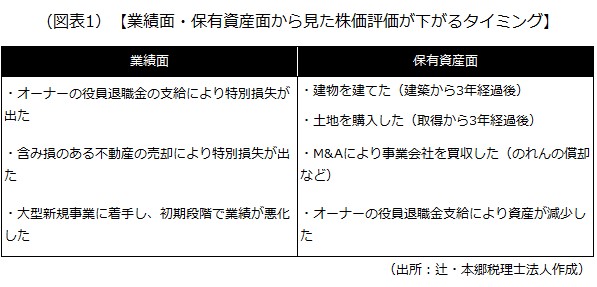

自社株式の評価の算定式から見ると、評価が下がるのは、次のタイミングとなります。

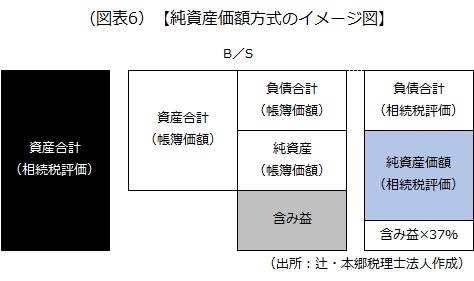

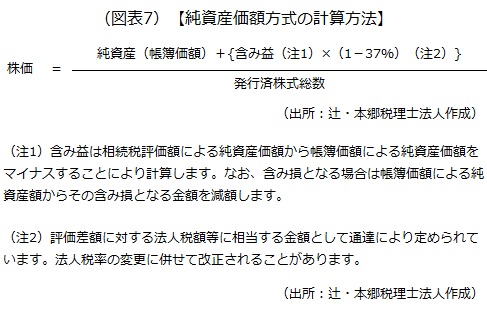

- 純資産価額が減る

- 類似業種の株価が下がる

- 配当が下がる

- 利益が減る

- 会社の規模が大きくなる:類似業種比準価額<純資産価額の場合

- 会社規模が小さくなる:類似業種比準価額>純資産価額の場合

また、会社の業績面・保有資産面から見た株価評価が下がるタイミングは次の通りです。

つまり、

- 会社の業績:業績が悪くなると評価は下がる

- 会社の保有資産:不動産投資をすると時価(投資額)に比べて相続税評価額の評価が大きく下がることがある

とまとめることができます。特に賃貸用建物は建築価額に対して相続税評価額は半分以下になることもあります。

3 自社株式の相続税評価額が、どのくらい下がるのか?

1)ケースごとの相続税評価額の計算例

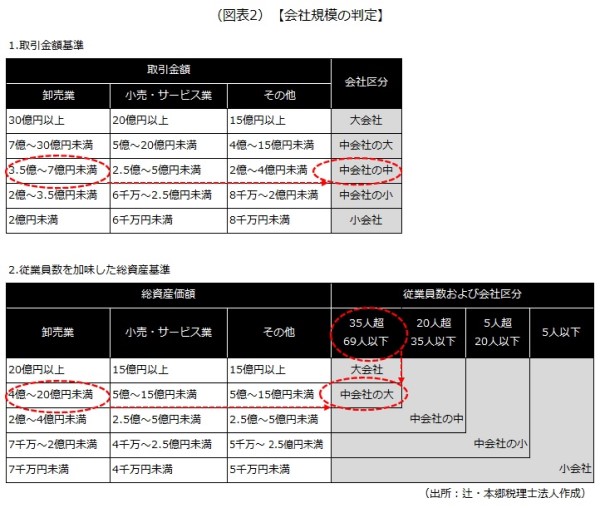

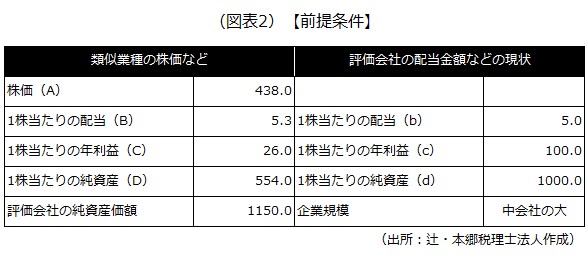

ここでは、次の前提条件を基に、「利益が50%減少し、同額の純資産が減少したケース」と「前提条件と利益その他の条件は変わらないが、従業員数の増加により企業規模が『中会社の大』から『大会社』となったケース」で、相続税評価額にどのような違いが生じるのかを紹介します。まずは、次の前提条件下で相続税評価額がいくらになるのかを計算します。

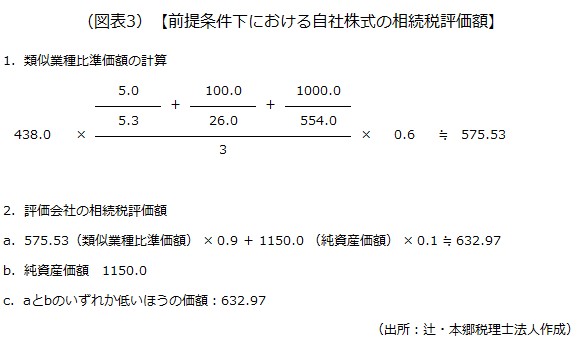

前提条件下における自社株式の相続税評価額は次の通りです。

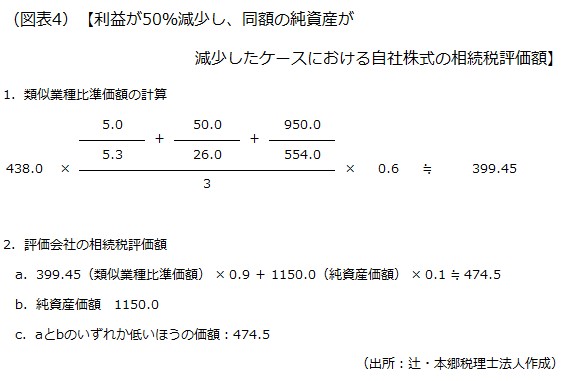

2)利益が50%減少し、同額の純資産が減少したケース

利益が50%減少し、同額の純資産が減少したケースにおける自社株式の相続税評価額は次の通りです。

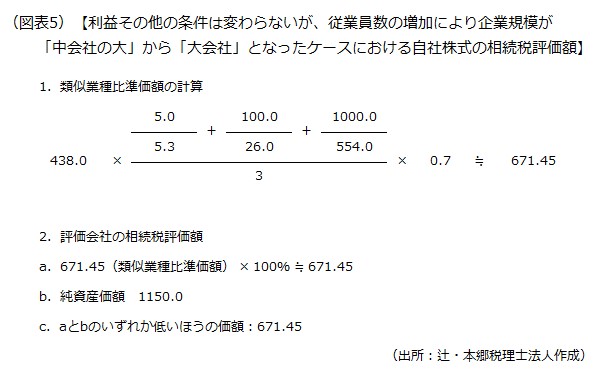

3)前提条件と利益その他の条件は変わらないが、従業員数の増加により企業規模が「中会社の大」から「大会社」となったケース

利益その他は変わらないが、従業員数の増加により企業規模が「中会社の大」から「大会社」となったケースにおける自社株式の相続税評価額は次の通りです。

4 中小企業投資育成株式会社を活用した事業承継対策

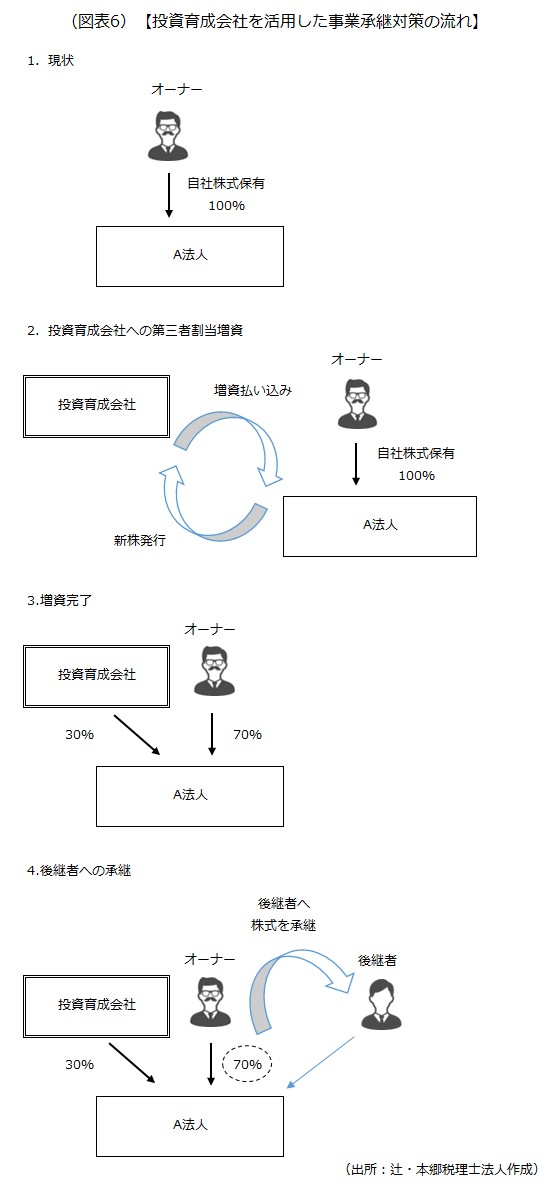

1)投資育成会社を活用した事業承継対策の仕組み

投資育成会社(正式には「中小企業投資育成株式会社」)とは、「中小企業投資育成株式会社法」に基づき設立された、中小企業の自己資本の充実と健全な経済成長支援を目的として活動する公的な投資機関です。

投資育成会社を活用した事業承継対策の流れは次の通りです。

2)投資育成会社を活用した事業承継のメリット

投資育成会社を活用した事業承継のメリットは次の通りです。

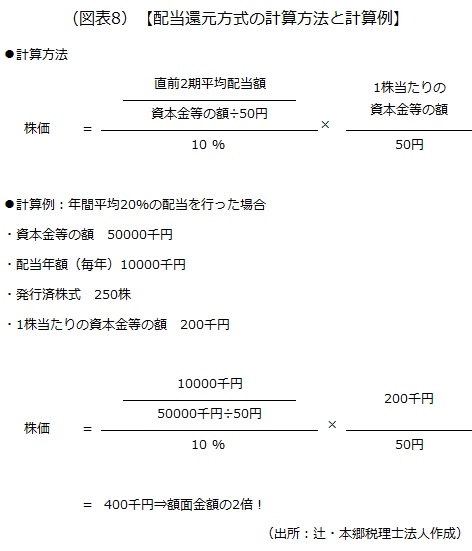

- 投資育成会社が新株を引き受ける場合は、次の算式で表される独自の評価方法によって計算した価額で第三者割当増資が行われ、税務上も適正な価額として取り扱われる。

- 新株引受価額が従来の相続税評価額よりも低い場合は、増資後の株価が引き下げられ、株式移転に係る税負担が軽減される。

- 公的機関が株主になるため、対外的な信用力が高まる。

- 投資育成会社は原則として当該会社の経営陣の判断を尊重するため、経営自体に対する影響が少ない。

3)投資育成会社を活用した事業承継のデメリット

投資育成会社を活用した事業承継のデメリットは次の通りです。

- 投資育成会社の出資は、原則として新株発行によるため、オーナー所有の株式を直接、譲渡することができない(ただし、自己株式として保有している自社株式の引き受けは可能)。

- 増資に伴う資本金、資本金等の額の増加により、法人税等の税負担が増加する可能性がある。

- 投資育成会社の出資に当たっては、当該会社の業績や株式の種類(普通株式もしくは配当優先株式)などによって異なるものの、継続的に安定的な配当を期待されるため、配当方針には配慮が必要となる。

- 投資育成会社に対しては、定時株主総会の開催前に決算内容の開示と説明が必要となるため、事務負担が増える可能性がある。

- 投資育成会社が投資した株式を買い取る場合には、原則、出資時と同じ方法により算出された買い取り時点での価額での取引となるため、業績の動向によっては出資時よりも高額の評価額となり、買い取り資金が負担となるケースもある。

5 役員退職金を活用した事業承継対策

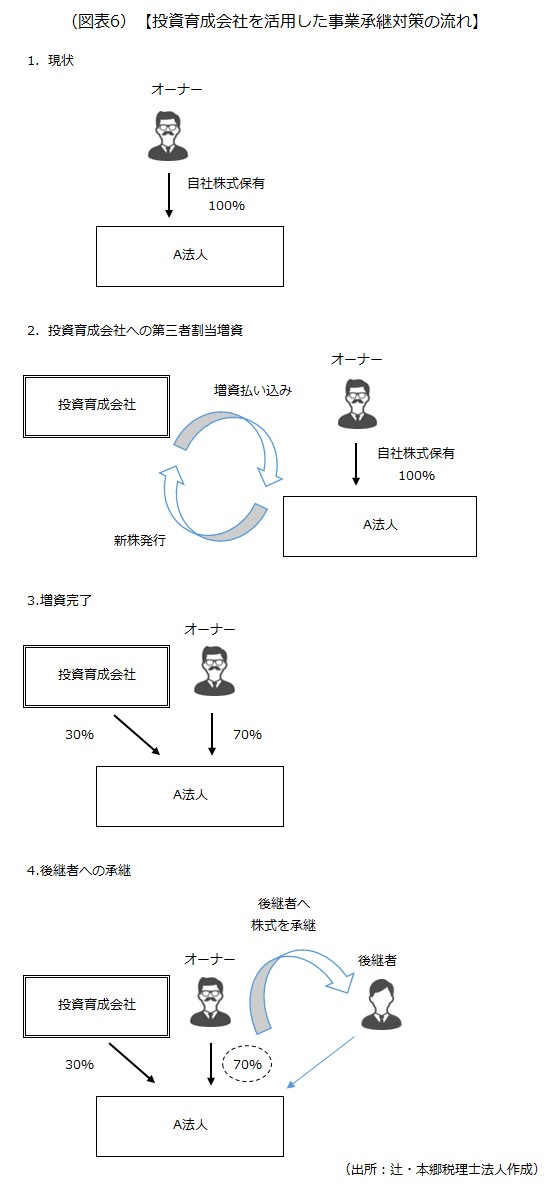

1)役員退職金を活用した事業承継対策の仕組み

オーナーが退任し、代表取締役の地位を後継者に譲り役員退職金の支給を受けます。一般的には、この役員退職金の支給は多額の現金支出を伴うため、

内部留保の取り崩しにより純資産が減少し、自社株式の純資産価額が引き下げ

られます。また、併せて多額の損失が計上されるため、

利益の圧縮により類似業種比準価額も引き下げ

ることができます。この自社株式の評価額が下がったタイミングで、贈与や譲渡などにより後継者に自社株式を移動することにより、後継者への円滑な自社株式の承継が可能となります。役員退職金を活用した事業承継対策の流れは次の通りです。

2)役員退職金を活用した事業承継対策のメリット

役員退職金を活用した事業承継対策のメリットは次の通りです。

- オーナーの退任と役員退職金の支給により後継者へのバトンタッチを明確にし、後継者に経営者としての自覚を促すことができる。

- オーナーの退任と株式の移動をセットで行うため、対外的にも説明がつきやすい。

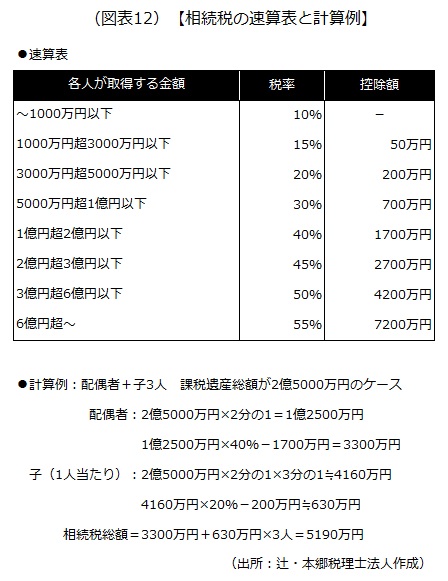

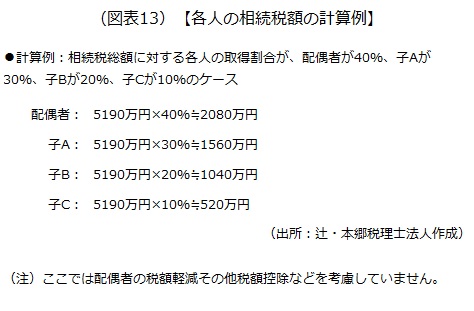

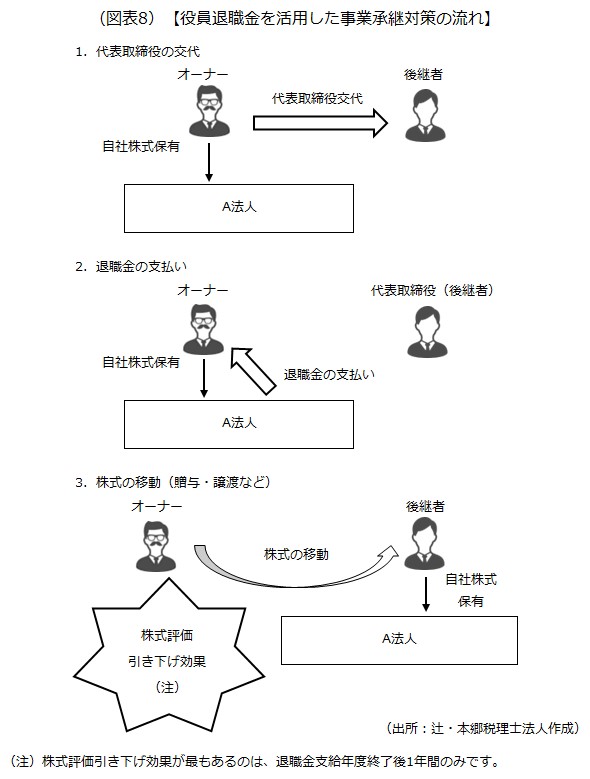

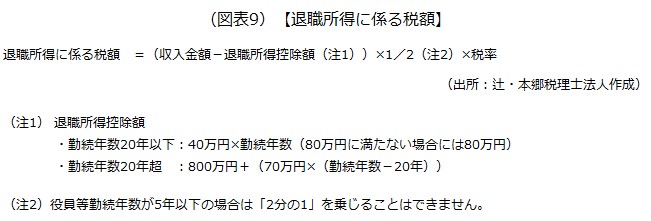

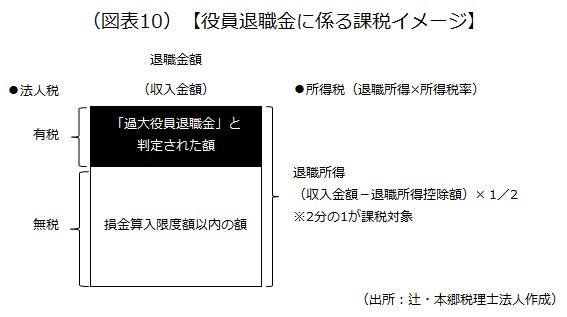

- 役員退職金は受け取るオーナーの税負担が少ないため、オーナーの手元に多額の現金が残り、その資金を相続税の納税資金や遺留分対策に活用することができる。なお、退職所得に係る税額は次の通り。

3)役員退職金を活用した事業承継対策のデメリット

役員退職金を活用した事業承継対策のデメリットは次の通りです。

- 役員退職金を支給するための多額の資金を調達する必要がある。

- 役員退職金を受け取ったオーナーは経営の第一線から退く必要がある。

- 役員退職金の支給による株価の引き下げ効果が最もあるのは役員退職金を支給した次の決算期中の1年間だけであり、この期間を過ぎると効果は半分以下に減ってしまう可能性がある。

- 著しく高額な役員退職金の場合は、過大役員退職金として、法人税の損金に算入できない恐れがあるので、役員退職金規程の整備や株主総会での決議などの手続きを確実に行っておく必要がある。なお、一般的な役員退職金の算定方法は次の通り。

a.功績倍率法:最終報酬月額×在任年数×功績倍率(+功労加算)

b.1年当たり平均額法:比較法人の1年当たり平均役員退職金額×在任年数

c.役位別定額法:役位別定額×役位在任年数

実務上はaの功績倍率法を採用する企業が多いようですが、最終的に適正な役員退職金の水準は、支給金額ともろもろの事情(法人の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況など)を加味した実態で判断することとなり、この水準を著しく上回る場合には、過大役員退職金と判定されることがあります。なお、役員退職金に係る課税イメージは次の通りです。

4)役員退職金活用による事業承継対策の盲点

役員退職金の支払いによって株価が下がったタイミングで自社株式を後継者に承継するという方法は、よく実施される事業承継対策の基本パターンともいえる手法です。ここでは役員退職金の支払いに係る実務上の盲点について紹介します。

オーナーとしては「自分が心血を注いでここまで会社を大きくしてきたのに、思ったほど役員退職金をもらうことができない」と感じてしまうケースも少なくありません。

このような場合、

往々にしてオーナー自身(あるいは顧問税理士)が「役員退職金の支払限度額=法人税の損金算入限度額」という考えにとらわれていること

があります。これが役員退職金の支払いに係る実務上の盲点なのです。

会社の資金繰りに問題がある場合は別として、もう少し柔軟に役員退職金の限度額について考えたほうがよいかもしれません。つまり、役員退職金の額はオーナーの会社経営に関する通信簿なので、

「法人税法に過度にとらわれることなく、有税扱いされる部分が生じても構わない」

という考え方です。

まさにオーナーが心血を注いで育て上げた高収益事業と、その財産に対する功績が認められるのであれば、事業の存続・承継に無理のない範囲内で、いわゆる「過大役員退職金」に伴う法人税を納めることをよしとする考え方があってもおかしくはないのです。

役員退職金は「次にやりたい事業に投資する」「第二の人生を謳歌する」「社会貢献」「個人の資産形成」「相続税の納税準備」など、受け取るオーナーのライフステージに応じて、その使途はさまざまです。

このようにオーナーの退職後の人生設計について、法人税の観点からだけでその思いに壁を作ることなく、今までの会社への貢献を考慮した上で、自信を持って役員退職金額を決めることも大切になります。

以上(2025年8月更新)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30007

画像:soo hee kim-shutterstock