1 製造業DX、始めてみませんか?

DX(デジタルトランスフォーメーション:デジタル技術を駆使した業務プロセスや事業内容の改革)という言葉は、今や日本中の企業に浸透しています。とはいえ、蓋を開けてみると、DXの必要性は理解しつつも、取り組みがなかなか進んでいない中小企業が多いのが実情……。

特に製造業の場合、既存の製造プロセスに依存しがちだったり、長い時間の中で保守的な企業文化が形成されていたりで、なかなかDXに踏み切れていない企業が少なくありません。とはいえ、一口にDXと言っても、その程度や種類は様々。いきなり大掛かりな取り組みを考えるのではなく、自社にできる簡単なことからチャレンジしてみるとよいでしょう。

この記事では、DXを図りたいけれど図れない、そんな中小製造業の経営者のために、

高齢の従業員を多く抱える中、「簡単さ・触りやすさ」を重視した、誰もが扱えるDXツールを開発した企業と、そのツールを導入してDX化に成功した製造業の事例を紹介

します。また、第3章では、製造業のDXの取り組み状況や、製造業が導入できそうなDXツールの例を紹介しているので、併せてご確認ください。

2 実家の事業のために作ったDXツールが全国へ~「zaico」

この記事でご紹介するのは、山形県米沢市に本社を構えるZAICOが提供するサービス「zaico」。その名の通り、在庫管理のアプリケーションです。

zaicoは、スマホで二次元コードを読み込んだり、はかりに物品を載せたりするだけで在庫管理ができるサービスで、累計18万社以上(2025年5月時点)が導入しました。しかし、ZAICOの目標は、ただ単に企業の在庫管理をDX化することではありません。今回お話を聞いた広報チームの皆さんは、

在庫管理を効率化するのではなく、在庫管理を“なくす”のが、zaicoの使命

と、熱い想いを語ってくれました。

サービス開発のきっかけ、製造業にzaicoを導入する手順やメリット、そして、中小製造業のDX化にかける熱い想いとは……!? ZAICOが描く未来の展望を追います。

1)zaicoの始まり

zaicoのサービスは、代表取締役・田村壽英(たむら としひで)氏の実家の家業である、山形県米沢市の「田村倉庫」から始まりました。

家業は当時2億円の借金を抱えており、厳しい経営状況でした。エンジニア出身である田村氏が、何かできることは無いかと模索する中で、倉庫内の在庫管理を、熟練メンバーの経験と勘に依存した、昔ながらの方法で続けていることが問題点だと分かりました。

田村氏はそこで、

「在庫管理をデジタル化して、困っている父親の助けになりたい」

「作業が楽になれば、従業員のおばちゃんも喜んでくれるはず!」

との思いで、エクセルなどの既存ソフトの導入を検討し始めます。しかし、今度は「デジタル管理に慣れていない高齢の従業員たちが、複雑すぎて使いこなせない」という問題が出てきました。

そんなとき、田村氏がふと休憩時間に彼らを見ると、従業員たちは皆夢中でスマホを眺めています。

「スマホで簡単に使えるアプリであれば、皆が使ってくれるのでは……?」

そう考えた田村氏は、

自社倉庫の在庫管理業務を自作のシステムで改善すると同時に、その在庫管理システムを顧客にも無償で提供することで顧客を増やす

ために、アプリの開発に着手しました。

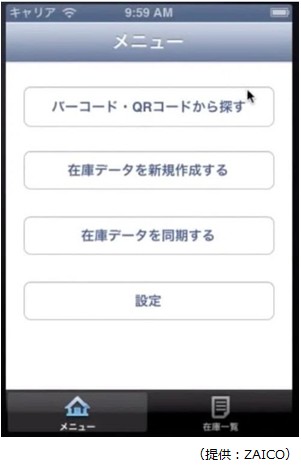

上の画像は、現在のzaicoの元になったアプリ「スマート在庫管理」です。当初はボタン4つだけのシンプルな作りで、誰にとっても分かりやすく、簡単なものになっており、田村倉庫の従業員たちは「これなら触ってみてもよいかも」と、アプリの使用を始めてくれたそうです。

田村氏はそこで、

「簡単さは価値である」

という、現在のZAICOが最も大切にしている価値観に出合いました。今でも同社では、「誰でも触ることができて、シンプルで簡単そうなUI、デザイン」「便利な機能をいかにシンプルに使えるか」という点にこだわって、zaicoサービスの開発が進められているそうです。

つまり、zaicoはその始まりから、

DX化にためらいがちな人々のために作られたサービス

なのです。次は、実際にzaicoを導入した中小製造業の事例を紹介します。

2)zaicoを導入して何が変わった? ~とある製造業の事例

電子機器の製造を主な事業とする、とある製造業の現場では、元々在庫を紙やExcelで管理していたため、ヒューマンエラーが多発していました。その企業は、「正確に在庫管理をしたい!」という理由からzaicoの導入を決めたのですが、いざDX化をしてみると、

- 出庫ミス(誤った部品の出庫など)が明らかに減少

- 大勢で2日間かけて行っていた棚卸しが少人数・1日で終わるように

など、現場では「正確な在庫管理」という目標以上の効果が表れたそうです。

また、棚卸し時は製造ラインを止めなければならないのですが、zaicoの導入により、

棚卸しのために製造ラインを止める時間が短縮でき、顧客満足度の向上や利益の向上が見込めるようになった

とのことです。

ちなみに、ZAICOが2025年2月に、在庫管理DXが進んでいる企業の在庫管理業務担当者向けに行った調査(複数回答)では、在庫管理のデジタル化によって、

- 「月間の残業時間が減った」と答えた人が計73.1%

- 「突発的な残業が削減された」と答えた人が45.2%

- 「有給休暇の取得日数が増えた」と答えた人が37.4%

いました。

ZAICOではサービスの導入に当たり、在庫管理の課題の洗い出しから始め、その後トライアル期間を経て、本格的な導入へと至ります。「導入したいけれど、何から始めればよいか分からない」「紙で管理していたものをデータ化する方法が分からない」といった初期段階から円滑な運用まで、伴走しながらDX化を進めていくこともあるそうです。

3)製造業の未来を支えるZAICOの熱い想い

実は、ZAICO代表の田村氏は、zaicoのことを語る際に、「DX」という言葉を使わないそうです。なぜなら彼の目標は、ずばり、

「在庫管理業務を”効率化”」するのではなく、「在庫管理業務を“なくす”」

ことだから! ZAICOは自社が提供するサービスで、工場や倉庫で“モノの出入り”が自動で記録されるようになる仕組み、例えば部品の在庫を正確に管理・把握し、受発注なども自動化された世界を実現することで、

製造業を営む方々が本業である「ものづくり」に集中し、さらなるイノベーションが生まれ、技術が磨かれる未来

を目指しています。

最後に、ZAICOから中小製造業の方への、熱いメッセージを紹介します。

「私たちはこれまで大企業しか持てなかったような、高度な需要予測や生産計画の情報を、小さな町工場でも活用できるようになる社会を目指したい。また、ビジネスの競争条件がフェアになり、日本経済がより活発化するような仕組みをつくっていきたいと思っています。私たちが目指すのは、“中小企業が主役になれる社会”です!」

3 製造業におけるDXの現況は?

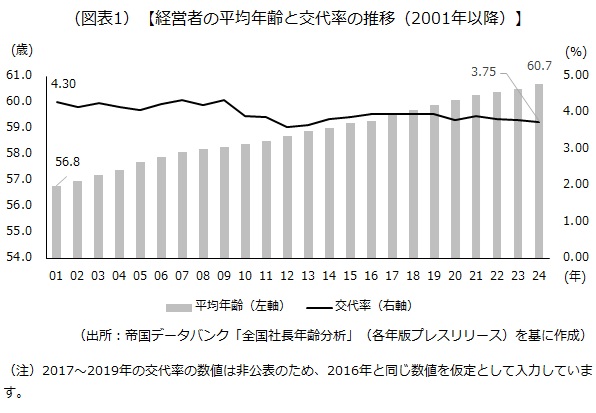

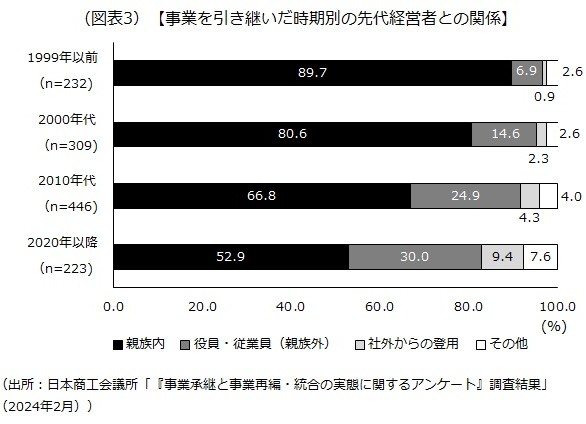

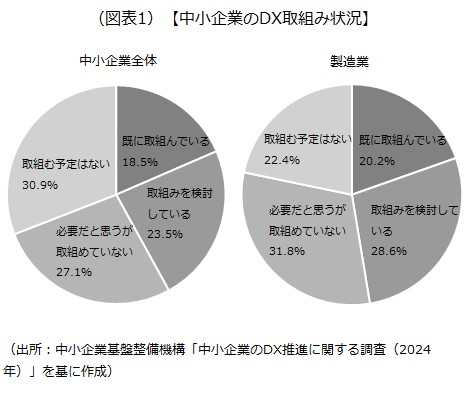

2024年10月から11月にかけて、中小企業基盤整備機構(中小機構)が実施したアンケートによると、

2024年時点でDXに取り組んでいる企業は、中小企業全体で18.5%、製造業で20.2%

となっています。

図表1のように、「取組みを検討している」「必要だと思うが取組めていない」と答えた企業が、過半数を占めている状況です。一方で、

DXに取り組んだ中小企業(製造業以外も含む)の81.6%(複数回答)は、何らかの成果を上げている

という結果も出ていて、具体的な成果には、

- 業務の自動化、効率化(56.3%)

- コストの削減、生産性の向上(55.0%)

- 働き方改革、多様な働き方の実現(37.7%)

- データの一元化、データに基づく意思決定(36.4%)

などが挙げられています。

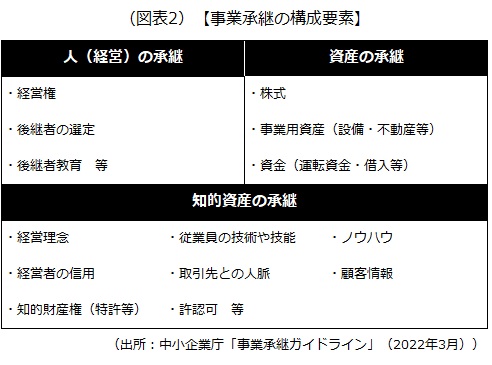

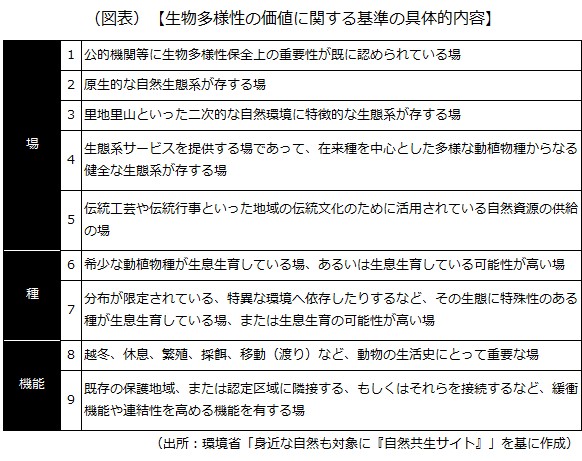

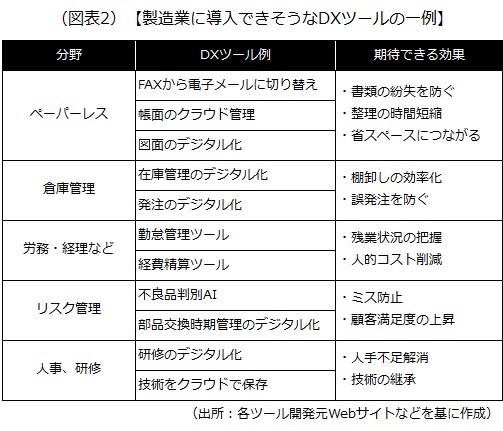

また、製造業におけるDXツールと、その効果についても簡単に紹介します。

図表2のように、ペーパーレスからAIを使った業務効率化まで、製造業の現場で導入できそうなDXツールは多岐にわたります。自社で有効活用できそうなツールについては、導入を検討してみるのも一手です。

各金融機関などでもDXに関する相談を受け付けている他、自治体も補助金制度などを設けている場合があります。詳細は各金融機関・団体にお問い合わせください。

以上(2025年8月作成)

pj00777

画像:株式会社ZAICO