平素よりとくぎんサクセスクラブnaviをご利用いただき、誠にありがとうございます。

会員さまの声を、さらなるサービス向上のヒントにさせていただきたく、アンケートを実施しております。皆さまからの貴重なお声を心よりお待ちしております。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

■現在受付中のアンケート■

【令和8年新年互礼会】

以上(2026年1月更新)

Just another WordPress site

平素よりとくぎんサクセスクラブnaviをご利用いただき、誠にありがとうございます。

会員さまの声を、さらなるサービス向上のヒントにさせていただきたく、アンケートを実施しております。皆さまからの貴重なお声を心よりお待ちしております。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【令和8年新年互礼会】

以上(2026年1月更新)

2026年10月に、インボイス制度が大きな転換期を迎えることをご存じでしょうか。具体的には、

1.仕入先に免税事業者などがある会社が影響を受ける

免税事業者などからの仕入れに係る経過措置(以下「インボイス経過措置」)の控除率が縮小

2.インボイス制度の導入を機に、課税事業者となった小規模事業者が影響を受ける

免税事業者が課税事業者を選択した場合の2割特例(以下「インボイス2割特例」)の廃止

の2つです。適切な準備を怠ると、消費税負担が増えるだけでなく、既存の取引関係にも変化が生じることになりかねません。今のうちから、このインボイス制度の2026年問題のポイントを知り、対策を講じておきましょう。

インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者として登録した事業者しか「適格請求書(インボイス)」を発行できず、買い手側(課税事業者)はインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けられます。つまり、インボイスが発行できない免税事業者(あるいは適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者)からの仕入れについては、原則控除が受けられません。

しかし、制度導入直後の急激な税負担の増加などの影響を避けるため、導入後の数年間は、インボイスが発行できない事業者からの仕入れでも、一定額の控除を受けられるインボイス経過措置が設けられました。一定額の控除率は段階的に縮小され、最終的にはなくなります。

この経過措置による控除率の第一段階の縮小(80%→50%)が、2026年10月に到来します。

免税事業者から商品やサービスを仕入れている場合、これまで80%控除できていた消費税が、2026年10月からは50%しか控除できなくなります。つまり、控除できない30%分がそのまま消費税の納税負担として上乗せされるのです。免税事業者との取引が多いほど、納税額の増加は顕著になります。

納税額の増加は、会社の資金繰りに直接影響します。特に、利益率の低い事業や、運転資金がタイトな企業にとっては、予期せぬ支出増が経営を圧迫する可能性があります。

仕入税額控除が縮小されるということは、免税事業者からの仕入れコストは当然上がります。そのため、こうしたコスト増を加味した価格交渉や取引先の選定基準の見直しが必要になります。また、現時点では2029年10月をもって、この経過措置が終わることになっているので、第一段階(控除率の縮小)だけでなく、経過措置の完全終了も視野に入れることが大切です。

2026年10月以降の消費税の納税額がどう変化するか、シミュレーションしましょう。現在の取引状況(免税事業者からの仕入額の見込みや前年度取引実績値など)に基づいて、経過措置の控除率が50%になった場合(余裕があれば、2029年の経過措置の完全終了の場合も併せて)の納税額を計算し、資金繰りへの影響を把握しましょう。

まずは、免税事業者の取引先に対し、適格請求書発行事業者への登録を促すことを検討しましょう。もし取引先が登録しない選択をした場合には、価格の見直しや取引条件の再交渉が必要になる可能性があります。ただし、その際は、

独占禁止法や下請法に違反しないよう細心の注意が必要

です。 例えば、一方的に値引きを要求したり、取引価格を据え置いたまま消費税分を負担させたりすることは、優越的地位の濫用とみなされるリスクがあります。交渉担当者は、取引先との良好な関係を維持しつつ、デリケートな交渉を誠実かつ丁寧に、そして法的なリスクを理解した上で進める必要があります。

インボイス2割特例とは、免税事業者がインボイス制度の導入を機に、課税事業者を選択した場合、

納税額を、売上に係る消費税(仮受消費税)の2割とする制度

です。この特例を適用すると、売上に係る消費税額の20%だけを納税すればよいことになります。つまり、80%の消費税額が免除される計算です。例えば、売上に係る消費税が50万円であれば、納税額は10万円で済みます。この特例は、事前の届け出が不要で、複雑な消費税の納税計算の簡便さも特徴です。

この制度を適用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間です。最短で影響が出るのは課税期間の開始日を10月1日としている会社(事業 年度を10月~翌年9月としている会社など)です。この場合、2026年10月1日以降の取引について、特例を適用できなくなり、通常の課税事業者と同様の処理が必要になります。

インボイス2割特例の廃止により、これまで売上に係る消費税額の20%で済んでいた納税が、通常の計算方法に戻ります。納税額が大幅に増える可能性があり、特に仕入れが少ない事業や、これまで消費税を価格に含んでいながら納税していなかった事業では、影響が大きくなります 。

納税額の増加は、手元の資金(キャッシュフロー)を直接圧迫します。これまで免税事業者だった会社は、消費税の納税を考慮した資金繰り計画を新たに立てる必要が出てきますし、また価格に含んでいた消費税相当額を納税に回すことになり、実質的な利益率が低下します。

インボイス2割特例では、売上に係る消費税額に20%を掛けるだけで消費税の計算が済みましたが、廃止後は、

売上に係る消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引く「原則課税」または、売上に係る消費税額に一定割合を乗じて計算する「簡易課税制度」

で計算しなければなりません。特に原則課税の場合は、仕入取引一つ一つのインボイスの保存、税率ごとの区分経理など経理業務が複雑化し、小規模事業者にとっては大きな負担となります。

消費税の負担が増える分、まずは仕入れや経費などのコストを見直して、削減できるところがないか確認しましょう。また、商品やサービスの価格に消費税の負担を上乗せする「価格の見直し」も大切な対応の1つです。 その際は、周りの競合や市場の動きにも注意しながら、自社の商品やサービスの魅力を保てるように、無理のない価格の付け方を考えることが大切です。

インボイス2割特例廃止後の複雑な消費税計算や、インボイスの保存・管理には、会計ソフトや請求書発行システムの導入が不可欠といっても過言ではありません。これらのシステムは、請求書の作成・発行、受領したインボイスの内容チェック、税率ごとの区分経理、消費税の自動計算などを効率化し、経理業務の負担を大幅に軽減します。なお、インボイス制度に対応したシステムを導入する際は、IT導入補助金(インボイス枠)の申請も併せて検討するようにしましょう。

以上(2025年9月作成)

(監修 税理士 石田和也)

pj30226

画像:TKM-Adobe Stock

目次

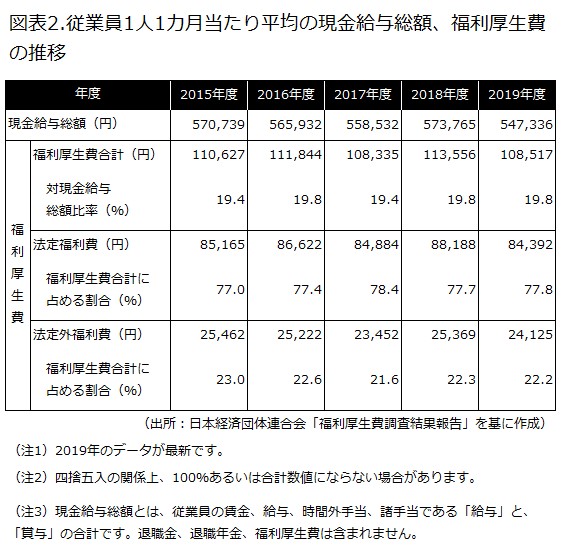

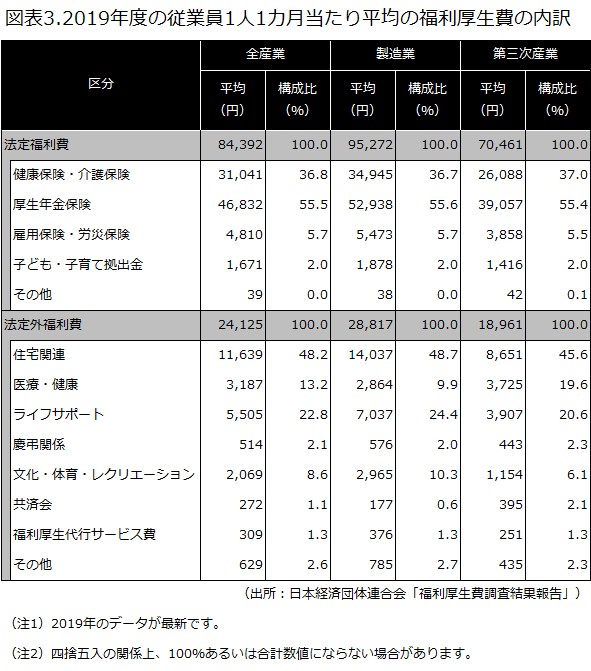

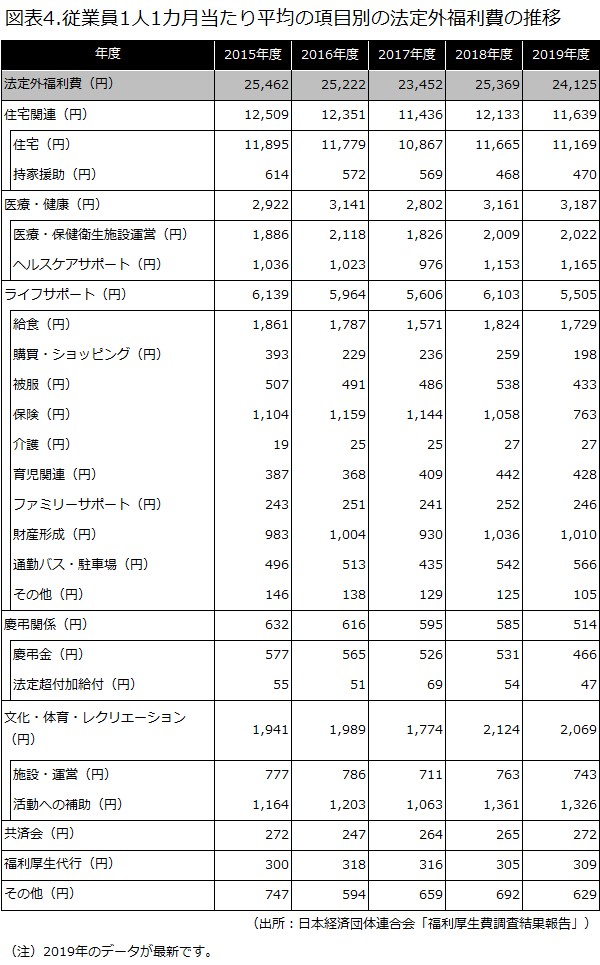

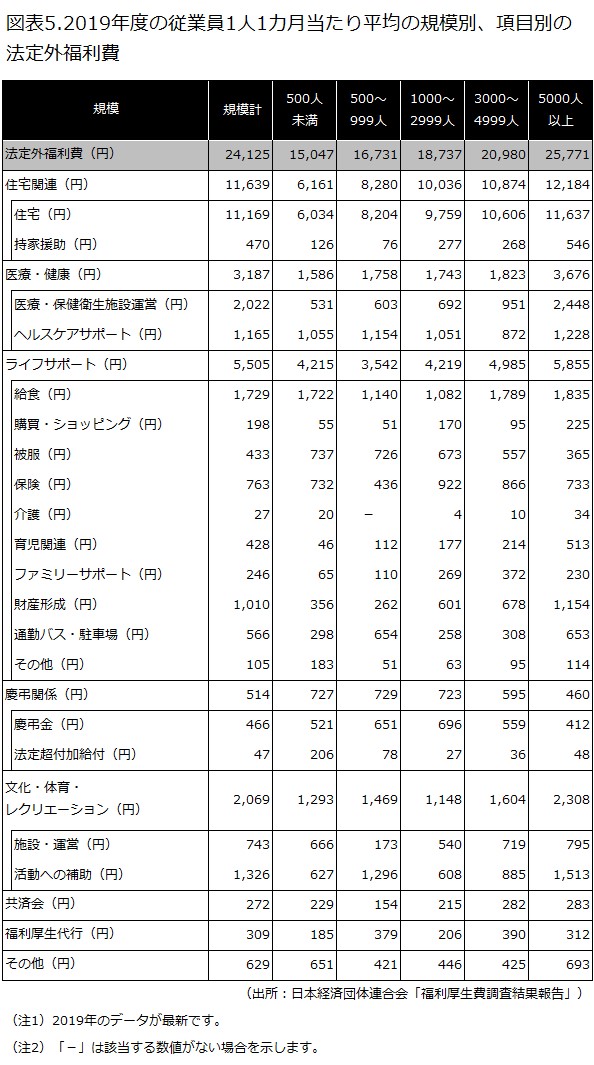

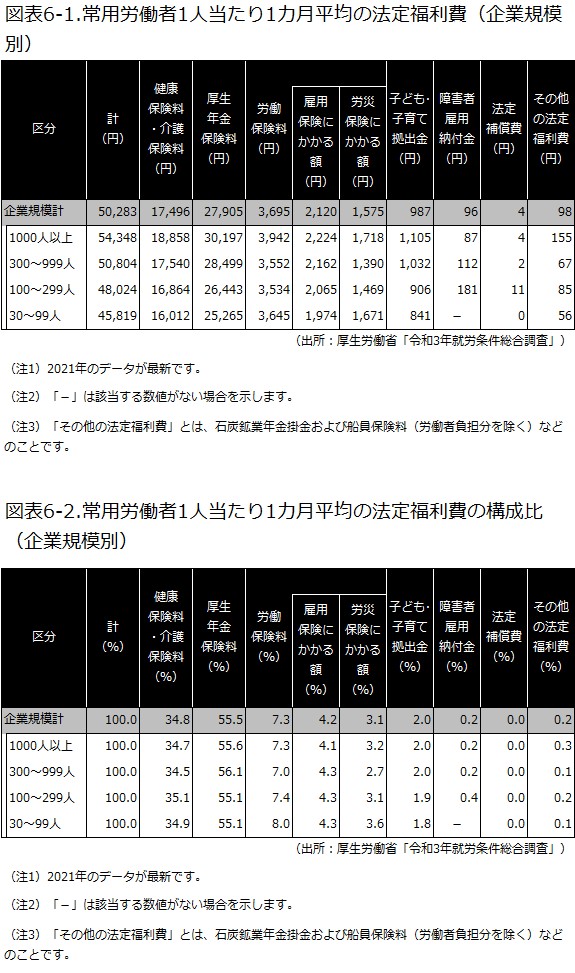

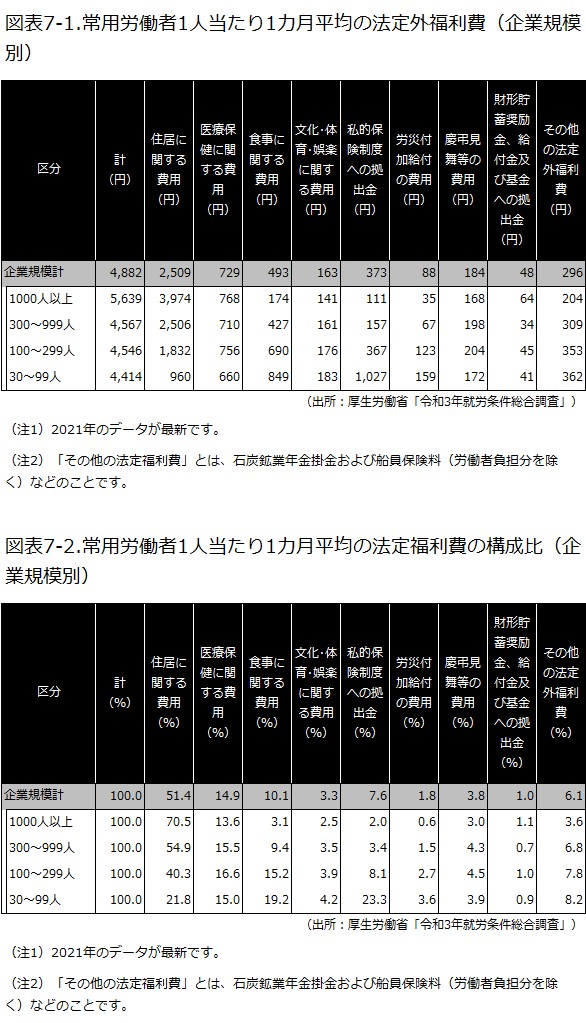

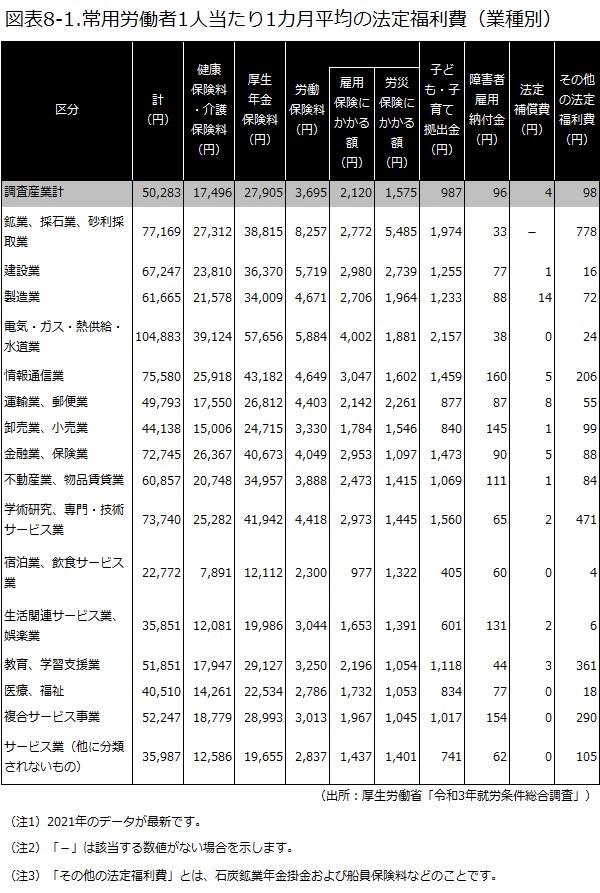

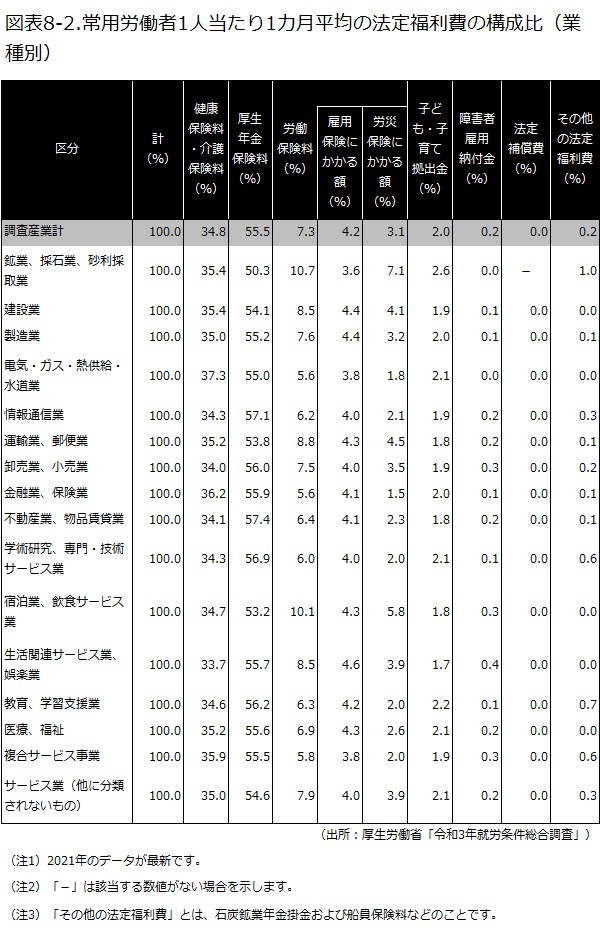

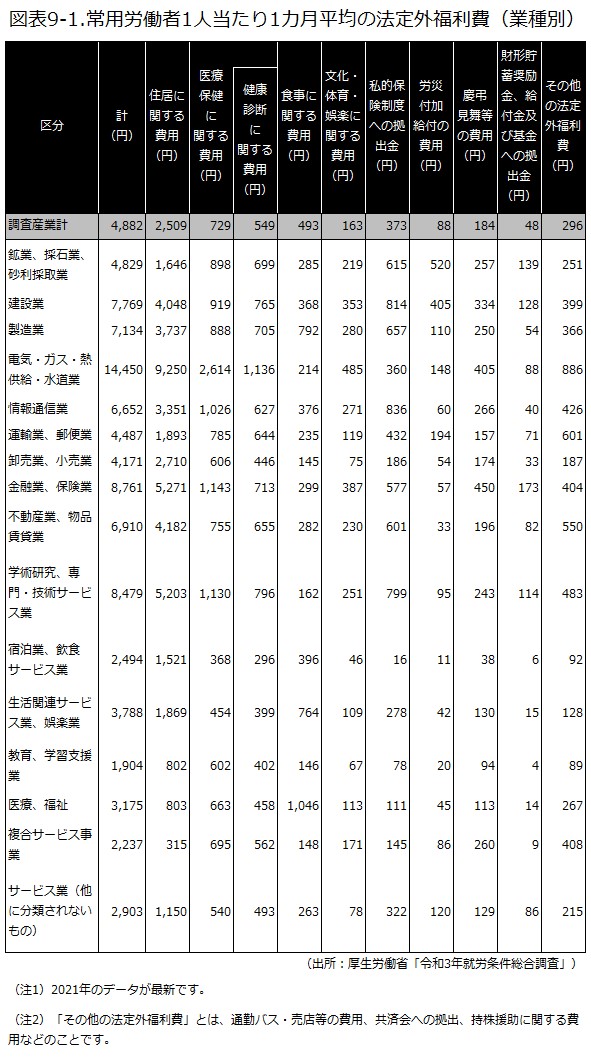

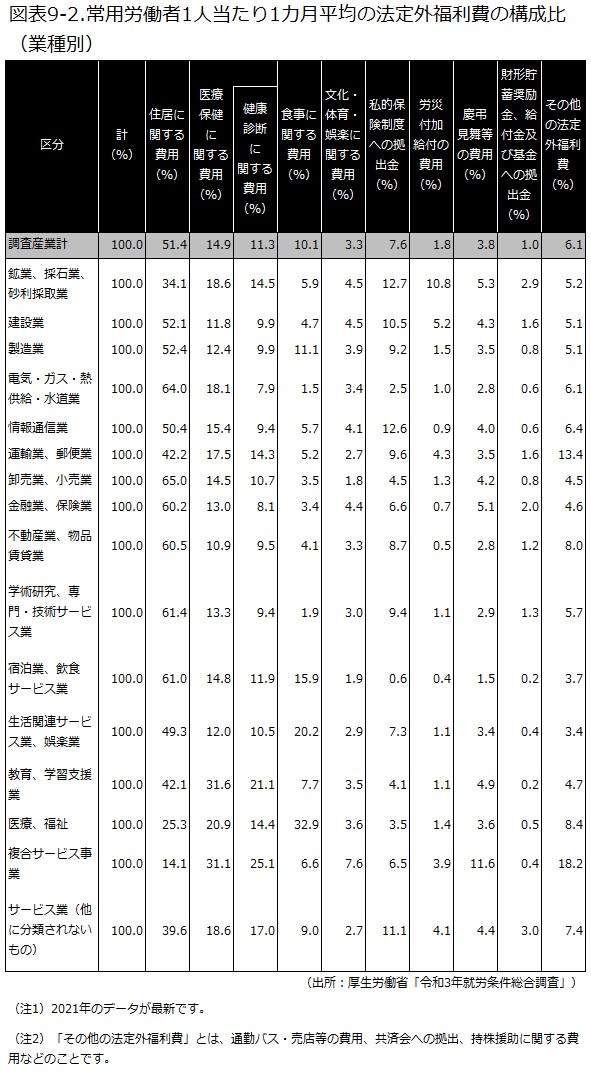

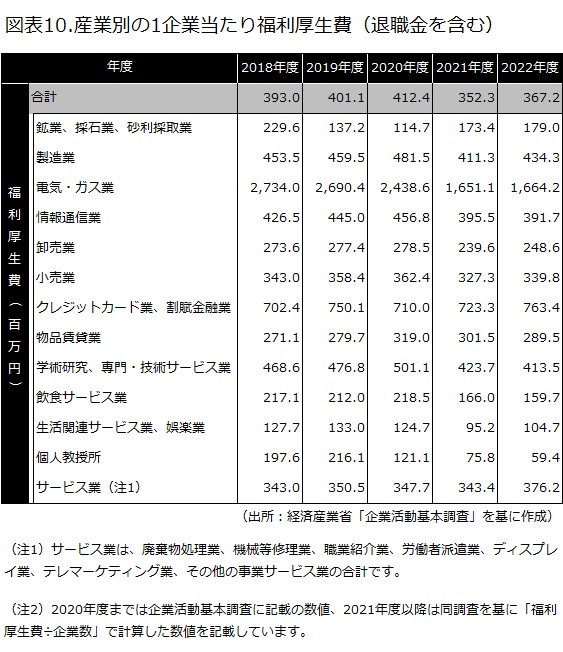

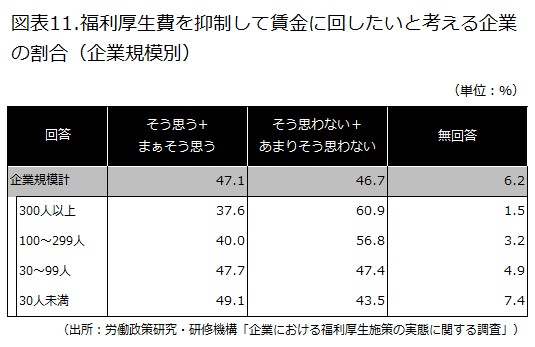

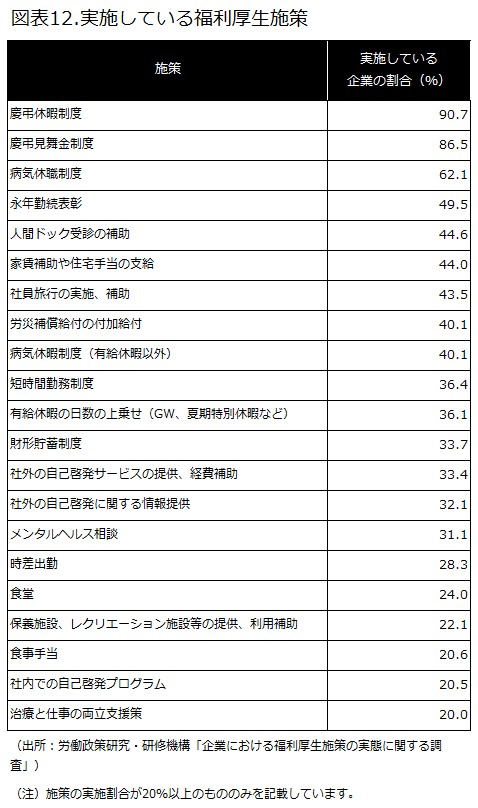

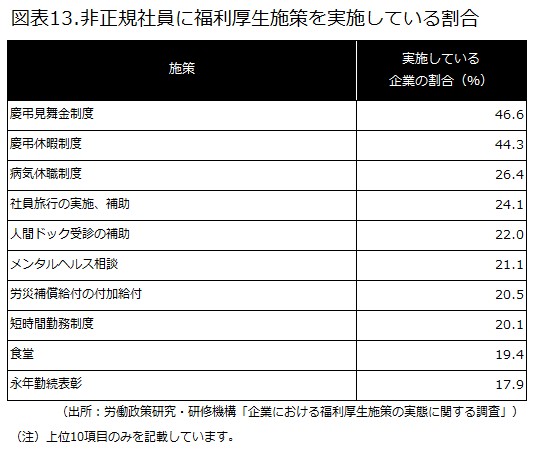

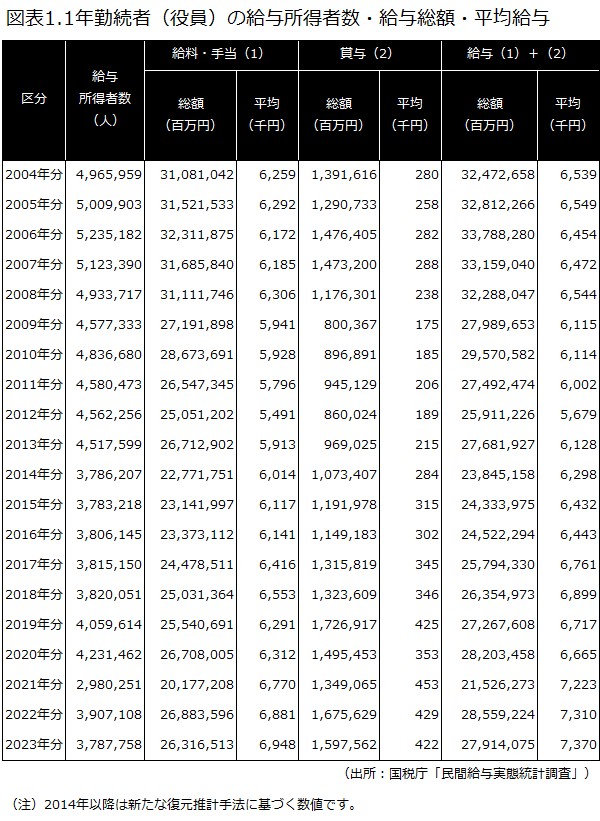

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは「法定・法定外福利費」です。

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

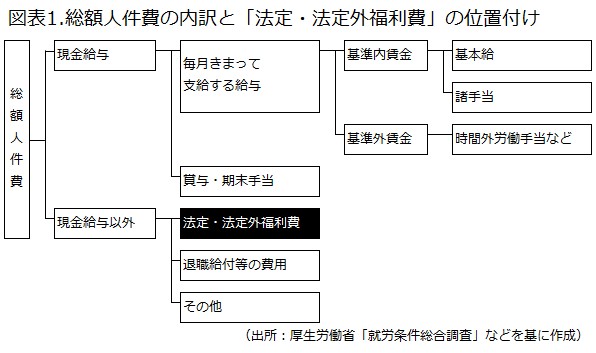

福利厚生とは、企業が従業員やその家族の福祉の向上を目的に行う諸制度の総称で、法定福利厚生と法定外福利厚生に大別されます。福利厚生を実施するために掛かる費用を法定福利(厚生)費、法定外福利(厚生)費と呼びます。いずれも総額人件費には含まれるものの、労働の対償ではないことから賃金にはならないのが原則です。

法定福利厚生とは、法令で定められた福利厚生です。社会・労働保険(厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険、介護保険)や災害補償(労働基準法に基づく)などがあり、法令に基づいて運用しなければなりません。

法定外福利厚生とは、企業が独自に取り組む福利厚生です。前述した法定福利厚生とは違い、法定外福利厚生は企業が自由に設計することができます。

一般的な法定外福利厚生のメニューには次のようなものがあります。

企業が法定外福利厚生を導入する狙いは、従業員満足度と定着率の向上にあります。その効果を図るための基準は、「どれだけ従業員に利用されたか(喜ばれたのか)?」「実際に従業員の定着率は高まったか?」などとなります。

しかし、法定外福利厚生の充実度合いと従業員満足度の関係は明確ではなく、「手間とお金を掛けている割に、手応えがつかめない……」という企業が少なくありません。このような事情から、法定外福利厚生は景気動向や企業業績に左右されやすい項目です。例えば、景気低迷時には削減されやすく、景気好調時には増加されやすくなります。

一方、昨今ではプライベートと仕事の両立や従業員の健康増進に積極的に取り組もうと、法定外福利厚生に力を入れる企業も少なくありません。例えば、介護・育児と仕事の両立を希望する従業員をサポートするために家事代行のメニューを提供したり、従業員に健康を気遣ってもらうため誕生日に生野菜をプレゼントしたりしている企業があります。

法定外福利厚生の永遠の課題は、全ての従業員が満足するメニューを設計できないことです。従業員の家族構成、趣味・嗜好などによって望まれる法定外福利厚生のメニューは異なるからです。こうした事情から、少ない費用で充実した福利厚生のメニューを実現するために、福利厚生をアウトソーシングする企業が少なくありません。

福利厚生のアウトソーシングでは、企業から福利厚生の運用を受託するアウトソーサーが、企業から従業員規模に応じた入会金と会費を受け取り、企業の福利厚生の運用を受託します。

提供するサービスはアウトソーサーによって異なりますが、医療、育児、介護関連サービス(人間ドック、福祉・介護サービスなどを割安で提供)、旅行関連サービス(旅行ツアー、宿泊施設や交通機関などの手配など)、キャリアアップ関連のサービス(英会話、資格取得講座などを割安で提供)などがあります。多様な福利厚生メニューの中から、好みのメニューだけを従業員が選んで利用する選択型の福利厚生制度「カフェテリアプラン」もあります。

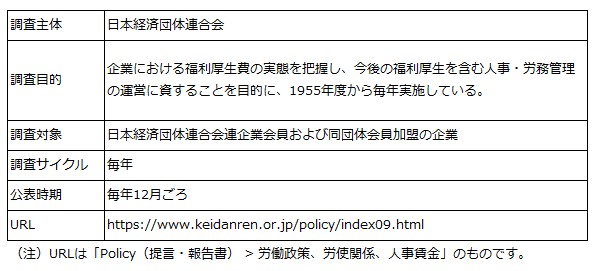

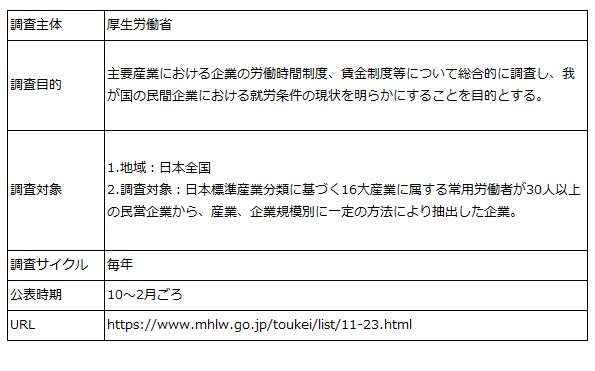

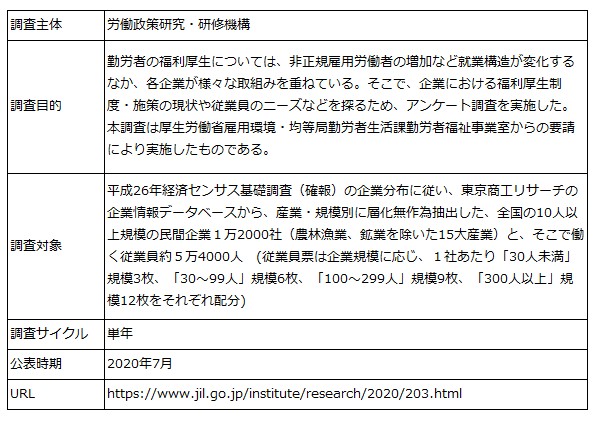

この記事で紹介した統計資料は次の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

以上(2025年7月更新)

pj17910

画像:ChatGPT

目次

今回から新シリーズが始まります。武田斉紀の『人が辞めない会社、10のヒント』です。

企業の経営者や人事担当者から「社員がすぐに辞めて困っています」というご相談をいただくことが増えてきました。以前からも似た話はあったのですが、最近は規模や業種によらず頻繁に耳にするようになりました。

「大卒の新卒は3年で3割が辞めてしまう」という数字はずいぶん前から聞かれますが、昨今の状況はどうなっているのでしょうか。

厚生労働省から、新規学卒就職者の離職状況が毎年発表されています。新卒で入社して3年ですから最新データは令和3年(2021年)3月卒業者が対象です(2024年10月25日発表)。それによると

新卒の3年以内の離職率は、大卒で34.9%(前年比2.6ポイント上昇)、高卒で38.4%(同1.4ポイント上昇)だそうです。

5年間を遡って比較すると、大卒では2021年(34.9%)、2020年(32.3%)、2019年(31.5%)、2018年(31.2%)、2017年(32.8%)と

漸増傾向にあると分かります。

規模別を見てみましょう。従業員数1、000人以上では28.2%、500~999人で32.9%、100~499人で35.2%、30~99人で42.4%、5~29人で52.7%、5人未満では59.1%。高卒でも同じように1、000人以上で27.3%から、5人未満で62.5%まで増加しています。

規模が小さくなるほど新卒3年以内の離職率が高くなっており、事態は深刻です。

業種別の調査結果もあり、

最も高いのが大卒・高卒共に「宿泊業、飲食サービス業」

で大卒が56.6%(前年比5.2ポイント上昇)、高卒が65.1%(同2.5ポイント上昇)。

高卒では3人採用しても2人が、大卒でも2人に1人超が辞めてしまう現状なのです。

ちなみに3年以内の離職率が高い5業種は、順に1位「宿泊業、飲食サービス業」、2位「生活関連サービス業、娯楽業」、3位「教育、学習支援業」、4位(高卒は5位)「小売業」、6位(高卒は4位)「医療、福祉」となっています。

新卒だけでなく転職者全体ではどうかというと、総務省統計局の2023年12月の調査報告によれば、3カ月を1期とする推移で転職者数は6期連続、転職希望者は10期連続で増加し続けています。就業者に占める割合も、転職者、転職希望者共に同じように増加、

転職希望者は数の上でも占める比率も過去最多です。

すなわち新卒・中途に限らず、せっかく採用した従業員の流出が、年々進んでいることが分かります。“採っても辞める、採っても辞める”状況に陥っているのです。

社員全体で転職者やその比率が漸増している中でも、若手の転職が目立っている理由に挙げられるのが「我慢が足りない」という指摘です。そうでしょうか。

最近の若手社員は、人手不足から空前の売り手市場でちやほやされて採用されているように思われるかもしれませんが、彼らとて「自分に本当に合った1社を見つけよう」ともがいてきました。

大卒の場合、多くの学生は大学3年時からインターンシップに参加したり、何十社もの説明会に参加したり、応募書類もその都度個別にカスタマイズして提出したりと、学生時代の多くの時間を割いて就職活動をしてきているのです。

「タイパ(タイムパフォーマンス)重視」の傾向が強いといわれる若手が、そうして選んで入社した1社を簡単に辞めたいと思うでしょうか。あまりにタイパが悪いでしょう。彼らだってできることなら、時間をかけて選んだ1社で働き続けたいはずなのです。

一方で転職が身近になり、特に若手は転職自体をかつてのような少し後ろめたい行為ではなく、“前向きな選択”と捉えるようになっています。せっかく選んだ1社ではあるけれど、「合わないなら石の上にも3年どころか、1年でも時間がもったいない」と考えるのです。

昭和世代からすれば「我慢が足りない」と見えていても、彼らは「合わないと分かった時点で我慢して居続けることは時間がもったいない(タイパが悪い)し、自分と会社双方にとってプラスにならない」と判断しているのでしょう。

もっといえば、今の若者は「まだ20代」とも「まだ10代」とも考えていない節があります。彼らの同世代には既に結果を残したり、日本どころか一気に世界に羽ばたいていたりする仲間がいっぱいいるのです。

その昔にも10代、20代で名を馳せた人はいましたが、数もスピードも勢いも違います。お金がなく、先生もいなくともYouTubeを見て学んで、金メダルを獲ってしまう世代。明確な根拠の提示もなしに「とにかく20代は下積みを」といった考えは通用しません。

今の会社、今の仕事は、現在と未来の自分にとってどれだけプラスなのか。もっと良い会社や仕事はないのか。あると分かれば迷わずそちらを選択するのです。

若手の早期退職増加の理由に、退職代行業者の存在を挙げる人もいます。

お金を出せば自分の退職意向を代わりに会社に伝えて、手続きまで進めてくれるから、安易に退職を考えるようになっているのではないかと。事実、退職代行業者の取扱件数はうなぎ上りに増えているようです。

影響がゼロとはいいませんが、私はそれが早期退職増加の直接的な理由ではないと考えます。なぜなら退職代行業者に依頼する時点で、本人の退職意向が固まっている可能性が高いからです。

退職代行業者を利用しなくても、直接会って話さずに手紙やメールを送るだけで退職意向を伝える人、最悪は突然消えてしまう人だっているでしょう。代行業者はあくまで手続きを代行しているにすぎません。

会社への恩義やメリットを感じ、今後も関係を保ちたいなら自分で直接伝えるでしょうし、そうでないなら退職代行業者も利用する。代行業者から連絡があった場合は、少なくとも本人には直接伝えづらい何かがあったと考えるべきでしょう。

多くの企業の「社員がすぐに辞めて困っています」という嘆きの原因が、離職率の漸増だけにとどまらないのはご承知の通りです。そもそも採用自体が難しくなっていることです。

原因の原因を真因と呼ぶようですが、採用難の真因は1つではありません。まず「少子化」です。日本の少子化は、従前の想定以上に進んでおり、採用したくとも対象者の数が減っているのです。

加えて「グローバル化」もあります。外資系企業が日本人を積極的に採用したり、日本企業が海外進出に向けて求人を拡大したりしています。結果、特に優秀な人材に対する採用競争の激化が止まりません。

大手企業を中心に初任給をかつてないほどの幅で増額提示する、あるいはキャリア次第で破格の好待遇で迎える企業が増えてきました。

数年前までは大卒初任給は基本給が20万円余り、大手と中小で差があってもせいぜい数万円でした。しかし今や30万円以上を提示する大手企業が次々と現れています。

高額の初任給はさまざまな手当を含んでいたり、一部の職種だけに適用にしていたりというケースもありますが、優秀な学生なら是が非でも採りたい、競合他社に採られたくないという意思が伝わってきます。

外資系の中には、相対的な円安も相まってさらに上の金額を提示する企業も見られます。大手ならなんとか対抗できたとしても、中小では国内大手に対抗することすらままならないでしょう。

そのせいか、リクルートワークス研究所「第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」によると、大卒の2026年卒では従業員300人未満の企業の求人数が前年比7.9%、3.4万人も減少しているのです。一方で学生側の希望者は33.3%と大幅に減少し求人倍率は前年比2.48ポイント増の8.98倍。学生の就職希望先が初任給を大幅に増額した大手に引っ張られていることが分かります。

中小企業の求人数の大幅減少は、採用競争に着いていけず、諦めて求人自体をやめてしまった結果なのでしょう。

しかしながら、採用自体をやめたところで事態は好転しません。先ほどのように早期退職者がジワジワと増加する中では、座して死を待つのみではないでしょうか。

冒頭で紹介した企業経営者や人事担当者の「社員がすぐに辞めて困っています」との声は、「採っても辞めてしまう上に、そもそも採れない」という嘆きのようです。

そこで今シリーズでは、『人が辞めない会社、10のヒント』と題して、多くの企業が抱えている悩みを解決するためのヒントを第2回~第11回までで毎回1つ、計10個紹介していきます。

切り口を「採用」「仕事」「組織」「人と人」などに整理しながら、多角的に解説していきます。また、“ヒント”は原因の究明にとどまらず、最もお困りの中小企業の皆さんにも実践していただけそうな具体策を目指します。

ただ「採用力向上」については、過去のシリーズでも取り上げたことがありますので、今回は「退職防止」のほうに重きを置いてお話しするつもりです。

もちろん以前「採用力向上」についてお話しした頃とは、先ほど触れた初任給や待遇格差問題など状況が変わっていますので、「それでも中小企業にも勝機はある」ことをお伝えしたいと思います。決してあきらめてはいけません。

最終回の第12回では、10のヒントを振り返りながら、各社でどうとらえて実践していっていただければよいかのアドバイスで締めくくりたいと存じます。ご期待ください。

さて、次回から10のヒントをご紹介する前に、皆さんの会社で見つめ直し、今後継続的に取り組んでいただきたいことがあります。

前提として「何人中の何人が辞めた」という数字ばかりにとらわれるのではなく、辞めた「何人」はそれぞれが一人ひとりの人間であることを忘れないでください。

その上で会社は、退職を選択した一人ひとりの「辞める理由」を正しく把握できているでしょうか。退職時に本人が口にした理由が“本当の理由”とは限りません。

私が人事部でキャリア採用に関わり始めた数十年前は、まだ転職が一般的ではありませんでした。応募者が会社に「転職を考えている」とバレようものなら、上司は徹底的に説得して慰留するのです。はたして慰留に応じれば幸せになれるかというと、会社の裏切り者のレッテルを貼られて左遷の憂き目に遭うことも珍しくなかったのです。

転職者を受け入れる側としては、内定した際は、次に家族を説得すること。そうして転職を確実にしてから会社に“ゆるぎない決意”として報告するようにアドバイスしていました。

また、もし転職理由を聞かれた際には、前の職場や上司への不満を口にしないよう厳命しました。上司の面目を潰すことになるからです。上司は自分が理由で部下が退職したとしたくないため、「だったら改善しよう」とますます強く慰留するのです。

そこで勧めていたのは、嘘でもいいので個人的なプライベートの理由をつくって、慰留を押し切ることでした。典型的なケースは、「親の介護」や「親が商売をしていて跡を継ぐことになった」などです。最近では「親の介護」には会社からの配慮も進んできており、理由にしづらいかもしれませんが。

時代も進んで転職自体が身近な存在になってきた今でも、「実家を継ぐことになった」はよく聞く嘘の理由です。情報社会でSNSなどもありますから、継いでいない、あるいは実家が商売すらしていないなどの嘘はバレやすくなってきましたが、言い張ればいいのです。退職してしまえば、前の会社がもう後を追うことはありません。

会社にもよりますが、本人が既に決心していると分かれば以前ほど慰留するケースは減っています。かといって不満を吐露して辞めるのは、やはり後味が悪いものです。

そこで多く聞かれるのは「新しくやりたいことが見つかったので」という理由。“本当の理由”の一部であることも多いのですが、直接的な退職理由は前職への不満だったというケースは少なくありません。送り出す側は当人の不満に気付くことなく、「分かった。新しい世界で頑張ってね」と笑顔で手を振ってくれるのです。

話を戻しましょう。本人がわざわざ本音を言わずに去っていくのに、ではどうやって転職の“本当の理由”を聞き出せばいいのでしょう。

例えば、本人と仲の良かった職場の仲間、よく相談していた相手などに聞いてみることです。「退職したからまあいいでしょう」と話してくれるケースもありますし、「今後の改善に生かしたいのでぜひ」と頼み込んで話してもらうことも必要でしょう。

そうやって退職していった一人ひとりの退職理由を丁寧に拾っていけば、今この会社に何が足りないのか、どんな手を打てば退職者を減らせるかのヒントが見つかる可能性が高いのです。

退職者の辞める“本当の理由”を追って今後の改善に活かしていくだけでは、残っている社員にはさほど響かないかもしれません。個々に現状への不満はありながらも、この会社で働く選択をしてくれているのですから。

今働いている社員に対しては、1 on 1などの面談を通して現状への不満は拾いつつも、一人ひとりの「辞めない理由を丁寧に拾う」ことをお勧めします。

恐らくその理由は、あなたの会社が持っている他社にない“強み”である可能性が高いのです。例えば、教育制度の充実、公正で分かりやすい人事評価、細かく配慮された人事制度、職場の雰囲気が合う人には合う、社会や地域からの信頼やブランド力など。それらを失ってしまっては、彼らですらも会社を去る選択をしかねません。

他社にない“強み”はむしろ強化していくように取り組みましょう。

自社ならではの“強み”の強化は、人材確保だけでなく、企業としての競争力にも直結するはずです。

退職する一人ひとりの「辞める理由」と、働いている一人ひとりの「辞めない理由」の2つを丁寧に拾っていくことで、自社ならではの“強み”と“課題”が浮き彫りになってくることでしょう。

それらをシリーズで取り上げる10のヒントと照合していけば、あなたの会社が「人が辞めない会社」に生まれ変わるための処方箋も見えてくると思います。

第1回を最後までお読みいただきありがとうございました。次回からは『人が辞めない会社、10のヒント』を順にご紹介していきます。

<ご質問を承ります>

ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。

『新スペシャリストになろう!』https://amzn.asia/d/e8GZwTB

『なぜ社長の話はわかりにくいのか』https://amzn.asia/d/8YUKdlx

以上(2025年7月作成)

(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)

https://www.brightside.co.jp/

pj90274

画像:VectorMine-Adobe Stock

近年、社内のみならず、社外からのハラスメント(カスタマーハラスメント)に対しても厳しい目が向けられています。ハラスメントが起き、ひとたび悪評が立つと、企業価値やコーポレートイメージの著しい低下を引き起こし、また、職場内の離職率・訴訟リスクを高め、生産性も悪化するなど、大きな“経営リスク”を伴います。

近年、「退職代行会社」、「退職代行組合」、「退職代行弁護士」といった“退職代行サービス”が増え、企業側もそれぞれの特徴を理解し適切な対応をとる必要が出てきています。特に、退職代行の利用は若年層ほど高く(利用者の約6割が20代というデータも)、人間関係のトラブルや精神的負担が背景にあることが、多くの事例から明らかになっています。

近年、介護のために仕事を辞めざるを得ない「介護離職」が、より身近になってきています。親族等を介護する必要性が高まることで、これまでと同じように働き続けることが困難となり、やむを得ず離職してしまうこの問題は、社員本人だけにとどまらず、人手不足が深刻化する社会全体に影響を与える課題として、深刻さを増しています。

2025年度版の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、設備単位での省エネ対策を幅広く支援する制度として、多くの事業者にとって活用価値の高い補助金です。指定された高性能設備の導入によって、エネルギーコストの削減と環境負荷の軽減を同時に実現できるため、今後の事業運営における競争力強化にもつながります。

目次

労働基準法で定められている「年休(年次有給休暇)」は本来、

社員が希望する時季に、自由に取得することができる

とされています。いわゆる「年5日の年休取得」が法律で義務付けられているのもあり、どの経営者も年休の取得自体に異議を唱えることはないでしょう。ただ、繁忙期の年休取得という話になってくると、人手不足に悩まされているのもあって、内心「それはちょっと勘弁してよ……」と思っている人が少なくないかもしれません。

労働基準法上は、「時季変更権」といって、一定の場合に、会社が社員の年休の取得時季を変更できるルールがあるのですが、

時季変更権が認められる範囲は限定的で、不用意に行使すると労働基準法違反になりかねない(罰則は6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)

という点に注意が必要です。以降で時季変更権の正しいルールを押さえていきましょう。

まず、時季変更権とは、

社員が申請した時季に年休を与えると、「事業の正常な運営に支障が出る具体的な事情」がある場合に限り、会社が年休の取得時季を変更することができるというルール

のことです。あくまで変更を認めるだけで、年休の取得自体を拒否することはできません。

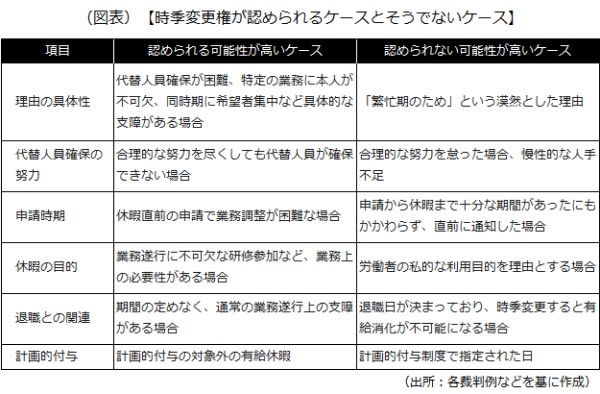

ただ、この「事業の正常な運営に支障が出る具体的な事情」というのがくせもので、単に会社が繁忙期というだけでは認められません。次のように、時季変更権が認められるケースと、そうでないケースがあります。

次に、各裁判例などをもとにした判断基準を、ざっくりまとめた図表を紹介します。

また、時季変更権を行使する場合は、年休の申請があった時点で速やかに行い、その理由を具体的に、かつ明確に伝える必要があります。漠然とした理由や、休暇直前の通知は違法と判断されるリスクが高いです。

トラブルを避けるため、書面での通知なども検討しましょう。そして、可能な限り、社員の希望に沿った代替日を複数提示するなど、誠実な対応を心掛けることが望ましいでしょう。

申請された時季に代替要員を確保するための合理的な努力を尽くしても、それが不可能である場合が該当します。

特定の時期に複数の社員から年休の申請が集中し、全員に取得を認めると業務が回らなくなる場合です。例えば、夏季繁忙期に年休取得者が重なり、予備人員で対応できなかったために、時季変更権を行使したことが適法と認められた裁判例があります(前橋地裁高崎支部平成11年3月11日判決)。

特定の社員でなければ遂行できない業務や、重要な研修・会議など、本人の出勤が必須である場合がこれに当たります。例えば、職場全体の業務改善のための研修期間中に年休を請求したことについて、研修目的の達成が困難になるとして、時季変更権の行使が適法と認められた裁判例があります(最高裁平成12年3月31日判決)。

1カ月など連続した長期の年休申請で、代替人員確保が困難な場合も、時季変更権の行使が認められる可能性があります。

就業規則で定められた申請期限を著しく過ぎて直前に申請された場合も、時季変更権の行使が認められる可能性があります。

単に「繁忙期だから」「仕事が多くなりそうだから」といった抽象的な理由では認められません。具体的な事業運営への支障が出ることを説明する必要があります。例えば、抽象的に繁忙期であるといっても、年休を認めることによる具体的な支障が明らかでない場合、時季変更権は認められないと判断した裁判例があります(名古屋地裁平成5年7月7日判決)。

常に人手不足である状態は、会社が人員配置を見直すなどして解消すべき問題であり、時季変更権行使の正当な理由とは認められません。例えば、人員不足が9カ月以上に及び常態化したまま行使された時季変更権は認められないと判断した裁判例があります(西日本ジェイアールバス事件(名古屋高裁金沢支部平成10年3月16日判決))。

社員は退職日以降に年休を取得できないため、退職直前の年休申請に対して時季変更権を行使することは、事実上年休の取得を妨害する行為とみなされ、原則として認められません。

年休の利用目的は労働基準法の関知するところではないため、利用目的を理由に時季変更権を行使することは許されません。例えば、社員がデモ参加のために年休を申請し、会社がデモ参加を理由に時季変更権を行使したことが違法とされた裁判例があります(最高裁昭和62年7月10日判決)。

合理的な努力をすれば代替要員を確保できたにもかかわらず、その努力を怠った場合も、時季変更権の行使は認められません。

労使協定で定められた計画的付与日に対しては、時季変更権を行使できません。

繁忙期における年休の課題を解決し、時季変更権の行使に頼る頻度を減らすためには、事前の「計画」が非常に重要になります。そこで導入を検討したいのが、

計画的付与(労使協定で定められた日に年休を与えられる制度)

です。会社全体で一斉に付与することも、チームや個人単位での交代制にすることもできます。導入するには「労使協定」(事業場の過半数労働組合、それがない場合は労働者の過半数代表との書面による協定)の締結が必要になります。

計画的付与の対象は、付与日数のうち5日以上の部分です。例えば、年休の付与日数が10日の社員の場合は5日まで、20日の社員の場合は15日までです。これにより、特定の時期に年休申請が集中するのを防ぐことで、繁忙期の業務運営への影響を軽減できます。

計画的付与には主に3つの方式があります。

会社全体または事業場全体で休業日を設け、一斉に年休を付与する方式です。夏季休暇や年末年始と組み合わせることで、大型連休にすることも可能です。

流通・サービス業など一斉休業が難しい業態で、班やグループ別に交代で付与する方式です。

社員個人ごとに計画表を作成し、誕生日などをメモリアル休暇として推奨するなど、個人の希望も踏まえて計画する方式です。

時季変更権の行使が「事後的な対応」であるのに対し、計画的付与は「事前のリスク分散」であるという点が、根本的に異なります。特に中小企業では、人員の柔軟性が低い傾向にあるため、計画的付与は、時季変更権の行使に頼る頻度を減らすための有効な手段となります。

以上(2025年8月作成)

(監修 弁護士 田島直明

pj00770

画像:ChatGPT

目次

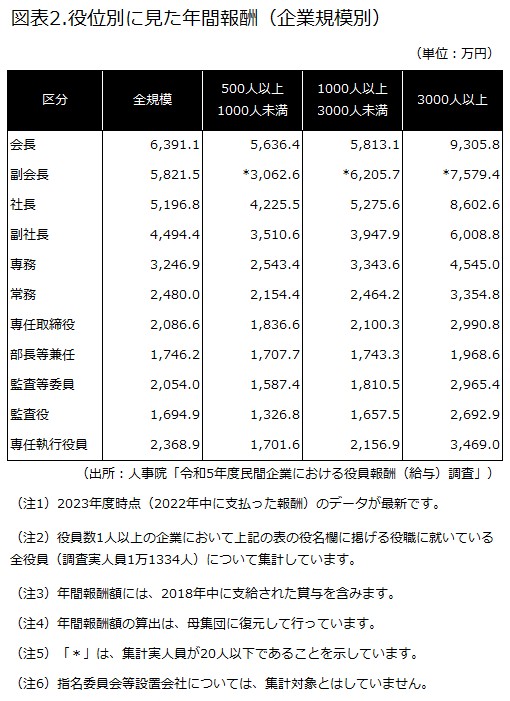

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

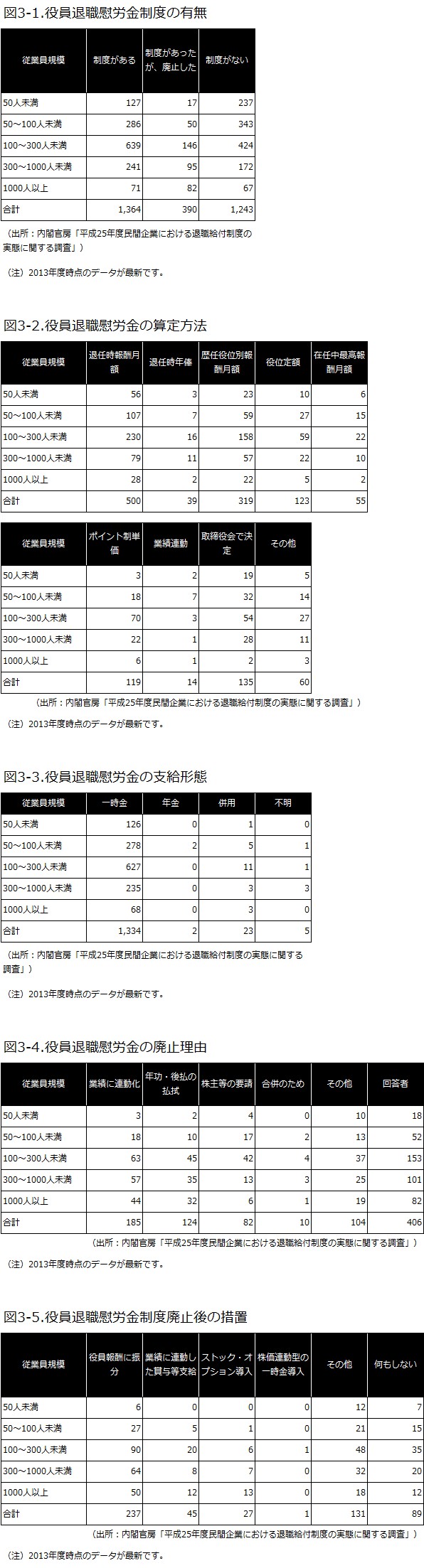

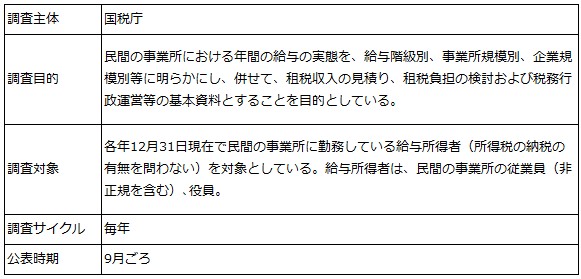

この記事で取り上げるのは「役員報酬・退職慰労金」です。

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

企業と従業員が「労働契約」を交わしているのに対し、企業と取締役(以下「役員」)は「委任契約」を交わしています。労働契約と委任契約ではその性質が大きく異なるため、それぞれに支給される金銭の意味合いも違ったものになります。

従業員に支給される賃金は労働の対償であり、就業規則(賃金規程)で計算方法や支給額を定めますが、役員に支給される「報酬等」(役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金等)は職務執行の対価であり、定款または株主総会の決議により、報酬等の額が確定しているものについてはその額、報酬等の額が確定していないものについては、その算定方法などを定めます。

定款または株主総会の決議によって、報酬等の額やその計算方法を定めるのは、いわゆる「お手盛り」を防ぐためですが、実際は株主総会において幅を持たせた枠を決め、具体的な支給額などについては取締役会に一任している企業が少なくありません。しかし、特に上場企業の場合、役員報酬が高額になると、その分企業の利益が減少し株主配当が低くなる恐れがあるため、報酬額の決定については慎重な判断が求められます。なお、企業は役員ごとに、提出会社と連結子会社の役員としての報酬等(連結報酬等)の総額・連結報酬等の種類別の額等を、有価証券報告書に開示しなければなりません(報酬の総額が1億円以上の役員に限ることができる)。

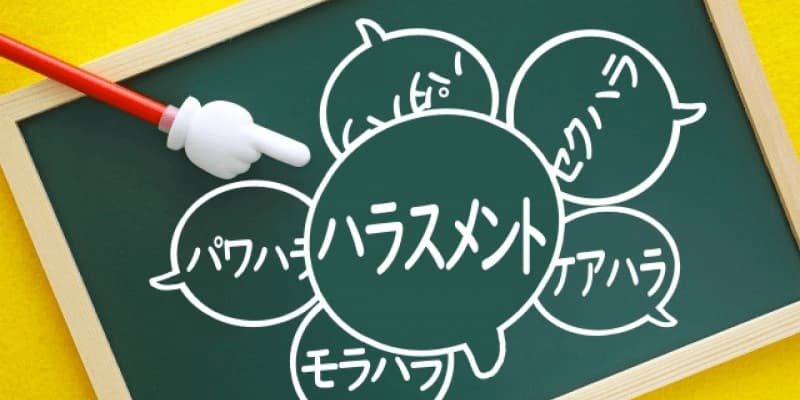

この記事で紹介した統計資料は次の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

以上(2025年7月更新)

pj17912

画像:ChatGPT