1 信用できる相手でも契約書を交わしましょう

「信用できる相手だから」といって、契約書を交わさずに取引していないですか? これはビジネスを進める上でとても危険なことです。口約束だけの状態でお金のトラブルになってしまったら、双方が「言った、言わない」を主張してもめてしまいます。裁判に発展した場合も、債権回収の根拠を立証するのが難しく、敗訴してしまうことさえあります。そのため、

必ず契約書を交わす

ことが不可欠で、さらに、

- 支払条件(弁済条件):定められた期日に確実に支払いをしてもらえるようにしておく

- 期限の利益喪失:支払期日前でも債務履行(支払い)を促せるようにしておく

- 約定解除:一定の事態が生じた場合に契約を解除できるようにしておく

- 担保権:回収不能となった売掛債権を担保で回収できるようにする

の4つについて定めたいところです。

この記事をお読みになっていただければ分かりますが、お金を払わない相手が悪いのに、それを取り返すまでには「もどかしい」ともいえる手続が必要です。そして、債権回収を進める上で契約書が重要な役割を果たします。

2 基本的だが重要な「支払条件(弁済条件)」

基本的ですが、支払条件(弁済条件)の記載はとても大切なことです。例えば、契約書に取引代金の総額が記載されていたとしても、

- 支払期日がいつなのか

- 取引代金は一括して支払われるのか

- 取引代金の支払いには条件があるのか(物を先に提供することが条件であるなど)

といったことが明記されていないと、債権者の想定通りに債務者が代金を支払わないことがあります。こうしたことがないように、支払条件について明確に契約書に定めておきましょう。

3 「期限の利益喪失」と「約定解除」

1)「期限の利益喪失」と「約定解除」の考え方

例えば、業界関係者などの情報で取引先が支払期日前に不渡りを出すことが分かっていたら、こちらとしては納品した商品だけでも回収したいと考えます。ところが、原則としてそれはできません。なぜなら、

債務者が不渡りを出しても、支払期日まで弁済する義務がない(期限の利益)

からです。なんとも納得できない状況なわけで、そうならないためには、

契約書で先手を打つ

必要があります。具体的には、不渡りなど一定の事態が生じた場合、

債務者に支払期日前であっても債務を弁済する義務を生じさせ(期限の利益喪失条項)、債権者が直ちに契約の解除権を行使できる(約定解除条項)

ようにしておくのです。

ここで約定解除という言葉が出てきたので説明します。契約の解除には、

- 約定解除:契約書に定められた条件に該当する場合の解除

- 法定解除:債務者に法律で定められている「債務不履行」などがあった場合の解除

があります。約定解除とは、「不渡りを出したとき」など、契約書で定める条件に該当した場合に契約を解除できるものです。また、法定解除の条件の一つである債務不履行には、

- 履行遅延:支払いが遅れているなど

- 履行不能:支払うことができないなど

- 不完全履行:一部しか支払われていないなど

の3つがあります。

法定解除の場合は、債務不履行があっただけでは、解除権の行使はできず、履行の催告などの手続きを経なければならないので、約定解除条項を定めておく方が、有利となります。

2)契約書における「期限の利益喪失」と「約定解除」の規定例

期限の利益喪失と約定解除は、契約書には次のように定めます。

第○条(期限の利益喪失)

乙(買主)に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙は甲(売主)の通知催告がなくても、本契約上の甲に対する債務につき当然に期限の利益を失い、本債務の全額を直ちに弁済する。

1.1度でも支払いを怠ったとき

2.手形、小切手不渡りの事実のあったとき

3.破産、民事再生、会社更生、特別清算などの申立てをし、または申立てがなされたとき

4.差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行としての競売申立て、租税滞納処分その他これらに準じる手続の開始がなされたとき

5.監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けたとき

6.その他本契約に定める条項に違反したとき

7.資産、信用または支払能力に重大な変更が生じたとき

8.その他前各号に準じる事由が生じたとき

第◯条(約定解除)

乙に第○条各号(上の第○条(期限の利益喪失)条項の各号を指します)のいずれかの事由が生じた場合には、甲は催告なくして、直ちに本契約を解除できる。

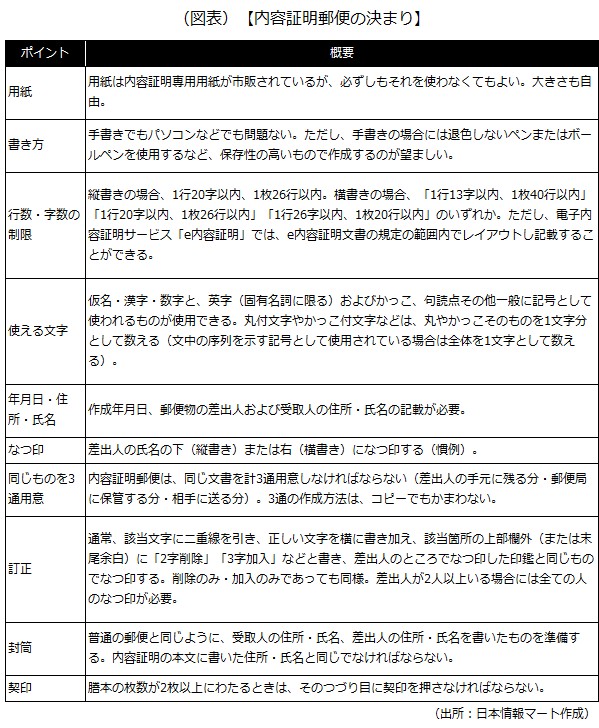

なお、期限の利益喪失には、上の例のように「請求しなくても当然に期限の利益を喪失させる」定め方と、「一定の事実が発生した場合に、自社からの請求により期限の利益を喪失させる」定め方があります。後者の場合、通常、自社から「内容証明郵便」でその旨を通知し、期限の利益を喪失させます。

3)「倒産解除特約」の有効性

前述した期限の利益喪失の条項において、「3.破産、民事再生、会社更生、特別清算などの申立てをし、または申立てがなされたとき」と示しましたが、こうした定めを「倒産解除特約」と呼びます。

倒産解除特約については、会社更生手続の場合に無効とする最高裁判例(最判昭和57年3月30日)や、民事再生手続の場合に無効とする最高裁判例(最判平成20年12月16日)があります。また、破産手続については、無効とする地裁判例(東京地判平成21年1月16日)もあります。

そのため、「倒産解除特約を定めれば安心」というわけではなく、その有効性については議論の余地があることを認識しておきましょう。実際には、

倒産解除条項ではない解除条項で解除をする、あるいは当該条項を交渉材料にして合意解約する

ことが、無用な争いを避ける上で望ましいといえます。

4)約定解除の効果

約定解除をすると、売主(債権者)には次の行為が認められます。

- 納入済み商品(継続的契約の場合は代金未払い分のみ)の引き揚げ要求

- 未納品の出荷停止

「回収できるうちに、回収できるものを回収する」というのが債権回収の基本ですから、商品の引き揚げができる約定解除は効果的です。ただし、

約定解除をしても、返還請求権が売主に発生するだけで、強引に商品を引き揚げることまでは許されない

ことに注意が必要です。「自力救済の禁止」といって、債権者が裁判などによらず強制的に力を行使することは禁止されているからです。場合によっては、窃盗罪、恐喝罪の刑事事件にもなりかねません。そのため、商品の引き揚げは、買主(債務者)の同意を得た上で行うほうが無難です。具体的には、

- 甲(売主)が本契約を解除したとき、甲は未納品の商品については引渡義務を免れ、納入済みの商品については返還を求めることができる

- 乙(買主)が甲より商品返還を求められた場合、乙は速やかにこれに協力しなければならない

といった具合です。

こうすると、買主に対して、商品の引き揚げの承諾を取り付けやすくなりますし、買主の明示の承諾がなくても、黙認していれば引き揚げはできますが、後に同意の有無に争いが生じた場合、窃盗罪などに問われる恐れがあります。そのため、

同意が得られない場合は商品の返還請求訴訟を起こす必要がありますが、判決が下されるまで商品を執行官に保管してもらうために、占有移転禁止の仮処分を申し出る

などの保全策を講じなければなりません。

5)契約書に「解約条項」も定める

解約とは、

当事者の一方の意思表示により、将来に向かって解約するというもので、「3カ月前に通知すれば解約できる」

といったように定めるものです。約定解除に該当する状態に至らなくても、取引先の倒産を察知した場合などに行使することができます。

4 「担保権」の効果と定め方

1)担保権とは

担保権には、

- 約定担保:抵当権や連帯保証のように契約書によって発生するもの

- 法定担保:先取特権のように当然に発生するもの

があります。

約定担保についてもう少し説明します。例えば、初めての取引や、少し不安を感じる相手(実績がないなど)との取引の場合、将来、売掛金などの回収ができなくなるかもしれないと心配なものです。そうしたときは、

不動産を差し押さえたり、経営者個人から債権を回収したりできるようにする

ことが、担保の設定となります。

2)物的担保と人的担保

担保権には、物的担保と人的担保とがあります。

物的担保とは、

債務者や債務者以外の第三者が持つ特定の財産から、優先的に弁済を受けられるもの

です。物的担保の対象になるのは、主に不動産と債権です。その他、機械、商品、有価証券、ゴルフクラブ会員権、船舶、自動車、工場財団なども対象になります。不動産を担保にする場合、登記と実態の両方をチェックすることが重要です。登記のチェックは不動産鑑定士や司法書士、土地家屋調査士などに依頼できます。また、実態のチェックは、どのような不動産なのかを実際に目で確かめる必要があります。

人的担保とは、

債務者以外の第三者から、債務者に代わって弁済を受けることができるもの

です。人的担保の代表的な制度が「保証」です。保証とは、

主債務者が債務の弁済ができない場合に、主債務者に代わって保証人が債権者に弁済すること

であり、代表者個人の連帯保証などがあります。

3)契約書における「担保権」の規定例

担保権は、契約書には次のように定めます。

第◯条(担保権の設定)

担保権を次の通り設定する。

1.乙(買主)は、甲(売主)のために、甲に対する売買代金支払債務を担保するため、乙の所有する土地(〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇―〇所在)に抵当権を設定するものとし、甲乙間において別途抵当権設定契約書を締結する

2.丙(連帯保証人)は、乙(買主)の連帯保証人として、本契約に基づく甲(売主)の乙に対する一切の債務を極度額◯◯円の範囲で連帯して保証する

なお、物的担保や人的担保の差し入れについて了承が得られても、優先する物的担保が設定されていたり、保証人に全く資産がなかったりする状況では債権が回収できないため、事前の調査は不可欠です。

4)保証に関する注意点

民法上、保証に関してはいくつかの注意点があります。まず、個人(法人は含まれません)が保証人になる根保証契約(将来発生する不特定の債務まで保証する契約)については、

保証人が支払責任を負う上限額である「極度額」を定めなければ、保証契約は無効

となります。また、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合、公証人による保証意思の確認を行わなければなりません。かかる意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。

その他、個人が保証人になる根保証契約について、保証人が破産したり、主債務者または保証人が亡くなったりすると、元本が確定し、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。また、保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務や主債務の履行状況に関する情報提供義務、主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務が定められています。

きちんとした手続きを経ないと無効になる場合もありますので、保証のルールを把握しておきましょう。

以上(2025年7月更新)

(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田賢生)

pj60187

画像:Mariko Mitsuda