1 利益は出ているのに資金が増えない原因は?

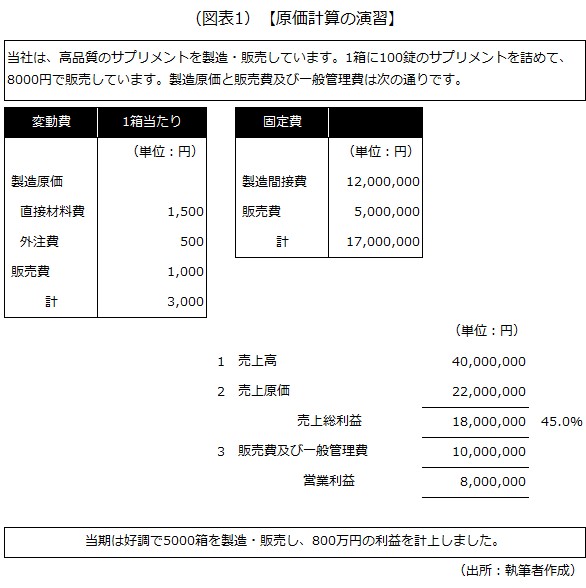

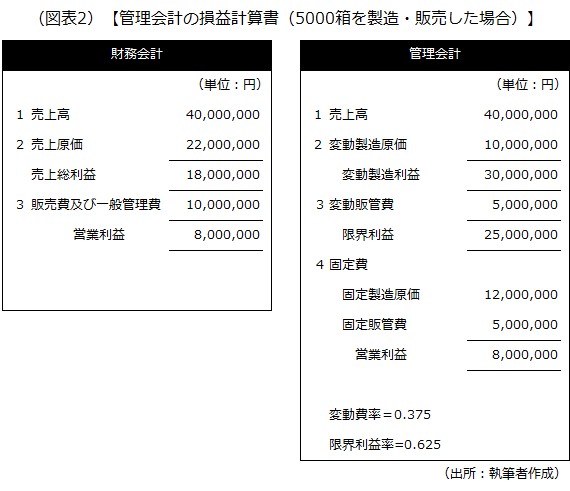

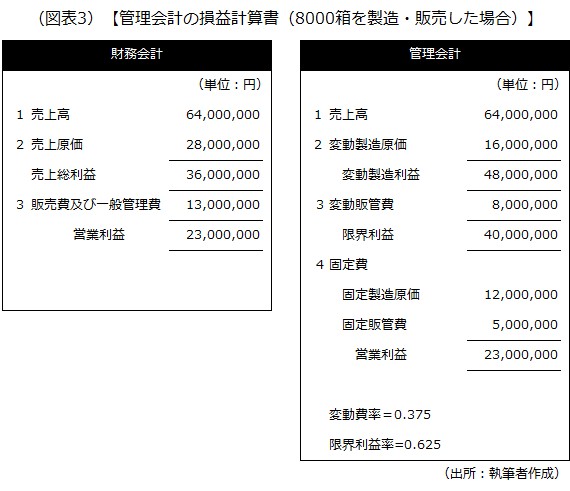

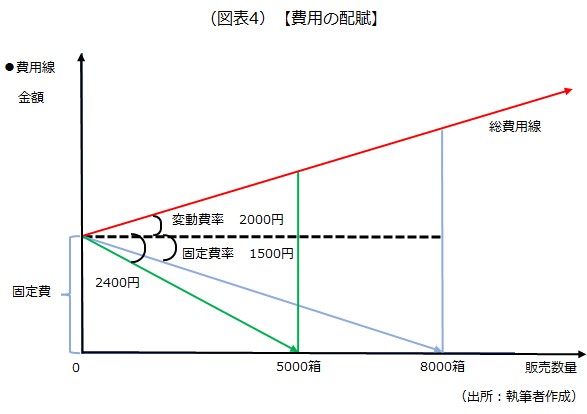

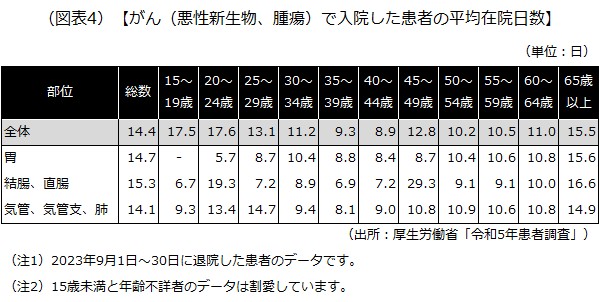

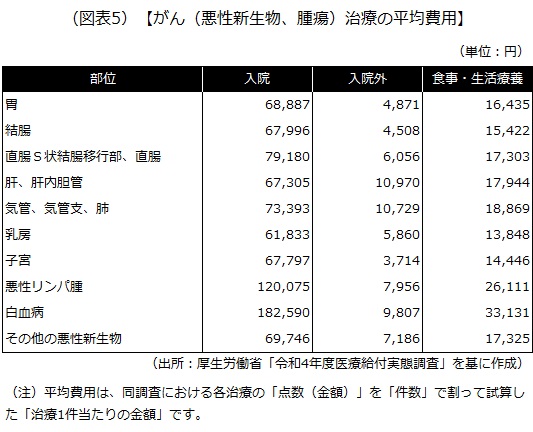

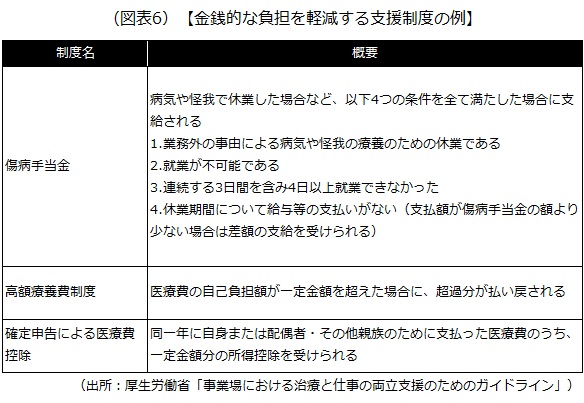

原価は月末や決算期末に残っていると、在庫として貸借対照表に載ってきます。今回はこの在庫と資金繰りの関係を見ていきます。

経営者は、売上や利益と同じように、またはそれ以上に資金繰り、つまりお金が足りているかどうかについて気にするものです。利益が増えて、資金も増えていれば分かりやすいのですが、現実にはその逆であるケースが多く起こります。例えば、決算のときに、今期は売上が好調で利益も増え、その結果、税金もこれだけかかりますとなったとします。でも、「そんな状況なのに資金は全然ない。税金の支払いのために銀行借入などの資金繰りを考えなければいけないなんて。本当に利益は出ているのだろうか……」と、経営者が疑問や不安に思うこともあるようです。

このような状況になる原因として、1つは、

大きな機械を導入して資金を使ってしまっていること

があります。また、

従来、運転資金・設備投資などの借入金があり、その返済をしているため利益のわりに資金が少なくなっていること

もあります。借入金の返済は資金が出ていきますが、借りたものを返すだけなので、費用にはならないのです。

このように大きめの話が原因であると気付きやすいですが、もっと日常的に潜んでいる原因があります。それが、

在庫の残高が資金繰りに影響していること

です。この記事では、在庫の残高管理について、資金繰りとの関係も含めて見ていきたいと思います。

2 在庫と資金の奇妙な関係

卸売業、小売業や製造業では、通常在庫を抱えています。仕入れてすぐに売れたり、作ってすぐに売れたりすればよいのですが、

現実には売れるまでのタイムラグが発生

します。その間は在庫として会社に保管しなければなりません。

建設業にも未成工事支出金(仕掛中の工事にかかった決算時点の費用総額で、貸借対照表に資産として計上)という在庫があります。期末の仕掛中の工事については、売上は翌期になりますが、それにかかった費用も売上に合わせて翌期に計上します。このため、期末までにかかった費用は未成工事支出金として、翌期に持ち越されます。

在庫には仕入高に加え、材料費、外注費、人件費、経費、作るのにかかった費用を漏れなく含めます。材料費や外注費といった社外に支払ったものは分かりやすいのですが、人件費は忘れがちです。この人件費を漏らしてしまうと、利益がゆがんでしまって経営の判断材料として使えなくなりますし、税務調査などでも指摘されてしまうことになります。

この在庫は貸借対照表の資産の科目になり、現預金(資金)とはトレードオフの関係になります。つまり、

在庫が増えれば、資金はその分減ってしまうのです。逆に、在庫が減れば、資金はその分余裕が出てきます。

このことは、在庫を買う(=増やす)と資金が減り、在庫を売る(=減らす)と資金が増えることからも分かると思います。

そのため、在庫は資金そのものであり、日々の残高管理が必要になります。在庫の残高分析として、まずは、前期末(または、前月や前年同月)との比較をしましょう。

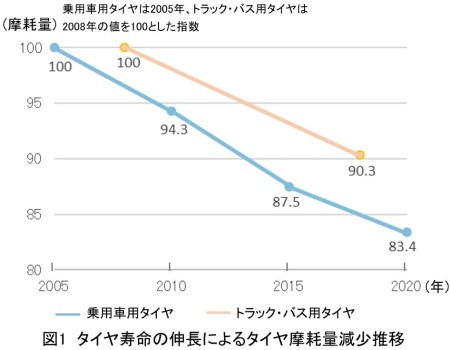

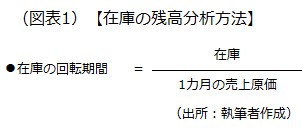

また、異常を感じたときや年に1回くらいは、在庫を月次の売上原価で割ることで、月の売上原価の何カ月分、在庫が残っているのか(在庫の回転期間)を見ておくことも意味があります。

なお、製造業では製造原価を計算する必要があります。実務では、分母を求めやすい1カ月の売上高の金額にしておくこともあります。簡便的な方法ですが、継続すれば異常値の発見をするのには役立つはずです。

3 在庫の残高分析のコツ。滞留分は勘定科目を分ける

在庫の残高分析をするにあたって、実務でのコツを1つ紹介します。長年たまってしまっているものや、

特別な事情のものは別の勘定科目に振り替えておく

ということです。

例えば、昔の規格だけど、修理などのために、どうしても持っておかないといけないような部品や材料がある場合は、「長期保有在庫」などの名称で固定資産に振り替えておきます。そもそも、すぐに使ったり売れたりしないのですから、回転期間の計算に含めるのは違和感がありますよね。特殊な科目だけ分けて管理すればよいわけです。

4 在庫と同じくらい重要な減価償却費

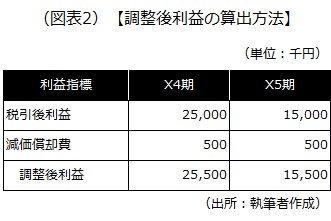

せっかくなので、資金繰りの話で在庫と同じくらい重要なものとして、減価償却費の考え方を紹介します。減価償却費は、機械などの将来にわたって使い続けられる一定額以上のものを、固定資産として資産に計上し、毎年費用化していく会計処理の方法です。つまり、過去に支払った金額を按分した費用です。これは、損益計算書に費用として計上され、製造現場にあるものであれば原価を構成します。しかし、費用としてあげたタイミングでは支払いがないため、非資金費用と呼ばれます。

このため、減価償却費の金額だけ損益計算書の利益に足すことで、簡便的な資金繰りを示す材料として使えます。つまり、手元に残る資金をおおむね把握することができるのです。資金繰りが気になる場合には、このような調整後利益というのがあるのを覚えておいてください。

以上(2025年5月更新)

pj35144

画像:Shutter z-shutterstock