1 「優しすぎる会社」は、ストイックな若手からすると不安?

若手にはたくさん経験を積ませ、いずれは会社の中核を担ってほしい。なのに、成長する前に若手が辞めてしまう……。こうした問題に頭を悩ませる経営者は少なくないでしょう。若手が辞めてしまう理由はさまざまですが、今どきのケースとして押さえておきたいのが、

会社が優しすぎるために、「この会社、ゆるいな……」と感じて転職してしまう

というものです。

昨今は、働き方改革やハラスメント関連の法規制などの影響で、若手にあまり残業をさせない、ミスがあっても叱らないなど、良くも悪くも「優しい会社」が増えました。一方で、若手のほうは、終身雇用などかつての日本的な雇用が当たり前でなくなりつつある中で、経営者や上司が考えている以上に「早くどこでも通用する人材に成長しなければ……」と焦っています。

ですから、会社の優しさが行きすぎると、若手はかえって「このまま今の会社で働いていても、自分は成長できないんじゃないか……」と不安に感じ、転職してしまうのです。実際、

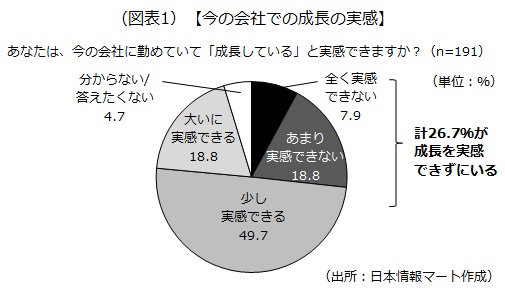

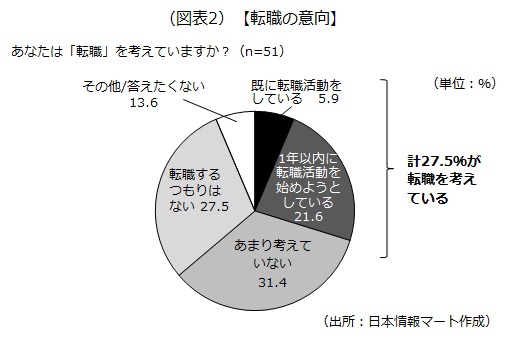

20代の正社員191人に、「今の会社で成長を実感できているか」などをアンケートで聞いたところ、26.7%が「成長を実感できない」でいて、うち27.5%が「転職を考えている」

ということが分かりました(アンケート結果の詳細は後述)。

自分で何の努力もせず、会社が成長させてくれるのを待っているだけの若手ならともかく、勉強をしたり、社外の人に会ったりと本人なりに努力をしている「ストイックな若手」が、その努力を活かせないまま辞めてしまうのはもったいないことです。これを防ぐには、

- 若手がなぜ「この会社はゆるい(成長できない)」と感じるのかを分析すること

- 分析を基に、若手が成長を実感できる機会を与えること(挑戦できる環境を整えるなど)

が肝心です。まずは、前述したアンケート結果の詳細から見ていきましょう。

2 今の会社はゆるい? 20代の正社員191人に聞きました

20代の正社員191人に対し、「今の会社と自分の成長」に関するアンケート調査を実施しました(実施期間は2025年3月4日から3月5日まで)。その結果を紹介します。

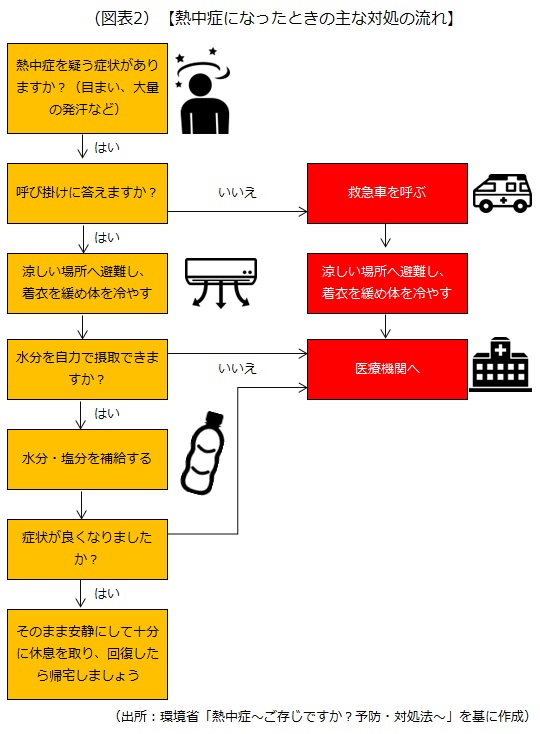

1)あなたは、今の会社に勤めていて「成長している」と実感できますか?

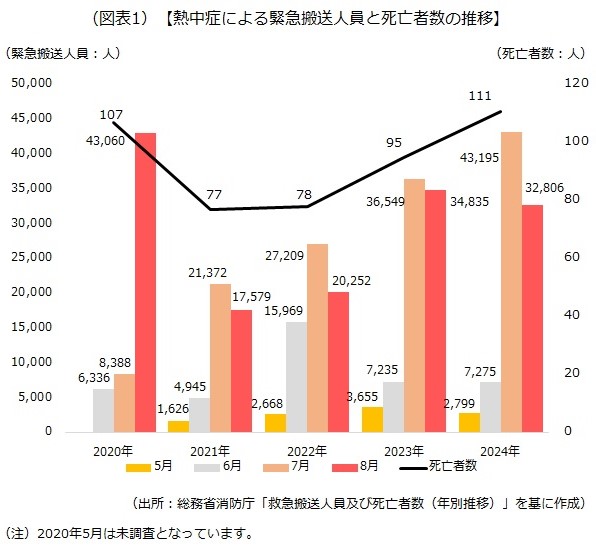

まず、191人全員に「今の会社での成長の実感」について聞きました。「全く実感できない」が7.9%、「あまり実感できない」が18.8%、計26.7%が成長を実感できずにいるようです。

さらに、成長を「全く(あまり)実感できない」と回答した51人に、「転職の意向」について聞きました。「既に転職活動をしている」が5.9%、「1年以内に転職活動を始めようとしている」が21.6%、計27.5%が転職を考えているようです。

2)今の会社で成長を実感できない(できる)と回答した理由は何ですか?

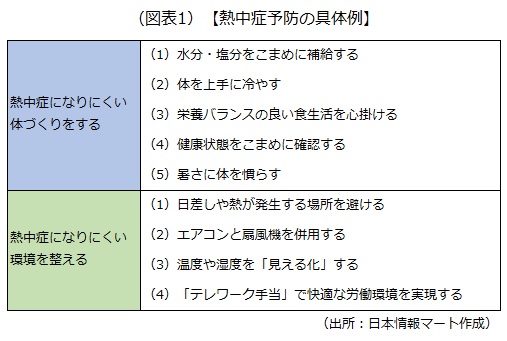

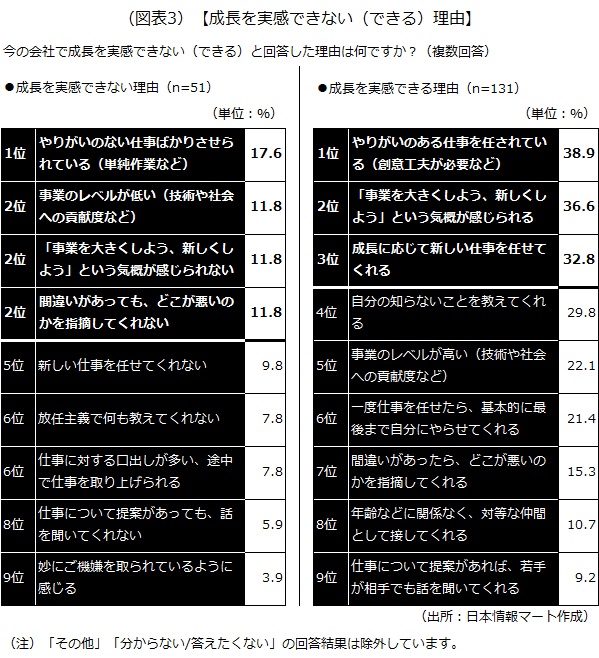

図表1で成長を「全く(あまり)実感できない」と回答した51人、「少し(大いに)実感できる」と回答した131人に、それぞれ理由を聞きました。結果を上位順に並べたのが図表3です。

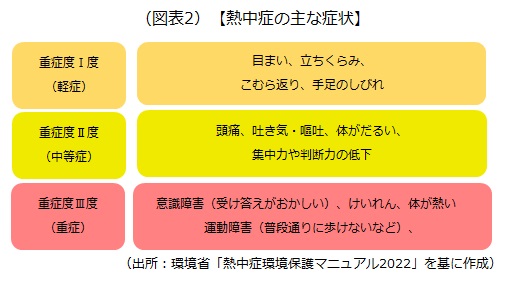

成長を実感できない理由の1位は「やりがいのない仕事ばかりさせられている(単純作業など)」の17.6%、2位は同率で「事業のレベルが低い(技術や社会への貢献度など)」「『事業を大きくしよう、新しくしよう』という気概が感じられない」「間違いがあっても、どこが悪いのかを指摘してくれないの11.8%でした。

成長を実感できる理由の1位は「やりがいのある仕事を任されている(創意工夫が必要など)」の38.9%、2位は「『事業を大きくしよう、新しくしよう』という気概が感じられる」の36.6%、3位は「成長に応じて新しい仕事を任せてくれる」の32.8%でした。

アンケート結果を見る限り、「事業の意義」「若手に任せる仕事の内容」「上司の接し方」に、若手が成長を実感できるか否かのカギがあるようです。これを踏まえた上で、若手を成長させるために会社は何ができるのかを考えていきましょう。

3 若手に「ゆるい」と思われないために会社は何ができるか?

1)事業の将来ビジョンは、経営者自ら若手に伝えよう(経営者)

アンケート結果からは、「事業のレベルが低い(技術や社会への貢献度など)」「『事業を大きくしよう、新しくしよう』という気概が感じられない会社では若手が成長を実感しにくく、逆の場合は成長を実感しやすいことが分かりました。

事業のレベルについては、もちろん会社の状況によって現時点で実現できること、できないことがありますが、少なくとも現状を変えていこうという気概が感じられないと、若手は離れていきます。特にもったいないのは、

経営者の頭の中には事業の将来ビジョンがあるのに、それが若手に伝わっていないケース

です。例えば、経営者は、3年から5年先の「会社のあるべき姿」、それを実現するための課題ややるべきことを中期経営計画に落とし込みますが、その計画も社内に周知されていなければ、若手に伝わりません。仮にイントラネットなどで計画を閲覧できる状態にしていたとしても、経営者が事業に懸ける思いというのは、文字だけではなかなか伝わらないものです。

ですから、

会社のこれからの事業の在り方などについて、経営者が自ら若手にプレゼンする

など、若手に事業の将来ビジョンを語る機会を設けるようにしましょう。まだビジネスの知識や経験が少ない若手でも、経営者が「今から10年後の203X年に、我が社は○○のような姿になっている」などの理想を語れば胸をおどらせるでしょうし、経営者の話に突っ込んだ質問をしてくることもあるはずです。

2)あえて新しい仕事にチャレンジさせてみよう(経営者、上司)

「やりがいのない仕事ばかりさせられている(単純作業など)」会社では若手が成長を実感しにくく、逆の場合は成長を実感しやすいという結果も出ていました。

若手の仕事を管理するのは上司の役目です。上司は、若手の成長に合わせて任せる仕事の内容を調整しますが、例えば、

- 上司は「若手が成長してきた、もう少ししたら別の仕事を任せてみよう」と考えている

- 若手は「上司は自分の成長を認めてくれていない、だから、いつまでたっても同じ仕事しか任せてもらえないんだ」と考えている

など、仕事について両者の認識がかみ合っていないケースがあります。

ですから、まずは1on1ミーティングなどで両者の認識のすり合わせをすることが大切です。上司は、今の仕事をあとどのぐらいの期間若手に任せるつもりなのか、次に何の仕事を任せる用意があるのかなどを明らかにしつつ、若手にも今の仕事に対する不満などを聞いてみます。

若手が「新しい仕事に挑戦したい」と考えているなら、その仕事について何を勉強しているのか、今任せている仕事に支障が出ないかなどを確認した上で挑戦させてみる

のも1つの手です。

また、別のアプローチとして、

経営者から若手に働きかけて、新しい事業などを提案させてみる

という方法もあります。例えば、会社が新しいツール(AIなど)を導入した際に、それを使ってどんな事業ができそうかを幅広く募集します。事業にできそうな提案を若手が上げてきたら、そのプロジェクトに参画させて事業の立ち上げを経験させてみるのもよいですし、事業にならない場合でも、考えが足りない部分をフィードバックすることで若手の成長に役立つでしょう。

3)教えるべきことはしっかり教えよう(上司)

「間違いがあっても、どこが悪いのかを指摘してくれない」というのも、若手が成長を実感しにくい会社の特徴でした。

昨今は、ハラスメントに対する法規制が進んだり、パワハラやセクハラの他にもさまざまなハラスメントが出てきたりして、「若手に何か言ったらハラスメントと言われるのでは……」と指導に臆病になっている上司が少なくないようです。ただ、これでは部下を管理するという上司の本来の仕事に支障を来しますし、アンケート結果を見る限り、若手は上司に対し、腫れ物に触るような接し方ではなく、必要な指導をしてほしいと思っているようです。

ですから、上司は

若手に知らないことやできていないことがあれば、恐れず自信を持って教えるよう徹底

しましょう。暴言などを吐かないよう注意する必要はありますが、若手に「何が足りないのか」を事実として指摘するのは、ハラスメントではなく正当な指導です。単にできていないことを指摘するだけでなく、「どう軌道修正すればいいのか」をヒントだけでもいいので教えてあげると、若手も「上司は自分を成長させようとしてくれている」と実感できるでしょう。

逆に、若手が上司の期待通りかそれ以上の働きをした場合は評価すべきですが、その際は

「褒めて伸ばそう」として、若手を持ち上げすぎることがないよう注意

する必要があります。あまり簡単なことで褒められると、若手は「上司からなめられている」と感じます。「仕事で何を評価するのか」の軸をしっかり持っておきましょう。

以上(2025年5月更新)

pj00674

画像:ronnarong-Adobe Stock