1 議事進行シナリオを作成する

この記事で想定するのは、中小企業に多く見られる「非公開会社」で、機関設計は「取締役会・監査役設置会社」です。非公開会社とは、

全ての株式の譲渡について、会社の承認が必要となる旨を定款に定めている会社

のことです。

さて、大きな会社では定時株主総会(以下「株主総会」)をスムーズに進めるために、

株主からの質疑を想定した想定問答集の作成、議事進行のリハーサル

を行います。しかし、特に難しい議案がない限り、株主が少ない中小企業がそこまでの準備をする必要はなく、

議事進行手順などを整理した「議事進行シナリオ」を作成

しておけば十分でしょう。

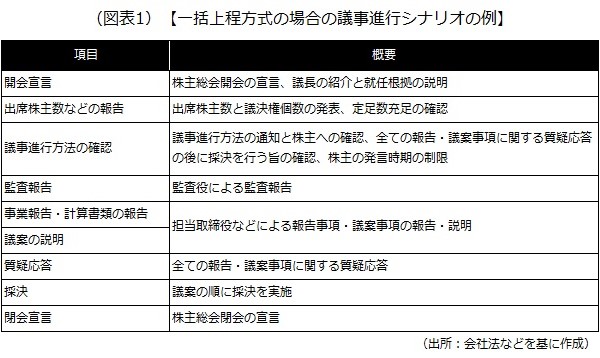

株主総会の運営方式には、

- 一括上程方式:議案を全て上程した後に質疑応答を行って採決する方式

- 個別上程方式:議案ごとに上程、質疑応答、採決を行う方式

がありますが、一括上程方式のほうがシンプルで、運営もスムーズといえます。

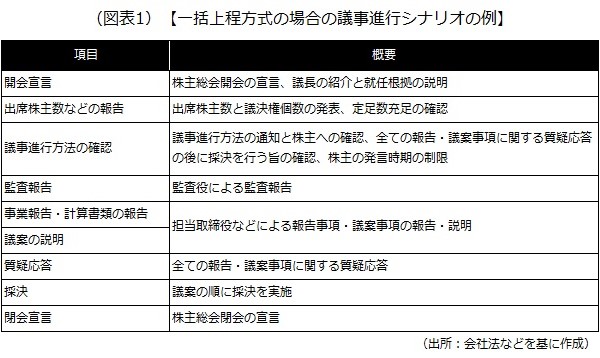

2 一括上程方式の場合の議事進行シナリオの例

1)株主総会の進め方

では、具体的に当日の議事進行についてご紹介します。一括上程方式の場合の議事進行シナリオは次の通りです。中小企業の場合、ここまできっちり行う必要はないでしょうが、一つの例として参考にしていただければと思います。

2)株主総会の議長

通常、株主総会の議事運営をする議長は定款に定められており、一般的には代表取締役が務めます。定款で定められていない場合は株主総会で選任します。

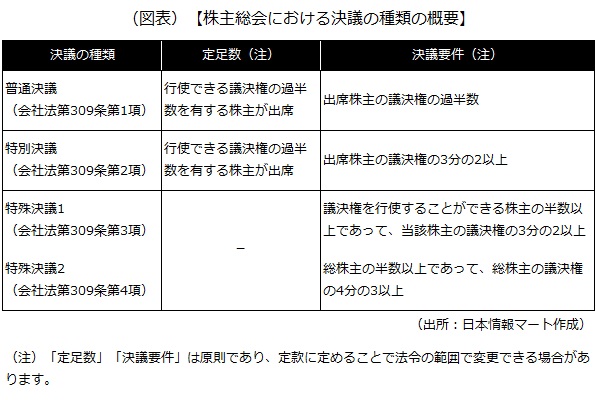

3)決議要件の確認

株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議の3種類があり、決められる内容や必要な要件が違います。ここでは、取締役の選任などで求められる普通決議について触れます。普通決議とは、

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席した株主の議決権の過半数の賛成(決議要件)による決議

です。定足数については、定款に定めることで変更・排除することができます。ただし、決議要件は変更できません。

4)採決

採決の具体的な方法は法令で定められていません。また、決議の賛否が明らかになれば、賛否の具体的な数を確定する必要もありません。そのため、採決の方法などを定款に定めていないのであれば、議長の合理的な裁量に委ねます。例えば、

異議の有無を出席者全体に尋ねる、挙手、拍手、起立、記名投票など、賛否を判定できる方法であれば問題ない

といえます。

3 議事録の作成

1)記載事項

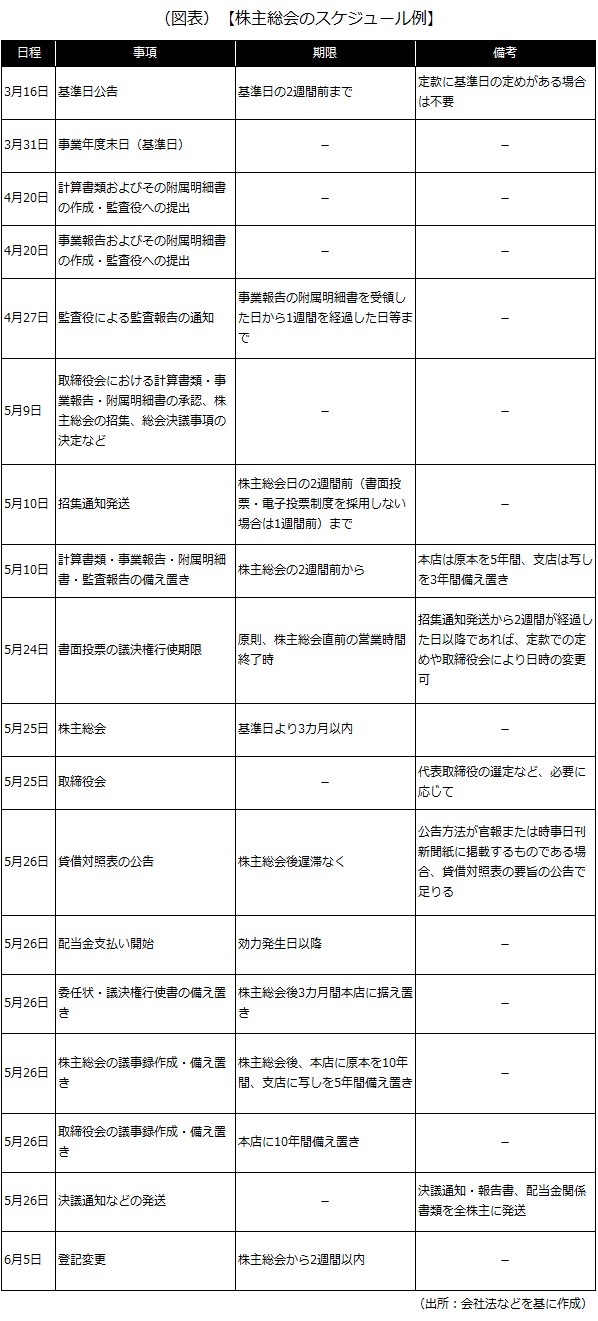

取締役は、株主総会の議事録を作成しなくてはなりません。議事録に記載する主な事項は次の通りです。

- 株主総会の日時および場所

- 株主総会の議事の経過の要領およびその結果

- 株主総会において述べられた意見または発言があるときはそれらの内容の概要

- 株主総会に出席した取締役等の氏名または名称

- 議長がいるときは議長の氏名

- 議事録作成者の氏名

法令では、議事録に株主総会に出席した取締役等の氏名または名称を記載することが求められています。実際は、議事録が原本であることを判別しやすくするために、出席した取締役等の署名または記名押印をする会社が多いです。

2)作成期限

議事録の作成期限は決まっていませんが、一般的に、

株主総会後、2週間以内に作成

します。これは、商業登記の添付書類として議事録が必要な場合があり、登記事項に変更があった際は2週間以内に変更の登記をしなければならないためです。

4 決議通知書などの発送

多くの場合、株主総会の後、全株主に株主総会での決議結果を知らせるための「決議通知書」や、事業報告書、配当金関係書類などを送付します。ただ、これらの書類の提供は法令で求められてはおらず、株主との良好な関係を維持・構築するための取り組みです。

5 公告の実施

株主総会の後、遅滞なく株主総会で承認を受けた計算書類を公告しなければなりません。非大会社の場合、貸借対照表を計算書類として公告します(損益計算書は不要です)。大会社とは「資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社」のことなので、これ以外が非大会社となります。

公告の方法は、「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の中から選んで定款に定めることができます。定款に定めがない場合は官報で公告します。公告方法が官報または日刊新聞紙の場合、貸借対照表の要旨を公告すれば大丈夫です。

なお、公告方法を官報または日刊新聞紙としている場合でも、決算公告のみをインターネットのホームページに掲載して対応することができます。この場合、貸借対照表などが掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります。

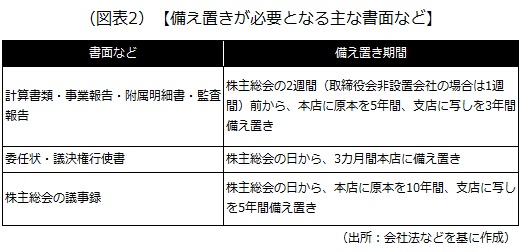

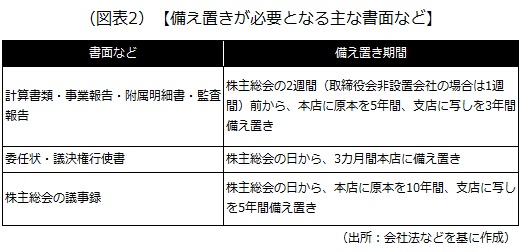

6 書面などの備え置き

株主総会に関連する書面などの中には、一定期間、本店や支店に備え置かなければならないものがあります。備え置きが必要となる主な書面などは次の通りです。また、これらの書面などについては、株主などからの請求があれば開示しなければなりません。

7 株主総会議事録の例

【第○回定時株主総会議事録】

○年○月○日 午前○時、住所○○○○○○○ 当社本社○階第○会議室において、第○回定時株主総会を開催した。

出席した取締役:○○○○、○○○○、○○○○

出席した監査役:○○○○

定刻、代表取締役社長○○○○は、定款第〇条の定めに基づき議長席に着き、開会を宣言した。引き続き、議長は出席株主数およびその議決権個数を次の通り報告し、本総会の議案の決議に必要な定足数を充足している旨を告げた。

議決権を有する株主数:○名

総株主の議決権:○個

出席株主数:○名(議決権行使書を含む)

その議決権個数:○個

【議事の進行方法】

議長は、本総会の議事の進め方について、監査報告、報告事項の報告、決議事項の内容の説明の後に、報告事項および決議事項に関する質疑や動議などを一括して受け付け、その後に決議事項について採決に入る旨を説明し、議場に諮ったところ、出席株主の多数の賛成により了承された。

【報告事項】

議長は、第○期事業年度(○年○月○日から○年○月○日まで)の事業報告の内容を説明し、報告を行った。

議長は、監査役に対し、事業報告、計算書類、議案の監査結果についての監査報告を求めた。監査役○○○○氏は、監査の結果は「第○回定時株主総会招集ご通知」に添付した監査報告書謄本(別添)の通りであり、特に指摘すべき事項はない旨、また、本総会の各議案に関しても法令・定款に違反する事項および不当な事項はない旨を報告した。

【決議事項】

第1号議案:第○期事業年度に係る計算書類承認の件

議長は、決議事項の議案審議に入る旨を述べ、第1号議案を上程した。議長は、第○期事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表)は「第○回定時株主総会招集ご通知」に添付した計算書類の通りである旨の説明を行った。

第2号議案:取締役3名選任の件

議長は本議案を上程し、現在の当会社取締役である○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏の全員の任期が本総会終結のときをもって満了となるので、取締役3名の選任を行いたい旨、その候補者3名は「第○回定時株主総会招集ご通知」記載の通りである旨を述べた。

【質疑と説明】

議長は株主に質疑を求めたところ、株主からの次の質疑に対して議長が次の説明をした。

- 株主番号○:(質疑内容の要点を記載)

- 議長:(説明内容の要点を記載)

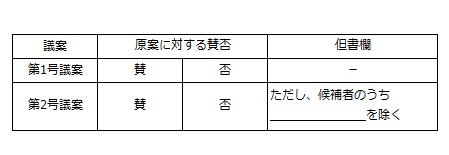

【採決】

以上をもって質疑を終わり、議案の採決に入った。

第1号議案:満場一致をもって原案の通り承認可決された。

第2号議案:満場一致をもって原案の通り承認可決された。なお、選任された各取締役は、その場で就任を承諾した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を告げ、午前○時に閉会を宣した。

上記、議事の経過および結果を明確にするため、本議事録を作成する。

○年○月○日

株式会社○○○

議事録の作成者 代表取締役 ○○○○ 印

8 決議通知書の例

○年○月○日

株主各位

住所:○○○○○○○

社名:株式会社○○○

代表取締役 ○○○○

第○回 定時株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第○回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

第○期(○年○月○日から○年○月○日まで)の事業報告、計算書類および監査役の監査結果報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案:第○期事業年度に係る計算書類承認の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第2号議案:取締役3名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、○○○○、○○○○、○○○○が就任いたしました。

以上

以上(2025年4月更新)

(監修 有村総合法律事務所 弁護士 渡邉和也)

pj60065

画像:Mariko Mitsuda