1 棚卸資産と固定資産の評価は決算のメーン作業

さまざまな集計や計算が行われる決算作業の中でも、金額の大きさなどからメーンとなるのが、棚卸資産と固定資産の評価です。

- 棚卸資産:売上原価の計算と、期末評価額の算定、減耗損の有無の判断

- 固定資産:減価償却の計算と減損の有無の判断

この記事では、新人経理担当者に必要な棚卸資産と固定資産の会計処理を解説します。

- 商品や製品などの棚卸資産の評価

- 建物や機械装置などの有形固定資産の評価

2 商品や製品などの棚卸資産の評価

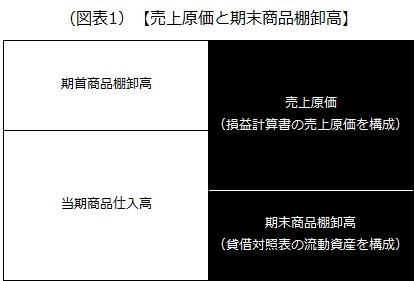

1)売上原価と期末商品棚卸高

製造業以外の業種の売上原価は、

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高

で計算できます。

当期に仕入れたものが全て売上原価になるのではなく、販売につながった商品だけが売上原価として損益計算書に記載されることになります。期末商品棚卸高は棚卸資産として貸借対照表に記載されて次期に繰り越され、次期以降の売上原価の一部になります。

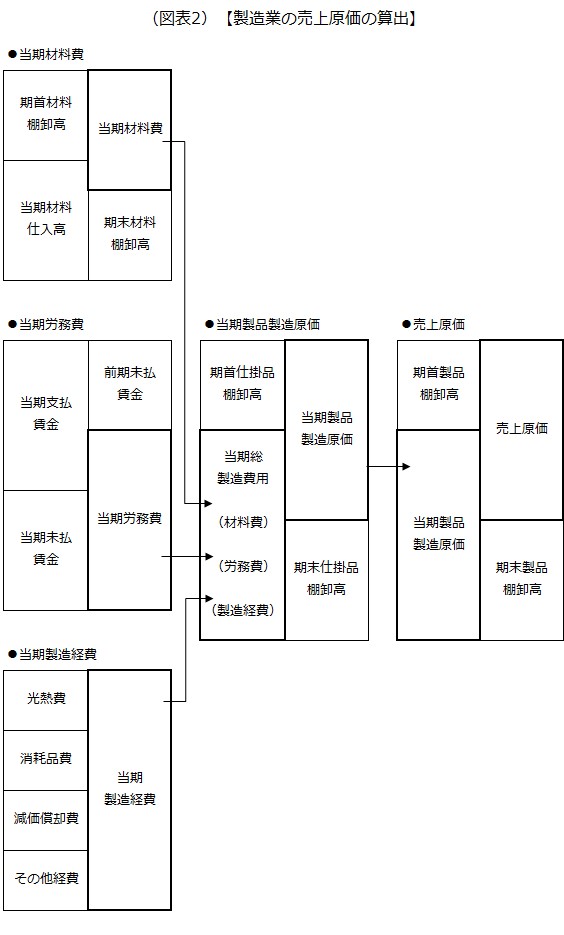

2)製造業の製品製造原価と期末製品棚卸高

製造業は原材料を仕入れて、それを加工し出荷します。そのため製造業の場合、売上原価と期末棚卸高は自社製造製品が対象になります。

製造に必要な費用は、材料費、労務費、製造経費に大きく分けることができます。

- 材料費:「材料費=期首材料棚卸高+当期材料仕入高-期末材料棚卸高」で計算

- 労務費:製造に携わる社員の給与、賞与、退職金、各種社会保険料などを集計

- 製造経費:工場の光熱費、消耗品費、建物の減価償却費、外注費などを集計

製造業の場合、商品仕入高の代わりに当期製品製造原価を用いて売上原価を計算します。

また、棚卸資産は、材料棚卸高、仕掛品棚卸高(期末時点で製造途中の未完成品)、製品棚卸高により計算されます。その算出フローは次の通りです。

- 当期材料費=期首材料棚卸高+当期材料仕入高-期末材料棚卸高

- 当期総製造費用=当期材料費+当期労務費+当期製造経費

- 当期製品製造原価=当期総製造費用+期首仕掛品棚卸高-期末仕掛品棚卸高

- 売上原価=期首製品棚卸高+当期製品製造原価-期末製品棚卸高

3)棚卸資産の主な評価方法

商品などの棚卸資産は取得原価を基に評価しますが、いつ仕入れたかによって価額が異なる場合が多いです。物価上昇時では、先に仕入れた商品より後から仕入れた商品のほうが仕入値は高くなります。一方、物価下落時では、先に仕入れた商品より後から仕入れた商品のほうが仕入値は安くなります。

そのため、決算時には次の評価方法の中から選択した方法で売上原価・製造原価の払出原価と期末棚卸資産の価額を評価することになります。

1.個別法

取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法です。個別法は、一品一品受注生産しているような棚卸資産の評価に適した方法です。

2.先入先

出法最も古く仕入れものから順次払出し、期末棚卸資産は最も新しく仕入れたものからなるとみなして、期末棚卸資産の価額を算定する方法です。

3.平均原価法

仕入れた棚卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法です。なお、平均原価は、総平均法(1年間分をまとめて平均原価を計算する方法)または移動平均法(仕入れる都度平均原価を計算する方法)によって算出します。

4.売価還元法

値入率などが同じ棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて期末棚卸資産の価額とする方法です。売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用されます。売価還元法によると、期末棚卸資産は

期末棚卸資産=期末棚卸資産の通常の販売価額×原価率

の算式で計算されます。

なお、原価率は、

原価率=(期首棚卸資産+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の通常の販売価額)

の算式で計算されます。

例えば、期首棚卸資産の取得原価が200万円、当期仕入高が1000万円、当期売上高が1400万円、期末棚卸資産の通常の販売価額が200万円の場合、次の通りです。

原価率=(200万円+1000万円)/(1400万円+200万円)=75%

期末棚卸資産=200万円×75%=150万円

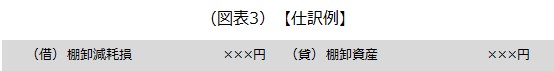

4)棚卸資産の減耗損はありますか

本来、商品在庫は、仕入数量から売上数量を引いた数量と一致すべきものですが、さまざまな要因(紛失や盗難など)で数量不足が起きることがあります。本来あるべき数量(帳簿棚卸数量)に比べて実際の数量(実地棚卸数量)が少ないケースです。この数量の減少による損失を減耗損といいます。減耗損の仕訳例は次の通りです。

減耗損が毎期不可避的に発生するものは売上原価に含めるか、または販売費として扱います。一方、経常的でない異常な減耗損は特別損失(金額的に重要性の乏しい場合は営業外費用)として扱います。

5)棚卸資産の評価損はありますか

販売するために保有する棚卸資産は、取得原価で貸借対照表に計上します。ただし、期末における正味売却価額(期末時点で市場で販売できる価額)が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。この場合、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。なお、詳細な解説は省略しますが、会計基準上は認められていないものの、税務上は原価法も認められています。

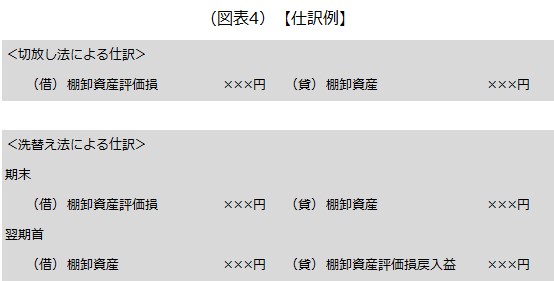

前期に評価損を計上した棚卸資産については、当期首に戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)のいずれかを棚卸資産の種類ごとに選択適用することができます。また、売価の下落要因を、

- 物理的劣化

- 経済的劣化

- 市場の需給変化

の要因ごとに区分できるときは、その区分ごとに洗替え法と切放し法のいずれかを選択適用できます。この場合、いったん採用した方法は、原則として、継続して適用しなければなりません。切放し法と洗替え法による仕訳例は次の通りです。なお、税務上、切放し法は認められません。

3 建物や機械装置などの有形固定資産の評価

1)減価償却とは

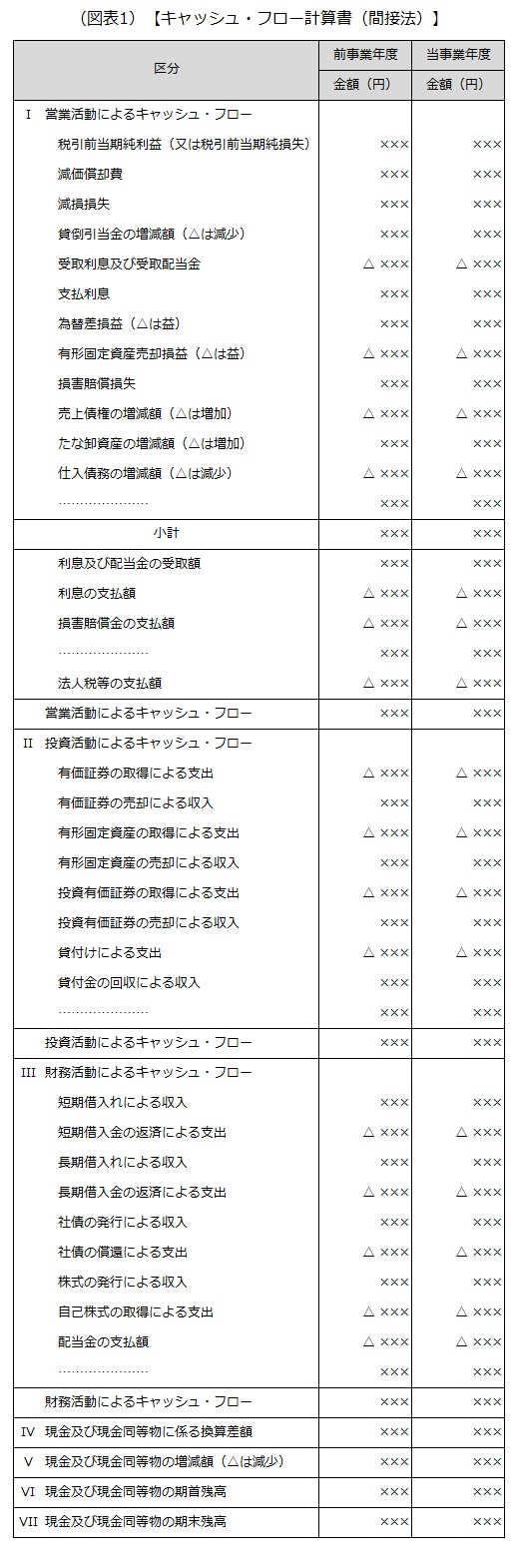

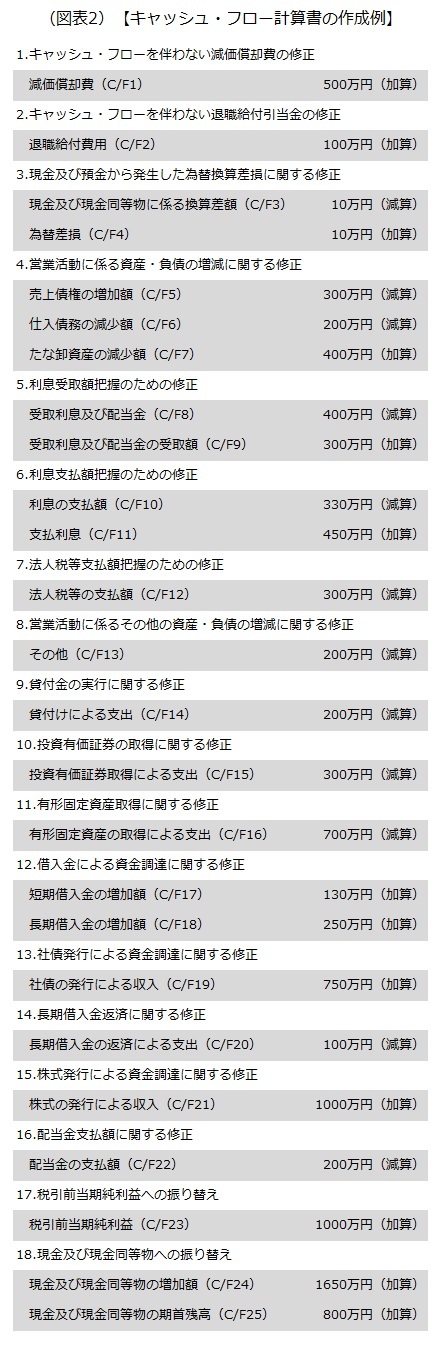

建物や機械装置、車両運搬具などは、少額のものを除き有形固定資産として計上します。これらの資産は購入した年度だけ使用するのでなく、翌年度以降も使用されます。そのため、耐用年数(資産の種類や性質ごとに異なります)の期間を通じて、費用処理する方法が取られています。この処理を減価償却といい、毎期一定の金額、または一定の割合で価値が減るという仮定で費用処理します。現在は、パソコンなどで自動計算されるため、計算方法よりも、むしろ貸借対照表にどのように計上されているのかを押さえることが大切です。

2)事例で学ぶ 減価償却の会計処理

減価償却について、次の条件を基に説明します。

機械装置を100万円で購入、耐用年数は10年、定額法定額法による場合、各期の減価償却費は次式で算出されます。

各年度の減価償却費=取得価額×償却率(耐用年数ごとに定められている定額法の率)

各年度の減価償却費=100万円×0.100=10万円

また、期首帳簿価額、減価償却費、期末帳簿価額は次のように推移します。資産は備忘価額1円を残して、10年間で99万9999円まで償却します。

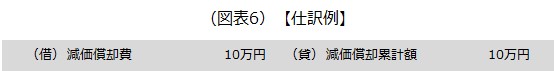

減価償却累計額は、原則的には貸借対照表の有形固定資産を間接的に減額する評価勘定として表示され、減価償却費は、損益計算において営業費用として処理されることになります。各期の仕訳例は次の通りです。

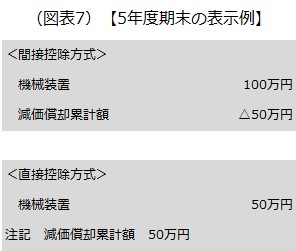

貸借対照表では次のように表示されます。原則は間接控除方式ですが、直接控除方式によることもできます。

以上(2025年4月更新)

(監修 税理士 石田和也)

pj35092

画像:pixabay