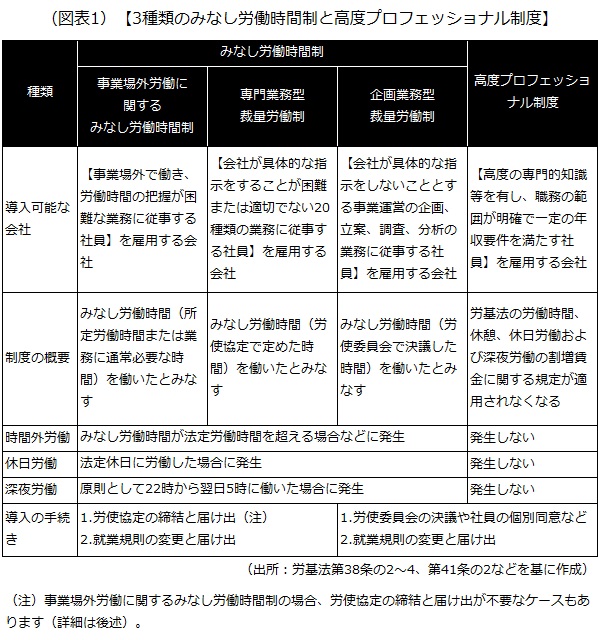

1 3種類のみなし労働時間制と高度プロフェッショナル制度

みなし労働時間制とは、

労働時間が把握しにくかったり、仕事が専門的で会社が具体的な指示を出しにくかったりする場合に、実際の労働時間ではなく労使協定などで定めた特定の時間(みなし労働時間)を働いたとみなす制度

です。労働基準法(以下「労基法」)では、3種類のみなし労働時間制が定められています。また、みなし労働時間制ではないですが、これに近い制度として高度プロフェッショナル制度があります。

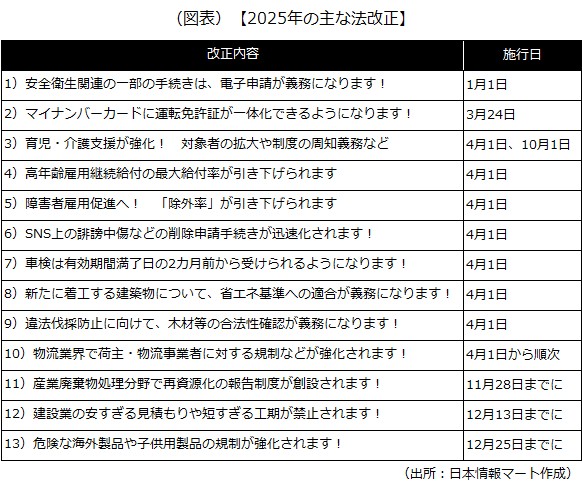

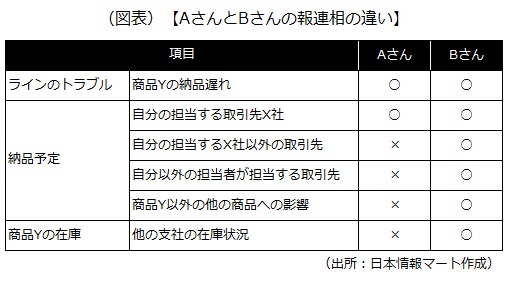

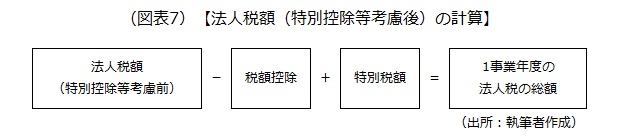

制度の概要や導入手続きをざっくり一覧にまとめたのが図表1です。

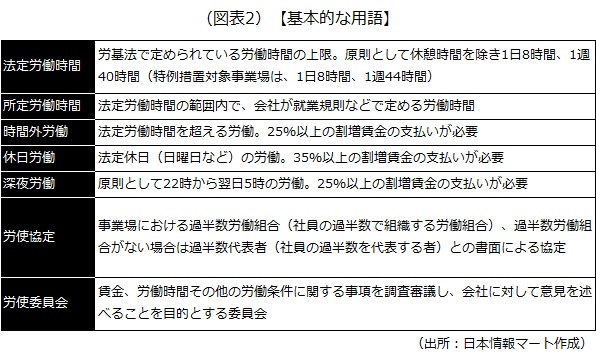

以降でそれぞれの制度を解説しますが、次の用語は重要になるので、ご確認ください。

2 事業場外労働に関するみなし労働時間制

1)制度の概要

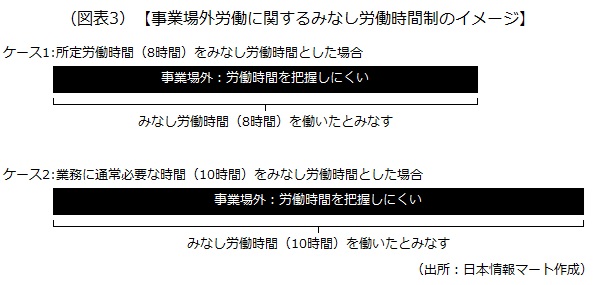

事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、

社員が事業場外で働き、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間または業務に通常必要な時間を働いたものとみなす制度

です。なお、

常態的に所定労働時間を超えて働く必要がある場合

には、所定労働時間でなく「業務に通常必要な時間」を働いたものとみなされます。

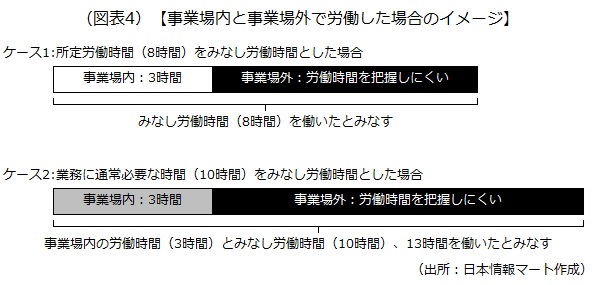

なお、社員が事業場内と事業場外の両方で働くときは注意してください。

- 事業場内の実労働時間と事業場外の労働に通常必要とされる時間の合計が所定労働時間を超えなければ、所定労働時間が1日の労働時間となる

- 事業場内の実労働時間と事業場外の労働に業務に通常必要とされる時間の合計が所定労働時間を超える場合には、その合計時間が1日の労働時間となる

というルールがあるからです。

2)時間外労働などのルール

「みなし労働時間制」は、労働時間制度の適用を除外するものではなく、あくまで一定時間働いたと「みなす」制度です。そのため、所定労働時間をみなし労働時間となる場合は時間外労働が発生しませんが、業務に通常必要な時間をみなし労働時間となる場合は次のケースで時間外労働が発生します。

- みなし労働時間が法定労働時間を超える場合

- 事業場内の実労働時間とみなし労働時間の合計が法定労働時間を超える場合

なお、これとは別に、法定休日に働いた場合は休日労働、原則として22時から翌日5時に働いた場合は深夜労働が発生します。これらは、社員からの自己申告などによって把握します。また、通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。法律上の要件は、

労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき

です。

社員が事業場外で労働するケースとしては、営業などの外回りやリモートワークが考えられます。ただし、次のように会社が社員に指揮命令できる場合などについては、労働時間の把握が困難でないため、制度を適用できません。

- 何人かのグループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間管理をする者がいる

- 電話やチャットツールなどで、随時業務の指示を受けながら事業場外で労働する

- 事前に業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに働き、事業場に戻る

また、テレワークガイドラインでは、リモートワークの場合に事業場外みなし労度時間制を適用するには、次の要件を全て満たす必要があるとしています。

- 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていない

- 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていない

裁判例上は、具体的な業務指示の有無・程度や業務状況の報告の有無・程度等を総合的に勘案し、労働時間を算定し難いか否かを判断することによって、制度の適用の可否を判断しています。

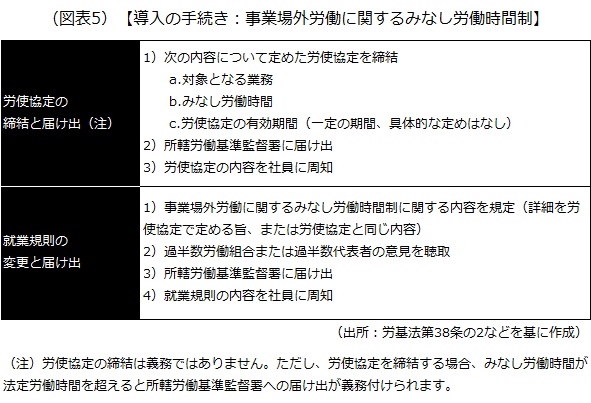

これらの要件を満たす場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使協定の締結と届け出(場合によっては不要)、就業規則の変更と届け出です。

なお、実際は「所定労働時間をみなし労働時間とする場合」と「業務に通常必要な時間をみなし労働時間とする場合」とで、若干手続きが異なります。

1.所定労働時間をみなし労働時間とする場合

労使協定の締結は特に必要ありません。就業規則に所定労働時間をみなし労働時間とする旨の定めを行い、所轄労働基準監督署に届け出ます(図表5)。なお、常態的に所定労働時間を超えて労働することが生じる場合などは適用できません。

2.業務に通常必要な時間をみなし労働時間とする場合

労使協定の締結は必須ではありませんが、締結する場合は対象となる業務やみなし労働時間を定めます(図表5)。労使協定を締結した場合、当該協定で定める時間が「業務に通常必要な時間」として判断されます。協定したみなし労働時間が法定労働時間を超える場合については、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

3 専門業務型裁量労働制

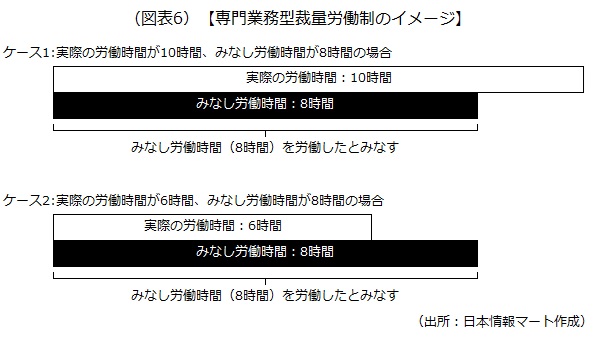

1)制度の概要

専門業務型裁量労働制とは、

会社が具体的な指示をすることが困難または適切でない20種類の業務に従事する社員について、労使協定で定めた時間をみなし労働時間として扱う制度

です。

実際の労働時間に関係なく一定時間働いたとみなす点は、事業場外労働に関するみなし労働時間制と同じですが、

- 事業場外労働に関するみなし労働時間制は、原則として労働時間の把握が不要(労働時間の算定が困難であることが前提のため)

- 専門業務型裁量労働制は、健康・福祉確保措置(後述)を実施する観点から労働時間の把握が必要

という違いがあります。労使協定で定めた時間と労働時間の実態が大きく乖離している場合、みなし労働時間の設定を見直すのが適切です。

2)時間外労働などのルール

労使協定で定めたみなし時間が法定労働時間を超えると、時間外労働が発生します。休日労働や深夜労働のルールが適用されるのは、事業場外労働に関するみなし労働時間制と同じです。通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。専門業務型裁量労働制が適用できる20種類の業務は次の通りです。ただし、該当する資格などを有していても、実際にその業務に従事していなければ、制度は適用されません。例えば、税理士資格を有していても、実際に「税理士の業務」に従事していなければ、制度は適用されないということです。

- 新商品・新技術の研究開発業務または人文科学・自然科学に関する研究の業務

- 情報処理システムの分析・設計業務

- 新聞・出版・放送番組制作に関する取材もしくは編集の業務

- 衣服等の新たなデザインの考察業務

- 放送番組等のプロデューサー等の業務

- 広告宣伝等の文章の案の考案業務

- 情報処理システムの考案・助言業務

- 照明器具等の配置の考案、助言等の業務

- ゲーム用ソフトウエア創作業務

- 有価証券市場等の分析・投資に関する助言業務

- 金融商品の開発業務

- 学校教育法における教授研究業務

- 銀行・証券会社における顧客の合併、買収に関する調査または分析、これに基づく合併・買収に関する考案・助言の業務

- 公認会計士の業務

- 弁護士の業務

- 建築士の業務

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

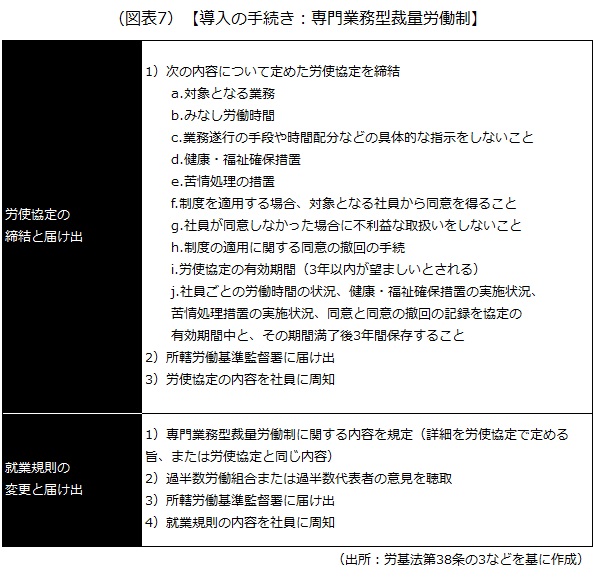

これらの要件を満たす場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使協定の締結と届け出、就業規則の変更と届け出です。

注意すべきは、労使協定の項目の「d.健康・福祉確保措置」「e.苦情処理の措置」「f.~h.制度の適用の同意に関する事項」です。

まず、「d.健康・福祉確保措置」ですが、これは

対象となる社員の労働時間の状況(特に基準はなく、会社の裁量で判断)に応じて、過重労働を防止するための措置

です。措置の内容は会社が自由に決められますが、

- 代休または特別休暇の付与

- 臨時の健康診断の実施

- 年次有給休暇の取得(連続日数での取得を含む)の促進

- 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

- 適切な部署への配置転換

- 産業医等による助言指導または保健指導

のいずれかを実施するのが望ましいとされています。

「e.苦情処理の措置」とは、

「実際の労働時間に対してみなし労働時間が短い」などの苦情に対応するための措置

です。苦情の窓口、担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法などを定めるのが望ましいとされています。

「f.~h.制度の適用の同意に関する事項」は、2024年4月1日から記入が義務付けられた項目で、会社が社員に専門業務型裁量労働制を強要することがないよう、

- 会社は制度の運用に当たって社員から同意を取得しなければならない

- 同意しなくても不利益な取扱いをしない

- 同意した場合もそれを撤回できる手続きを決めておく

という定めをするものです。

また、会社は社員ごとに、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、専門業務型裁量労働制に関する同意、同意を撤回した場合はその記録を、労使協定の有効期間中とその後3年間保存する義務を負います。

4 企画業務型裁量労働制

1)制度の概要

企画業務型裁量労働制とは、

会社が具体的な指示をしないこととする事業運営の企画、立案、調査、分析の業務に従事する社員について、労使委員会で決議した時間を労働したとみなす制度

です。基本的なルールは専門業務型裁量労働制と同じですが、

- 専門業務型裁量労働制は、一定の専門業務に従事している社員が対象

- 企画業務型裁量労働制は、経営企画や営業戦略などの部門で働く社員が対象

という違いがあります。

2)時間外労働などのルール

時間外労働などのルールは、専門業務型裁量労働制と同じです。通常の労働時間制度と同様に、休憩も付与する必要があります。

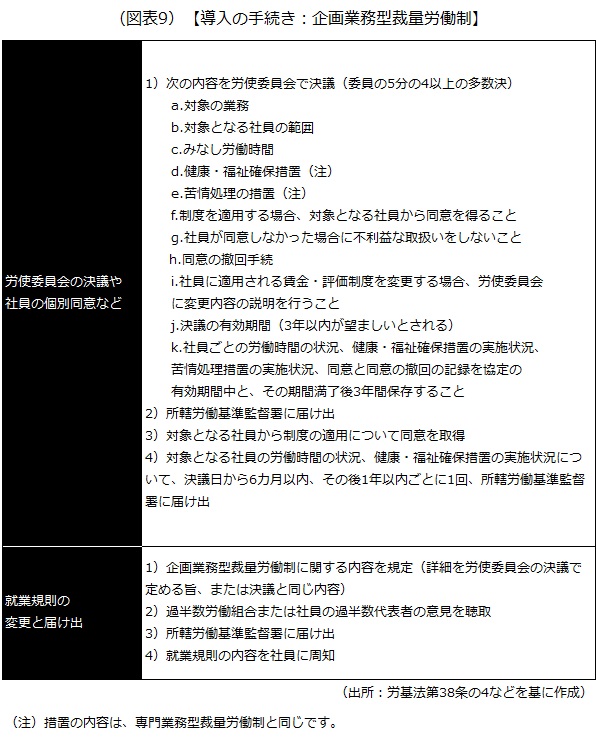

3)導入の手続き

まずは、自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。企画業務型裁量労働制は、会社の具体的な指示がなくても業務を行える社員が対象です。ですから、社員は次の要件を全て満たす必要があります。

- 事業運営の企画、立案、調査、分析の業務に従事している

- 業務の性質上、これを適切に遂行するための方法を大幅に社員の裁量に委ねる必要があり、遂行手段や時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこととする業務に従事している

- 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する(告示では新卒の社員の場合、3年ないし5年程度の職務経験を要するとされている)

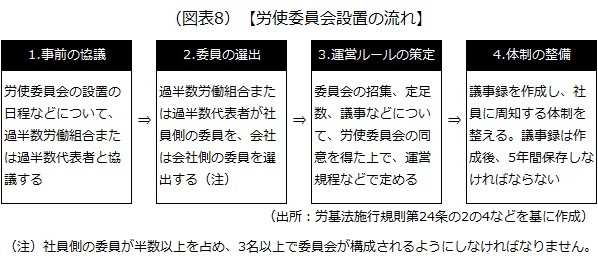

これらの要件を満たしたら、次に自社に労使委員会があるかを確認します。労使委員会がない場合、次の手続きで労使委員会を設置します。

労使委員会がある場合、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使委員会の決議や社員の個別同意などと、就業規則の変更と届け出です。

ポイントは専門業務型裁量労働制と基本的に同じですが、手続きの多くに労使委員会が絡んでいる関係で、

社員に適用される賃金・評価制度を変更する場合、労使委員会に変更内容の説明を行わなければならない

というルールがあります。

5 高度プロフェッショナル制度

1)制度の概要

高度プロフェッショナル制度とは、

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす社員について、所定の手続きを行うことで、労基法の労働時間、休憩、休日労働、深夜労働の割増賃金に関する規定が適用されなくなる制度

です。みなし労働時間制ではなく労働時間制度の適用を除外するものですが、稼働した時間によって賃金が変動しなくなるという意味では、みなし労働時間制に似た性質を持っています。

2)時間外労働などのルール

高度プロフェッショナル制度では、労働時間制度の適用がないため、時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金が発生することはありません。また、休憩の適用もありません。

ただし、労働時間の代わりに、タイムカードや勤怠管理システムなどで「健康管理時間」を把握しなければなりません。健康管理時間とは、

社員が事業場内にいた時間と事業場外で稼働した時間の合計

です。労働時間制度の適用がないため、あくまで「健康」を管理するための時間把握を求めるという趣旨です。

3)導入の手続き

自社の社員が制度の対象になるかを確認しましょう。高度プロフェッショナル制度の要件として、社員が一定の年収要件を満たす必要があります。年収要件は「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」で、現状は1075万円以上(勤務成績や成果等に応じて支払われる賞与等は原則として含まれないが、年俸制などあらかじめ支給額が確定されている場合などは含まれる)とされています。

社員が年収要件を満たす場合、次に高度プロフェッショナル制度の対象となる業務に従事しているかを確認します。対象となる業務は次の5つです。

- 金融商品の開発業務

- 金融商品のディーリング業務

- アナリストの業務(会社・市場等の高度な分析業務)

- コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)

- 新商品・新技術の研究開発業務

社員はこれらの業務に常に従事していて、なおかつ会社からの具体的な指示がなくても業務を行える者である必要があります。また、会社は、次の内容について定めた書面を作成し、社員の署名により個別の同意を得る必要があります。

- 業務の内容

- 責任の程度

- 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準

これらの要件を満たしたら、次に自社に労使委員会があるかを確認します。ない場合の設置手続きは、企画業務型裁量労働制の場合と同じです。

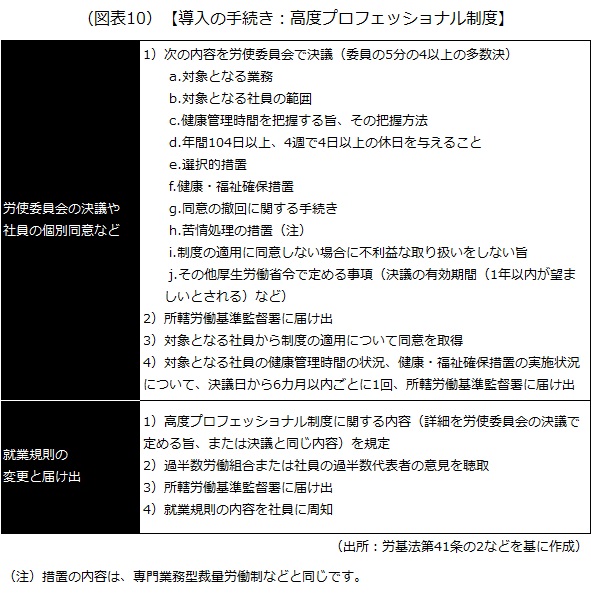

労使委員会の設置が完了したら、導入の手続きに移ります。必要な手続きは、労使委員会の決議や社員の個別同意などと、就業規則の変更と届け出です。

注意すべきは、労使委員会の決議の項目の「e.選択的措置」「f.健康・福祉確保措置」「g.同意の撤回に関する手続き」です。

選択的措置とは、社員の過重労働を防止するため、次のいずれかから選択して実施する措置です。

- 勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1カ月4回以内)

- 健康管理時間の上限措置(1週40時間を超える場合、その超過時間を1カ月100時間以内または3カ月240時間以内とすること)

- 1年1回以上の連続2週間の休日の付与(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)

- 臨時の健康診断の実施(1週40時間を超える健康管理時間が1カ月80時間を超えた社員または申し出があった社員が対象)

健康・福祉確保措置は、専門業務型裁量労働制などのものとおおむね同じですが、高度プロフェッショナル制度の場合は、次のいずれかから措置を選択することとされています。

- 前述した4つの選択的措置のうちいずれか1つ(選択的措置として採用したものを除く)

- 医師による面接指導(注)

- 代休または特別休暇の付与

- 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

- 適切な部署への配置転換

- 産業医等による助言指導または保健指導

(注)健康・福祉確保措置として実施するものの他、健康管理時間が1週40時間を超え、その超過時間が1カ月100時間を超えた場合にも医師の面接指導を実施しなければなりません。

最後に、同意の撤回に関する手続きとは、

社員が高度プロフェッショナル制度の適用に同意した後で、その同意を撤回する手続き

です。高度プロフェッショナル制度は、企画業務型裁量労働制と同じように、対象となる社員から書面などで個別の同意を得なければ制度を適用できません。さらに社員は、制度の適用に同意をした場合も、労使委員会の決議で定めた手続き(撤回申出書を人事部門に提出するなど)に基づいて同意を撤回できます。社員が撤回を申し出た時点で、その社員は高度プロフェッショナル制度の適用を受けなくなります。

以上(2025年4月更新)

(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

pj00464

画像:pixabay