2025年2月4日、徳島大正銀行の100%子会社として「とくぎんトモニリンクアップ」が設立されました。

経営を取り巻く環境がますます変化する中、とくぎんトモニリンクアップは徳島県に、具体的にどのようなつながりをもたらしてくれるのでしょうか。今回、「とくぎんサクセスクラブnavi」(とくさくnavi)では、とくぎんトモニリンクアップで躍動する若手メンバーに単独インタビューを行い、同社の具体的な活動や、徳島県の可能性についてお話をお伺いしました。

お話をしてくださったのは、とくぎんトモニリンクアップの役職員である、以下5人です。

5人のフレッシュな「ひとこと動画」をぜひご覧ください!

(それぞれの画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)

取締役 GX事業部担当役員 三木さん

GX事業部 部長 岸さん

事業サポート部 部長 補助金・助成金コンサルタント 河野さん

事業サポート部 補助金・助成金担当 太皷地(たいこぢ)さん

事業サポート部 森長さん

―とくぎんトモニリンクアップの事業内容を教えてください

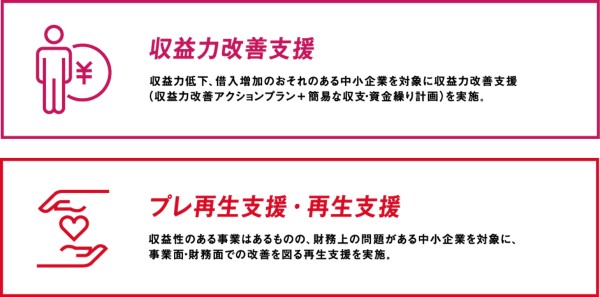

とくぎんトモニリンクアップは、主に4つの事業を展開していく予定です。

1)GX(グリーントランスフォーメーション)事業

GX事業については、とくぎんトモニリンクアップが自ら太陽光発電などの発電事業者となって、地域に再生可能エネルギーを供給していきます。また、GXコンサルティングや、Jクレジットの創出・販売も進めることで、地域内の中小企業の脱炭素経営の支援を行い、地域のカーボンニュートラルを推進していきます。

2)一次産業活性化事業

一次産業活性化事業については、一次産業のプロである生産者や自治体などと連携しながら、新たな就業者を創出していくための仕組みづくり等を検討していきます。もちろん、魅力的な徳島の県産品もアピールしていきます。

3)持続可能なまちづくり事業

持続可能なまちづくり事業については、とくぎんトモニリンクアップがハブやコーディネーターとなって地域の事業者や自治体と連携し、地域資源や自然資本を活かした地域の課題解決に繋がるビジネスモデルの設計等を進めていきます。

4)補助金申請サポート事業

補助金申請サポート事業については、前述した3つの事業に付随する補助金の申請サポートを行います。既に徳島大正銀行で行っている補助金申請サポートを進化させ、GX関連の補助金申請にも力を注ぎます。

取締役 GX事業部担当役員 三木さん

―とくぎんトモニリンクアップの「強み」を教えてください

銀行は、銀行法によって行うことができる事業範囲が決まっています。しかし、近年は銀行法や関連規則などの改正によって規制緩和が進み、いわゆる「銀行業高度化等会社」として取り組むことができる事業の範囲が広がっています。

人口減少に歯止めをかけたり、県産品を広めていったりする上で、銀行本体で認められている事業だけでは限界があります。そこで、銀行業高度化等会社を設立し、私たちも事業主体となって、リスクを取りながら活動することにしました。

他の金融機関も銀行業高度化等会社を設立していますが、そうした事例も研究しました。先行する銀行業高度化等会社は、発電事業や地域商社など単独の事業を展開するケースが多いです。しかし、私たちは「GX、一次産業、まちづくり、補助金」を柱にして、多面的な事業展開を進めていきます。これらの事業の親和性を高め、相乗効果を生み出していきたいと考えています。

GX事業部 部長 岸さん

―設立日に小松島市と連携協定を結ばれましたね

2025年2月4日の設立と同時に、徳島県小松島市、サーキュレーション、イノベーションパートナーズ、徳島大正銀行、そしてとくぎんトモニリンクアップで「『地域経済の好循環に向けた共創推進』を目的とした連携協定」を締結しました。関係者で連携を密にしながら、小松島市の地域産業の振興、産業を支える担い手及び事業者等の創出・育成を推進していきます。

設立日に締結した連携協定ということで、メンバーの思い入れも大きいです。連携協定の参画者が小松島市の解決したい課題を理解し、各団体の有する環境や資源、特徴を活かしながら、新しい施策を共創していきたいと思っております。

事業サポート部 部長 補助金・助成金コンサルタント 河野さん

―小松島市のような連携は今後も増えていきそうですか?

はい。まずは徳島県内を中心に広げていきたいと考えています。

自治体によって抱えている課題は違いますので、プロダクトアウトではなく、マーケットインで、自治体が求める役務を提供できるようにします。もちろん、当社単独でのサポートには限界がありますから、連携先も増やしていきます。

地域に根差した銀行の一員である私たちが、地域の課題を解決するためのハブ機能・コーディネート機能を果たす。これが、とくぎんトモニリンクアップの真骨頂です。

事業サポート部 補助金・助成金担当 太皷地さん

―とくぎんトモニリンクアップが行うサポートのイメージを教えてください

例えばGX事業については、まずは徳島県内を中心に、中小企業が脱炭素経営を行うためのサポートをします。GXコンサルティングを行う会社は数多くありますが、私たちの強みは、徳島大正銀行の情報力・機動力を活かした豊富なネットワークにあります。様々な連携先と協力することで、「ワンストップ」サポートが可能になります。例えば、温室効果ガスの排出量の可視化から削減計画の策定までのサポートはもちろんですが、工場建設を検討される先には、その分野の専門家をお引き合わせしたり、検討の場に私たちも立ち会ってアイデアを出したりすることができます。

補助金申請サポート事業についても同様です。常時30件程度の申請をご支援しておりますが、先ほどの例でいうと、工場建設を検討される先に対して、申請可能な補助金をご提案したり、実際にその申請サポートをしたりもします。現在は経済産業省管轄の補助金が中心ですが、今後は環境省管轄の補助金にもサポート範囲を広げていきます。

事業サポート部 森長さん

―とくぎんトモニリンクアップの今後の展望をお聞かせください

まずは足場固めをして、安定的に事業を展開できるようにしていきます。

そして、とくぎんトモニリンクアップが活動することでご縁が広がり、結果として徳島大正銀行のお取引先が増えれば、私たちにとってもとてもうれしいことです。徳島大正銀行には古い歴史を誇る「とくぎんサクセスクラブ」もありますので、こちらからも様々なサービスをご提供できたらよいと思います。

とくぎんトモニリンクアップの一つ一つの活動は「点」ですが、それを有機的に結びつけて「面」とし、大きな渦を生み出していきます。

今後も、とくぎんトモニリンクアップの情報を、「とくさくnavi」を通じて発信していきたいと思っていますので、ご期待ください。

(聞き手 日本情報マート 代表取締役 松田泰敏)

ts20250408