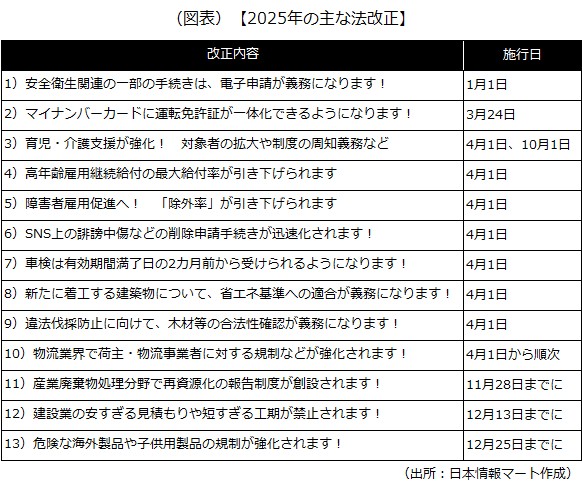

1 「ディベート」を取り入れて人を動かす力を身に付ける

皆さんは本格的なディベートをしたことがありますか?

ディベートで社員の議論・討論技術、論理的思考力などを鍛えることができるので、これを社員教育に取り入れる企業があります。ビジネスでは自身の意見を主張し、「意見を戦わせる」ことも必要ですから、それができる社員を育てましょう!

この記事では、ディベートの進め方や留意点を解説します。ディベートを繰り返すことで得られる論理的思考力や、物事を客観的に把握する能力は、社内外での打ち合わせや商談などでも、良い結果をもたらしてくれるはずです。

2 ディベートの進め方

ディベート活動の普及・促進を目的に活動している日本ディベート協会では、

1つの論題について肯定側・否定側に分かれた上で、第三者であるジャッジに理解してもらえるよう、論理的な議論をすることを「教育ディベート(アカデミックディベート)」

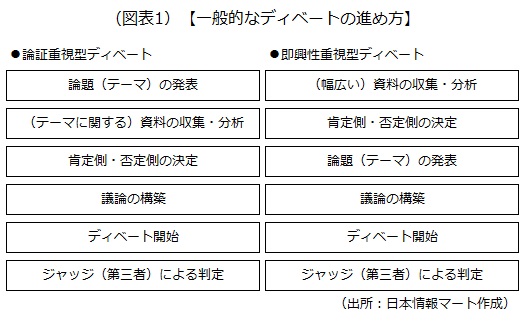

と呼んでいます。そして、この教育ディベートは、大きく2つの形式に分けられます。

- 論証重視型ディベート(ポリシーディベート):論題が数週間から数カ月など、時間的な余裕を持って与えられ、入念に準備する期間がある

- 即興性重視型ディベート(パーラメンタリーディベート):論題が数十分前に与えられ、事前に準備する期間があまりない。即興性を重視したディベート

それぞれについて、一般的な進め方は次の通りです。

ディベートの構成員は、討論者(以下「ディベーター」)・司会・タイムキーパー・点数集計係・ジャッジです。一般的には次の人数構成で行われます。

- ディベーター(肯定側グループ):2~5人程度

- ディベーター(否定側グループ):2~5人程度

- 司会:1人

- タイムキーパー:1人

- 点数集計係:1~2人

- ジャッジ:奇数人数もしくは会場にいる残り全員

3 進行上の留意点

1)論題のタイプ

論題を設定します。ディベートにおける論題には次のようなものがあります。

- 政策論題:国会で行われているような政策に関する論題。「国防費をGDP比でもっと高めるべき」など。ビジネスでは「わが社は朝礼を導入すべき」など

- 推定論題:是非や真偽を問う議論。「子どもにスマートフォンは必要か」など。ビジネスでは「わが社は、中途採用よりも新卒採用に注力すべきか」など

- 価値論題:価値観に関する論題。「地方暮らしのほうが都会暮らしよりも良い」など。ビジネスでは「テレワークと出社、どちらが良いか」など

論証重視型ディベートは、参加者が事前に資料の収集・分析を行う時間があるため、政策論題や推定論題に向いています。一方、即興性重視型ディベートは即興性が求められるため、個人的な価値観を議論する価値論題が取り上げられる傾向にあります。

2)論題の要件

論題は、肯定側と否定側に議論が分かれるテーマでなければなりません。また、既に決まっていることや、自明のことはテーマとして不適切です。

3)資料の収集・分析

ディベートでは肯定側・否定側がランダムに決められるため、論題の内容などを理解した上で、肯定側・否定側、双方の視点から議論を構築できるよう資料の収集・分析をします。

また、論証重視型ディベートと即興性重視型ディベートでは、資料の収集・分析に必要なアプローチが異なります。論証重視型ディベートでは事前に論題が発表されるため、資料の収集・分析の対象を絞ることができます。一方で、即興性重視型ディベートでは論題が直前に発表されるため、さまざまな論題に対応できるように、幅広い分野での資料の収集・分析が必要です。

4)議論の構築

議論の構築の方向性は、政策論題と推定論題、価値論題で異なります。政策論題では「その政策を導入すべきか」という観点であるのに対し、推定論題は「その考えが妥当であるか」という是非や真偽、価値論題では、それぞれの異なる観点から、ジャッジを説得しなければなりません。よって、推定論題、価値論題のほうが、政策論題よりも難易度が高くなります。

1.政策論題における議論の構築方法

政策論題における肯定側・否定側の議論の構築方法は次の通りです。

- 肯定側:問題を明確にし、論題の政策を採択することで解決されることを立証

- 否定側:論題の政策を採択しても問題は解決されず、むしろ新たな問題が発生することを立証

2.推定論題における議論の構築方法

「これが正解である」という論拠を示すのが難しいものの、論理的に考えてあり得るのではないか、あり得ないのではないかという仮説を立てて、それを裏付けるものを立証します。

3.価値論題における議論の構築方法

価値論題では、肯定側と否定側の立場を比較しながら、それぞれ自分の立場から見たメリットを示すことが重要です。

5)ディベーターの肯定側・否定側の振り分け

ディベーターの肯定側・否定側の振り分けは、ディベート直前にじゃんけんやくじ引きなどでランダムに決めます。そのため、ディベーターは資料の収集・分析など準備の段階から、肯定側・否定側双方の立場で考えなければなりません。

6)ディベートの進行ルール

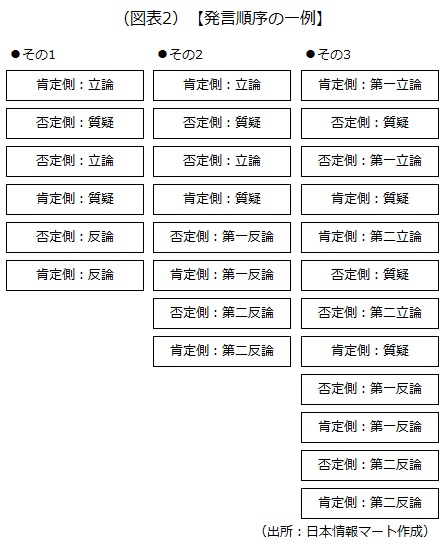

ディベートには、発言時間・順序などのルールがあります。一般的には「立論」や「反論」などのステージがあり、それぞれ順序や時間が定められています。発言時間は任意に決定できますが、

- 「立論」や「反論」の時間は3~6分程度

- 「質疑」は2~3分程度

- それぞれの発言の前に設けられる「準備時間」は1~2分程度

というケースが多いようです。

最後にジャッジが、より説得力のある議論を展開した側に「勝利」の判定の投票をします。ジャッジは、それぞれの側の時間配分・チームワーク・発表態度・議論内容の水準などを採点基準にして勝敗を判断します。ジャッジからその判定をするに至った理由や建設的なアドバイスなどを受けることにより、ディベート能力の向上を図ることができます。

参考として、発言順序の一例を紹介します。ただし、即興性重視型ディベートの場合、立論・質疑・反論が1つのスピーチ内で、各ディベーターによって行われるのが一般的です。なお、図表にある「立論」「反論」の意味は次の通りです。

- 立論:論点となる議論を新たに示すこと

- 反論:相手の立論に反論することで、この段階で新たな立論はできない

4 ディベートで鍛えられる能力

1)論理的思考力

ディベートの目的は、自らの主張をジャッジに納得してもらうことです。そのためには、論理的に主張する必要があるので、自分の意見が成立する理由を論拠や事実に基づいて立証する訓練の中で、論理的思考力が養われます。

また、ディベートでは相手の議論や質疑に対して、限られた時間の中で考えて対応するため、矛盾を見つける力や、素早く考える力も鍛えられます。

2)多角的・客観的視点

ディベーターの肯定側・否定側の振り分けはランダムに決定されるため、肯定側・否定側双方の立場から考える訓練になります。これにより物事を固定観念や個人的な感情に流されずに、多角的・客観的な視点から見ることができるようになります。ビジネスシーンでの意思決定においても、メリット・デメリットの両面を考える習慣を身に付けることができます。

3)コミュニケーション能力

自らの主張をジャッジに理解してもらい、納得させるには、アイコンタクトやジェスチャー、声のトーンなども重要です。また、ディベートでは質疑や反論を効果的に行うために、相手側の主張を真剣に聞く力も求められます。

4)情報収集力・整理力

ディベートをするには新聞・書籍・インターネットなどから情報を収集し、整理して主張を組み立てる必要があります。このプロセスの中で、情報の収集力と整理力が身に付きます。また、短い時間で効率的かつ的確に意見を主張しなければならないので、思考・表現の整理力も養われるでしょう。

以上(2025年4月更新)

pj00326

画像:Nuthawut-Adobe Stock