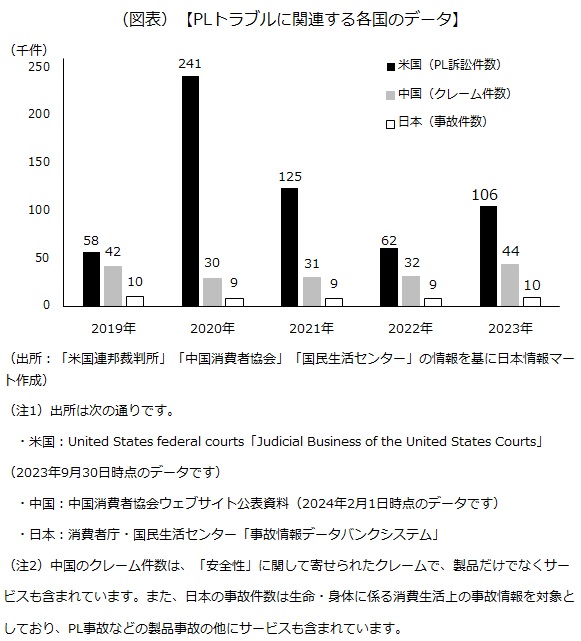

1 費用負担を抑えてリスキリングのハードルを下げる

DX時代の学び直しとして「リスキリング」が注目されていますが、

学びたい気持ちはあるものの、物価高などで費用負担がきつい

という人もいます。社員の向上心には応えてあげたいので会社が補助するのもよいですが、加えて「教育訓練給付金」の利用を勧めてみましょう。

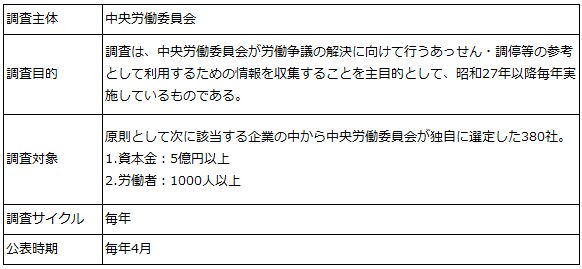

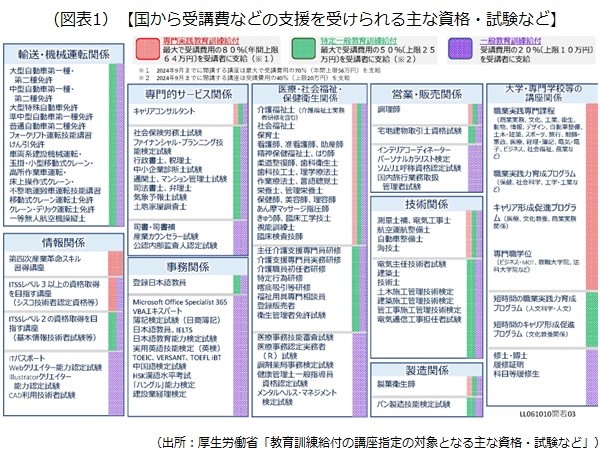

教育訓練給付金とは、厚生労働大臣の指定する講座(指定講座)を受講・修了した場合、その入学料や受講料の一部が国から支給されるという雇用保険給付の1つ

で、次のような講座などがあります(給付の内容については第2章から第4章で解説)。

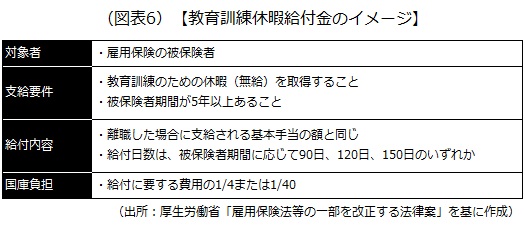

また、2025年10月1日からは教育訓練給付金とは別に「教育訓練休暇給付金」が新設されます。

教育訓練休暇給付金とは、在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるために支給されるという雇用保険給付の1つ

です(給付の内容については第5章で解説)。

教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金、この2つを使いこなすことで、社員の金銭的負担を軽減しながら、リスキリングを図れるかもしれません。

2 教育訓練給付金は3種類、対象は雇用保険の被保険者

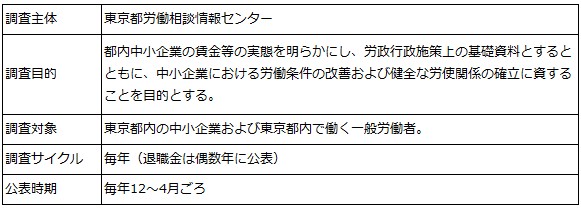

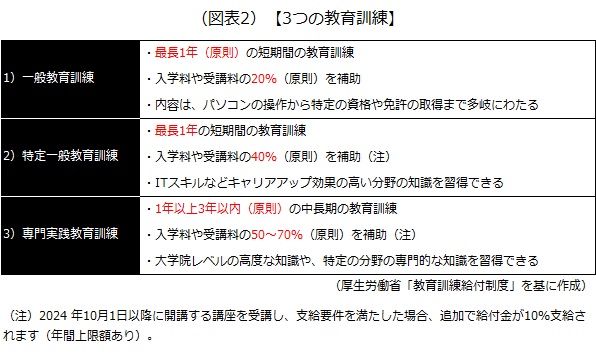

教育訓練給付金は、社員が「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」のいずれかを指定講座を受講(通学、通信教育、eラーニング)することで支給されます。

いずれも、社員が指定講座を運営する学校に受講を申し込み、その講座を受講・修了することで、入学料や受講料に一定率を掛けた金額が本人に支給される仕組みです(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練は、受講前にキャリアコンサルティングなどを受ける必要があります)。

教育訓練給付金をもらうためには、社員が指定講座の受講開始日時点で

雇用保険の被保険者(短期雇用や日雇いを除く)

であって、さらに指定講座ごとに決められた被保険者期間を満たしている必要があります(過去に被保険者であった者も一定の要件を満たせば対象になりますが、ここでは割愛します)。

以降では、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練それぞれについて、指定講座の種類や教育訓練給付金の支給要件を見ていきます。

3 一般教育訓練の教育訓練給付金

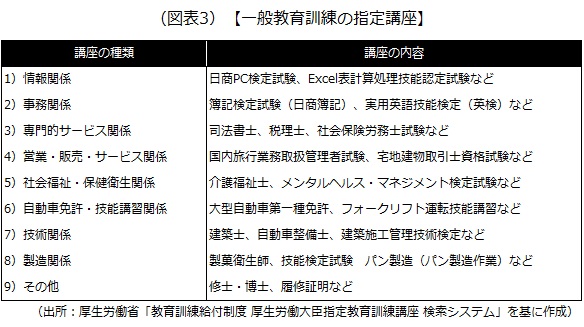

1)指定講座

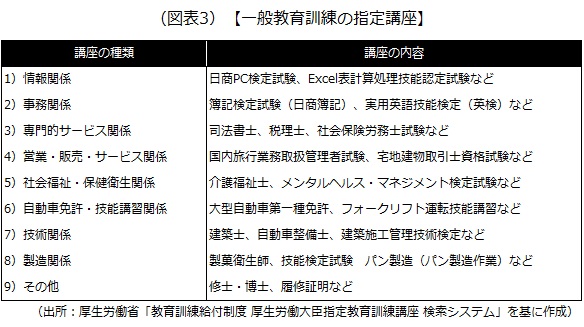

一般教育訓練は、最長1年(原則)の短期間の教育訓練です。指定講座は9種類あり、内容はパソコンの操作から特定の資格や免許の取得まで多岐にわたります。

なお、指定講座のカリキュラムは学校によって異なるので、詳細はこちらの検索システムをご確認ください(特定一般教育訓練、専門実践教育訓練についても同じ)。

■厚生労働省「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」■

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

2)教育訓練給付金の内容

1.支給要件

1回目と2回目以降とで支給要件が異なります。

- 1回目:受講開始日時点で被保険者期間が1年以上あること

- 2回目以降:受講開始日時点で被保険者期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から当該受講開始日前までに、3年以上経過していること

2.支給額

入学料や受講料、キャリアコンサルティングの

費用の20%(上限は1回当たり10万円)が支給

されます。ただし、20%に相当する額が4000円以下の場合、教育訓練給付金は支給されません。

キャリアコンサルティングとは、民間のコンサルタンティング会社などが実施する、職業選択や能力開発に関する相談サービスのこと

で、教育訓練給付金の対象となるのは、受講開始日前1年以内のもの(2万円まで)だけです。

3.申請手続き

社員は受講修了日の翌日から1カ月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」と添付書類を、社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

添付書類の詳細は、こちらをご確認ください。

■厚生労働省「一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」■

https://www.mhlw.go.jp/content/001310416.pdf

4 特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金

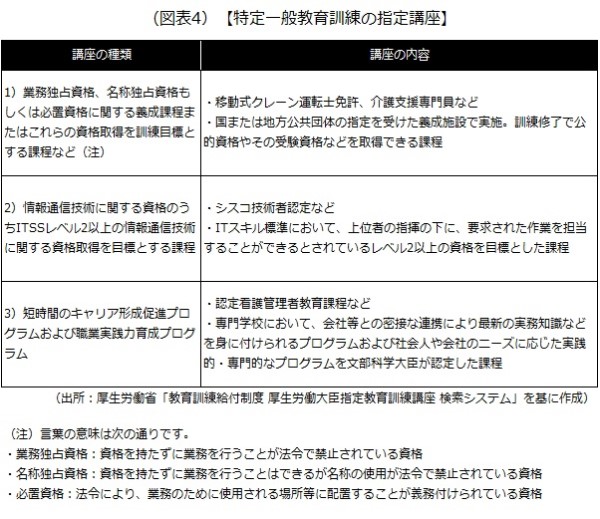

1)指定講座

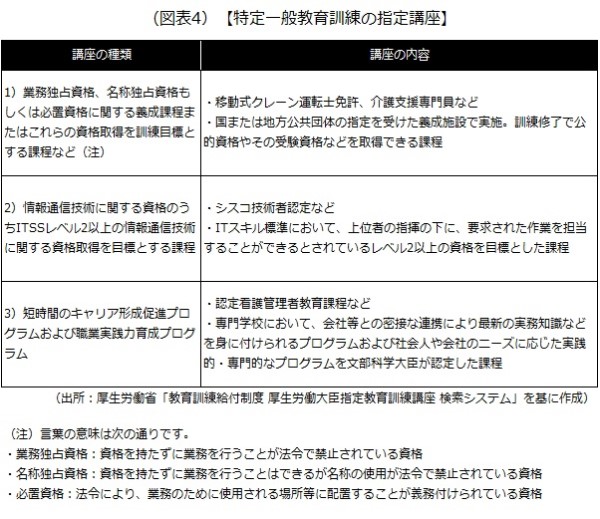

特定一般教育訓練は、最長1年の短期間の教育訓練です。指定講座は3種類あり、ITスキルなどキャリアアップ効果の高い分野の知識を習得できます。

2)教育訓練給付金の内容

1.支給要件

1回目と2回目以降とで支給要件が異なります。

- 1回目:受講開始日時点で被保険者期間が1年以上あること

- 2回目以降:受講開始日時点で被保険者期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から当該受講開始日前までに、3年以上経過していること

2.支給額

入学料、受講料の40%(上限は1回当たり20万円)が支給されます。ただし、教育訓練経費の40%に相当する額が4000円以下の場合、教育訓練給付金は支給されません。

なお、2024年10月1日からは、

指定講座に関連する資格等を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の50%(上限は1回当たり25万円)が支給

されるようになっています(2024年10月1日以降に受講を開始した場合に限る)。

3.申請手続き

まず、社員は受講開始日の2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受講します。

訓練前キャリアコンサルティングとは、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成するためのコンサルティング

です。

また、社員は同じく受講開始日の2週間前までに、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブ・カード、添付書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

さらに、受講が修了したときは、受講修了日の翌日から1カ月以内に、「教育訓練給付金支給申請書」と添付書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

なお、2024年10月1日以降の追加支給要件に該当した場合、雇用された日(被保険者として雇用されている場合は、資格取得等をした日)(注)の翌日から1カ月以内に所定の書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

添付書類の詳細は、こちらをご確認下さい。

■厚生労働省「特定一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」■

https://www.mhlw.go.jp/content/001310414.pdf

(注)業務独占資格などで、試験合格後に名簿登録や免許取得などが必要である資格に関しては、名簿登録日や免許取得日を基準として考えます(届け出書類に登録証や免許証の添付が必要なため)。

5 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金

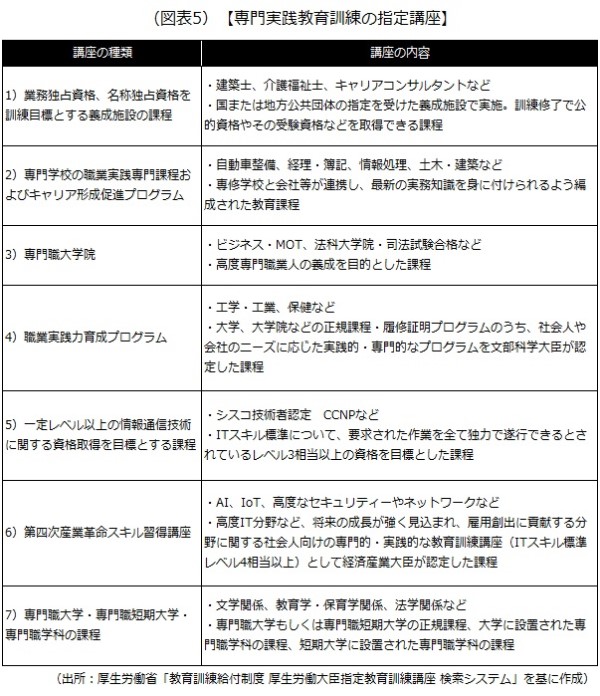

1)指定講座

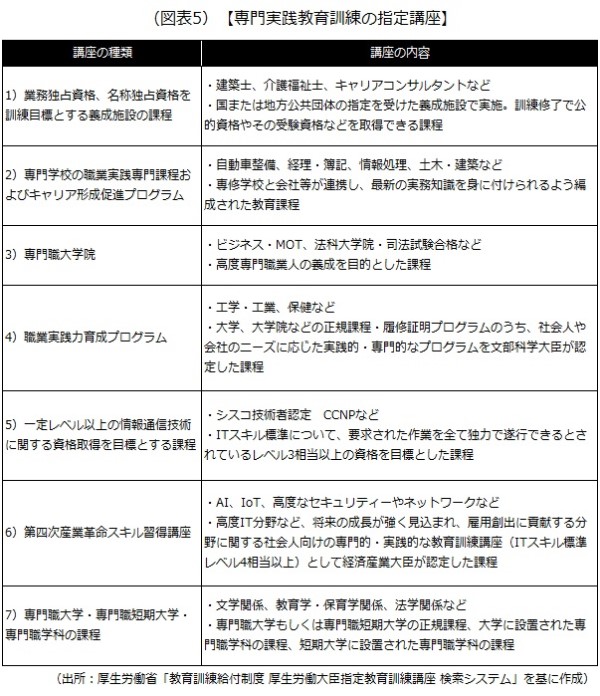

専門実践教育訓練は、1年以上3年以内(原則)の中長期の教育訓練です。指定講座は7種類あり、大学院レベルの高度な知識や、特定の分野の専門的な知識を習得できます。

2)教育訓練給付金の内容

1.支給要件

1回目と2回目以降とで支給要件が異なります。

- 1回目:受講開始日時点で被保険者期間が2年以上あること

- 2回目以降:受講開始日時点で被保険者期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から当該受講開始日前までに、3年以上経過していること

2.支給額

入学料、受講料の50%(上限は年間40万円)が支給されます。指定講座に関連する資格等を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、前述の50%に加えて追加で教育訓練経費が20%(合計70%。上限は年間56万円まで)支給されます。ただし、50%(70%)に相当する額が4000円以下の場合、教育訓練給付金は支給されません。

なお、2024年10月1日からは、

教育訓練経費の70%が支給される要件(上記)を満たした上で、さらに賃金が受講開始前の賃金(注)と比較して5%以上上昇した場合、追加で10%が加算され、最終的には教育訓練経費の80%(上限は年間64万円)が支給

されるようになっています(2024年10月1日以降に受講を開始した場合に限る)。

(注)受講開始前の賃金については、社員自身が旧事業主に証明を依頼します。なお、離職票で証明を省略できる場合もあります。

3.申請手続き

特定一般教育訓練と同じく、まず社員は受講開始日の2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受講しなければなりません。

また、社員は受講開始日の2週間前までに、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブ・カード、添付書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

さらに、受講開始後は、支給単位期間(受講開始日から6カ月ごと)末日の翌日から1カ月以内に、「教育訓練給付金支給申請書(教育訓練実施者が配布)」と添付書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

なお、受講が修了したときは受講修了日の翌日から1カ月以内に、受講修了後、講座に係る資格等を取得して追加給付を受けるときは、雇用された日(被保険者として雇用されている場合は、資格取得等をした日)(注)の翌日から1カ月以内に、同じ手続きを行います。

また、2024年10月1日以降の追加支給要件に該当した場合、雇用された日(被保険者として雇用されている場合は、資格取得等をした日)(注)の翌日から6カ月を経過した日から起算し、6カ月以内に所定の書類を社員の住所地を管轄するハローワークに届け出ます。

添付書類の詳細は、こちらをご確認下さい。

■厚生労働省「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」■

https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf

(注)業務独占資格などで、試験合格後に名簿登録や免許取得などが必要である資格に関しては、名簿登録日や免許取得日を基準として考えます(届け出書類に登録証や免許証の添付が必要なため)。

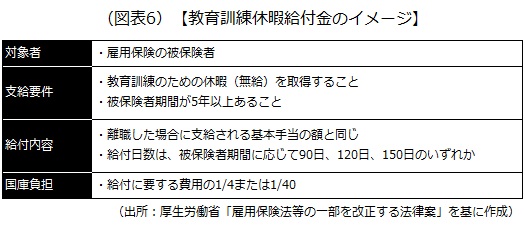

6 教育訓練休暇給付金(2025年10月1日新設)

教育訓練休暇給付金は、2025年10月1日に新設される雇用保険給付です。前述した通り、在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるために支給されます。まだ詳細が定まっていない部分もありますが、制度のイメージは次の通りです。

給付内容の欄の「基本手当」とは、雇用保険の被保険者が失業したときに、再就職までの生活を補助するための給付で、支給額については次のようなルールになっています。

教育訓練のための休暇はいわゆる「特別休暇」に当たり、会社が就業規則等で独自に定めます。ただし、教育訓練休暇給付金が支給されるのは、

休暇中の賃金が「無給」の場合に限られる

ので、定めをする際は注意が必要です。

以上(2025年3月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00340

画像:pexels