書いてあること

- 主な読者:初めて取引先を訪問したり、会食に参加したりすることになった新入社員

- 課題:「偉い人の席」はどこか、「自分が座るべき席」はどこかが分からない

- 解決策:入口から遠い席、居心地がよい席が「上座」。後は相手の意向を尊重する

おいおい、取引先と商談した後に軽く会食をするなんて聞いてないよ。先輩も人が悪い。事前に教えてくれればいいのに。今日はノンアルコールだから無礼講ってわけにもいかないし。あぁ~、あと「セキジ」っていうのだっけ? どこに座ればよいのか全く分からない。会食は中華料理で円卓らしいけど、円いテーブルに上座なんてあるのかな……。

1 席次とは、親族が集まった際に席順を決める「あれ」です

冠婚葬祭などで親族が集まると、誰がどこに座るかを決めるのに時間がかかることがあります。もし、皆さんにそんな経験があったら、ちょっと思い出してみてください。通常、偉い人が座る「上座」は、出入口とは反対の奥の席です。となると、その席にはおじいさんや、おばあさんが座ることになります。これは押さえておくべきマナーです。

でも、決してこれにはこだわりませんよね。例えば、おじいさんや、おばあさんが皆と話しやすいようにとテーブルの中央に座ってもらったり、「奥は冷暖房が利きすぎるから」と出入口の近くに座ってもらったりすることはありませんか?

これが席次の全てです。つまり、

基本はしっかり覚え、現場では臨機応変に相手の意向やシーンに対応する

ということです。

今どきは、相手も「上座に座らせてもらえないなんて失礼だ!」と立腹することはほとんどないと思いますが、逆にこんな時代だからこそ基本はきちんと押さえておきましょう。

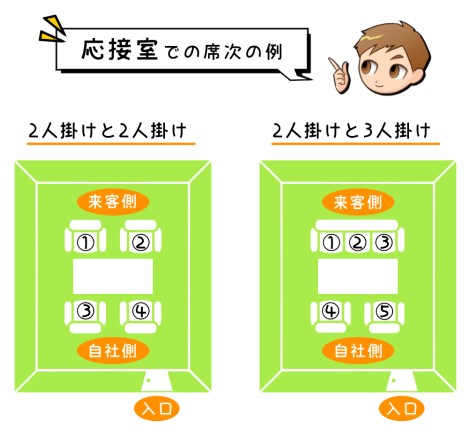

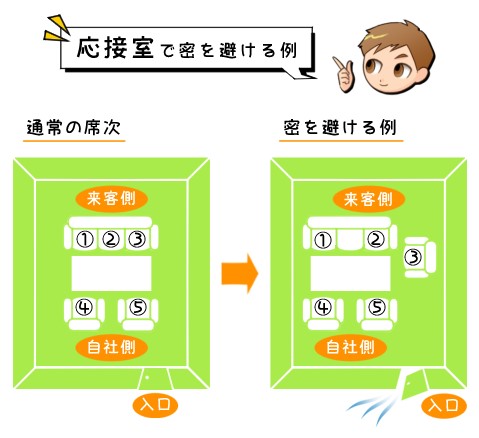

2 応接室での席次

応接室の上座は、「入口から遠い席」「正面に絵が見える席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座以外の席からきれいな景色が見える」「上座は空調が利きすぎる」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

また、コロナ対策の観点から、密を避ける座り方をする場合もあります。この辺りも臨機応変に対応すれば大丈夫です。

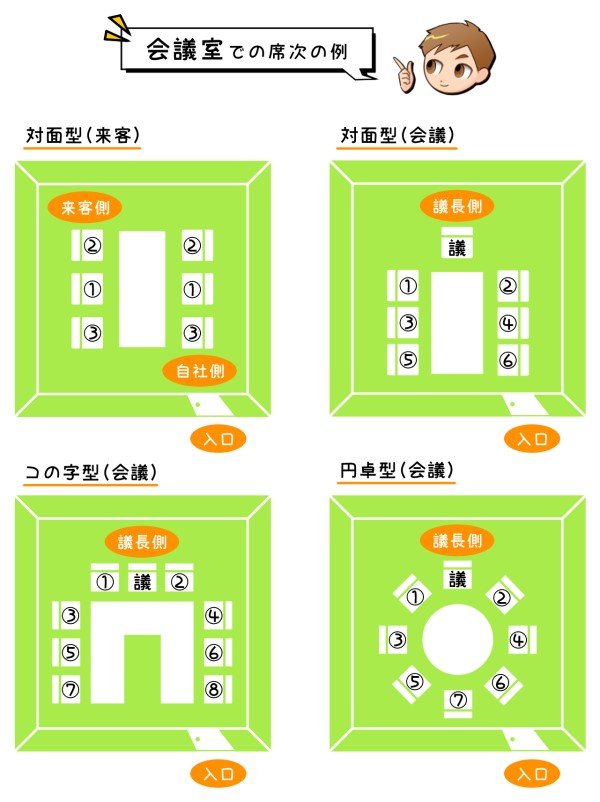

3 会議室での席次

会議室の上座は、「入口から遠い席」「対面の3人掛けでは中央の席」「会議ではテーブルの形状に関係なく、議長が一番奥」「議長の隣で入口から遠い席が1番目」です。中華料理などで利用する円卓でも考え方は同じです。

臨機応変ポイントは、例えば、「上座の近くにプロジェクターやホワイトボードがあって窮屈」「上座からは全体が見渡しにくい」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しつつ、上座以外の席を勧めてみましょう。

4 自動車での席次

自動車の上座は、「『相手の役職者が運転する場合』は助手席」「『タクシーの場合』は運転席の後ろ」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「相手の役職者が運転に集中したいと言っている」「タクシーからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

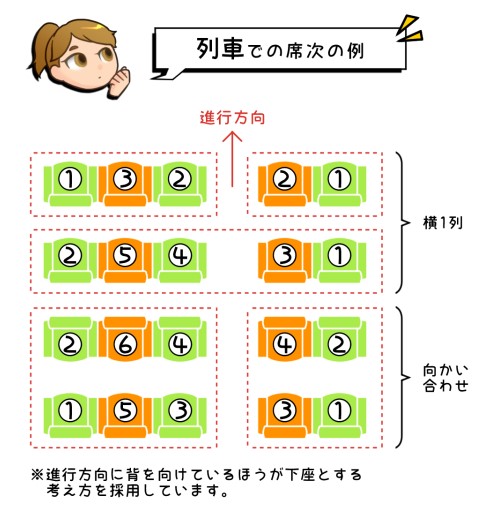

5 列車での席次

列車の上座は、「窓側の席」「向かい合わせの場合、進行方向を向く席」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「通路に出やすいから通路側がよいと言っている」「左右の人と話をするために中央がよいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

6 エレベーターでの立ち位置

エレベーターにおける上位者の立ち位置は、「左奥」です。

臨機応変ポイントは、例えば、「エレベーターからすぐに降りたいと言っている」などのケースです。こうした場合は、相手の意向を尊重しましょう。

なお、エレベーターの乗り降りの基本は、「上位者は最後に乗り込み、最初に降りる」です。新入社員は最初に乗り込み、操作盤の前に立つのですが、このルールを知らない人は、新入社員が先に乗り込むことを「失礼だ」と勘違いするので、念のため「お先に失礼します」などと断ってから乗り込むとよいでしょう。

以上(2024年12月更新)

pj00506

画像:Mariko Mitsuda