書いてあること

- 主な読者:「マーケティング」を意識できる組織を作りたい経営者

- 課題:マーケティングの概念は幅広く、どこから学べばよいのか分からない

- 解決策:マーケティングの基本として「マーケティング・ミックス」を学ぶ

1 マーケティングは「売るための取り組み」

マーケティングについては多くの専門家や団体が定義していますが、まとめるならば、

製品やサービスを販売するための一連の取り組み

といえます。そして、その具体的な取り組みがデジタル化の進展やコロナ禍などによって変化しているのです。

一方、マーケティングの重要性は認識しつつも、その専門的な知識がないため、過去と同じ手法の営業を続けている企業が少なくありません。どこまでマーケティングに集中するかは経営者の考え次第ですが、基本は押さえておきたいものです。この記事では、マーケティングの基本を紹介します。

2 マーケティングの基本構造

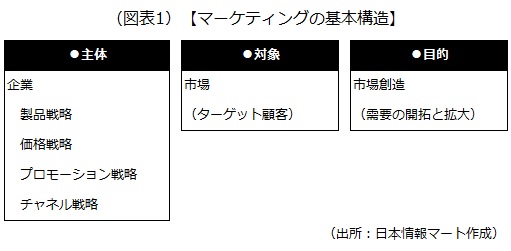

1)「主体」「対象」「目的」を明確にする

マーケティングには、外部の多様な対象に対して行われる活動が含まれます。マーケティングを「主体」「対象」「目的」の3つに分けた基本構造は次の通りです。

マーケティングの主体である「企業」は、「市場創造(需要の開拓と拡大)」を実現するために、主要な対象となる「市場(ターゲット顧客)」に、さまざまな形で働き掛けます。

企業が市場にアプローチする際に、企業自身がコントロールできる要素として、「製品」「価格」「プロモーション」「流通チャネル」があります。これらの要素を「マーケティング・ミックス」(以下「MM」)と呼び、これらを組み合わせながら狙った市場にアプローチします。

2)自社内の他の活動と一体化させるための3つの適合性

マーケティングは、企業理念や企業目標を実現するための活動である必要があり、マーケティングは他の企業活動と一体的なものでなければなりません。次の3つの適合性を確保しながら、活動を行うことが重要です。

- MM間の適合性

- マーケティングの対象とMMの適合性

- マーケティングと他の企業活動との適合性

3 市場(ターゲット顧客)の決定

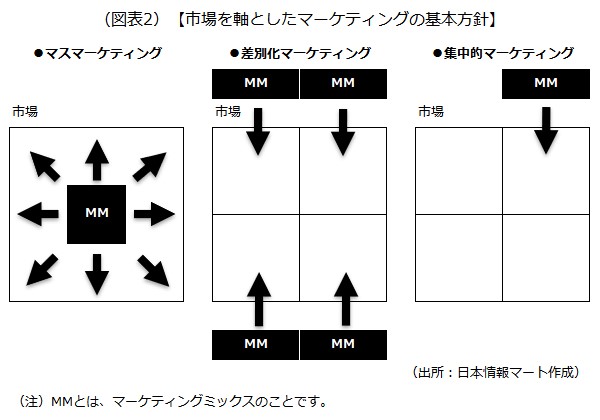

1)3つの基本方針で市場(ターゲット顧客)を開拓する

マーケティングの目的である「市場創造(需要の開拓と拡大)」を実現するため、市場細分化基準を用いて市場調査を行い、対象となる市場を決定します。市場の特徴ごとに、次の3つの基本方針で参入します。

1.マスマーケティング

ターゲット顧客や市場を特に指定せず、単一のMM(「製品」「価格」「プロモーション」「流通チャネル」を組み合わせたもの)で対応します。大量生産・大量消費を狙った製品やサービスを市場に投入する際などに使われます。大量生産や流通網の統一などでコストを抑え、市場で大きなシェアをつかむ際に取られる手法ですが、予算がかかるため、大企業向けの戦略といえます。

2.差別化マーケティング

画一的な手法のマスマーケティングに対し、差別化マーケティングは、市場を細分化し、その市場に最適なMMを提供することで、他社との差別化を図るものです。細分化した市場のニーズに合致した製品やサービスを提供することができれば、マスマーケティングとの激しい価格競争にも巻き込まれずに済みます。一方で、細分化した市場ごとに製品を作り、マーケティング手法も変えていかなければならないため、それをカバーできる経営資源が必要です。

3.集中的マーケティング

差別化マーケティングと同様に、1つのターゲット顧客層や地域市場などに経営資源を集中させる取り組みです。ターゲット顧客を絞り込むことで、他社よりも効率的に活動できる一方、ターゲット顧客を慎重に選ぶ必要があります。また、市場そのものが縮小・消滅するリスクも念頭に置かなければなりません。

2)市場細分化基準

差別化マーケティングや集中的マーケティングでは、市場細分化基準によって市場を分類します。市場細分化基準には、「デモグラフィック変数(人口動態的変数)」「サイコグラフィック変数(心理的変数)」があります。

デモグラフィック変数には、年齢、性別、学歴、職業、所得水準などの変数があります。しかし、市場の成熟化やそれに伴う消費の多様化などによって、同じ年齢層でもニーズが異なるなど、これのみで市場を細分化するのは困難になりつつあります。

こうしたデモグラフィック変数の問題点をカバーするものが、サイコグラフィック変数です。サイコグラフィック変数には、ライフスタイル、パーソナリティー、価値基準、購買動機などがあり、顧客のニーズを明確にすることができます。

4 マーケティング・ミックス(MM)で市場にアプローチする

MMは、先に紹介したそれぞれの市場(ターゲット顧客)に実際にアプローチするときの取り組みです。代表的な例として「4P」があります。これは、以下の「製品(Product)」「価格(Price)」「プロモーション(Promotion)」「流通チャネル(Place)」の4つの観点から、具体的な取り組みを組み合わせます。

1)製品(Product)

ターゲット顧客に提供する製品を検討します。製品そのものだけではなく、顧客にどういった利益(価値)を与えるかという視点からも検討します。具体的には、コンセプト、開発・製造方法、仕入れ方法、品質保証、アフターサービス、ブランドなどです。

2)価格(Price)

製品の販売価格を検討します。顧客に「製品には価格以上の価値がある」と思ってもらうことが重要です。なお、価格を下げるのは簡単ですが、価格は収益に直接的な影響を与えるので、安易な低価格販売は避けなければなりません。

3)プロモーション(Promotion)

販売促進やブランドの構築・維持のために、広告や販売促進方法などを検討します。プロモーションの手法には、テレビ・ラジオ・新聞などがあります。製品にもよりますが、動画を使ったインターネット広告も効果的です。

4)流通チャネル(Place)

製品の販売場所などを検討します。例えば、卸売業者を経由するか否か、または顧客に直接販売するか否かを考えます。小売店で販売する際にも、店舗をGMS(総合スーパー)のような大型店にするのか、小型の専門店にするのかなどを検討します。

以上(2022年8月)

pj70004

画像:unsplash