1 「プレゼンの達人」は「ビジネスの達人」

2 (ポイント1)ストーリー~プレゼン全体の流れを整理する

3 (ポイント2)話す順番(構成)~3つの構成をマスターする

4 (ポイント3)振る舞い方~聞き手に好印象を与える

5 (ポイント4)場作り~聞き手を巻き込む

6 (おまけ)リモートでプレゼンをする際の注意点

1 「プレゼンの達人」は「ビジネスの達人」

プレゼンテーション(以下「プレゼン」)はビジネスシーンに欠かせないものです。また、正式な「プレゼン」の場でなくとも、オンライン会議やあいさつの際に、ちょっとした説明でプレゼン能力が求められることもあります。

どんな良い商品・サービスも、それが相手に伝わらなければビジネスにはなりませんから、そうした意味では、「プレゼンの達人」は「ビジネスの達人」ともいえるでしょう。

この記事では、慣れていない人もプレゼンの達人に近づける「プレゼンのコツ」として、次の4つのポイントを紹介します。

- ストーリー:プレゼン全体の流れを整理する

- 話す順番(構成):3つの構成(SDS、PREP、提核背補)をマスターする

- 振る舞い方:聞き手に好印象を与える

- 場作り:聞き手を巻き込む

2 (ポイント1)ストーリー~プレゼン全体の流れを整理する

ストーリーとは、いわばプレゼン全体の「流れ」のことです。「伝えたいこと」を明確にし、それを軸にして流れを整理しておくことで、限られた時間内でも効果的に自社商品・サービスの魅力を伝えることができます。

次の順番で少しずつストーリーをブラッシュアップしていくと、整理がしやすくなります。

- 頭の中でストーリーを整理

- 紙に簡単に流れを書いてみる

- 声に出して説明してみる

- 支離滅裂なところや、強引な展開のところを修正する

- 「1~4」を繰り返す

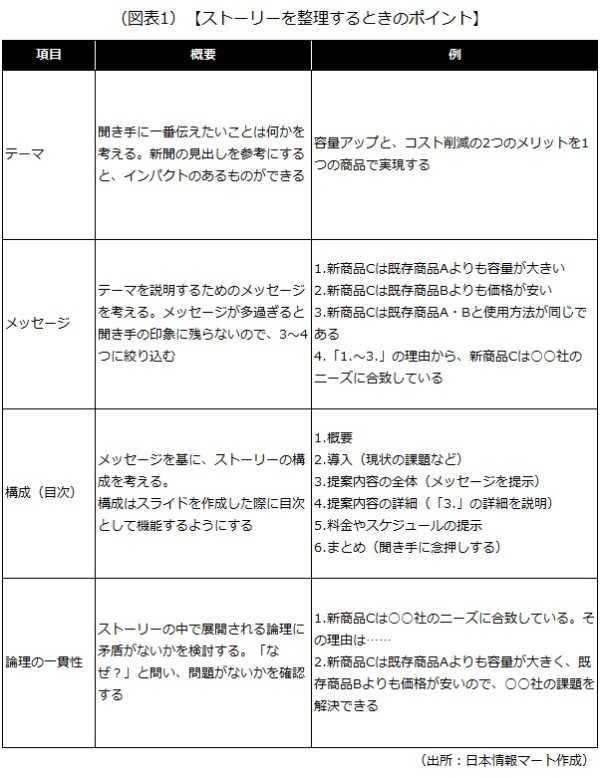

ストーリーを整理するときのポイントは、次の通りです。

このようなポイントを押さえてストーリーを作ると、伝えたいことを効果的かつ自然な流れで伝えられるプレゼンになります。

また、パワーポイントなどでスライドを作成してからプレゼンに臨む人も多いでしょう。慣れていない人はスライドに余白があることを恐れ、たくさんの情報を盛り込もうとしますが、これは間違いです。余白を恐れず、

「1枚のスライドに、伝えたいことは1つ」

を意識しましょう。スライドの中央にメッセージが1つだけだと、作り手としては「情報量が少ないかも……」と不安になってしまいそうですが、聞き手はむしろ「大切なポイントなのだな」と認識します。

3 (ポイント2)話す順番(構成)~3つの構成をマスターする

ここでは、プレゼンをするにあたり、聞き手に「効果的に伝える」ことができる3つの構成(SDS、PREP、提核背補)について紹介します。

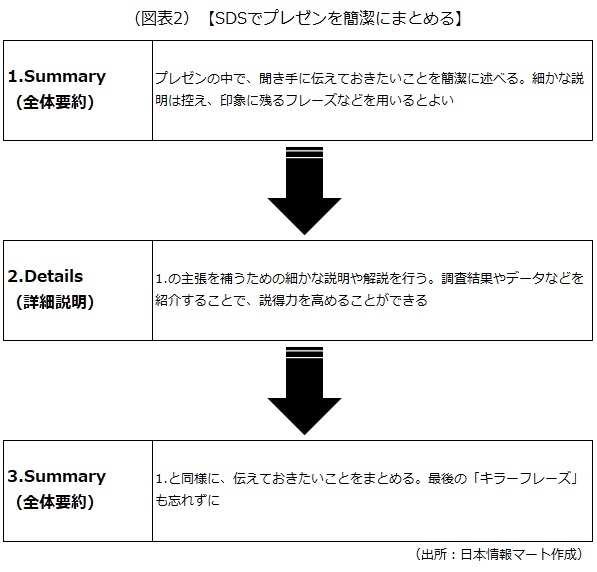

1)SDS

SDSは、

1.Summary(全体要約)→ 2.Details(詳細説明)→ 3.Summary(全体要約)

の流れでプレゼンを進める構成です。比較的短い時間内でのプレゼンに向いており、

要約をプレゼンの始めと終わりに置くことで、効果的に要点を伝える

ことができます。

また、「キラーフレーズ(相手に決断を促す決まり文句)」を用意しておくと、プレゼンを終える際、強い印象を与えることができます。

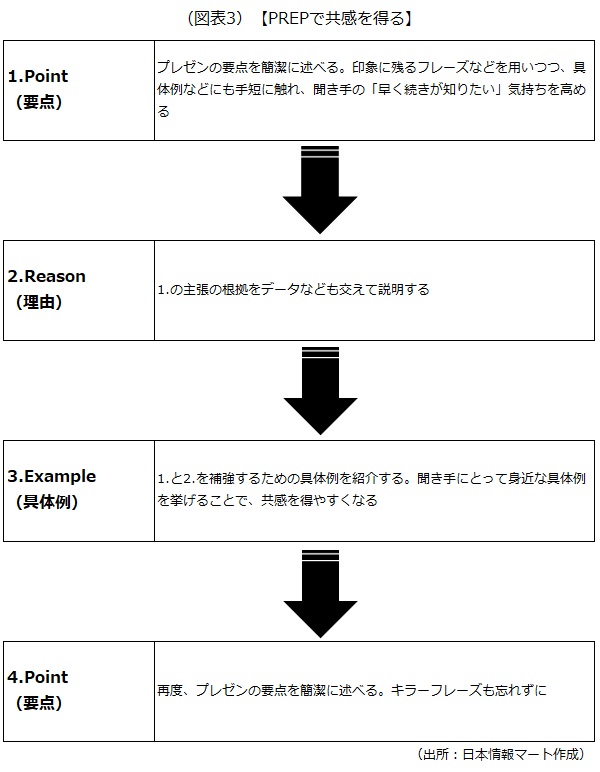

2)PREP

PREPは、

1.Point(要点) → 2.Reason(理由) → 3.Example(具体例) → 4.Point(要点)

の流れでプレゼンを進める構成です。要点(最も伝えたいこと)をプレゼンの始めと終わりに伝えるのはSDSと似ていますが、加えて

「3.Example(具体例)」を織り込むことで、聞き手の共感を得て、プレゼン内容を「自分ごと」として捉えてもらいやすくなる

という特徴があります。

とにかく簡潔にまとめるSDSとは対照的に、話の内容で共感を得ることがPREPの狙いの1つ。時間を比較的長く使えるときなどに使用すると、聞き手を引き付けやすくなります。

3)提核背補(てい・かく・はい・ほ)とは

提核背補は、

1.提案 → 2.核心 → 3.背景 → 4.補足

の流れでプレゼンを進める構成です。商談中に突然、「軽くサービスを説明してもらえますか?」と求められた際に、この「提核背補」を頭に入れてから臨むと、限られた時間の中でも相手を飽きさせずにプレゼンを行うことができます。具体的には、次のように内容を組み立てます。

- 提案:なぜ、相手があなたのプレゼンを聞いたほうがいいのかを明確に提案

- 核心:提案の核心として、最も大きいメリットやデメリットを説明

- 背景:提案をした社会的な背景を説明

- 補足:補足があれば説明。ないようであれば、「3.背景」で終わりでよい

提核背補は、話すときはもちろんですが、資料を作る際の構成としても活用できます。

4 (ポイント3)振る舞い方~聞き手に好印象を与える

ここでは、構成以外にプレゼンを成功させるためのコツをいくつか紹介します。

1)身ぶり手ぶりはオーバー気味に

話し手が聞き手に与える印象も、プレゼンの結果に大きく影響します。印象は、態度・身ぶり・手ぶり・姿勢・外見・表情・視線・声・服装などから判断されるため、特に次の点に注意しましょう。

- 熱意ある態度で接する

- ジェスチャーを効果的に使う

- 背筋を真っすぐに伸ばす

- 話の内容に表情を合わせる

- 話し掛けるほうへ顔を向ける

- 全員に目配りをし、特定の人ばかりに集中しない

- 大きな声でゆっくりと話す

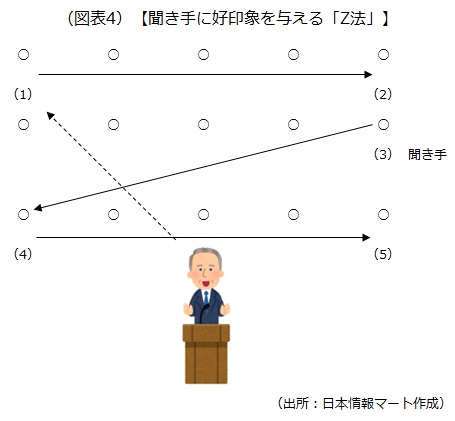

2)聞き手に好印象を与える「Z法」

数人相手のプレゼンであれば、日常的にこなしている方も多いでしょうが、例えばセミナーなどを開く場合、数十人単位の前でプレゼンする機会が設けられることもあります。

そんなとき、聞き手に好印象を与えることができるとされているのが「Z法」です。米国の大統領など、何千・何万人単位の前で話す人が取ることもある手法で、

視線と体の向きを会場の後方左側から、アルファベットのZを描くようにゆっくりと動かす

ことです。こうすると、聞き手は話し手のことを「全体を見ている人」「余裕がある人」と見てくれます。

ただし、やりすぎは厳禁。意識をしすぎると、かえって「落ち着きのない人」という印象を与えかねないので、注意してください。

3)自分の言葉で自然に話すのが吉

原稿を準備するのは大切ですが、それを読むだけでは「魅力的なプレゼン」とは言えません。重要なポイントをしっかりと覚え、それ以外はアドリブでも話せるように、内容をかみ砕き、頭の中に落とし込んでおきましょう。

わざとらしくない自然体のプレゼンは好印象を与えますし、プレゼン中の不測の事態にも焦らず対応できる

ようになります。

また、「専門用語を多用せず、分かりやすい言葉を選ぶ」「自分自身が経験していることを話す」といった点を押さえて話すことで、話す内容により「手触り感」が出て、関心を持ってもらいやすくなります。

5 (ポイント4)場作り~聞き手を巻き込む

プレゼンでは、「場作り」も重要です。「場作り」とは、聞き手をプレゼンに引き込み、発言しやすい和やかな雰囲気を作ること。コツはいくつかありますが、代表的な方法は、

聞き手に質問するなどして、プレゼンに巻き込むこと

です。聞き手を「聞くだけの存在」にしてしまうと、ほとんどリアクションがなくなってしまいます。そこで、聞き手を「聞くだけではなく、答える存在」にします。プレゼンを真剣に聞いてもらうには、聞き手に当事者意識を持たせ、話し手と聞き手が相互参加できるプレゼンにすることが重要です。

また、聞き手を引き込むために、プレゼンの際、

話し手と聞き手で共通のフレーズがあると便利

です。例えば、話し手が冒頭で「りんごを包丁1本で、どうやって均等に切り分けるか?」という話をしたとしましょう。冒頭だけで終わりではなく、プレゼンの途中に「りんご」に関するネタをいくつか仕込んでおきます。「りんご」というキーワードが出てきたら、自然と聞き手の意識がプレゼンへ向き、聞きやすく、自分の頭で理解しやすいプレゼンになるでしょう。

6 (おまけ)リモートでプレゼンをする際の注意点

リモートでのプレゼンは、相手が目の前にいないため相手の反応が分かりにくいのが、対面のプレゼンとの大きな違いです。相手の反応をつかめないままプレゼンを進めると、聞き手が置いてきぼりになってしまう恐れがあります。

こうしたリスクを避けるためには、聞き手に対してこまめに質問の有無を確認し、プレゼン中にも気軽に質問できるようにチャットでの質疑応答に対応することなどが効果的です。

また、プレゼン資料も、リモートの利点を活かし、イラストや図表、場合によっては説明動画などを追加し、聞き手の注意を引きつけることも重要になるでしょう。

以上(2025年2月更新)

pj00233

画像:LadadikArt-Adobe Stock