書いてあること

- 主な読者:新人や若手の部下がいる営業マネジャー、初めて部下を持つ営業マネジャー

- 課題:営業業務が多岐にわたる上に体制が整っておらず、何を指導するべきか整理できない

- ポイント:「成果と直接結びつきやすい業務」の「あるある」な課題の指導から始める

1 「営業」は、何をどう指導するところから始めるか?

営業の業務内容は多岐にわたります。会社の規模にもよりますが、新人や若手を教育する体制やプログラムが整っていないと、管理職である営業マネジャーは、営業の何をどう指導するところから始めていいやら途方に暮れるかもしれません。

部下指導に正解はないのですが、この記事では指導方法の一つとして、

営業の主な業務を整理し、そのうちの「特に成果と直接結びつきやすい業務」で営業担当者が抱えがちな課題を改善できるよう指導する

ことをご提案します。

一般的に営業業務の中で「成果と直接結びつきやすい」業務は、訪問・オンライン会議をして実際に商談を行うことです。この業務に関して、営業担当者はまず、次のような課題を抱えがちです。営業マネジャーの皆さんにとっては、どれも「あるある」ではないでしょうか。

- 訪問・オンライン会議に無駄がある

- 成果につながる訪問・オンライン会議の件数が増えない

- 訪問・オンライン会議をする先に偏りがある

- 新規開拓をしない

- そもそも時間がない

- 日頃の情報収集や関係構築の重要性を理解していない

実はこれらの課題は、新人や若手に限らず多くの営業担当者がぶつかりがちなものです。以降では営業の主な業務を一覧表で整理した後、上記の課題を抱えた部下に、営業マネジャーが何をどう指導するのがよいかをまとめます。早速今日から部下指導にご活用ください。

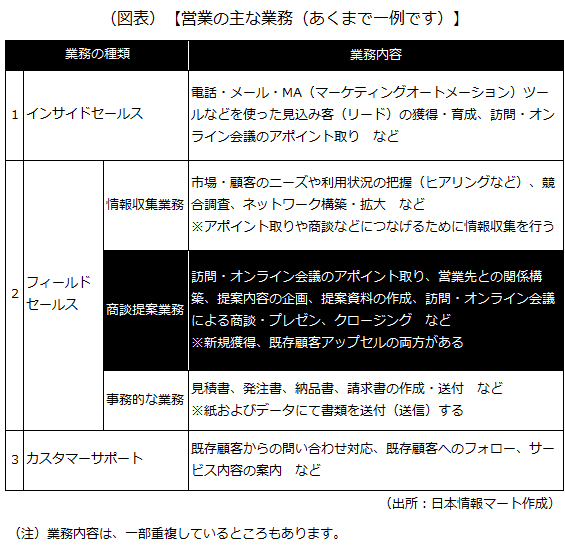

2 営業の主な業務は大きく3つに分けられる

営業の主な業務は、大別すると、例えば「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサポート」の3つに分けられます。このうち、この記事で主に対象とするのは、「成果と直接結びつきやすい」フィールドセールスの「商談提案業務」です。

以降では、「商談提案業務」で抱えがちな課題と、その改善策の指導方法をまとめます。

3 営業担当者が抱えがちな課題についてどう指導するか

1)訪問・オンライン会議に無駄がある

積極的に訪問・オンライン会議をしている営業担当者は頑張っているように見えますし、本人も「営業をしている(仕事をしている)」と実感しています。ただし、訪問であれば移動時間・コストがかかりますし、オンライン会議でも一定時間拘束されます。また、オンライン会議の場合は画面を通じて図示するため、訪問よりも資料の準備に時間がかかることもあります。

そこで、営業マネジャーは、訪問・オンライン会議の無駄を営業担当者に理解させ、改善するよう指導します。その際は、訪問・オンライン会議の件数、実際かかっている時間、移動コストと成果などをエクセルにまとめ、客観的な数字として示します。なぜなら、営業担当者は訪問・オンライン会議が多いと「自分は毎日、頑張って仕事をしている」と錯覚するからです。

数字を示した後は、それを踏まえた上で営業担当者に行動計画の立案をさせるとよいでしょう。訪問・オンライン活動の効率化を、KPIとして設定するのも「あり」です。初めのうちは、営業マネジャーが行動計画を作成し、効率的な訪問・オンライン会議を営業担当者に体感させるようにします。

2)成果につながる訪問・オンライン件数が増えない

訪問・オンライン活動の無駄をなくせば、成果につながる訪問・オンライン件数は増えるはずです。しかし、実際は従前と件数が変わらない営業担当者が少なくありません。営業担当者は、無意識のうちに与えられた時間を目いっぱい使って業務を遂行しようとするため、全体的にペースダウンして帳尻を合わせてしまうのです。業務量が減っても、残業が減らないのと同じ現象です。

こうした状況を改善するためには、営業マネジャーがペースメーカーとなって、全体のスピードをコントロールするしかありません。

また、営業マネジャーが日頃から営業担当者にヒアリングをして、日々の業務遂行状況を確認することも効果的です。営業担当者は、営業マネジャーに良い報告をするために、少しずつペースを上げてくることが期待できます。

ただし、毎回、芳しくない報告しかできない営業担当者は、ヒアリングのたびに自信を失い、精神的な負荷を感じます。こうした営業担当者のケアも、営業マネジャーの大切な仕事です。苦手に感じていることや困っていることがないか、また、商談で営業先とどのような会話をしているかなどを、営業担当者に聞いてみるのも一策です。

3)訪問・オンライン会議をする先に偏りがある

営業担当者が訪問・オンライン会議をする相手には、実は偏りがあります。営業担当者の気質にもよりますが、一般的な営業担当者は自分が苦手な先には積極的に接しないものです。また、営業担当者が「あそことは話をしても無駄だろう」と勝手に判断していることもあります。

しかし、営業担当者が訪問・オンライン会議をしない先が、実は有力な見込み客であったというケースは珍しくありません。そこで、営業マネジャーは月に数回は訪問・オンライン会議に参加し、見込み客の状況を適切に判断するようにしましょう。

また、一緒に参加する都度、営業マネジャーは、自分が見込み客をどのように評価しているのかを営業担当者に伝えます。営業マネジャーが「有力な見込み客」と判断した先とその理由を知ることで、営業担当者は営業マネジャーと自分とのギャップを認識できるでしょう。

4)新規開拓をしない

営業活動は、「新規開拓」と「既存顧客との取引深耕やアップセル」に大別されます。人によりますが多くの営業担当者は新規開拓を好まないようです。これまでの関係性のない先を、紹介または飛び込みで営業するのは気が引けるものですし、成果も上がりにくいからです。

しかし、新規開拓をしなければ、既存顧客の売り上げにのみ頼ることになります。既存顧客との取引がいつまでも続くとは限らず、万一の際に、その代わりとなる顧客の見込みもなくなってしまいます。営業マネジャーは営業担当者に新規開拓を指示しなければなりません。

最も重要なのは、小さな商いでもいいので、営業担当者に新規開拓の成功体験をさせることです。そのためには、営業担当者の行動計画に新規獲得の件数を盛り込み、それについては必ず営業マネジャーが一緒に訪問・オンライン会議をするとよいでしょう。

同時に、営業担当者が持つ飛び込み営業の苦手意識を払拭するために、「既存顧客を失うことは大きな損失だが、新規開拓では失うものは何もないので、たとえ門前払いをされても落ち込む必要はない。好きにやっていいのだ」と伝えましょう。

5)そもそも時間がない

事務的な業務や営業以外の業務が多くて、訪問・オンライン会議や提案書の作成といった業務の時間が取りにくい、というのは中小企業で起こりがちな問題です。営業に携われる時間が細切れになると、なかなか集中することができず、活動効率の低下は否めません。

そこで、営業マネジャーは各営業担当者の業務を把握した上で再分配し、営業に費やせる「まとまった時間」を確保します。しかし、これには限界があるため、状況が改善されなければ上長に業務遂行体制の見直しを相談しなければなりません。また、事務的な業務の場合、DX化を推進し、業務の所要時間が短くなるよう工夫するのも大切です。

6)日頃の情報収集や関係構築の重要性を理解していない

訪問・オンライン会議ではありませんが、電話やチャットなどのコミュニケーションに代表される日頃の情報収集や関係構築は営業に不可欠です。しかし、このことを本当に理解し、実践している営業担当者は多くありません。

忘れてならないのは、情報収集や関係構築を行い、それに基づいて適切な手段を講じてきたからこそ、商品やサービスを販売できるということです。営業マネジャーは、この点を営業担当者に何度も言いましょう。できるだけ分かりやすく伝えるのがポイントなので、営業マネジャー自身が日頃どういう活動をしているか、営業担当者に見せるのがおすすめです。

以上(2021年7月)

pj70026

画像:pixabay