1 未来を拓く「産学連携」という選択肢

「アイデアはある。でも、それを実現するための人材も技術も足りない……」。ビジネスにおける理想と現実とのギャップ、経営者なら誰しも一度はそんな歯がゆい思いをした経験があるのではないでしょうか。そこで検討したいのが大学や公的研究機関との「産学連携」です。

産学連携とは、

企業が大学や研究機関と協力し、研究者の知見や最新技術を取り入れる取り組み

です。基礎研究の成果を事業化につなげたり、若手人材との交流から新しい発想が生まれたりと、企業単独では実現できないことが実現できるようになるのです。産学連携と聞いて、何だか専門的で取っつきにくそうだというイメージがあるかもしれませんが、実は中小企業でも産学連携に取り組むところが増えています。

「産学連携とはどんなものか」というイメージをつかんでいただくため、

産学連携により、今までにない美味しいデカフェコーヒーを生み出した企業「ストーリーライン」

にインタビューを実施しました。研究者との連携をどのように始め、どんな成果を得たのかを以降で詳しくご紹介します。

なお、この記事は前編です。後編では産学連携により、こどもたちの世界観を広げる教育プログラムを開発した企業の事例を紹介しています。

2 「美味しいデカフェコーヒーで世界を変える」ストーリーライン

「ディープテックで持続可能な未来をデザインする」をビジョンとして掲げるストーリーライン代表の岩井順子(いわい じゅんこ)さん。2018年に同社を設立し、デカフェコーヒー(カフェインを抜いたコーヒー)の開発・製造を中心に事業を展開、現在、東京・神奈川・宮城の3カ所に拠点を置いています。

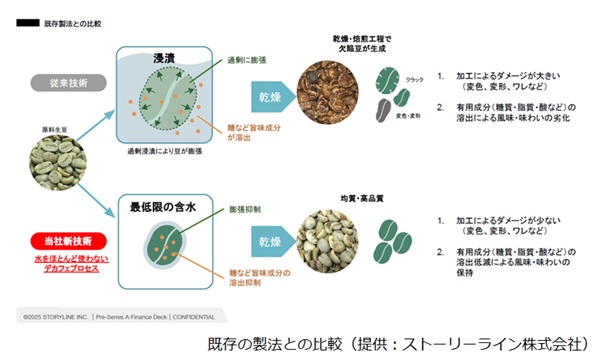

同社の代表的な事業が、大学との共同研究から生まれた「ZEN Craft Decaf Process™」。

従来のデカフェ製造では失われやすかったコーヒー豆本来の旨み成分を保ちながら、豆の破損を抑え、水の使用量も削減できる革新的な製法

です。

岩井さんが妊娠した娘さんのためにデカフェコーヒーを購入しようとした際、美味しいデカフェコーヒーがなかなか見つからずショックを受けたことが、起業のきっかけだったそうです。「美味しいデカフェコーヒーがない」問題の背景には、

- アフリカやアジアなどの生産国から、直接デカフェコーヒーを輸入することができず(デカフェ加工の工場がドイツ、カナダ、メキシコなどにしかない)、時間・コストがかかるため、安価で低品質な原料が使われている

- コーヒー豆本来の成分を保持する画期的な抽出技術が開発されていない

といった問題が潜んでいました。

この問題を解決するには、「生産国で高品質なデカフェコーヒーを製造し、直接輸出できる仕組み」が必要……。そう考えた岩井さんはストーリーラインを設立し、高品質デカフェコーヒー生産のための技術開発に取り組み始めます。

1)産学連携に至った経緯

岩井さん曰く、事業を起こした当初、カフェイン除去技術については教育機関との共同研究ではなく、民間企業との技術連携による協業を想定していました。しかし、相手企業の事情により、計画は頓挫することに……。

当時は廃業さえ考えていましたが、そんなときに人づてに出会ったのが、東北大学で「超臨界流体技術」を研究している渡邉賢(わたなべ まさる)教授でした。

そもそも、「超臨界流体」とは、対象物に圧力と熱を加え臨界点を超えることで、液体と気体両方の特性を併せ持った状態のことを指します。カフェインレスコーヒーの製造において、超臨界二酸化炭素を利用したカフェイン抽出法は既に存在はしており、一定の評価を得ていましたが、

従来の超臨界二酸化炭素抽出では、それまでの他の製法と同じように豆を水水(溶媒)に浸しながらカフェインを抽出するため、その過程で風味も同時に抜け落ち、飲みごたえ品質保持に欠けることが課題

でした。

そこで、ストーリーラインと東北大学はタッグを組み、

「水に頼らずにカフェインを取り除く」という独自製法を確立。これにより、超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた全く新しい手法で、豆本来の風味を極力損なわない、高品質デカフェコーヒーの生産に成功

したのです。

現在は高品質デカフェコーヒーの量産に向けた研究を進めると同時に、カフェインレス市場拡大のために、企業独自の取り組みとして、体調に合わせてカフェイン量をコントロールする「カフェインコントロール」の実証店舗も運営しています。

2)産学連携だからこそできたこと

「ほぼ普通のコーヒーと変わらない味わいを持つデカフェコーヒー」――これこそが、研究者との連携によって実現した大きな成果。岩井さんは、「産学連携がなければ到達できなかった領域」と振り返ります。

もっとも、創業当時は研究者が社内にいなかったストーリーラインにとって、資金調達や技術理解は大きなハードルでした。さらにコロナ禍で機材導入も遅れ、思うように開発が進まない時期も続きました。それでも「生産国で高品質なデカフェコーヒーを作りたい」という軸を守り抜き、2026年からは国内での量産フェーズへ入ります。ゆくゆくは、生産地のインフラを担い、持続可能なコーヒー生産を実現する存在になること目指しているそうです。

「産学連携の最大の魅力は、技術を通じて人とのつながりが広がること」

と岩井さんは語ります。超臨界技術の研究者から機械分野の専門家を紹介されるなど、大学を起点にネットワークが次々と拡大しました。単独の企業活動では得られなかった知識や人材にアクセスできたことが、研究を大きく前進させています。

「まずは相談してみればいいじゃない、と思っています。研究者の先生方も、自分の研究が社会でどう役立つかを試したいと考えている。良い相手と出会えれば、お互いに大きなメリットになるはずです」(岩井さん)

以上(2025年10月作成)

pj50565

画像:ストーリーライン