1 補助金は申請すれば必ずもらえるとは限りません

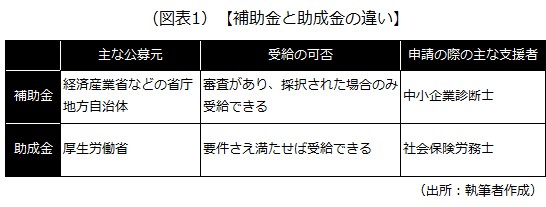

資金調達手段として有効な補助金や助成金。実は次のような違いがあります。

助成金は受給要件を満たすことと書類に不備がなければ受給できますが、補助金は申請時に事業計画の提出を求められ、事業計画の内容が審査されて採択・不採択が決まります。ハードルが高いといえますが、

補助金は、原則として返金不要(事業で利益が出た際に一部納付する収益納付の場合もあります)

であることが大きな特徴です。

うまく補助金や助成金を使いたいところですが、国や地方自治体などがさまざまな事業を行っているので、どのように選び、どのように活用したらよいのか迷う方も多いようです。また、近年は補助金も助成金も受給要件について、細目が追加や変更され複雑化しています。

この記事では、数ある補助金の中で、主に企業の成長に活用される補助金の選び方と、事業計画が採択され補助金を得るためのポイントをご紹介します。

2 目的・対象者・要件に合致したものを選ぶ

補助金の目的と内容はさまざまです。さらに最近の傾向として、1つの補助事業の中に複数の「枠」が設けられていたり、1つの枠が複数の「型」に細分化されていたりするケースもあります。例えば、IT導入補助金は、「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」といった枠があり、さらにインボイス枠が「インボイス対応類型」「電子取引類型」に分かれています。枠や型というのは、「申し込むコース」と考えると分かりやすいでしょう。それぞれの枠や型に要件が定められていることもあります。

補助金は、補助事業ごと、枠・型ごとの、目的・対象者・要件に合致しているものを選びましょう。

補助事業の目的(何のための補助金なのか)・対象者・要件は、補助金の“ルールブック”である公募要領に記載されています。

補助金の申請を検討する際は、公募要領を読み込まなければなりませんので、時間がかかります。そのような場合は、専門家(中小企業診断士など)に相談することをお勧めします。

また、各補助金には概要版やガイドブックが作成されていることもありますので、制度の概要を確認したい場合はそちらを参照されるとよいでしょう。ただし、公募要領と違って、あくまで概要版ですので、要件について細部まで記載されているわけではありませんので注意が必要です。

1)目的を確認する

まず、補助事業の目的を確認しましょう。自社が補助金を得て取り組みたい事業が、補助事業の目的に沿うかをチェックします。目的に沿わない申請は、審査で対象外と判断されてしまいます。

例えば、「事業再構築補助金」の後継として2025年に新設された「中小企業新事業進出促進補助金」の場合、目的は次のように書かれています。

「中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします」

この場合、既存店舗を増やしたり休眠会社を復活させたりというのは、そもそも目的から外れているわけです。

また、補助対象事業に関して、新市場・高付加価値事業への進出が求められており、「実質的には中小企業の賃上げなどが目的になっている」ことを読み解く必要があります。

2)対象者を確認する

次に、対象者を確認しましょう。公募要領では補助金の対象者を明記しており、表でまとめている場合が多いです。また、多くのケースでは、対象者は従業員数や資本金の額によって決められています。

補助金は基本的には経済産業省の管轄の中小企業(商業、工業)が対象ですが、補助金によっては、学校法人や医療法人が対象の場合もあります。ただし、大企業の関連会社は対象外のことが多いので注意しましょう。また、

幾つも会社を経営している場合(会社の株の過半数を持つ場合)は、1つの会社で交付決定(補助予定金額の決定通知)を受けると、同じ補助金については、他の会社で申請できなくなることもあります

ので、公募要領で確認してください。

3)要件を確認する

目的、対象者の確認が済んだら、要件を確認しましょう。補助金には複数の要件を課しているものが多いので、

全ての要件を満たす必要があるのか、一部でよいのかを確認します。

また、対象の事業終了後(申請した経費を使い、実績報告書を提出し終えた後)に、賃上げなどの要件が課されている場合がありますので要注意です。

要件を満たさない場合は、補助金の一部(もしくは全額)を返還することを義務付けられていることがあります

ので、しっかりと公募要領を確認してください。

4)補助対象経費の内容、補助率、補助金額の上限にも要注意

目的、対象者、要件に合致しても、

必ずしも事業に関する全ての経費が補助されるわけではありません。

公募要領には補助対象経費についても詳しく記載されていますので、内容、補助率、補助金額の上限などを確認しましょう。補助対象外の例も挙げられています。

補助対象経費の説明書きに記載されていない場合は、補助の対象外の可能性があると考えることがベターです。

補助の対象かどうか迷うときには、事務局やコールセンターに連絡して確認しましょう。また、たとえ補助の対象となっていたとしても、

原則、補助金は精算払い(後払い)なので、補助対象経費を自社で立て替えることが必要

です。融資等を検討する場合は、金融機関等との相談も行いましょう。

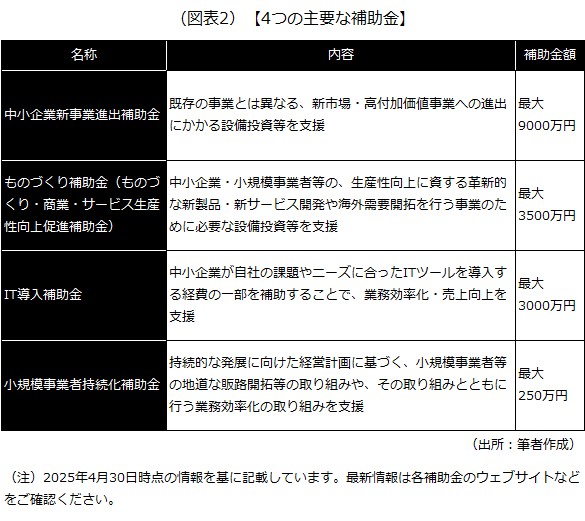

5)参考:4つの主要な補助金など

ここで、参考として、国が幅広く行っている4つの主要な補助金の概要を紹介します。補助金選びにお役立てください。多様な枠や型がありますので、必ず補助金の公募要領で細目をご確認ください。

この他に、2025年から新設された補助金として、令和6年度補正予算による「中小企業成長加速化補助金」があります。

- 補助上限が5億円、補助率1/2

- 売上高100億円を目指す、かつ、売上高10億円以上100億円未満の中小企業が補助対象

- 「100億円宣言」を行うことや、投資額1億円以上などが要件

売上高100億円を目指す中小企業を対象にしていることが珍しいですね。次年度以降も公募があるかは不明ですが、今後、こうした企業への補助金も活性化するかもしれません。

3 採択される事業計画づくりのポイント

申請した事業計画が採択されなければ補助金は受給されません。採択される事業計画づくりにはポイントがありますので紹介します。

1)様式と枚数制限を守る

補助事業によっては、

事業計画の様式を指定していたり、計画書の枚数制限をしていたりする場合があります。

必ず公式のウェブサイトで様式や枚数制限の有無を確認しましょう。様式を指定していない場合でも、参考様式を公開しているケースがあります。必ずしも参考様式を使用することはありませんが、事業計画に盛り込むべき必要項目が記載されている場合がありますので、確認しておきましょう。

枚数に関して、「〇〇枚以内」と書かれている場合は、必ず規定枚数以内に収めてください。

審査が厳しい場合は、枚数を超過すると「不備」として不採択になることがあります。

2)審査員への説得文のつもりで合理的に分かりやすく

事業計画には、自社の現状を踏まえ、「なぜ補助金の活用が必要なのか」「補助金を活用することで自社の業績にどう効果が出るのか」というストーリーを、合理的に一貫性を持たせて記載しましょう。事業計画を「審査員への説得文」と捉えるとよいでしょう。

審査員が審査にかけられる時間は、1つの事業計画につき短いものは15分ほどといわれています。短時間で事業計画を確認し採点しますので、分かりやすさも重要です。

ストーリーの分かりやすさはもちろん、図やイラストなどを用いるとより効果的になります。

事業計画に記載する内容は補助金によって細目が異なりますが、大まかには次のようなものになります。

- 現在の自社の事業の概要、財務状況、内部環境分析と外部環境分析

- 補助金を活用して実施する新規事業の必要性

- 新規事業の具体的な内容

- 新規事業の市場分析、競合分析、自社の優位性や差別化要素

- 新規事業の課題やリスクと解決方法

- 実現可能性の高いマーケティング戦略

- 実施体制、スケジュール、資金調達計画

- 収益計画

3)審査基準を押さえる

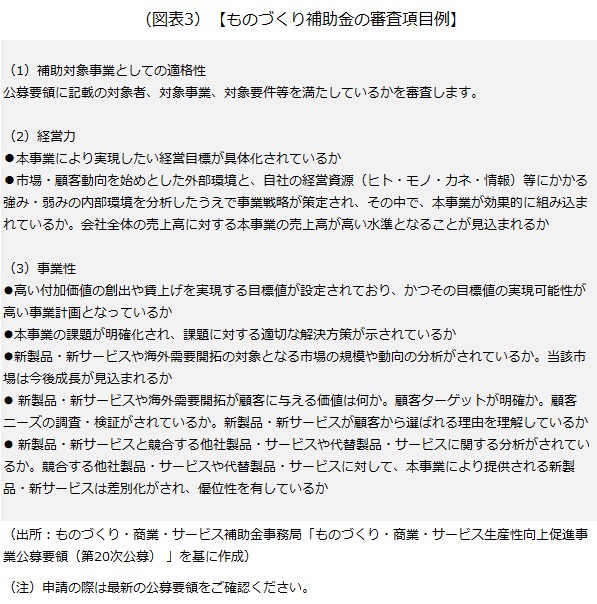

事業計画の審査では、複数の審査員が、主観や事業計画の印象ではなく、審査基準に従って点数を付けているといわれています。補助金の公募要領には審査基準が記載されています。

例えば、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)では、次のような審査項目例があります。

審査項目(1)には、「要件を満たすか」が書かれていることが分かります。審査項目に入っているものですので、事業計画にも「この要件を満たしている」旨の記載が必要になります。

電子申請の場合、申請画面に入力するだけでなく、事業計画にも記載してください。

また、(2)のそれぞれの質問に対する回答も事業計画に明記しましょう。前述したように、審査員は短時間しか審査にかけられません。そのため、

ニュアンスで分かるというレベルではなく、明記されていることが重要です。

4)加点項目を押さえる

審査員が事業計画を審査する際、

多くの場合は「加点審査」であり、減点はないといわれています。加点項目は公募要領に記載されていることがありますので、必ず確認しましょう。

補助金を支援するコンサルタントなどからすると、加点項目は単なる「付け足し」ではなく、「該当項目は必ず盛り込む項目」です。

「加点項目があって当然、なければ他社と比べて弱い」といえるくらい、加点項目を盛り込むことは重要です。

また、場合によっては減点項目が設定されていることもあります。例えば、

過去に類似の補助金を受給している場合に減点されることがあります

ので、減点項目が設定されているかどうか、忘れずに確認しておきましょう。

4 こんな事業計画は採択されにくい!

最後に、採択されにくい事業計画について解説します。「採択されない」と悩む経営者の事業計画には、大きく分けると次の3つの傾向が見られます。

1)ストーリーが分かりにくい/一貫性がない、専門用語の解説がない

自社の業務や研究開発の説明に大半を使ってしまい、自社の現状を踏まえての「なぜ補助金の活用が必要なのか」「補助金を活用することで自社の業績にどう効果が出るのか」という、ストーリーの説明が不足している事業計画は採択されにくいです。

加えて、専門用語の解説がないものも多く見られます。審査員は、必ずしも各業界の業務内容まで理解しているわけではありません。過去の業務経験で知っている場合がありますが、審査員は業界を知らないものとして記載しましょう。ポイントは、

中学生が読んでも理解できる内容を目指す

ことです。

2)審査項目の記載漏れがある

不採択の事業計画の特徴の1つに、審査項目の記載漏れが散見されます。審査項目は、必ず分かりやすく記載してください。

審査項目を審査員に見落とされないようにする

ことも大切です。

3)根拠がない、もしくは弱い

「なぜ機械を導入する必要があるのか」「なぜ新規事業で売り上げが立つのか」という説明に対して、その根拠がない、もしくは根拠が弱いものがよくあります。

特に採択か否かの差がつくのは、事業化の箇所です。

不採択になる事業計画には、「なぜ新規事業として成り立つのか」が分かりにくい、もしくはその記載がほとんどない場合が多いです。事業化した後の想定までしっかりと検討した上で、事業計画に落とし込んでください。

昨今、補助金の制度自体が複雑化しており、募集時期が変わるたびに枠や要件が変更されることもあります。申請を検討する際は、必ず最新の情報をご確認ください。補助金をうまく活用して、自社の成長に結び付けましょう。

以上(2025年6月更新)

pj80160

画像:bleakstar-shutterstock