1 円安・物価高など課題は山積み、中小企業の次の打ち手は?

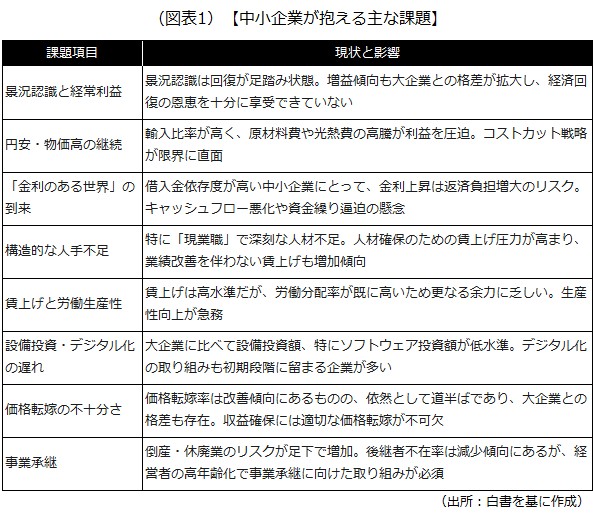

2025年版中小企業白書(以下「白書」)によると、日本の中小企業は、新型コロナウイルス感染症の5類移行後、業況の回復は見られるものの、依然として多くの課題に直面しています。例えば、円安・物価高の継続、「金利のある世界」の到来、構造的な人手不足の深刻化、過去最高水準の賃上げ圧力への対応などがそうです。

このような状況下で、白書が重要な要素として繰り返し強調しているのが「経営力」の強化、

経営力とは、「経営戦略の策定力」「経営資源のマネジメント力」「経営者の成長的志向」「従業員にとって健全な環境や待遇を整備する能力」等のこと

です。この記事では、主にこの経営力強化の内容を紹介します。なお、白書の詳細な内容を確認したい場合は、下記URLをご覧ください。

■中小企業庁「中小企業白書」■

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/

2 強い中小企業になるための3つの視点

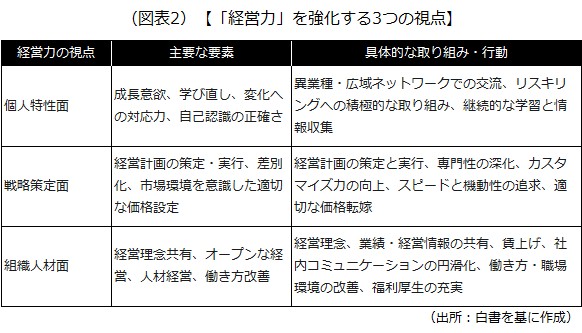

白書では次のように、経営力を個人特性面、戦略策定面、組織人材面の3つの視点で捉え、これら3つの側面をバランスよく強化することが大切であるとしています。

1)個人特性面

経営者の成長意欲の高さ、特に異業種や広域ネットワークでの交流、学び直しへの積極的な取り組みが、業績の向上につながるとされています。実際、経営者を年代別に見ると、若い経営者ほどリスキリングに意欲的に取り組んでいることが示されています。成長している企業の経営者は、「変化への対応力」と「継続的な学習姿勢」が高い傾向にあるようです。

2)戦略策定面

経営計画の策定・実行、市場環境を意識した適切な価格設定、そして差別化を行う戦略的経営が、業績向上や賃上げ、投資を促進するとされています。差別化の方向性としては、特定分野に特化する「専門性の深化」、個別のニーズに柔軟に対応する「カスタマイズ力」、小回りが利く中小企業ならではの「スピードと機動性」などが有効です。

3)組織人材面

経営理念や業績・経営情報の共有を重視するオープンな経営が、業績向上に寄与するとされています。また、賃上げ、社内コミュニケーションの円滑化、働き方・職場環境の改善など、従業員を大切にする人材経営が、従業員の確保と維持に貢献すると強調されています。

3 成長段階に応じた「成長の壁」の打破

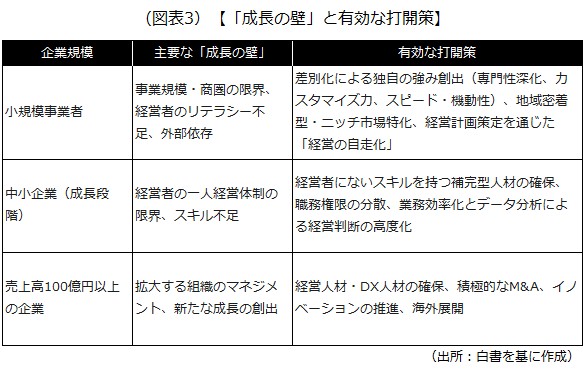

中小企業は、規模ごとに異なる「成長の壁」に直面しています。具体的には次の通りで、それぞれの段階に応じた打開策が必要です。

1)小規模事業者

事業規模や商圏が限られるため、差別化による独自の強みの創出が重要です。地域密着型のサービスやニッチ市場への特化が有効な戦略となり得ます。また、経営計画策定等を通じ、経営者のリテラシーを高め、経営の振り返りと改善のサイクルを通じた「経営の自走化」を目指すことも重要です。地域の社会課題解決を担うビジネスの推進も期待されています。

2)中小企業(成長段階)

この段階では、経営者自身にないスキルを持つ「補完型人材」の確保や、経営者の職務権限を分散させることで、「一人経営体制」を克服することが重要です。また、業務効率化とデータ分析による経営判断の高度化も推進されるべきです。

3)売上高100億円以上の企業

組織が拡大するこの段階では、経営者と共に組織を支える「経営人材」や「DX人材」の確保が特に重要となります。また、企業規模拡大には、積極的なM&Aやイノベーション、海外展開の推進が有効な手段です

4 具体的な成長・発展への取り組み

1)適切な価格設定と価格転嫁の推進

コストカット戦略が限界を迎えている現状において、収益を確保するためには、原材料費や人件費などの上昇分を適切に価格へ転嫁することが、不可避であるとされています。しかし、価格転嫁には取引先との交渉力が求められるため、その強化も重要な課題となります。

2)積極的な設備投資・デジタル化によるプロセス改善と業務効率化

付加価値や労働生産性を高めるためには、積極的な設備投資とデジタル化が不可欠です。デジタル化は、プロセスの改善や業務効率化を実現するための重要な解決策であり、その推進には、次の基本的なステップを踏むことが大切です。

- 明確なビジョン・目標の設定

- 業務の棚卸し、デジタル化すべき領域の特定

- 費用対効果の検討

- デジタル人材の育成・確保

- デジタル化のための予算確保

3)人材確保と定着のための施策

人手不足が深刻化する中、高賃金の提示、働き方改革、福利厚生の充実なども検討しましょう。テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方の導入も、従業員の定着率向上に大きく貢献します。また、単に労働力の「量」を追求するのではなく、従業員の「質」を高め、一人ひとりの生産性を最大化するという発想の転換が求められています。

以上(2025年8月作成)

pj80169

画像:ChatGPT