1 事業撤退の要因

1つの事業だけで成長し続けることは難しく、新製品や新規事業へのチャレンジは欠かせません。その一方で、店舗を閉じたり製品の生産をやめたりする「撤退」も大切な経営判断です。そして、撤退には、赤字続きなど後ろ向きの判断の他に、

コア事業を成長させるためにその他の事業からは撤退するという、いわゆる「選択と集中」

もあります。この記事では、こうした「前向きな事業撤退=戦略的な事業撤退」にスポットを当て、その視点に立った事業撤退プロセスの基本を紹介しています。

2 収益性だけで撤退を決めてはいけない

撤退を検討する際、足元の「収益性」だけで判断するのではなく、「この事業が将来の成長に必要かどうか」を考えることが重要です。極端な例ですが、

- 現在は赤字でも、将来の成長のために必要な事業なら継続する

- 現在は黒字でも、将来の成長のために不要な事業なら徹底する

といったこともあり得ます。「黒字なのに撤退する」というのは違和感があるでしょうが、自社の将来にとって不要だったり、足枷になったりするのであれば、今、そこにリソースを割いていることの機会損失も考えるべきです。これは、自社開発と受託開発のジレンマに似ています。

受託開発は収益が安定しますが、リソースを割かれる分、本当にやりたい自社開発が滞る

ということです。特に中小企業は単一事業に最適化された組織となり、いざ現在の枠を出ようとしても、経営者の号令だけで組織がついてこられません。こうした事情も想定しつつ、素早く、そして勇気ある判断が経営者に求められることがあります。

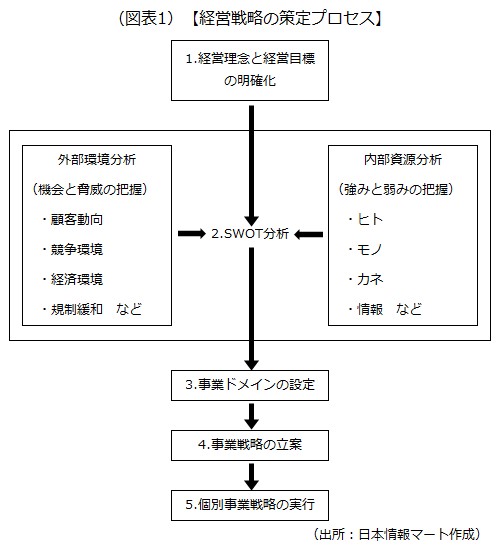

3 事業撤退のプロセス

事業撤退を検討する前提は、

自社の「あるべき姿」が明確になっていること

です。その上で、「あるべき姿」を実現するために必要な事業分野を決めます。基本的には、次のようなプロセスで進めます。

1.経営理念と経営目標の明確化

「自社は何のために存在するのか」「どんな価値を社会に提供するのか」という企業の存在意義や使命を明確にします。

2.SWOT分析

外部資源の「機会(Opportunities)と脅威(Threats)」、内部資源の「強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)」を整理し、どこにチャンスがあるかを把握します。

3.事業ドメイン(事業領域)の設定

自社の強みを活かしながら成長できる領域を検討・決定します。

4.事業戦略の立案

選んだ事業ドメインについて、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の配分やマーケティングなど具体的な戦略を立案します。

5.個別事業戦略の実行

戦略を実行し、定期的に評価・見直しを行います。

4 早期撤退戦略と収穫戦略

1)早期撤退戦略と収穫戦略

撤退を決めた事業への対応は、事業の収支状況などによって異なります。

1.早期撤退戦略

対象の事業が赤字で将来性もない場合、できるだけ早く撤退します。損失を最小限にとどめ、主力事業への集中を早めるためです。

2.収穫戦略

撤退を決めた事業が黒字なら、撤退を決めた事業へのリソース配分を最小限に抑えつつ、そこから得られる利益を成長事業に振り向けます。収穫戦略を実行する場合は、撤退基準として一定の収益水準を事前に決めた上で取り組む必要があります。

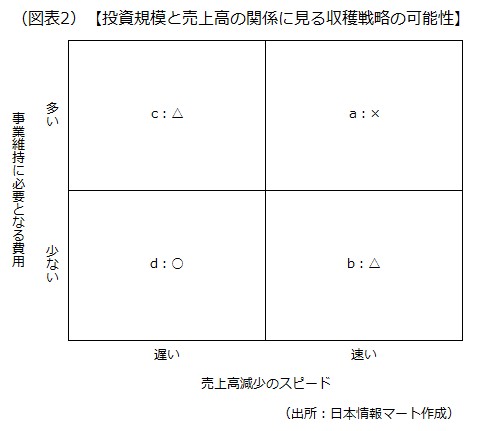

2)収穫戦略を検討する際の視点

収穫戦略を検討する際、重要なのが「対象となる事業の収益の予想」です。もし、対象となる事業に競合が多い(競争が激しい)場合、短期間で収益が落ち込む恐れがあります。それを避けるには一定の投資が必要で、そうなると撤退を決めている事業に対し、これまでと同等かそれ以上のリソースを割かなければならなくなります。つまり、簡単な図で示すと、dの事業が最も収穫戦略に向いているということです。

5 事業撤退を検討・実施できる組織

事業撤退は先送りにされがちです。主な理由としては、

- 他の事業に転用できない工場・機械などの資産の存在

- その事業に携わっている多くの従業員の存在

- 経営者や従業員などの心理的抵抗感

- 取引先などの利害関係者からの反対

- 業界内などにおける社会的風評

などがあります。これらの中には、経営者として慎重な対応が求められるものがあります。例えば、ある事業から撤退することが他の事業の取引関係にも影響を及ぼす恐れがある場合、事前に十分な説明をして取引先の理解を得なければなりません。一方、合理的な意思決定を妨げる要因もあります。例えば、経営者や従業員などの心理的抵抗感です。特に、自らの手で生み出し、育て上げてきた事業には愛着があり、なかなか撤退を検討できないわけですが、経営者が率先してそうした意識を変革していく必要があります。そこで重要なのが、

事業撤退を検討する基準を明確にし、社内で共有しておくこと

です。例えば、「△年間継続して売上高利益率が○%を下回った場合」「市場シェアが□%以下になった場合」など、定量的な指標を設定しておけば、事業撤退の検討を自分の都合で先送りにすることはなくなるでしょう。そして、基準を作ったら、社内に広く公表します。これは、基準に該当しそうな事業に携わる従業員に対して、事業を立て直す努力をするチャンスを与えるためであり、いざ撤退が決定された場合に納得を得やすくするためです。

以上(2025年9月更新)

pj80004

画像:pixabay