1 物流業「2024年問題」の現在地

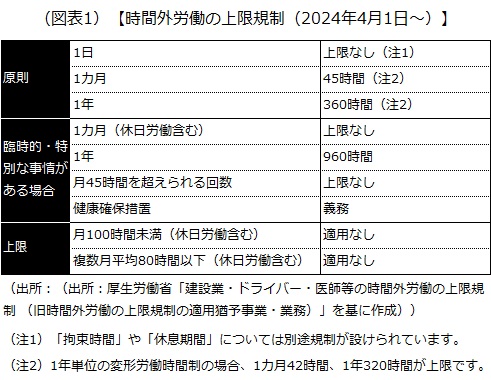

労働基準法の「時間外労働の上限規制」が物流業にも適用される(いわゆる2024年問題)ようになってから、1年以上がたちました。

とはいえ、物流業は「2割長く、2割安い」職業といわれており、もともと

- 点呼や運行日報の記入などを人力で行っているケースが多い

- 長時間の運転時間の他、荷待ち時間が発生したり、本来依頼になかった荷役作業を急ぎで依頼されたりすることが多い

- 労働時間が不規則で年次有給休暇が取りにくいなどの理由から、若手が入りにくい

など、長時間労働に陥りやすい傾向があり、2024年問題への対応がいまだ追いついていない会社が少なくありません。物流業の会社は、いかに人手不足を解消すればよいのか。この記事ではそのヒントとして、

業務のDX化や配置転換で長時間労働を是正すること

をご提案します。

なお、物流業界においては、2024年問題への対策として

2025年4月1日から改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法が施行され、荷主・物流事業者に対する規制などが強化

されています。第3章で紹介していますので、自社が対応できているか改めてご確認ください。

2 業務のDX化や配置転換で長時間労働を是正する

中小企業クラスの物流業における、時間外労働の削減に関する取り組み事例を紹介します。

1)ドライバーの点呼や運行日報の記入を自動化

物流業では、安全運転の徹底のため、運行管理者がドライバーの出発前や帰社後に点呼を取り、健康状態や呼気中のアルコール濃度をチェックすることが欠かせません。ですが、この業務にかかる時間は、DX化によって削減できる可能性があります。

例えば、ある会社は、各営業所に設置したロボットが、ドライバーの健康状態やアルコール濃度のチェックを自動で行い、運行管理拠点にデータを送る形で点呼を行っています。

ロボットが点呼を行うことで、運行管理者がドライバーと対面する必要がなくなり、作業時間を大幅に削減できる

ようになったそうです。

また、この会社では、運行日報の記入の自動化も実施しています。運行日報は手書きが当たり前という会社も多いですが、

「デジタルタコグラフ(デジタコ)」を使い、運転時の速度・走行時間・走行距離などを自動で記録できるようにする

ことで、ドライバーの負担を軽減しているそうです。デジタコと連携した勤怠管理システムもあり、勤怠管理も自動化することもできます。

2)セーフティーレコーダーで荷待ち時間を削減

ドライバーの長時間労働が慢性化しやすい原因の1つに、荷物の積み下ろしが終了するまでドライバーが待機する「荷待ち時間」の問題があります。

例えば、ある会社は、ドライブレコーダー機能とデジタコ機能が一体になったセーフティーレコーダーを全車に導入し、車両の速度、走行時間、走行距離などを分析することで、荷待ち時間がどの程度発生しているのかを突き止めました。さらに、

荷待ち時間を可視化したデータを顧客に見せ、荷待ち時間短縮の協力を仰ぐ

ようにし、配送ルートの見直しも併せて行うことで、時間外労働の削減に成功したそうです。

3)高齢ドライバーを事務職に配置転換し、効率の良い配車を

どの会社でも従業員の高齢化は大きな課題ですが、物流業においては特にその傾向が強いです。経験豊かなベテランは会社にとって戦力の要ですが、一方で人間の身体機能は年齢とともに低下していくため、高齢化とともにドライバーが事故に遭うリスクも高まっていきます。

例えば、ある会社は、こうした高齢のドライバーをあえて「事務職」に配置転換することで、事故のリスクを減らすとともに、働き方改革に成功しました。「経験豊かなベテランを現場から外して大丈夫なのか?」と思うかもしれませんが、

ドライバーの仕事内容を細かく把握しているからこそ、配車が効率良く行える

という側面があり、結果的に職場全体の時間外労働の削減につながったそうです。例えば、どのサイズのトラックなら現場に入れるかなどを細かく顧客とやり取りしながら、ドライバーの仕事を決められるといった具合です。

4)「あえての新卒採用」に取り組む

中小企業の場合、ドライバーは中途採用が基本です。トラックの運転免許については、大型免許であれば原則21歳以上、中型免許であれば原則20歳以上といった具合に年齢要件が高めに設定され、なおかつ一定の運転経験が受験資格に含まれているため、新卒採用に取り組みにくい面があります。ただ、人手不足と高齢化の中、そんなことばかり言ってもいられません。

例えば、ある会社は、「いつまでも若手を入れないわけにはいかない」と考え、

物流業のいわゆる3K(きつい、汚い、危険)のイメージを取っ払い、新卒の人にも興味を持ってもらえる会社づくり

に取り組みました。業界未経験者であっても会社が費用を出して免許を取ってもらう形を整え、労働時間が不規則で年次有給休暇が取りにくいという課題を解決するため、年5日の計画年休制度も導入するなどした結果、高卒のドライバーの新卒採用に成功しました。また、従業員のユニフォームを清潔なデザインに一新したり、社内にパウダールームを設けたりすることで、女性の新卒採用にも成功し、人材の確保・育成を継続しているようです。

3 (参考)2025年の流通業務総合効率化法等改正について

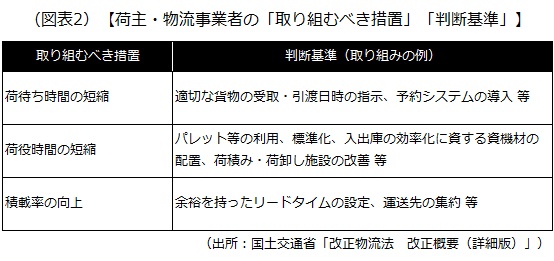

最後に、2025年4月1日から施行されている、改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法について解説します。今回の改正のポイントは大きく3つに分けられます。

1)荷主・物流事業者に対する規制(改正流通業務総合効率化法)

1.物流効率化のための努力義務

荷主(発荷主、着荷主)と物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)について、次のような措置を講じる努力義務が課されています。

2.特定事業者の指定と義務

「特定事業者」と呼ばれる、主務大臣が指定する一定規模以上の荷主・物流事業者について、物流効率化のための措置に関する中期計画の作成や提出が義務付けられています。

また、特定事業者に該当する荷主については、物流効率化のために必要な業務を統括管理する「物流統括管理者」の選任が義務付けられています。

2)トラック事業者の取引に対する規制(改正貨物自動車運送事業法)

1.実運送体制管理簿の作成

荷主から運送を委託された元請事業者について、1.5トン以上の貨物を運送するために他のトラック事業者(実運送事業者)を利用した際、「実運送体制管理簿」という運送の実態を記録する管理簿を作成することが義務付けられています。

2.運送契約時の書面交付

荷主・トラック事業者・利用運送事業者(実運送業者に運送を委託する事業者)は、運送契約の締結時に、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等)について記載した書面を交付することが義務付けられています。

3.下請け利用の適正化

トラック事業者・利用運送事業者について、他事業者の運送の利用(下請け)を適正化する努力義務が課され、一定規模以上の事業者には、適正化に関する管理規程の作成や責任者の選任が義務付けられています。

3)軽トラック事業者に対する規制(改正貨物自動車運送事業法)

1.貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講

軽トラック事業者の営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、定期的な講習を受講させることが義務付けられています。

2.事故情報の公表

軽トラック事業者に係る事故報告や安全確保命令に関する情報が、国土交通省のウェブサイトで公表対象となります。

以上(2025年6月)

(監修 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

pj50526

画像:emma-Adobe Stock