1 障害者雇用は義務ではなくチャンス!

「障害者雇用は大切だけど、ウチには頼める仕事がないから無理……」。こんなイメージがある障害者雇用ですが、状況は変わってきました。その背景には、

- 職業能力の開発次第で障害者は十分な戦力になることを体感する会社が増えてきた

- 働き方のルールが柔軟になる中で障害者の活躍フィールドが広がってきた

- 障害者に特化した採用支援サービスが充実し、障害者と出会える機会が増えた

などの変化があり、会社で働く障害者の数もこの10年間で1.5倍以上に増えています。

障害者雇用は、人材採用と社会貢献という2つの課題を同時に解決できる可能性を秘めています。もし、興味をもっていただけたなら、この記事を読み進めてください。以降で、障害者雇用を検討するための第一歩として、「障害者雇用促進法」とその関係法令に定められている、

- 会社が雇用する障害者の数を決める「障害者雇用率制度」(2025年4月法令改正あり)

- 不当な差別を防ぐ「障害者差別の禁止や合理的配慮の提供義務」

について分かりやすく説明します。

2 「障害者雇用率制度」とは?

1)社員が40人以上になると障害者の雇用義務が発生

障害者雇用率制度とは、

常時雇用する社員数が一定数以上の会社は、社員数に一定の割合(障害者雇用率)を掛けた人数以上の障害者を雇用しなければならない

というルールです。この制度の「常時雇用する社員」とは、

- 1週間の所定労働時間が原則20時間以上(例外あり。詳細は後述)

- 1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている

の両方を満たす社員です。常時雇用する障害者でない社員は、正社員は1人当たり「1人」、パート等の短時間労働者は1人当たり「0.5人」とカウントします(雇用率の算定における障害者のカウント方法は後述)。

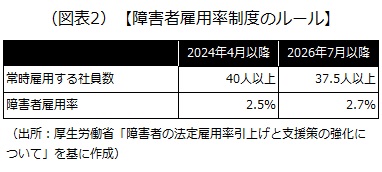

2024年4月以降、社員が40人以上の会社(民間企業)には、社員数の2.5%に相当する人数以上の障害者を常時雇用する義務が課せられています。2026年7月からは、社員が37.5人以上の会社に対し、社員数の2.7%に相当する人数以上の障害者を常時雇用する義務が課せられます。

例えば、現時点で常時雇用する社員数が40人の会社は、

40人×2.5%(障害者雇用率)=1人以上(小数点以下の端数が発生する場合、切り捨て)

の障害者を常時雇用する義務があります。

また、常時雇用する社員数が40人以上の会社は、毎年6月1日時点での障害者の雇用状況を所轄ハローワークに報告する義務があります。その際、自社の障害者雇用率が法定基準を下回っていると、

ハローワークから行政指導(障害者の雇入れ計画の作成命令、実施勧告、特別指導)が入り、指導に従わない場合、厚生労働省ウェブサイトで「会社名を公表」される

というペナルティーが課せられることがあるので注意が必要です。

2)一部の業種に適用される「除外率制度」とは?(2025年4月法令改正あり)

どの会社も基本的には、1)のルールに基づき自社が雇用すべき障害者の人数を算定しますが、実は法令上、一般的に障害者の就業が困難なため、1)のルールをそのまま適用することになじまないとされている業種があります。こうした業種については「除外率制度」といって

「常時雇用する社員数」を計算する際、業種ごとに設定される「除外率」に相当する社員数を、算定対象から控除できる制度

が適用されます。

例えば、建設業は一般的に障害者の就業が困難とされる業種で、2025年3月までは除外率が「20%」に設定されています。仮に常時雇用する社員を200人とした場合、

200人×20%(除外率)=40人(小数点以下の端数が発生する場合、切り捨て)

を算定対象から控除できます。すると、通常の会社と建設業とでは、雇用すべき障害者の人数が次のように変わってくるわけです

- 通常の会社:200人×2.5%(障害者雇用率)=5人以上

- 建設業:(200人-40人)×2.5%(障害者雇用率)=4人以上

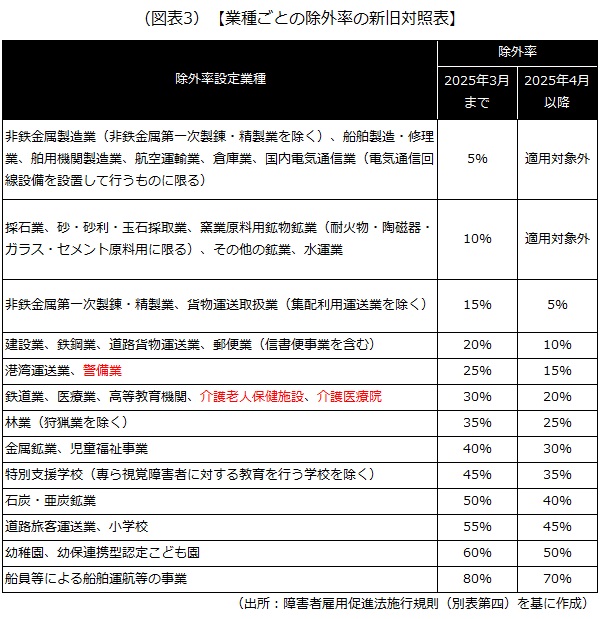

もっとも、障害者雇用を促進する観点から、この除外率制度は2002年の法改正以降、段階的に廃止が進められています。直近では、

2025年4月から業種ごとの除外率が10%ずつ引き下げられます(例:建設業は「20%→10%」に引き下げ)。また、除外率が10%以下の業種は除外率制度の適用対象外

となります。

業種ごとの除外率の新旧対照表は次の通りです。なお、赤字の業種は2025年4月から追記されるものです。

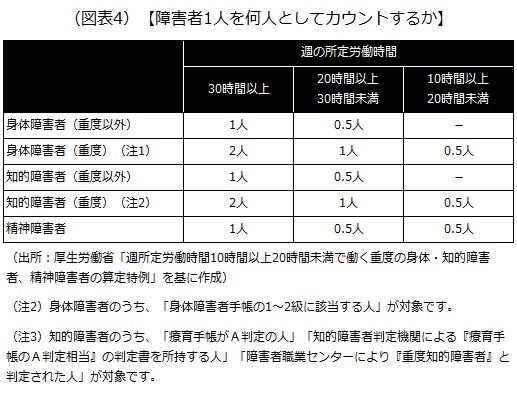

3)障害者の人数は雇用率算定上、何人としてカウントする?

障害者雇用率制度の対象となる障害者(常時雇用する社員)は、

- 身体障害者:原則、身体障害者手帳の1~6級に該当する人

- 知的障害者:知的障害者判定機関により知的障害があると判定された人

- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳を所持する人

のいずれかです。そして、障害の内容や週の所定労働時間によって、「何人としてカウントするか」が決まります。

4)「障害者雇用納付金制度」も併せて活用!

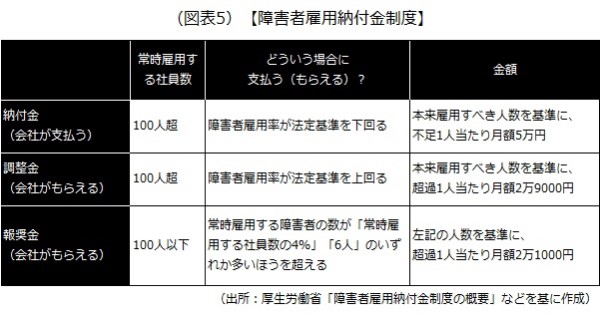

「障害者雇用納付金制度」とは、

- 常時雇用する社員数が100人超:障害者雇用率が法定基準を下回ると「納付金」を納めるが、法定基準を上回ると「調整金」がもらえる

- 常時雇用する社員数が100人以下:常時雇用する障害者が一定数を超えると「報奨金」がもらえる(「納付金」の支払いはない)

という制度です。「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が管轄しており、会社からの申告・申請に基づいて、納付・支給が行われます。

この他、フリーランスで在宅勤務の障害者などに仕事を発注するともらえる「在宅就業者特例調整金」「在宅就業者特例報奨金」などもあります。詳細はこちらをご確認ください。

■高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」■

https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html

3 「障害者差別の禁止や合理的配慮の提供義務」とは

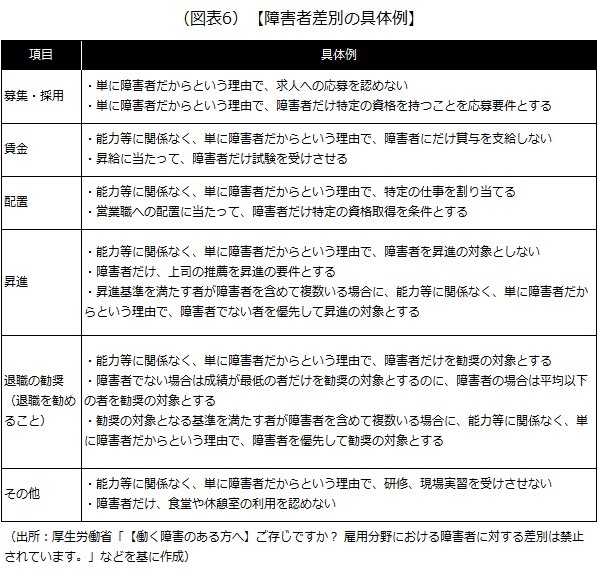

1)障害者差別の禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、

- 障害者であることを理由に障害者を排除すること

- 障害者に対してのみ不利な条件を設けること

- 障害のない人を優先すること

など、「障害者だから」という理由だけで差別することは禁止されています。

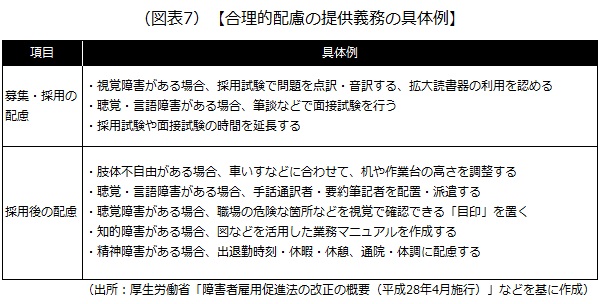

2)合理的配慮の提供義務

会社は障害の特性などに応じて、障害者が働く上で必要な配慮(合理的配慮)をしなければなりません。主に、

- 募集・採用において、障害者にもそうでない人にも均等に機会を与える

- 採用後、障害者が働く上で支障となる問題を改善し、能力を発揮しやすくする

という観点から配慮が求められます。ただし、会社にとって過重な負担を強いる配慮(職場内に階段昇降機やエレベーターを取り付けるなど)までは求められません。イメージは「今の会社が提供できる最大限の配慮をする」です。

障害者の状態や職場の状況などによって求められる合理的配慮の内容は異なります。ですから、具体的にどのような対応をとるかについては、会社と障害者とでよく話し合って決定する必要があります。

3)苦情処理・紛争解決援助

会社は、前述した「障害者差別の禁止」「合理的配慮の提供義務」について、障害者から苦情を受けたときは、自主的に解決する努力をしなければなりません。もし、自主的な解決が難しい場合、

都道府県労働局長による助言・指導・勧告や調停制度の対象

となります。調停制度では、都道府県労働局に設けられた障害者雇用調停会議にて問題の解決を図ります。

以上(2025年3月更新)

(監修 弁護士 八幡優里)

pj00696

画像:Bro Vector-Adobe Stock