目次

【賃金データ集】シリーズとは?

【賃金データ集】シリーズは、基本給や諸手当など賃金の主要な構成要素ごとの近年のトレンドを、モデル支給額を中心とした関連データとともに紹介します。経営者や実務家の方々が賃金支給水準の決定や改定を行う際の参考としてご活用ください。なお、モデル支給額などのデータを紹介する際は、基本的に出所に記載されている用語を使用するものとします。また、データは公表後に修正されることがあります。

この記事で取り上げるのは「賃金体系・形態管理と支給額の検討」です。

なお、以降で紹介する図表データのExcelファイルは、全てこちらからダウンロードできます。

1 所定内給与額の推移と賃金マネジメントの重要性

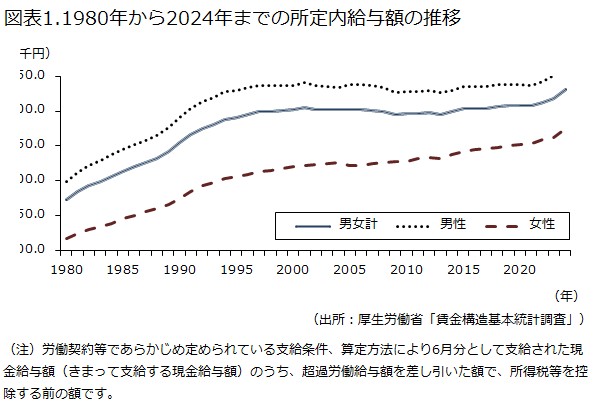

2024年の男性の所定内給与額は36万3100円です。一方、2024年の女性の所定内給与額は27万5300円で、男性の所定内給与の75.8%の水準です。同じ計算をすると、1980年の女性の所定内給与は男性の58.9%の水準だったので、約40年間で16.9ポイント上昇したことが分かります。

2 賃金体系の管理

1)賃金体系の一例

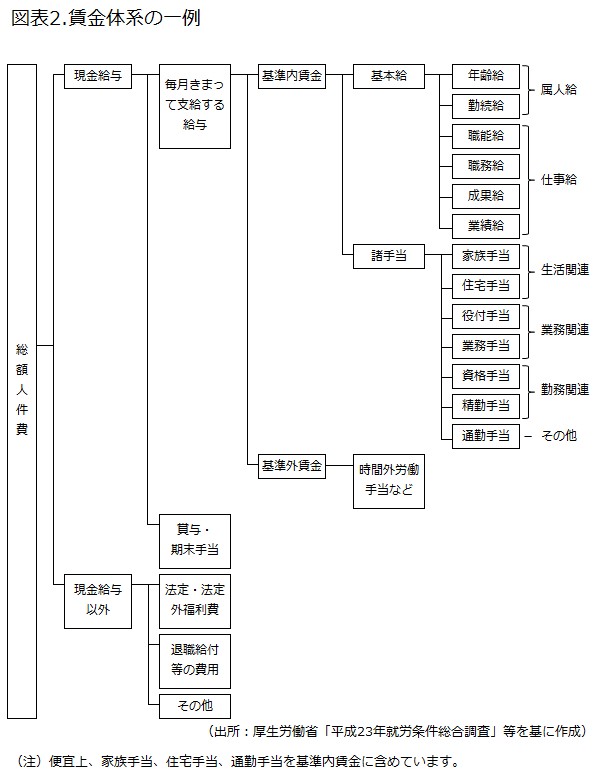

賃金をマネジメントする上で、最初に知っておきたいのが「賃金体系」です。賃金体系とは、賃金の要素である基本給や諸手当の組み合わせのことです。賃金体系を理解することで賃金の全体像が把握できるようになります。

2)基準内賃金

現金給与の「毎月きまって支給する給与」の中心は「基準内賃金」で、概要は次の通りです。

通常の労働に対して支払われる基本給や諸手当のことで、基準外賃金の算定基礎になるもの

なお、諸手当のうち、家族手当、住宅手当、通勤手当などは基準外賃金の計算の基礎から除外できるため、基準内賃金に含めないケースがあります。

また、基準内賃金と似た言葉に「所定内給与(賃金)」があります。基準内賃金と所定内給与はほぼ同義ですが、所定内給与は企業が就業規則などに定めた所定労働時間の労働に対する賃金で、家族手当、住宅手当、通勤手当などが含まれます。

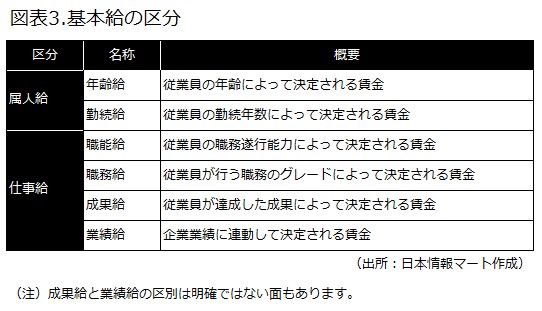

1.属人給、仕事給、総合(決定)給

基準内賃金の中心は「基本給」です。基本給は次のように大別されますが、一般的なのは属人給と仕事給です。

- 属人給:年齢など労働者の属人的な要素によって決定される賃金

- 仕事給:業績・成果や保有能力など仕事に関係する要素によって決定される賃金

- 総合(決定)給:勤続年数と担当職務を評価する賃金

基本給の要素を属人給と仕事給に振り分けることが難しい場合、「本給」などの名目で設定されるのが典型ですが、運用しやすい一方、評価基準が曖昧になりがちという問題があります。

2.基本給の体系

基本給の体系は、属人給や仕事給などをどのように組み合わせるかによって次のように大別されます。

- 単一型体系:1つの基本給の要素によって構築された体系

- 併存型体系:複数の基本給の要素によって構築された体系

単一型体系の場合、「研究職は100%職務給」「営業職は100%成果給」といった運用ができますが、配置転換で職務が変更された場合、労働者がケガなどをした場合などに問題が生じるため、これを導入する企業と対象となる労働者は限られます。このような事情から、多くの企業は併存型体系を導入しており、属人給と仕事給の割合を調整することで賃金制度をマネジメントしています。

3)基準外賃金

現金給与の「毎月きまって支給する給与」のもう1つの要素が「基準外賃金」で、概要は次の通りです。

通常の労働以外に対して支払われる賃金で、時間外労働手当(いわゆる「残業手当」)など

基準外賃金は、通常よりも割り増しした金額を支払わなければならず、その割増率は労働基準法で定められています。いわゆる「残業」が慢性化している企業では、基準外賃金が大きな負担になります。特に、2023年4月1日からは、中小企業に対する割増賃金率の猶予措置が廃止され、従業員の残業(時間外労働)が1カ月で60時間を超える場合、その時間については50%以上の割増賃金の支払いが必要になったため、注意が必要です。

また、基準外賃金と似た言葉に「所定外給与(賃金)」がありますが、これは基準外賃金と同じ意味です。

3 賃金形態の管理

1)賃金形態の種類と賃金支払いの5原則

賃金は労働の単位(時間や出来高)に応じて支払うという考え方があり、それを類型化したものが「賃金形態」です。具体的には、次のようなパターンがあります。

- 時間給、日給、月給など時間によって計算されるパターン

- 出来高給のように販売個数などによって計算されるパターン

賃金形態を管理することで、雇用形態(正社員やパートなど)、職務の難易度、成果を上げるまでの期間などに応じて賃金をマネジメントしやすくなります。

注意が必要なのは、労働基準法の「賃金支払いの5原則」です。賃金支払いの5原則は次の通りで、一部、例外があるものの、順守しなければなりません。そのため、年俸制を導入した場合でも、年俸を12等分して毎月支払うことになります(賞与を支払う場合はさらに細かく分けて賞与相当分を確保します)。

- 通貨払いの原則

- 直接払いの原則

- 全額払いの原則

- 毎月1回以上払いの原則

- 一定期日払いの原則

2)賃金形態の状況

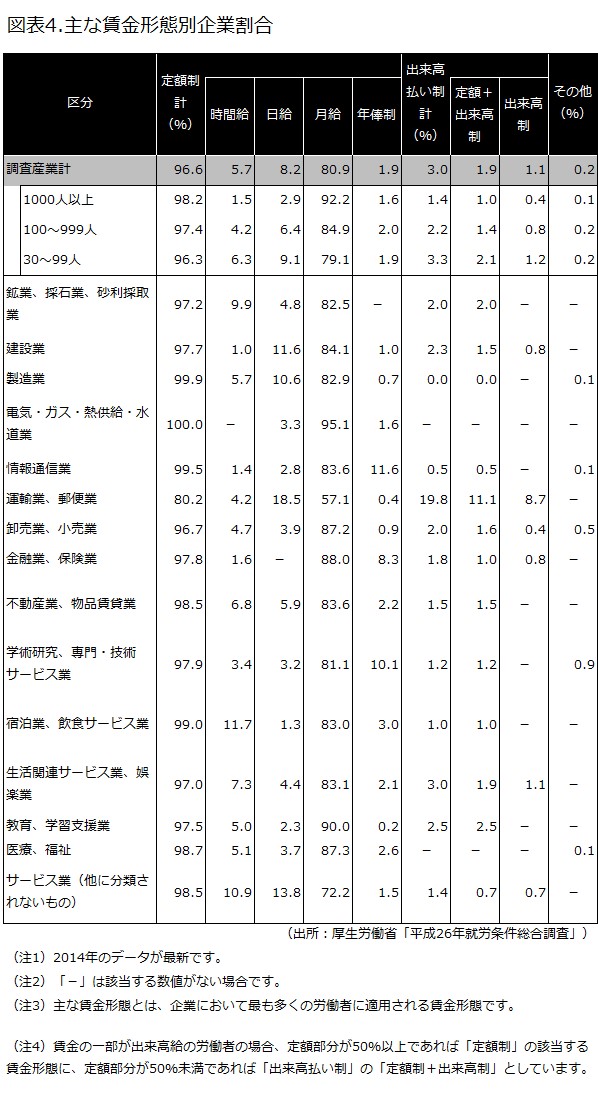

厚生労働省「平成26年就労条件総合調査」によると、主な賃金形態で最も割合が高いのは「月給」の80.9%です。

4 賃金支給額を決定する際の視点とこれまでの変遷

1)賃金支給額を決定する際の視点

労働者が労働力を提供し、企業がその対償として賃金を支払うことは労働契約の基本です。賃金支給額はこの点を前提としつつ、次の視点を考慮して決定されます。

1.企業の賃金支給能力(コスト)

労働者の労働力を購入するという「人件費」の視点です。他のコストと賃金(人件費)を全く同様に捉えることはできませんが、賃金が販売費・一般管理費(製造業などでは売上原価)の多くを占めているのは事実であり、これを適正水準に保つ必要があります。

2.労働力の市場価値

賃金には、労働力の需給状況に応じて変化する市場性があります。具体的には、労働者数全体、特定の業界の就業者、特定の技能の習得者などが変化の要因になります。現在のような「売り手市場」だと、一般的に賃金は上昇します。

3.他社の支給額

賃金は企業規模、業種、地域によって支給水準が異なります。この水準を下回ると労働者の不満足につながり、他社に転職してしまうこともあります。企業は、モデル賃金に関する情報を収集し、自社との違いを確認しておく必要があります。

4.雇用を巡るトレンド

景気動向、雇用環境、人事制度の変化などによって賃金のトレンドが生じます。分かりやすいのは、人手不足への対策として賃上げを検討するケースです。

5.労働者の生活保障

賃金は労働者にとって「生活の糧」であり、労働者の年齢、家族構成、居住地域などを考慮する必要があります。

6.労働者の貢献度

企業への貢献度は、労働者の職務遂行能力、担当職務の難易度、具体的に達成した成果(売り上げや研究成果など)などによって変わるため、これを加味して賃金を決定します。

7.利益分配

企業業績に連動し、利益分配の意味合いで支給する賃金です。毎月きまって支給される「業績給」と、臨時的に支払われる「賞与・期末一時金」の場合があります。

2)日本企業における賃金制度の変遷とこれからの動き

賃金支給額は前述した視点を考慮した上で決定され、それを実現するための仕組みが賃金制度として構築されます。これまでの日本企業の賃金制度は、その時々の状況に応じて年功主義から能力主義・成果主義へと変化してきました。主な流れを、基本給の構成要素の変化を中心に確認してみましょう。

1.年功主義(年齢給、勤続給)

戦後の日本の賃金体系に大きな影響を与えたのが、1946年に電力関係企業の労働組合が提案した、いわゆる「電産型賃金体系」です。これには、労働者の年齢、家族構成、勤続年数などに重きを置いた、生活防衛的・安定的な賃金制度であるといった特徴があり、基本給の中心は「年齢給」「勤続給」でした。

電産型賃金体系には、「職能給」などといった能力給も組み込まれてはいるものの、その割合はそれほど高くありませんでした。

2.能力主義(職能給、職務給)

家族構成や勤続年数などによって賃金の大部分が決定される電産型賃金体系への不満が高まり、1950年代後半から1980年代にかけて、基本給に「職能給」「職務給」が取り入れられるようになりました。

中でも職能給は、いわゆる「職能資格制度」として多くの日本企業に定着しました。しかし、職能資格制度が年功的に運用されるようになり、能力主義がほぼ有名無実化し、問題となりました。

3.成果主義(成果給、業績給)

1990年代に入ると、脱年功主義がより鮮明なものとなり、成果主義が注目されるようになりました。ここで基本給の要素として注目されたのが、「成果給」「業績給」です。

成果主義では、従業員が個人(あるいはチーム)で目標を達成するために取ったプロセスとその結果を評価するのが基本です。しかし、1990年代当時は、結果を必要以上に重視する企業が多く、「過酷な目標設定による従業員のストレス過多」「自分の成績につながらない仕事を嫌う従業員の発生」「確実に達成できそうな低い目標を掲げる従業員の発生」などの問題が生じ、多くの企業で成果主義の導入は失敗に終わりました。

もっとも、近年は業務管理ツールの発達に伴い、評価の中心を結果に置きつつ、プロセスについてもある程度評価する、バランスの取れた成果主義を導入している企業もあります。

5 賃金支給額を決定する際の考え方

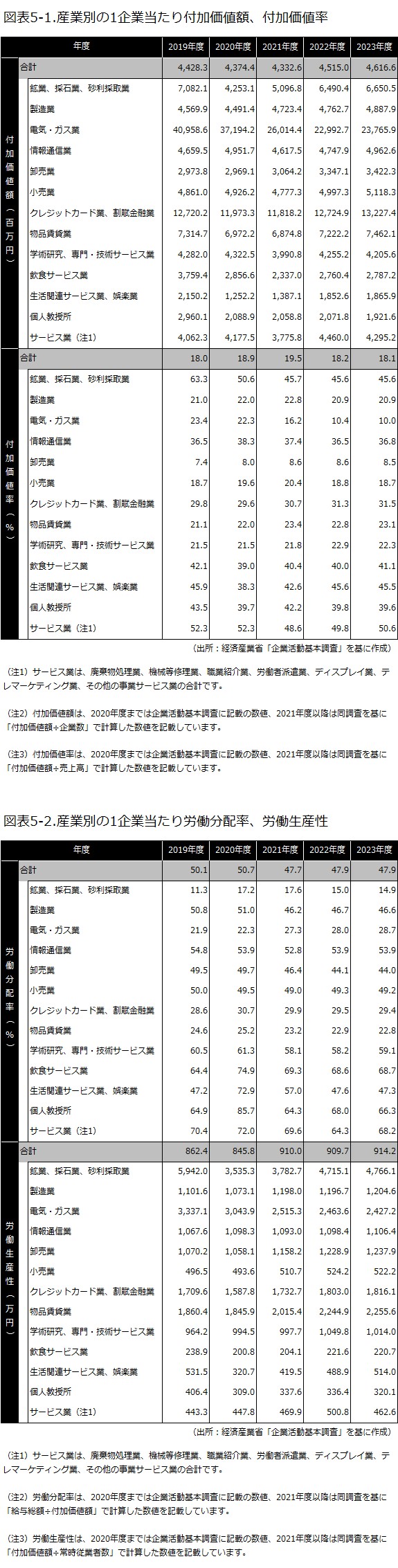

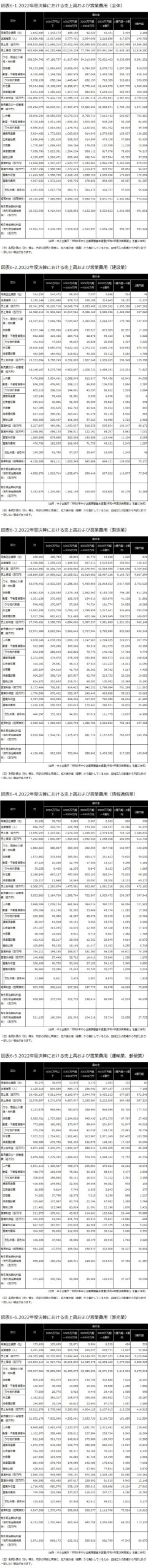

賃金支給額を検討する際は「適正人件費」に注目します。適正人件費の算出方式はいくつかありますが、例えば、「売上高×付加価値率×労働分配率」によって求めます。付加価値は売上高から原価(製造業は材料費や外注加工費、小売業は売上原価)を差し引いたもので(業種によって異なります)、その割合が付加価値率です。また、労働分配率とは、付加価値に占める人件費の割合です。自社の過去3年分のデータと将来の利益目標を参考に付加価値率などを設定すれば、適正人件費の目安を把握することができます。

また、世間相場を確認するためには、自社の「適正人件費」だけではなく、他社の賃金支給状況も確認します。世間相場と大きな違いがある場合は、必要に応じて見直しを検討します。

1)売上高労務費比率、売上高人件費比率

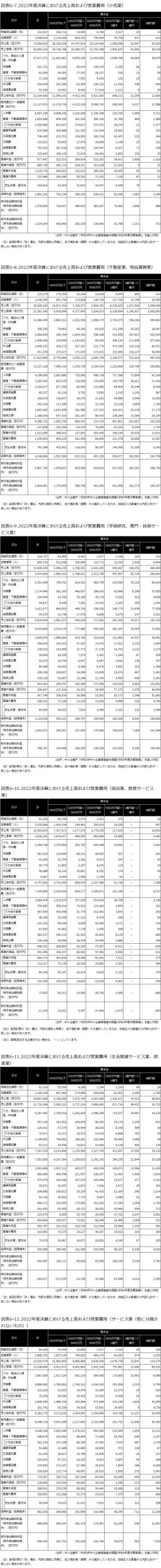

中小企業庁「令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)」によると、合計の売上高労務費比率は6.43%、売上高人件費比率は9.67%です。

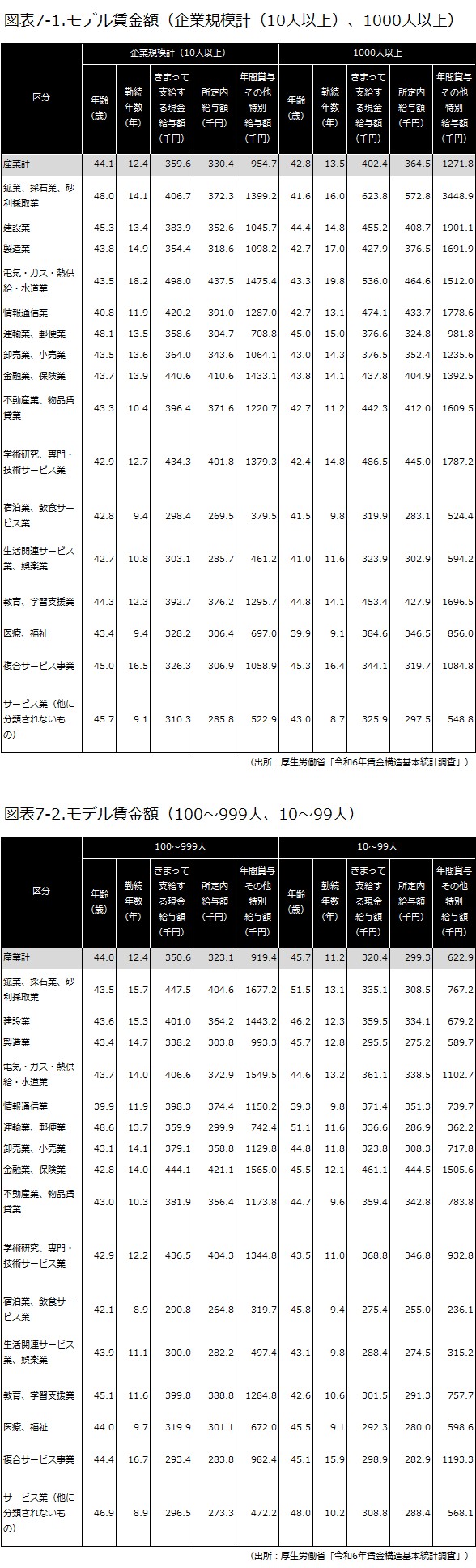

2)賃金支給額

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、企業規模計、産業計の「きまって支給する現金給与額」は35万9600円で、そのうちの33万400円が所定内給与額です。差額の2万9200円は時間外労働手当などです。また、「年間賞与その他特別給与額」は95万4700円です。

6 情報インデックス(この記事で紹介したデータの出所)

この記事で紹介した統計資料は以下の通りです。調査内容は個別のURLからご確認ください。なお、内容はここ数年の公表実績に基づくものであり、調査年(度)によって異なることがあります。

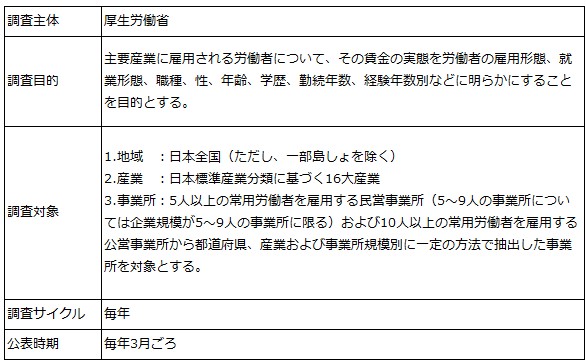

■賃金構造基本統計調査■

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html

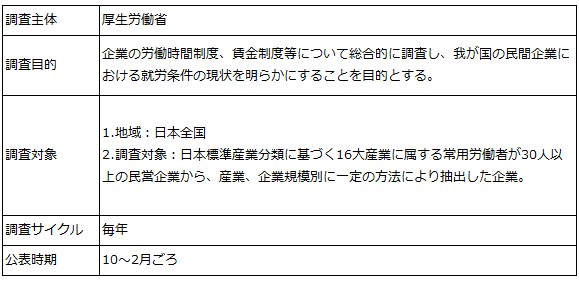

■就労条件総合調査■

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html

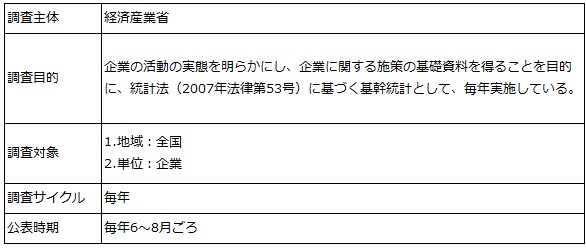

■企業活動基本調査■

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/

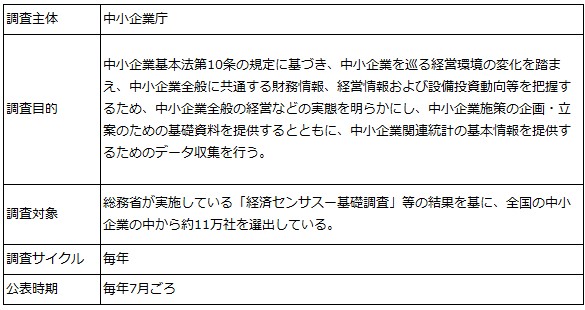

■中小企業実態基本調査■

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/

以上(2025年8月更新)

pj17901

画像:ChatGPT