1 再燃した退職金制度の見直し議論

2025年の年末に一旦先送りとなった退職所得課税の見直しですが、年明け早々に2026年度の税制改正での議論が再燃する可能性が示唆され、今後の動向には一層の注意が必要です。

どのような見直しになるかはまだ決まっていませんが、報道などによると、

勤続年数が20年を超えると増加する退職所得控除が減額され、社員の退職金の手取りが少なくなる

といった見直しの可能性がありそうです。

現状の退職金課税制度は、

- 退職所得控除

- 2分の1課税

- 分離課税

という3つの税負担を軽くする要素が組み込まれています。このうち、いずれかの要素(特に退職所得控除)に改正が入ると見込まれています。夏に行われる参議院選挙や、年末の2026年度の税制改正の時期には退職金制度に関する情報が耳に入ってくると思います。

退職金は、自社の資金繰りのみならず、社員の人生設計など影響は多岐にわたります。

退職金課税制度の現状を知り、その先を見越して退職金制度の見直しを検討する

ことも必要になるかもしれません。

2 税金的に優遇されている退職金課税

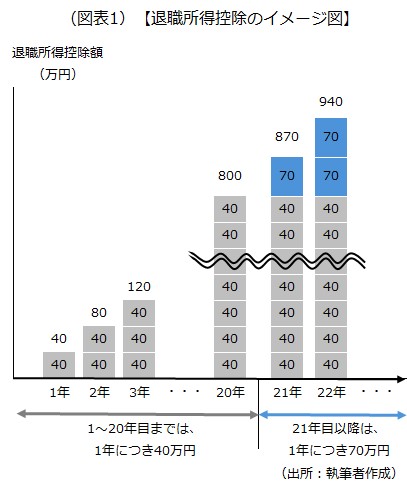

1)退職所得控除

退職所得控除は、

入社後、勤続20年までは40万円が控除額として1年ごとに積み上がり、21年目以降について1年ごとの控除額が70万円になる

というものです。なお、退職金の支払形態は、退職金を一括で支払う「退職一時金」、年金形式で支払う「退職年金(企業年金)」に分けられますが、退職所得控除は退職一時金に適用されます。

計算式は、次の通りです。

- 勤続20年まで:40万円×勤続年数

- 勤続21年目以降:40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)

例えば、勤続20年で退職した場合は800万円(40万円×20年)が非課税となり、勤続22年の場合には940万円(40万円×20年+70万円×2年)が非課税となります。

現時点では具体的な方針は決まっていませんが、報道などでは

- 21年目以降に控除額を70万円(図表内の青い部分)に拡大する仕組みを改める

- 勤続1年ごとの控除額を、勤続年数に関係なく一律とすることで、21年目以降拡大される控除額(70万円)を引き下げる

- 見直しが決まった場合には、すぐに実施されるわけではなく、10~15年程度の経過措置の期間を設ける

などの改正が入るのではないかとされています。

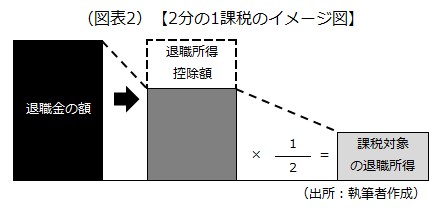

2)2分の1課税

2分の1課税は、

受け取った退職金(退職一時金)のうち、退職所得控除を超えた金額の2分の1に対してだけ課税がされる

というものです。なお、勤続年数が5年以下の社員ついては、退職所得控除を超えた金額の300万円までは2分の1課税となるものの、300万円を超える部分については、2分の1課税は適用されません。また、役員としての勤続年数が5年以下の役員が受け取る役員退職金については、退職所得控除を超えた金額の全額が2分の1課税の対象外となります。

計算式は、次の通りです。

課税される退職金の額=(受け取った退職金-上記の退職所得控除額)÷2分の1

例えば、勤続20年で退職し退職金が1000万円の場合は、(1000万-退職所得金額800万円)×2分の1=100万円が課税対象の退職所得となります。

3)分離課税

分離課税は、

役員報酬や給与など他の所得とは合算せずに所得税を計算する

というものです。つまり、退職金(退職一時金)を支払った場合、その額だけを基に所得税が計算されます。

所得税は「累進課税」といって、金額が大きくなればなるほど税率が高くなる仕組みなので、他の所得と合算して金額が大きくなると、その分高い税率が適用されてしまいます。そのため、高額になりやすい退職金については、他の所得と分離することで、退職した年に税率が急激に上がらないようになっています。

3 自社に合った退職金制度の見直しの検討を始めておこう

長年自社のために働いていてくれた勤続年数の長い社員に不利な改正があった場合、どのような対応が考えられるのでしょうか。

主な退職金制度の見直しとして、

- 退職金制度を廃止して賃金に上乗せする方法

- 支払形態を退職一時金から退職年金に変更する方法

があります。「改正が決まったとしても、10年から15年程度の経過措置の期間を設ける」との報道もあるので、焦って対応を決める必要はないと思われますが、もしもの場合に備えてさまざまなカードを用意しておくことは大切です。自社の資金状況や社員の生活環境などを把握した上で、自社に合った対応を検討しておきましょう。

1)退職金制度を廃止して賃金に上乗せする方法

退職金制度を廃止し、退職一時金として支払うはずだった分の額を毎月の賃金に上乗せすれば、退職所得控除に関する改正の影響を回避できる可能性があります。ただし、賃金が増えると、標準報酬月額が変動して毎月の社会保険料が増加することがあるので注意が必要です。

退職金制度を廃止して賃金に上乗せする場合、

各社員から合意を得た上で就業規則を変更し、退職金制度を廃止して、現時点の退職金相当額を支給(打切支給)

します。就業規則は本来、変更内容が合理的であれば各社員から合意を得なくても変更できます(社員の代表からの意見聴取は必要)が、退職金は社員の生活に関わる重要な問題なので、個別の合意を得るのが望ましいです。なお、どちらの方法を取る場合も、就業規則の変更内容(退職金制度の廃止時期、打切支給の内容、賃上げでの補填など)については、事前にしっかり社員に説明し、トラブルにならないよう注意する必要があります。

さらに、打ち切り支給に伴う資金繰りへの影響の度合いもしっかり認識しなければなりません。退職金制度の廃止後には、退職給付にかかる費用(引当金繰入額や掛け金)を現金給与額に回すことで賃上げを行います。なお、現時点で退職が近い社員などがいる場合、廃止時期については慎重な判断が求められます。

2)支払形態を退職一時金から退職年金に変更する方法

退職一時金には退職所得控除が適用されますが、退職年金として年金形式で支払う場合、雑所得となり公的年金等控除が適用されます。

支払形態を退職一時金から退職年金に変更する場合、

各社員から合意を得た上で就業規則を変更し、現時点の退職金相当額を確定拠出年金などの退職年金制度に移行

します。就業規則の変更のポイントは、1)と同じです。なお、退職年金については、例えば「退職一時金は退職時に受け取れるが、確定拠出年金は原則60歳にならないと受け取れない」など、社員にとってのデメリットもあるので、制度の違いは事前に説明しておく必要があります。

この場合も、社員の理解に加え、移行に伴う現時点の退職金相当額の支払いがもたらす資金繰りへの影響度合いもしっかり認識しなければなりません。また、退職年金は年金形式で支払うのが一般的ですが、例えば確定拠出年金制度では規約の規定により、社員自身が資産の運用先を決めるとともに、受け取り方を次の3つから選択できます。

- 年金

- 一時金

- 年金と一時金の組み合わせ

一時金として受け取る場合には退職所得とみなされるため、退職所得控除の対象になります。制度移行の場合は、今回の改正動向も含めた投資・運用教育が必要になります。

以上(2025年6月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30166

画像:ELUTAS-Adobe Stock