印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、職場のパワハラを防止する上で、各社員が知っておかなければならない「パワハラの6類型」をまとめました。

こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。ハラスメント相談窓口の欄に、窓口担当者の部署・連絡先を記入して、職場でご活用ください

以上(2024年11月作成)

pj20002

画像:日本情報マート

Just another WordPress site

印刷して職場に掲載できるポスターです。

今回は、職場のパワハラを防止する上で、各社員が知っておかなければならない「パワハラの6類型」をまとめました。

こちらからポスターのPDFをダウンロードできます。ハラスメント相談窓口の欄に、窓口担当者の部署・連絡先を記入して、職場でご活用ください

以上(2024年11月作成)

pj20002

画像:日本情報マート

先般、厚生労働省より「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。「人手不足への対応」をテーマにしており、中小企業にとっても興味深い内容となっています。

本稿では、「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の中から、中小企業に役立ちそうな部分をお伝えします。

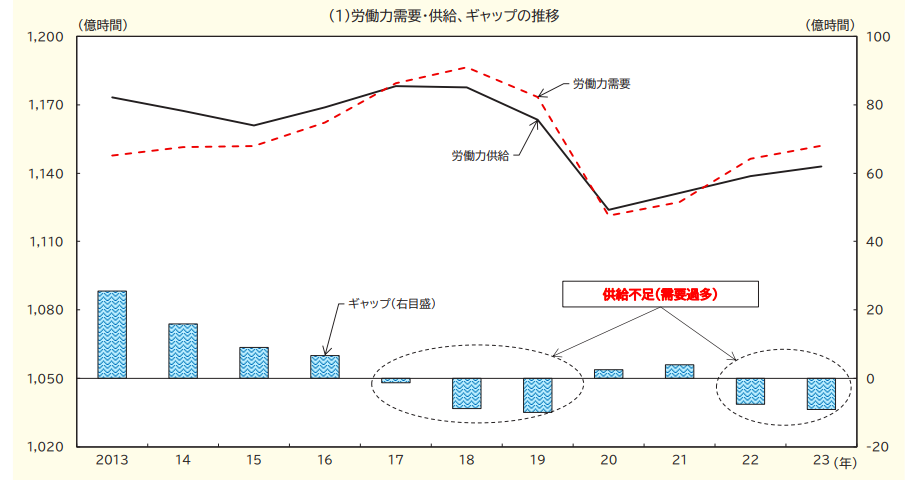

人手不足は、需要の増加、労働時間の短縮、サービス産業化の進展などが複合的に影響して生じます。日本では2010年代以降、人手不足が続いていますが、今後も人口減少や高齢化が続く見通しであるため、人手不足が「長期かつ粘着的」となっています。時間単位でみた労働力の需要と供給は、2017年以降、供給不足(需要過多)が目立っています。

※令和6年版 労働経済の分析(労働経済白書)より引用

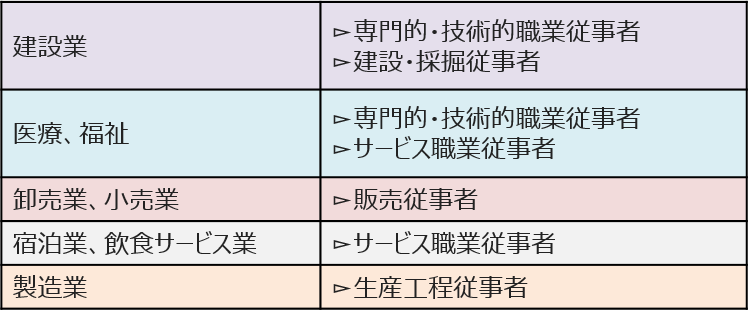

産業・職業別に労働力の不足度合い(労働力需給ギャップ)を分析すると、2017年以降、全体的に労働力需要が労働力供給を上回り、2023年には人手不足が広範囲の産業・職業で生じています。とりわけ、次の産業・職業で人手不足が顕著です。

労働経済白書では、人手不足への対応として、女性、高齢者、障害者、外国人など、「誰もが活躍できる社会の実現」を強調しています。人口が減少していく日本では、これまで以上に一人ひとりの労働者が貴重な存在となることから、政府も引き続き、リスキリング支援など生産性向上に向けた必要なサポートを行っていく必要がある、と指摘しました。

また、人手不足への効果的な対応事例も紹介しています。その中から、中小企業の取り組みを以下に紹介します。

「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)は、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/24-1.html)からダウンロードできます。概要版も載っているので、参考になさってください。

※本内容は2024年10月10日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09130

画像:photo-ac

建設業は、大きな建築物はもちろんのこと、住宅、道路、電気・ガス・水道などのライフラインに至るまで、私たちの生活に欠かせない地域を支える産業です。しかも工事は危険を伴う重労働であり、安全の観点からも細かな管理が求められる業種です。

建設業の中にもいろいろな業種がありますが、それらに共通していることは数次の請負関係の元で一つの工事が行われることが非常に多く、そのため業者間の調整がとても重要だということです。

建設業は様々な場面で緻密さが求められる産業ですが、重労働であるという側面が注目されて、昔から3K(きつい・危険・汚い)と呼ばれていた職種であることも事実です。現在は、高齢化が進み全体の36%以上が55歳以上となっており、若者の担い手をいかに確保するかが大きな課題となっています。

今の時代、SNSなどで容易に他の世界を覗き見ることができるようになり、若者の視野も広がり、更には若者の親世代にも3K職種についての固定観念が根強く残っているため、建設業は若い世代から選ばれにくい業種となっていました。

そこで国交省では、新3K(希望・休暇・給料)を掲げ、このイメージを一新して建設業が魅力のある業界になるための様々な施策を打ち出しています。

社会保険の適用に関する下請け指導ガイドラインもその一つです。これは厚生労働省のガイドラインだという誤解もあるようですが、建設業界の未来を考えた国交省のガイドラインです。

国交省は、建設業界の存続、発展のため、担い手3法(建設業法、公共工事の品質確保の促進に関る法律(品確法)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の改正により、以下のように様々な改正を行ってきました。

| (2014年) | 適正な利潤確保(ダンピング対策)と担い手育成・確保のための基本理念や具体的措置の規定等 |

| (2019年) | 働き方改革の促進と生産性向上への取組、持続可能な事業環境の確保等 |

| (2024年) | 働き方改革、処遇改善の徹底と持続可能な事業環境の確保等 |

特に、2019年改正では、社会保険加入率の向上、工期に関する基準作成、週休2日制の導入、DX化による生産性向上や、技術者が一定の条件のもと複数現場を担当できるようにするなど技術者不足解消に効果的な改正をし、働き方改革が大きく前進しました。

さらに2024年改正では、標準労務費の導入と建設Gメン機能の強化による著しく低い労務費での見積もり禁止や労務費のしわ寄せ禁止を行い、受注側に対しては短い工期での受注禁止や休日確保の配慮義務化を、発注者側に対しては適切な工期設定を求めるなど、建設業界の存続のため、本気で取り組む姿勢が感じられます。

また、2024年4月からは労働基準法の改正により災害復興などの一定の事由を除き、一般の業種と同様の時間外労働の上限規制が適用されました。

時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる三六協定)を締結して届け出た範囲でしか時間外労働をさせることができないことは、これまでの建設業も同様でしたが、特別条項に関する協定の締結および手続きをせずとも基本の協定の中で青天井に時間外労働時間数を協定することができていましたので、協定の上限時間を意識することなく時間外労働をさせていたのが実情だと思われます。

この改正により、建設業には時間外労働を原則月45時間以内とするための方策が求められています。

sj09131

画像:photo-ac

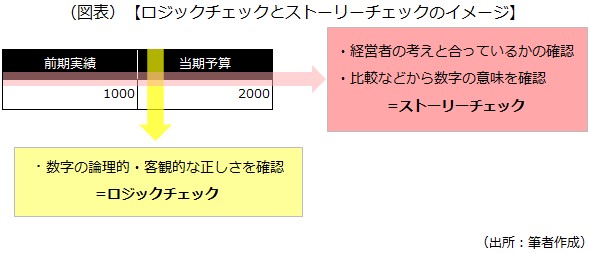

予算を立てれば、それが正しいかどうかをチェックしなければいけません。予算は目標です。その数字自体が間違っているとしたら、目標として意味をなしません。

しかし、なかには「予算作成はスケジュールがタイトな中で行われるため、チェックに割く時間はない」と思う方もいるかもしれません。そのタイトさは筆者も経験していますが、やはり、苦労して作成する予算だからこそ、意味があるものにしなければならないのです。

そのためには、ただ集計して終わりではなく、必ず予算の数字のチェックを行っていただきたいと思います。私たちが予算を確認するときには、

の2つの方法により進めていきます。

ロジックチェックというのは、

そもそも数字自体に論理的、かつ客観的な誤りがない状態かどうかをチェックすること

です。

例えば、転記ミスにより売上の数字が1桁多いとか、誤って数字をコピーしてしまい、水道光熱費と消耗品費 に全く同じ金額が記入されている事柄がこれに当たります。予算管理でも経理業務でも、会計に携わる者であればイメージしやすい内容だと思います。

各部署から出された予算額がそもそも間違っていないか、転記作業確認のための突合や、その集計過程など のチェックを行うことで、その数字自体の整合性や正確性を高めます。

ストーリーチェックというのは、

集計した予算は経営者が思い描いている数字になっているか、なっていないのであれば、その理由や背景をチェックすること

です。

例えば、経営者は増収増益を期待している、売上高が増える、利益も増えるというふうに考えているとします。この考えが予算の基になっていなければなりません。それなのに、作った予算が減収減益になっており、経営者の意に反した予算になっているケースがあります。また、全社的にコスト削減を考えているのに、A支店だけコストが上がっていたりするケースもあります。

経営者の立場に立って資料を見ると、全社的なコスト削減のケースでは「どうしてA支店は数字が増えちゃっているの?」というような話になることを、あらかじめ抽出して、チェックしておかなければなりません。仮にA支店では、近隣への競合店の出店があるために、チラシや景品などのマーケティングコストを必要としているなどといった情報を、事前に用意しておくということが、このストーリーチェックになります。

これはロジックチェックと違って、正しい1つの答えに修正するものではなくて、何が起きているかということを用意するために行われます。予算は目標なので、経営者が思い描いている通りにすることが一番良いのです。さらに、ストーリーチェックには大事な視点がもう1つあります。それは、

数字の意味は何か(なぜ、その数字になっているのか)ということ

です。当期予算が前期実績や前期予算と比べて、増減した場合に書くコメントがこれに当たります。

ストーリーチェックを行うことで、その予算が経営者に役立つものとして情報価値を高めます。

それでは、ロジックチェックとストーリーチェック、どちらが大事でしょうか。もちろん数字が間違っていると問題ではあるものの、

予算管理ではどちらかというと、ストーリーチェックのほうが大事

になります。

経理のキャリアが長い人からすると違和感があると思いますが、予算において確保すべき正しさは「100%」でなくてもよいのです。

例えば、B支店の水道光熱費が正しくは月1万円のところを、誤って年1万円というふうに転記されていたとします。当然、間違いですよね。この差というのは11万円(1万円×12カ月で年12万円と年1万円との差)になるわけです。確かに間違いではあります。経理業務であれば領収書や請求書をチェックすることで、必ず見つけないといけない間違いになります。しかし、会社全体で見る予算の場面では、それほど大きな影響ではないと思います。

このような誤りは、大胆に考えると、見つけなくてもよいのです。その代わりに、

予算の全体像に影響するような大きな誤りをなくし、さらに期待されている期限を守って提出すること

の方が優先されるべきです。

まず、提出する予算損益計算書でおかしな点がないかという視点で見てみます。例えば、人数を増やす計画なのに人件費が減っているなどが挙げられます。このようなストーリーが合わない問題を確実にチェックしましょう。

予算では大きな視点がより大事になるということです。予算作成は時間の制約があるので、その中で、チェックを効率的に行う方法を考えましょう。

予算管理はデータを正確に作成することはもちろんですが、その上で役に立つ経営情報を届けることが重要です。そのためには、「ロジックチェック」だけでなく、「ストーリーチェック」が必須です。ちまたで経理の仕事が奪われると騒がれているAIは、ロジックチェックは得意ですが、ストーリーチェックをすることはまだまだ難しいように感じます。“この数字”と“あの数字”が一致しているかどうかのロジックチェックは、私たちが目で見るよりもAIに任せてしまった方が正確かもしれません。しかし、AIは相手に合わせたカスタマイズは得意でないため、コミュニケーション領域への進出は難しいといわれています。ChatGPTやCopilotの出現により少し様相は変わってきましたが、理解力の限界、曖昧な指示への対応など、人間のような柔軟性には課題があるようです。

予算管理には、この「ストーリーチェック」のように、AIで代替されにくい業務が多く存在します。現場との緻密なコミュニケーションや、日々の些細な出来事への気付きといった地道な積み上げが、予算作成におけるチェックで大切な要素になるのです。

以上(2024年11月作成)

pj35166

画像:thanksforbuying-Adobe Stock

今シリーズは、前シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』の実践編です。

知識やノウハウは分かったけれど、「現場で実践するにはまだハードルが高い」「うまく一歩を踏み出せない」という方のために、毎回実際にありそうなさまざまなシチュエーションを想定して、どんなコミュニケーションを取るのが望ましいかを一緒に考えていきます。

第4回の事例解説はいかがだったでしょうか。今回は課題[事例4]です。以下に再掲しますので、考えた解答を思い出してみてください。まだ考えていなかったという方もぜひ考えてみてください。繰り返しますが、解説だけを読んでいても実行や応用はままなりませんよ。

—————————

Q.部下のDさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。

[事例4]

〇あなたの課(部)では、メンバーも入れ替わった今期から新たに毎週月曜夕方に定例ミーティングを設けており、メンバーは基本的に参加が必須となっています。しかし最近、Dさんの欠席率が高いように感じています。

〇始めた当初は全員が開始時間の少し前にはそろっていたのですが、1カ月くらいたった頃から、欠席や大幅な遅刻をするメンバーが毎回のように1人や2人いることも、上司であるあなたは気になっています。

—————————

テーマは「会議」です。これまでの事例と同様に起こっている事象を整理することから始め、現場で起こっていることの可能性を整理してみましょう。

いつものように事例を読み返して、起こっている事象の整理から始めてみましょう。現状は、会議そのものが理想的に機能しておらず、結果として遅刻や欠席が増えているのかもしれません。その場合、どんな原因が考えられるでしょう。

会議の成功には、「A.目的・意義が明確で共有されていること」と「B.A.の目的・意義が達成できるように適切に運営がされていること」が必要でしょう。「A.目的・意義の共有」と「B.適切な運営」です。その上で「C.参加者側の問題」もあるでしょう。

特にB.にはさまざまな事項が含まれていそうです。詳しく見ていきましょう。開催要項(頻度・曜日・開始時間・開催場所・所要時間・参加者など)、議題の事前提示や資料の提示、集合ルール、遅刻・欠席の連絡や違反者への対応ルール、当日の議事進行、終わり方(決定事項と継続事項の整理)、次回の告知など。実に幅広い事項が考えられます。

さらに細かく言えば、例えば上記開催要項の「参加者」だけを取っても、必須参加者とオブザーバーの選定・指名、欠席の場合の代理の立て方や、座席表などが含まれます。遅刻・欠席違反者への対応なども、甘すぎても厳しすぎても機能しません。結果としてさらに遅刻・欠席が増える、また参加意欲が低下する要因になります。

同じように「頻度・曜日・開始時間・所要時間」なども、適切でないと遅刻や欠席が増える原因になり得るでしょう。参加者は「こう変えたほうがいいかも」と思っていても、一旦決まった以上はなかなか口に出しません。まして遅刻・欠席した当人は意見があっても提案しづらいでしょう。

余談ですが座席について、私はできるだけ毎回ランダムに替えることを提案しています。視点を変えて新しい発想を生む、座り位置による発言力の違いや権力関係を固定化しないなどの意図があります。議事録担当も、特に記録係がいない場合は年次などに関係なく全員交替制が望ましいと思います。全員の参加意識も高まりますし、若手の発言機会も増えます。

こうして会議の成功要因を見ていくと、実に多くの事項が関係していることが分かります。会議への遅刻・欠席が発生した場合、直ちにそれを「C.参加者側の問題」とすることは実に短絡的であると言えるでしょう。

会議自体の原因を横に置いて、Dさんを呼び出して詰問したところで事態はもっと悪くなるばかりです。あなたが最初に取り組むべきは、会議自体に原因がなかったかを振り返ってみることです。

とはいえ、あなたの振り返りだけでは限界もあるでしょう。

会議も回数を経てきたわけで、この辺りで一度「当会議の目的・意義と運営の確認、見直しについて」といった議題を用意してみてはどうでしょう。A.とB.の成功要因を磨き直すのです。

先ほど挙げた事項ごとに現状のままでよいか、改善するべきか、具体的にどんな改善方法があるかについての事前アンケートを実施するのもいいでしょう。

個々の事項だけでなく、全体について感じる問題点や改善案も聞きましょう。予め回収して整理し集約しておけば、当日の議論も活発になり、改善点をすぐに次の会議から反映できます。

会議参加メンバーに働きかける際には、『新たな3つのコミュニケーション習慣』を思い出してください。「傾聴」「褒める」「前向き発想」、具体的にイメージできましたか?

事前アンケートを取ること自体が「傾聴」です。案内文では皆さんの意見を聞きたいことを真摯に伝えましょう。

ここで本音を引き出せなければ、本当の改善にはつながりません。

案内文の冒頭では「褒める=感謝の言葉」を忘れずに。

当会議の目的・意義を理解して、他の業務がある中でも優先してこれまで出席してくれたこと、活発な意見や提案をしてくれたことに「褒める=感謝の言葉」を伝えましょう。

会議当日の冒頭でも必要なことです。

その上で、アンケートの案内文や会議の最後は「前向き発想」の言葉で締めくくりましょう。

会議の見直しは“私”のためではありません。

「会議の目的・意義の達成に向けて、“みんな”のための会議となるように参加者全員で力を合わせましょう!」

“みんな”のため、に反応しない人もいるでしょう。会社や部署へのエンゲージメントが十分でない会議の場合、参加率を上げるには「出れば得する、出ないと損だ」と思える場を演出できるといいでしょう。「会議がどんな場であれば、必ず参加したくなりますか」と聞いてみましょう。

例えば営業会議の場合は、「会議に参加すればもっと売れるノウハウが得られる」「その場でしか聞けない生の情報が得られる」と分かればどうでしょう。誰もが目の色を変えて参加するのではないでしょうか。

毎週の会議であれば、会議の冒頭に前週最も売った営業担当者が講師役となって、その取り組みやノウハウを紹介するコーナーを用意してもいいでしょう。ノウハウを公開してくれるのですから、講師役を担ってくれた人には、登場頻度によって別途表彰するなり評価をしてあげてください。

事例4の私からの質問は「Q.部下のDさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください」でした。

こうして見てくると、Dさん自身に「C.参加者側の問題」の可能性もあれば、それ以前に「A.目的・意義の共有」や「B.適切な運営」に問題がある可能性も見えてきます。Dさんも見直しについて貴重な意見を持っていながら、自身に欠席が多い手前言い出せないのかもしれません。

事前アンケートや見直しを議題とする会議の前にDさんに声かけしてプレッシャーをかける必要はありませんが、Dさんのアンケート回答には注目しましょう。そこに欠席の原因につながる改善提案なく、気になるようであれば、会議の前にDさんを呼んでこう声をかけてはどうでしょう。

「実はDさんの欠席が増えていて心配です。目的・意義の達成に向けて毎回全員がそろうようにしていきたいので、会議の運営などでご意見や改善点があればぜひうかがいたいのですが…」

詰問になってはいけません。会議に見直すべき点がある以上は、「Dさんは出席したかったけれど何かが邪魔したのかもしれない」という前提で質問してください。“毎回全員がそろうようにしていきたいので”という「前向き発想」の一言が大切です。

他にも欠席だけでなく遅刻が目立つ人がいれば、同じように意見を求めるといいでしょう。

その答えは、毎回遅刻なく出席して前向きに取り組んでいる人全員が聞きたいはずです。こちらの場合も詰問するのではなく、Dさんへの質問と同じスタンスで。

会議で結論を得た改善点にDさんが納得しているようであれば、あえて本人に質問をしない選択肢もあります。次回以降の会議に改善点を反映し、様子を見てみましょう。Dさんはじめ、欠席や遅刻がなくなるなら、A.やB.の会議自体が問題であったと分かります。

初めてのケースですが、この場合、事例に関してDさんにかけるべき言葉は特にありません。

会議の良し悪しの一義的な責任は主催者である上司にありますが、会議は対象となるみんなのものです。目的や意義が共有されて「やろう」となったのであれば、会議の成功に向けて努力する責任は全員にあります。

今回全員の力で見直して、良い方向に向かっているのであれば、Dさんだけに声をかける必要もないという意味です。あえてDさんに声をかけるとすれば、こんな感じでしょうか。

「会議自体に問題があって出席しづらくなっていたみたいでごめんね。Dさんの積極的な参加を期待していますよ、よろしくお願いしますね」

【今回の3つのポイント】

1 会議の成功に必要な事項を整理し、現状を点検してみる

2 「会議の見直し」を議題に挙げて、事前アンケートも取ってみる

3 Dさんには改善に向けて意見を聞く、あるいは様子を見て直接話す。会議の見直しでDさんの出席が改善されたら、今回のことでは特に声をかける必要はない。

最後に、ここまで上司の側の視点からばかりお話ししてきましたが、あなたがDさんのような参加者の側で、会議自体に問題を感じていたらどのように行動すればいいでしょう。

会議で発言しない、欠席や遅刻をするなど後ろ向きな行動で抵抗してみたところで何も改善されません。会社や部署にとっても大いなる時間の無駄ですし、あなた自身にとってもそうでしょう。中身の薄い、結論の出ない会議などさっさと終えて、自分の仕事に戻りたいものです。

会議についての自分の不満や意見、改善点などを上司や事務局に言いにくいのであれば、「聞いた話」にする方法があります。聞く耳を持ってもらうために自身は出席した上で、次のように声をかけてはどうでしょうか。

「最近、欠席者多いですよね」「〇〇が良くないよね、〇〇したらいいのになんて声を結構聞きますよ」「一度みんなの意見を聞いてみてはどうでしょう」

次回に向けた課題[事例5]を紹介します。

—————————

Q.部下のEさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。

[事例5]

〇上長や人事部からは「働き方改革の一環として残業はなるべくしないように」と要求される中、部署に欠員があり、その業務の穴をみんなで埋めなくてはなりません。上司であるあなたは、ベテラン社員に手分けしてもらいながら、若手のEさんにも一部を振ることにしました。まだ一人前とはいえませんが、本人にとっても成長の“チャンス”だろうと考えたのです。

〇Eさんを呼んで「欠員もあったので、この仕事を新たに担当してほしい」と伝えました。するとEさんから「この仕事の意味って何ですか? 私が担当する意味がありますか?」と返されたのです。

—————————

テーマは「新たな仕事の依頼」です。これまでの事例と同様に起こっている事象を整理することから始め、現場で起こっていることの可能性を探ってみましょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。さらに事例を使ってのシミュレーションがイメージできるようになられたでしょうか。もし日常で近いシーンに出会うことがあれば、ご自身で考えて『新たな3つのコミュニケーション習慣』の実践にトライしてみてください。

次回もお楽しみに。

<ご質問を承ります>

ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。

『新スペシャリストになろう!』 https://amzn.asia/d/e8GZwTB

『なぜ社長の話はわかりにくいのか』 https://amzn.asia/d/8YUKdlx

以上(2024年11月作成)

(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)

https://www.brightside.co.jp/

pj90266

画像:PureSolution-Adobe Stock

スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができ、私達の生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになりました。

運転しながらのスマートフォンの画面注視や操作・通話などのいわゆる“ながら運転”は、画面・会話に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見できず歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為です。

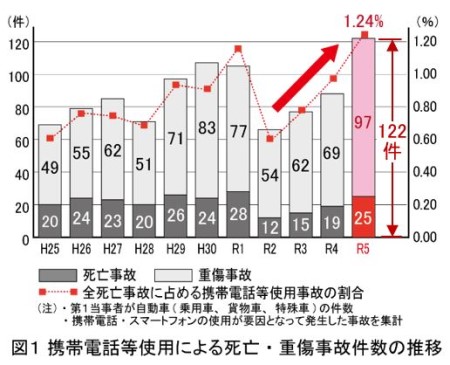

運転中のスマートフォン画面注視など(以下、ながら運転) 、携帯電話等使用に起因する交通事故は、ながら運転に対する罰則が強化された改正道路交通法が令和元年12月に施行されたことや、広報啓発や交通指導取締り等の推進により、令和2年には大幅に減少しました。(図1)

しかし、令和3年以降、ながら運転による死亡・重傷事故件数は増加しており、令和5年には122件、全死亡事故に占める ながら運転事故の割合も1.24%と、最も多くなっています。

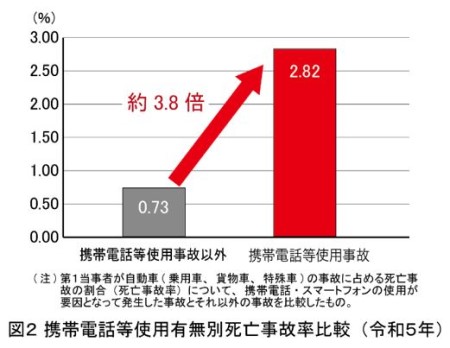

また、携帯電話等「使用」の場合は、「使用無し」と比較して死亡事故率※が4倍近く高くなっています。(図2)

※第1当事者が自動車(乗用車、貨物車、特殊車)の事故に占める死亡事故の割合

出典:警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html (2024.10.16閲覧)

携帯電話等の画面注視や操作時は脇見運転が多くなり、これが事故発生の人的要因となる割合は78%(非使用時に対し約4倍)を占めます。一方で通話時は漫然運転と脇見運転を合わせると56%を占めます。通話時も、前方を見ているつもりであっても注意が散漫になり、周囲の確認が不十分になる傾向があります。

出典:(公財)交通事故総合分析センター「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」

https://www.itarda.or.jp/presentation/18/show_lecture_file.pdf?lecture_id=95&type=file_jp (2024.10.16閲覧)

スマートフォンを見たり操作したりすることは「ほんの一瞬」であっても危険です。

ドライバーが運転中に2秒間以上視界が遮られると、危険を感じるといわれています。

車は2秒間で思った以上に移動します。その間、スマートフォンの画面を見るなどして周囲の視界が遮断されると、前車、対向車、歩行者等に気づくのが遅れ、ブレーキ操作等が間に合わず、追突、衝突もしくは歩行者等をはねるリスクが高まります。

時速60kmで走行している場合、2秒間に約33m進み、そこからブレーキをかけても停止距離が44mあるため、合計で約77mも進行してしまいます。

ながら運転の危険性についてみてきましたが、「ほんの一瞬なら大丈夫」という気持ちを生じさせないために、“ながら運転は絶対にしない”という強い意識を常に持ち続けることが大切です。

ながら運転の危険性をいま一度認識し、安全運転を心がけましょう。

以上(2024年11月)

sj09129

画像:amanaimages

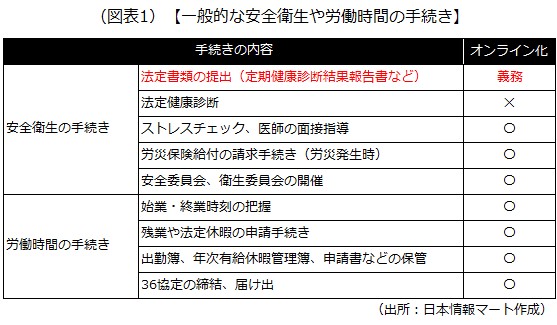

この記事では、人事労務の仕事を紙からデータに切り替えたい人向けに、

安全衛生や労働時間の手続きはどこまでオンライン化できるのか

をまとめます。一般的な安全衛生や労働時間の手続きは、原則オンライン化が可能ですが、図表1の赤字に注意が必要です。オンラインでの手続きの義務化という重大な制度改正があります。

【法定書類の提出(定期健康診断結果報告書など)】

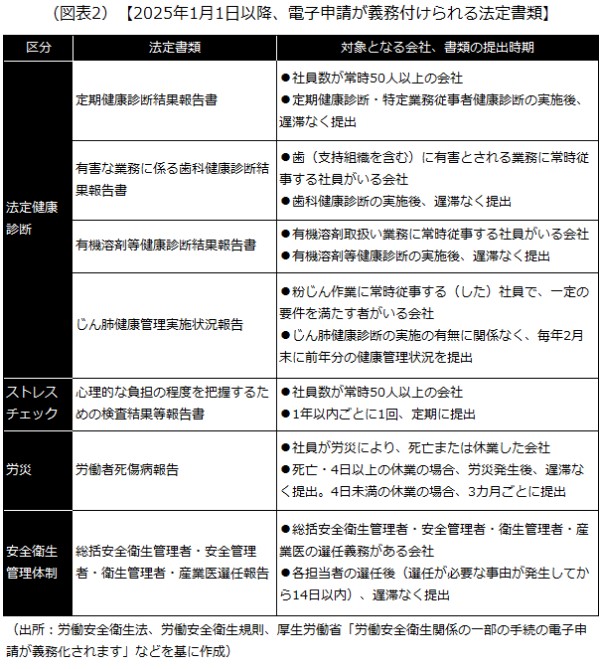

2025年1月1日以降、法定健康診断・ストレスチェック・労災(労働災害)・安全衛生管理体制に係る書類について、オンラインでの提出(電子申請)が義務化されます。

以降では「安全衛生の手続き」「労働時間の手続き」の2段階に分けて、労務管理のオンライン化のポイントを見ていきます。

図表2の7つの法定書類については、

2025年1月1日以降、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」によるオンラインでの提出(電子申請)が義務化

されます。ただし、電子申請が困難な事情がある場合、当面の間は経過措置として、従来の紙による提出が認められます。

e-Govでは、インターフェースから該当する手続きを選択した上で、必要情報を入力し、電子証明書を添えてオンラインで手続きを行います。電子証明書を持っていない場合、GビズID(1つのIDでさまざまな行政サービスにアクセスできるサービス)による手続きも可能です。

なお、図表2の各書類は、厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使うと、ガイダンスに基づき入力した情報を、直接e-Gov経由で提出できます。入力した情報は端末に保存できるので、作業の一時中断や再申請なども可能です。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

■GビズID■

■厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」■

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

ここから先は、法定健康診断やストレスチェックについて、法定書類(図表2)以外の実務に注目し、オンライン化の可否、オンライン化する場合のポイントを紹介します。

会社に実施が義務付けられている法定健康診断(定期健康診断など)は、採血や医療器具を用いた検査を行うため、基本的にオンラインでは実施できません。

ただし、予約はオンラインでできます。例えば、健康保険の「生活習慣病予防健診」(国からの費用補助の対象)を利用して法定健康診断を実施する場合です。国から費用補助を受けると言っても、手続き自体は健診実施機関に直接申し込むだけでよく、また、電話やウェブで予約ができる健診実施機関もあります。

また、健康診断結果は、データで保管することが可能です(医師等の電子署名や押印は不要)。

50人以上の会社に実施が義務付けられているストレスチェックは、オンライン化が可能です。ストレスに関する質問に社員が回答し、その結果を集計・分析できればよいので、クラウド型の健康管理システム(ウェブ上で質問への回答、結果の集計・分析を行える)などを利用するとよいでしょう。

ストレスチェックの結果はデータでの保管が可能で、社員本人への結果の通知もオンラインで行えます。ただし、ストレスチェックの結果は機微な個人情報なので、メールなどで通知する際は細心の注意が必要です。クラウド型の健康管理システムには、各社員の専用ページで結果を出力できるものがあるので、利用するのもよいでしょう。

また、会社はストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判断された社員に対して、医師の面接指導を実施しなければなりません。この面接はオンラインでも可能ですが、実施に当たっては、次の条件を全て満たす必要があります。

医師の面接指導の結果は、社員に対する就業上の措置の検討に必要なため、会社にも伝えられます。結果の受け取りや保管の方法について法令に定めはありません。しかし、機微な個人情報なので、データのやり取りでは必ずパスワードをかける、必要最小限の関係者しかアクセスできないフォルダに保管するなどの対応が求められます。

社員が業務災害や通勤災害に遭った場合、通常は

ことで、労災保険給付を請求できます。

1.と2.の手続きは、e-Gov経由の電子申請が可能です。療養(補償)給付の場合は医療機関等が、それ以外の給付の場合は給付を受ける社員が電子申請を行います。ただし、社員、会社、医師(薬剤給付の場合は薬局)それぞれの電子署名が必要となるなど手続きが少し煩雑です。

取り急ぎ、1.の事業主の証明だけできればいいということであれば、会社にPDF編集ソフトがある場合、厚生労働省ウェブサイト(下記URL)から請求書のPDFをダウンロードし、事業主の証明の欄に直接必要事項を書き込むことでスピーディに対応できます(会社の押印は不要)。

例えば、療養(補償)給付の場合、社員は会社からメールなどで事業主の証明がされた請求書を受け取り、それを印刷して医療機関等の窓口に持参するといった具合です。

■厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

安全委員会、衛生委員会(まとめて安全衛生委員会とすることも可)の設置義務がある会社は、毎月1回以上委員会を開催する必要があります。この委員会は、テレビ会議システムなどオンラインで開催できます(難しい場合は出席者がメールなどでやり取りする形式も可)。

委員会の議事の概要は、都度社員に周知する必要がありますが、こちらもメールなどオンラインで行うことが認められています。

始業・終業時刻の把握は、次のいずれかの方法に則っていれば、オンライン化が可能です。

すでにオンライン化を実現している会社は、クラウド型の勤怠管理システムを導入しているケースが多いです。スマートフォンのアプリから打刻できるもの、業務用パソコンのログイン・ログアウトに連動して始業・終業時刻が自動的に記録されるものなどがあります。

一方、勤怠管理システムを導入していない会社は、エクセルやプレッドシートの出勤簿に入力するなどの自己申告制にしているケースが多いです。その場合、自己申告の内容と労働実態にズレ(隠れ残業など)がないか、ダブルチェック体制にしたり、抜き打ち調査などで随時チェックしたりする必要があります。労働基準監督署の調査などでは、運用面に関しても問われることが多いので、エクセルなどを用いて、出勤簿をクラウド上で管理できるようにしておくと便利です。

社員が残業(時間外労働や休日労働)や法定休暇(年次有給休暇や育児・介護休業)を取得する場合、上司などに申請書を提出するのが一般的です。残業や法定休暇の手続きについては、基本的に法令に定めがないので、会社の判断でオンライン化できます。

育児・介護休業については、法令で申出の手続きが決まっていて、

原則書面で申請するが、会社が適当と認めた場合、メールなどでの申請も可能

というルールになっています。また、会社は育児・介護休業を申請した社員に、休業の開始日や終了予定日を通知する必要があります。この通知も原則書面で行いますが、社員が希望すればメールなどでも通知できます。

出勤簿や年次有給休暇管理簿は、労働基準監督署の臨検などがあった際、速やかに確認できる状態であればデータ保管が可能です。PDFで社内サーバー、勤怠管理ソフト、給与計算ソフトなどの中に保管するとよいでしょう。

残業や法定休暇の申請書、申請メールなどの保管について法令に定めはありませんが、出勤簿や賃金台帳と密接に関連するので、一緒に保管しておくのが望ましいでしょう。

社員に残業を命じる場合、会社は過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、毎年、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定は、電子契約書ソフトなどを使ってオンラインで締結することが可能です(労使ともに押印は省略可)。届け出もe-Gov経由で行うことができます。

以上(2024年11月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00456

画像:Stokkete-shutterstock

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、「楽聖」とも呼ばれる伝説的な音楽家です。交響曲第5番《運命》、ピアノ・ソナタ第14番《月光》など、彼が作り出した名曲は、誰しも一度は耳にしたことがあるでしょう。特に交響曲第9番(以下「第九」)は「人類最高の芸術作品」ともいわれ、日本では毎年、12月になると各地で演奏会が行われるのが恒例となっています。そして今年2024年は、ベートーヴェンが第九を作り出してからちょうど200年という記念すべき年です。

冒頭の言葉はベートーヴェンが第九を完成させるずっと前、交響曲第3番《英雄》の初演の際、「曲が長すぎる」との観客からの苦情に対して返した言葉です。《英雄》は演奏時間が約50分にも及び、内容も複雑で型破り。しかしベートーヴェンは、この苦情に全く耳を貸しませんでした。この言葉から約20年後に発表される第九の演奏時間はなんと約63分。1時間以上にも及ぶ傑作の姿が、当時の彼にはもう見えていたのでしょう。

ベートーヴェンは「こだわりの人」であり、自らの生業に決してぶれない軸を持っていました。彼は大学でフリードリヒ・フォン・シラーの「歓喜(フロイデ)」という詩に出会ったとき、その詩に曲を付ける構想を練り始めました。この「歓喜」が、現在の第九の第4楽章、歓びの歌の歌詞に当たります。構想を練り始めてから初演までは、約30年以上。しかも、初演までの間に、ベートーヴェンは病気で聴力を失っています。ですが、音楽家として致命的なハンデを抱えながらも、彼の軸がぶれることはなく、理想とする音楽の実現に生涯をかけて挑み、「こだわり」を貫き通しました。自身のこだわりについて、彼は生涯頑固でした。

一方で彼には、新しい才能や良いと思うものをどんどん吸収する、素直で好奇心旺盛な一面もありました。死の床にあっても、当時新鋭であったシューベルトの楽譜を毎日、何時間も読んで楽しんでいたそうです。

「こだわり」を貫くことは会社経営に不可欠な要素です。例えば、「わが社は、社会のためにこんなことを成し遂げるんだ!」という経営者の思いは会社の方向性を決める軸であり、そこがぶれないからこそ、社員は経営者についていきます。とはいえ、「自分がこうしたい」と思うだけでは、ただの独りよがりになってしまいます。ベートーヴェンが若きシューベルトを尊敬していたように、良いと思うものを素直に受け入れる柔軟な姿勢があって初めて、自分の「こだわり」をどうやって社会の中で実現すべきかが見えてくるのです。

ベートーヴェンが彼の「こだわり」を追求し、何十年もかけて実現して完成させた第九は、ベルリンの壁崩壊時の演奏や欧州連合の歌としての採用など、世界における特別な曲になりました。ベートーヴェンが大切にした「こだわり」は、今も確かに人の心に響き続けています。

出典:「ベートーヴェンは怒っている! 闘う音楽家の言葉」(野口剛夫(著)、アルファベータブックス、2020年12月)

以上(2024年12月作成)

pj17627

画像:AS Photo Family-Adobe Stock

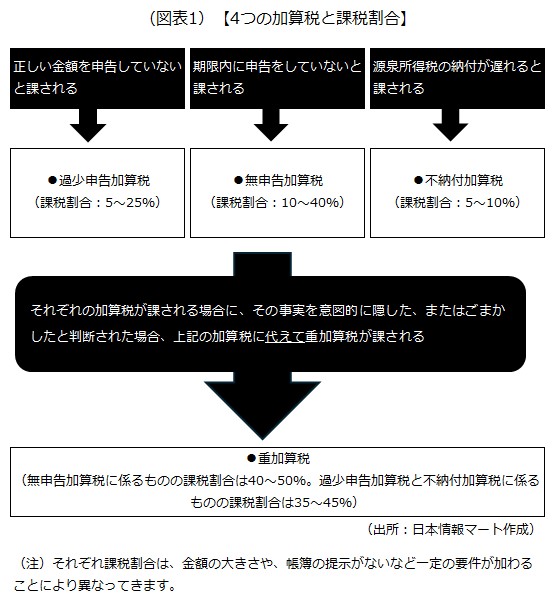

加算税とは、

税務調査などで間違えが見つかったり、そもそも申告・納税を忘れていたりした場合に課される税金

です。毎年、申告・納税をしている法人税や所得税などと違って馴染なじみがないため、どのくらいの率(以下「課税割合」)が課されるのか、どういったときに課されるのかを知らない人も多いです。しかし近年、インターネットを介した取引が当たり前になり、高額な所得があっても無申告を繰り返す人が増えていることなどを背景に厳格化が進んでおり、しっかりと認識しなければならなくなってきています。

加算税には、

の4つの税金が設けられています。このうち最も重いのが重加算税で、最高課税割合は50%(一定の場合に限る)になります。

それぞれの詳細を見ていきましょう。

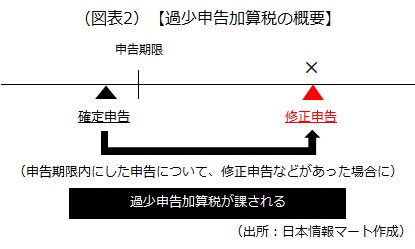

過少申告加算税は、

申告期限内に行った確定申告で納めた税金が少なかったり、還付される税金が多かったりすることを理由に、修正申告などをした場合

に課されます。

ただし、税務調査が行われる前に行った修正申告(期限後申告に係るものは除く)には、過少申告加算税は免除されます。

過少申告加算税は、

新たに納付すべき税額×10%(新たに納付すべき税額が、期限内に確定申告をした納税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)

の算式で計算した金額が課されます。また、帳簿を提示しなかった場合など一定要件に応じて、それぞれの課税割合に5または10%加えた割合となります。ただし、優良な電子帳簿システムの導入や保存(訂正や削除履歴が確認できるなど)が行われていると認められた場合には軽減され、新たに納付すべき税額に5%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

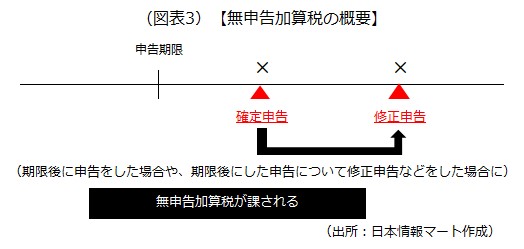

無申告加算税は、

申告期限内に確定申告をせず期限後に行った場合や、期限後の確定申告について修正申告などをした場合

に課されます。

ただし、期限後の申告であっても、

申告期限から1カ月以内に自主的に申告をし、かつ、過去5年間に無申告加算税や重加算税が課されたことがない場合

には、無申告加算税が免除されます。申告忘れに気付いたら早めに、かつ、日ごろから適切な税務処理・手続きを取っておきましょう。

無申告加算税は、

納付すべき税額×15%(納付すべき税額が50万円超300万円以下の部分については20%、300万円超の部分については30%)

の算式で計算した金額が課されます。また、帳簿を提示しなかった場合など一定要件に応じて、それぞれの課税割合に5または10%加えた割合となります。ただし、税務調査が行われる前に自主的に期限後申告などをした場合には軽減され、納付すべき税額に10%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

なお、直近2年間(前年と前々年)に無申告加算税や無申告加算税に対する重加算税が課されていた納税者が、再び無申告を行った場合には、上記の15~30%の課税割合にそれぞれ10%が加算されます。

2024年1月の改正で、上記の

が行われ、無申告の繰り返しや高額な納税者の無申告に対して、従来よりも罰金が重くなりました。

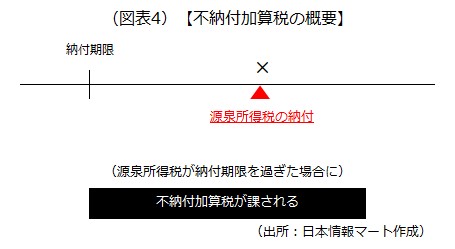

不納付加算税は、

源泉所得税が納付期限を過ぎた場合

に課されます。

ただし、期限後の納税であっても、

過去1年間は期限通り納税をしており、かつ、今回の納付も期限から1カ月以内に納付した場合

には、不納付加算税は免除されます。

不納付加算税は、

新たに納付すべき税額×10%

の算式で計算した金額が課されます。ただし、税務調査が行われる前に自主的に納税した場合には軽減され、新たに納付すべき税額に5%の課税割合を乗じて計算した金額が課されます。

重加算税は、

上記のそれぞれの加算税が課されることになった事実が、意図的に隠蔽や、ごまかしたと判断された場合

に課されます。

重加算税は、

新たに納付すべき税額×課税割合

の算式で計算した金額が課されます。この課税割合は、元となる加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税)ごとに異なります。

さらに、過去5年以内に、無申告加算税または重加算税を課されたことがある納税者が、再び無申告を行った場合には、上記の15~30%の課税割合にそれぞれ10%が加算されます。

2024年1月の改正で、上記の

意図的な仮装・隠蔽を繰り返す納税者に対する10%加算

が行われ、無申告加算税に代えて課される場合には、最高50%の課税割合が適用されることになります。

以上(2024年11月作成)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30219

画像:Dee karen-Adobe Stock