最近は、ビジネスでもメッセンジャーアプリ(メッセージツール)やチャットで連絡を取ることが増えましたが、メールも依然としてよく使われます。ただ、メールには対面や電話と違って相手の表情や声の調子などが分からない上に、メッセンジャーアプリやチャットよりも形式的であるといった、少々面倒なところがあります。

そのため、メールを送るときは相手のことを気遣った内容の文面になるよう配慮します。特に難しいのは、日程調整や見積もりを依頼しているのに連絡が来ない場合などに、相手に催促するときのメールです。

そこで本記事では、上から目線にならない、失礼にならない催促メールの書き方を文例付きで紹介します。相手にやんわりと催促したい、メールの再送をお願いしたい場合などにお役立てください。今では、ChatGPTなどAIでメール文面を作成する人が増えているかもしれません。その場合も、メール文面の構成や表現の仕方など、この記事の内容がChatGPTへのプロンプト(指示)の参考にしていただけるかと思います。

なお、こちらが催促を受けてしまった場合は、次の記事が参考になります。

1 催促メールを送る前に確認しよう

1)ミスや行き違いの可能性もある

約束の日時になっても相手からのメールが届かない場合、焦ったり、腹立たしい気持ちになったりするかもしれませんが、そのままの心理状態で催促メールを送ってはいけません。イライラした感情がメールの文面に表れ、メールを受け取った相手も不愉快になるからです。

それに、こちらか相手のいずれかが悪意のないミスをしていることもあります。例えば、次のようなケースです。

- 相手は約束通りにメールを送ったが、こちらがうっかり見過ごしている、あるいは誤ってごみ箱などに移動しているケース

⇒「受信トレイ」や「ごみ箱」を見て、相手からのメールが届いていないかを確認しましょう。特に、リモートワーク中の場合、メール数が増えていたり、オフィスとPC環境が異なるため、メールを見過ごしたりする可能性が高くなります。重要なメールはあらかじめ自分だけでなくCCで自社の他メンバーを加えておくとよいでしょう。

- こちらか相手のいずれかが日時を勘違いしているケース(今日と明日、13時と3時(15時)など)

⇒相手とのやりとりの履歴を見て、こちらが勘違いしていないか、相手が勘違いしそうなところがないかを確認しましょう。

- こちらのシステム障害が起きているケース

⇒相手からメールを受信するはずだった時間帯に、他のメールがきちんと送受信できているかを確認しましょう。相手にシステム障害が起きていることもありますが、それはこの後に送る催促メールで明らかになります。

このようなときでもメール送受信の基本的な仕組みが分かっていれば、冷静に対応できます(第4章を参照)。

2)こちらに落ち度がなくても丁寧に対応する

こちらのミスや勘違いでないことを明らかにした上で、相手に催促メールを送ります。このとき、こちらに落ち度がないことが分かっていても、低姿勢を崩さず、丁寧な催促メールを心掛けましょう。その理由は2つあります。

1つ目の理由は、相手がミスや勘違いをしているケースへの配慮です。相手に悪気がない場合、こちらから催促メールを送った時点で、相手は「申し訳ない」という気持ちになるため、そこでわざわざ強く出る必要はありません。

2つ目の理由は、その後のビジネスをスムーズに進めるための配慮です。メールが遅れたことをきっかけに雰囲気が悪くなると、その後の関係に支障を来す恐れがあります。こちらが“大人”になって、ビジネスを進めやすい関係を維持しましょう。

2 催促メールの書き方と便利なフレーズ

催促メールの基本的な構成は、「挨拶」「前置き・本題」「フォロー・結び」となります。この構成に沿って、やんわりと丁寧に催促する際に使えるフレーズを紹介します。

1)挨拶

基本は、丁寧に書くことと、用件を明確にすることです。まずは通常のパターンを見てみましょう。

いつもお世話になっております。株式会社○○の△△(氏名)です。

先日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

その際にご依頼した資料の件でご連絡致しました。

急を要する場合などは、こちらがより急いでいるというニュアンスを含めてもよいでしょう。具体的には次の通りです。

いつもお世話になっております。株式会社○○の△△(氏名)です。

先日ご依頼した資料の件で、急ぎ確認したいことがありご連絡致しました。

2)前置き・本題

前置きでは、「こちらのミスや行き違いの可能性を認識しています」というニュアンスを含めることできつくならず、やんわりとした印象になります。あくまでも低姿勢であることがポイントです。

本題は、前置きに続けて、「メールがまだ届いていないこと」を伝え、「再送お願いします」などの相手のアクションを促します。具体的には次の通りです。

- 私のほうでメールを紛失してしまったのかもしれませんが、ご依頼した資料に関するメールが確認できない状態でございます。

大変お手数をおかけしますが、メールを再送していただけないでしょうか。

- 本メールと行き違いで、すでにご手配されていましたら恐縮ですが、本日13時までに頂戴する予定のメールがまだ届いていないようです。

念のため、メールを再送していただけないでしょうか。

- 私のほうで勘違いしていたのかもしれませんが(認識の相違があったのかもしれませんが)、本日13時までにメールをいただけることになっていたと思います。

現在の状況をご連絡いただけないでしょうか。

急を要する場合などは、上記3つよりも厳しめのフレーズにしてもよいでしょう。具体的には次の通りです。

- 私がうまく説明できていなかったかもしれませんので、念のためご連絡したのですが、本日13時までにいただく予定だったメールは、もう送信していただけましたでしょうか。

もし、まだ時間がかかるようでしたら、おおよその目安を教えてください。

- 何かの行き違いかもしれませんが、本日13時までにいただく予定の○○さまからのメールについて、こちらで確認できず、遅延のご連絡も受けておりません。

至急、ご手配いただけないでしょうか。

本題の前後に、こちらがメールを催促している理由を記載するのも効果的です。具体的には次の通りです。

- いただいたメールをもとに、本日、社内で会議を開くことになっています。

- いただいたメールを参考に当社で見積もりを作成し、早速、今回の営業先(第三者)に連絡する予定です。

- 決定権者が本日14時から外出して戻らないため、急ぎ資料を渡さなければならない状況にあります。

3)フォロー・結び

フォロー・結びでは、「催促して申し訳ないが、しっかり対応してください」というニュアンスを伝えます。具体的には次の通りです。

- ご多用中に恐縮ですが、ご対応のほど、何卒宜しくお願い致します。

- 何らかのご事情で遅れているようでしたら、その旨、ご連絡いただきたく存じます。

- もし、認識の相違がある場合は、貴社の見解をお示しください。

- ご確認の上、状況のご報告をお願い致します。

- ぶしつけなメールとなり恐縮ですが、他意はございません。ご対応のほど、お願い致します。

結びでは、「今後の関係維持」のニュアンスを伝えます。具体的には次の通りです。

- 以上でございます。今後とも、何卒宜しくお願い致します。

- 以上、取り急ぎメールにてご連絡致しました。ご返信をお待ちしております。

3 相手との関係性に応じて書き方やフレーズを工夫する

実際に催促メールを送るときは、相手との関係性を考慮しましょう。低姿勢であることが基本ですが、普段と大きく異なるトーンだと、かえって違和感が生じることもあります。

例えば、杓子定規なメールを送れば、相手が「ずいぶん気を使わせてしまい、大変申し訳ないことをした」と、必要以上に恐縮してしまうことがあります。逆に、悪くすれば「無礼だ」と怒らせてしまうこともあります。

もし、メールの文面に自信がないのであれば、電話による催促を検討してみてもよいでしょう。電話であれば、いつも通りの口調や明るい声のトーンで、こちらに他意がないことを伝えることができます。

また、リモートワーク中の場合、自社だけでなく、相手のPC環境などによっては相手のレスポンスが通常に比べて遅くなることもあります。相手がリモートワークをしているかを確認したり、相手への依頼事項がある場合は、いつも以上に余裕を持って締め切りを設定したりするなどの配慮も必要です。

こちらが催促を受けてしまった場合は、【文例付き】相手を不快にさせない催促メールへの返信マナーを参考にしてください。

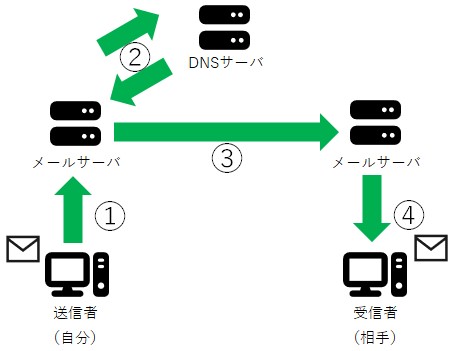

4 (参考)メール送受信の仕組みを押さえておこう

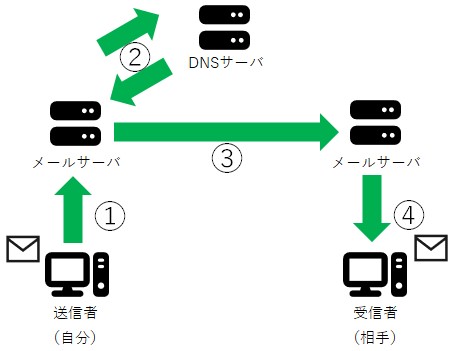

普段どうやってメールが送られているのか意識することはありませんが、メール送受信の基本的な仕組みが分かっていれば、「送ったはずのメールが届いていないかもしれない」ときにも慌てふためいたり、何がどうなっているのか分からず悩んだりすることなく対応できます。実際には瞬時に行われていますが、メールは次の①~④の順で送信されます。

①送信者がメールソフトなどでメールを送信すると、送信側のメールサーバに届く

②送信側のメールサーバはDNSサーバに宛先を照会し、DNSサーバが当該宛先のIPアドレスを返す

③送信側のメールサーバが受信側のメールサーバへメールを送信する

④受信側のメールサーバから、受信者がメールソフトでメールを受信する

メールサーバには、送信の役割を果たすSMTPサーバと、受信の役割を果たすPOPサーバまたはIMAPサーバがあります。POPサーバの場合、受信したメールはサーバ上には残らず端末にダウンロードされ、受信者はそのメールを読みます。IMAPサーバの場合、受信したメールはサーバ上に保存され、受信者はインターネットに接続してそのメールを読み込みます。

DNSサーバはドメイン名とIPアドレスを変換する仕組みを提供するサーバです。

送ったはずのメールが届かない原因はいろいろありますが、次のような事例もあるのは頭の片隅にとどめておくとよいかもしれません。

1.送信側のシステムで、メールを送信するのに上長の承認が要るのに、上長が承認するのを失念していた

⇒上長に連絡して承認してもらいましょう

2.受信側のシステムで、受信容量に上限があるのを知らずに、大容量のファイルを添付して送信した

⇒エラーメッセージが返ってきているか確認の上、ファイルを圧縮する、分割するなどデリバリー方法を相手に相談しましょう

3. SPAMメール送信元をリスト化し公開している団体(SPAMHAUSやSPAMCOP)のリストに何らかの原因でメールサーバのIPアドレスが登録されてしまった

⇒リストから除外してもらうように申請しましょう

なお、受信側のセキュリティ設定やメールソフトのフィルタ設定によってもメールが届かない恐れがあります。催促メールを送るときには想定できませんが、例えば「Bcc:」のみにメールアドレスを書いて一斉送信するのはSPAMメールや詐欺メールと誤認されても仕方ありません。気を付けましょう。

以上(2024年6月更新)

画像:MaDedee-shutterstock