書いてあること

- 主な読者:労災(労働災害)の判断基準について知りたい経営者や労務担当者

- 課題:「接待続きで痛風になった」など、労災かどうかが判断しにくいケースがある

- 解決策:「業務起因性」「業務遂行性」を理解した上で、具体的な事例でイメージをつかむ

1 「お酒の飲み過ぎは自己責任」とも限らない?

ある日突然、足の親指を激痛が襲う「痛風」。体内の尿酸が増えすぎて起きる病気で、外食が多かったり、お酒をよく飲んだりする人は痛風になりやすいといわれます。さて、ここで質問です。もしも営業担当の社員が

「接待で飲み会が続いて痛風になりました……。これって労災(労働災害)ですよね?」

と言ってきたら、経営者や労務担当者の皆さんはどう返しますか?

「好きに飲み食いしておいて、労災とは何事だ!」と憤慨する人がほとんどでしょう。ですが、仮にその社員がプライベートではほとんどお酒を飲まず、かつ会社から定期的に取引先を接待するよう業務命令を受けていたとしたらどうでしょう。ちょっと返答に困りませんか?

このように、労災かどうかが判断しにくい「グレーゾーン」はさまざまあります。労災に遭うと、その社員は労災保険からさまざまな給付を受けられますが、そのためには、

労災認定(けがや病気が「労災である」と国が認めること)を受けなければならない

ので、経営者や労務担当者は「どのようなケースが労災に当たるのか」をある程度知っておく必要があります。

労災は、業務に伴い発生する「業務災害」と、通勤に伴い発生する「通勤災害」とに分けられますが、この記事では「業務災害」にスポットを当て、判断が難しい「グレーゾーン」の事例4つについて、判断のポイントを紹介します。

2 まずは労災の基本ルールを押さえよう

細かい事例に入る前に、まずは労災の基本ルールを押さえましょう。業務災害の場合、労災認定は「業務遂行性」「業務起因性」を基準に行われます。

- 業務遂行性:けがや病気の原因となった出来事は、「会社の支配・管理下にある」ときに発生しているか

- 業務起因性:けがや病気の原因となった出来事は、「業務と因果関係がある」といえるか

業務遂行性の「会社の支配・管理下にある」とは、会社が社員に干渉できる状態にあるという意味です。業務起因性の「業務と因果関係がある」とは、業務に従事しなければ病気やけがをしなかったという意味です。そして、

業務遂行性と業務起因性の「両方」が認められる場合、けがや病気は労災になる(逆に、どちらか一方でも認められない場合、労災にならない)

というのが基本的な考え方になります。例えば、業務で重い荷物を運んでいて、階段から転倒しけがをした場合、

- 業務遂行性:あり(業務中、つまり会社の支配・管理下にあるときに転倒した)

- 業務起因性:あり(業務命令で重い荷物を運ばなければ、転倒しなかった)

で「労災になる」というイメージです。

このルールを押さえておけば、前述した労災の“グレーゾーン”についても、ある程度判断のポイントが分かります。以降で具体的な事例を4つ紹介します。ただし、実際の労災認定は個別の案件ごとに行われるので、似たような事例であっても労災になるかどうかの判断が変わることがあります。あくまで1つの考え方であることにご注意ください。

3 飲み会続きで痛風になったら労災?

Aさんは、営業担当として取引先を接待するため、上司とともに取引先との飲み会に参加することが多々あります。夜遅くまでの飲み会が続いた結果、Aさんは痛風になってしまいました。

【ポイント】

- 業務遂行性:そもそも飲み会は、業務といえるか

- 業務起因性:飲み会がなければ、痛風にならなかったといえるか

1)業務遂行性

飲み会が業務といえるかを判断するポイントは主に3つあります。

- 企画:飲み会は会社公認の行事か、それとも自主的に企画するものか

- 費用負担:飲み会の費用は会社負担か、それとも自己負担か

- 強制力:会社の方針や上司の命令で参加しているのか、それとも参加は任意か

仮にAさんの参加する飲み会が、「会社公認の行事」で「経費も全額会社負担」で「上司の命令で参加している」場合、「業務遂行性がある」と判断される可能性があります。逆に、上司が「付き合いも仕事のうち」と言って自主的に飲み会を開き、Aさんも自分の意思でそこに参加している場合、業務遂行性が認められる可能性は低くなるでしょう。

2)業務起因性

飲み会がなければ、痛風にならなかったといえるかどうかですが、例えばAさんが

プライベートで飲酒する習慣がなく、明らかに接待が原因で痛風になったといえる場合

であれば、「業務起因性がある」と判断される可能性があります。逆に、Aさんがプライベートでも大酒飲みの場合、接待がなくても痛風になり得たということで、業務遂行性が認められる可能性は低くなるでしょう。このあたりは本人や周囲へのヒアリングを行ったり、医師の診断書を提出してもらったりして、客観的に判断することになります。

なお、Aさん(営業担当)のケースからは外れますが、

痛風を発症した場合に「労災と認められやすい業務」

もあります。例えば、社員が「さく岩機、鋲打機(びょううちき)、チェンソー等の振動工具を取り扱う業務」に従事している場合、「振動業務の負荷によって、疾病の程度が著しく増悪された」と認められれば、労災になるとされています(厚生労働省「振動障害の認定基準について」)。

4 休憩時間中に給湯室でやけどをしたら労災?

Bさんは、休憩時間中、昼食のカップラーメンを食べるため、オフィスの給湯室でお湯を沸かしていました。その際、お湯の入ったヤカンを倒し、手にやけどをしてしまいました。

【ポイント】

- 業務遂行性:休憩時間中は、会社の支配・管理下にあるといえるか

- 業務起因性:やけどは業務によるものといえるか

1)業務遂行性

休憩時間中、社員は業務から解放されて自由に過ごせるので、会社の支配・管理下にないように思えますが、実は

休憩時間中でも、会社の施設内で休んでいる場合、「会社の支配・管理化にある」

とみなされます。緊急時など必要があれば、会社は社員に干渉できるからです。今回のBさんは、休憩時間中ですがオフィスの給湯室にいるので、「業務遂行性はある」といえます。

2)業務起因性

Bさんは休憩時間中(業務時間外)に、昼食の準備のために給湯室を利用しやけどをしているので「業務起因性はない」といえます。ただし、

会社の設備自体に問題があってけがをした場合は別

です。例えば、Bさんが不注意でヤカンを倒したのではなく、給湯設備が故障していたりヤカンの取っ手が壊れかけていたりしたのに、会社が修理せず放置したせいでやけどをした場合、

会社が安全管理を怠ったために、オフィス内に潜む危険が顕在化した

として、「業務起因性がある」と判断される可能性があります。

5 テレワークのし過ぎで腰痛になったら労災?

Cさんは、1年以上テレワークで働いています。ですが業務用のPCが小さく机も低いため、姿勢の悪い状態で仕事をする癖が付いてしまい、ある日の業務中、椅子から立ち上がった際に、ぎっくり腰を起こしてしまいました。

【ポイント】

- 業務遂行性:テレワークでも、会社の支配・管理下にあるといえるか

- 業務起因性:そもそも腰痛は、業務によるものといえるか

1)業務遂行性

テレワークは1人で行うものですが、今どきは社員同士がオンラインツールなどでつながれるので、そうした環境が整っていれば、社員は会社の支配・管理下にあるといえます。また、

オンラインツールなどの環境が整っていなくても、社員が会社の命令で業務を行っている場合、一般的には業務遂行性が認められる

とされています。Cさんの場合、業務遂行性はほぼ確実に認められるでしょう。

2)業務起因性

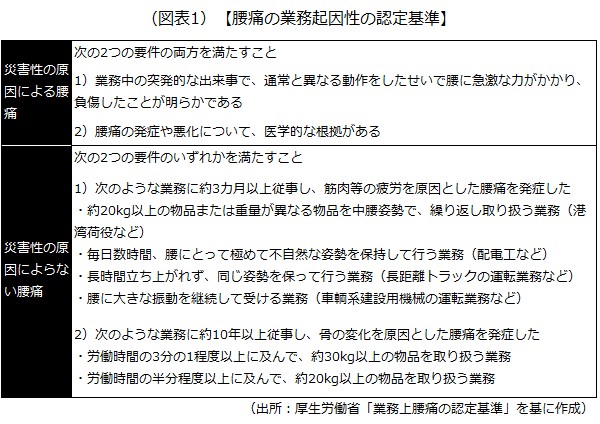

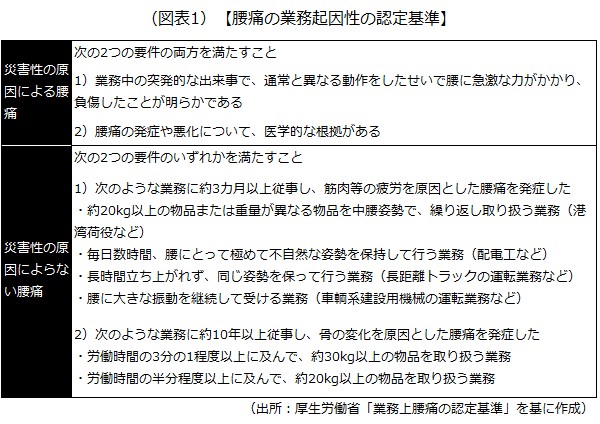

実は、腰痛の業務起因性については独自の認定基準が設けられていて、

- 災害性の原因による腰痛(腰への外傷などによるもの)

- 災害性の原因によらない腰痛(蓄積された腰への負荷によるもの)

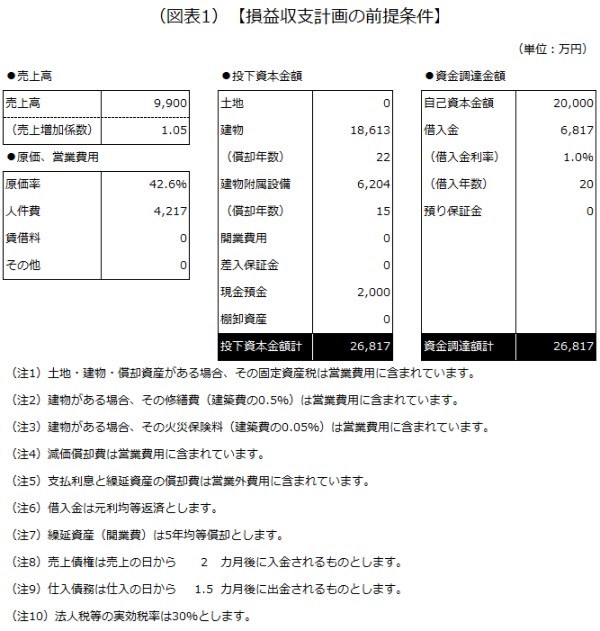

に分けて、図表1のように定められています(厚生労働省「業務上腰痛の認定基準」)。

Cさんのぎっくり腰は、腰に負荷が蓄積されて起きたものなので「災害性の原因によらない腰痛」ですが、図表1の認定基準の対象業務にテレワーク(デスクワーク)は含まれていません。ずっと同じ姿勢を強いられているわけではなく、業務の途中で立ったり、ストレッチをしたりできるからです。業務起因性が否定される以上、

テレワークの場合、腰痛が労災と認められる可能性はかなり低い

といえます。

6 愛犬と散歩中に倒れたら労災?

Dさんは、顧客からのクレーム対応業務に従事しており、ストレスで毎日眠れぬ夜を過ごしていました。ある日、Dさんは愛犬を散歩させているときに、突然倒れて緊急搬送されてしまいました。一命は取りとめたものの、医師からは「くも膜下出血」と診断されました。

【ポイント】

- 業務遂行性:プライベートで倒れた場合、会社の支配・管理下にあるといえるか

- 業務起因性:ストレスは抽象的……本当に業務によるものといえるか

1)業務遂行性

Dさんが倒れたのは愛犬との散歩中ですが、原因そのものは過度のストレスにあります。このストレスとDさんの業務との間に因果関係があるかは後述の2.で判断しますが、仮に因果関係があるものとした場合、業務中の出来事で過度なストレスを受けたことになるので、「業務遂行性がある」と考えられます。

2)業務起因性

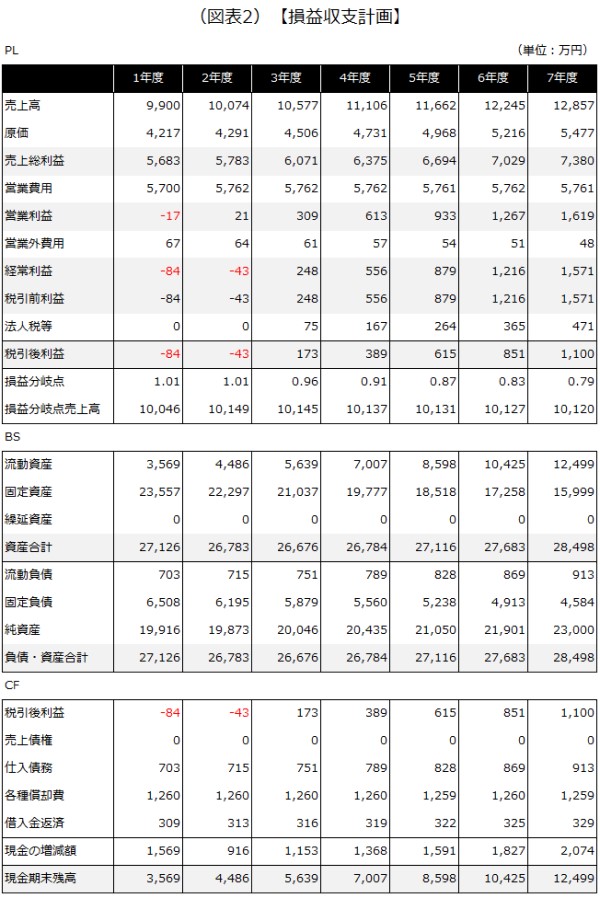

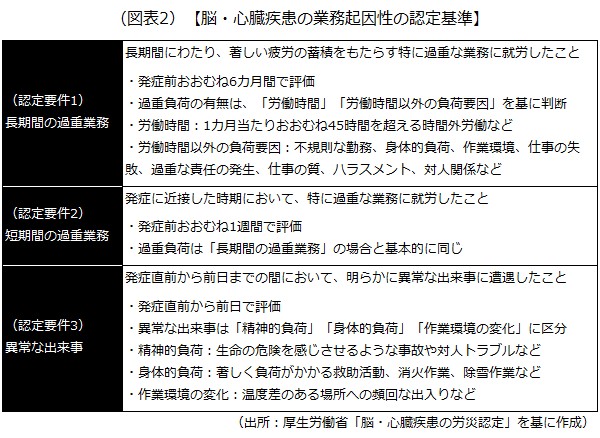

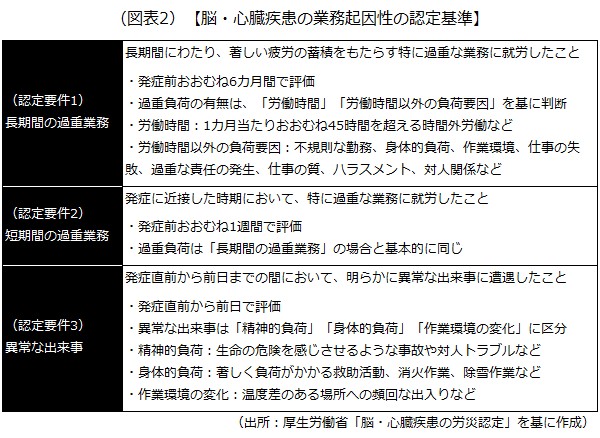

くも膜下出血は「脳・心臓疾患」の一種です。脳・心臓疾患の業務起因性についても、腰痛と同じように独自の認定基準が設けられています。具体的には図表2のように

認定要件が3つあり、そのいずれかを満たす場合、業務起因性がある

とみなされます(厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」)。

Dさんが認定要件を満たすかどうかの判断は難しいですが、例えば、

- 1カ月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が続いていた

- クレーム対応業務で重大な失敗をしてしまい、精神的にまいっていた

- 顧客から明らかに理不尽なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)を受けていて、なかには生命の危険を感じさせるような脅しなどもあった

といったケースの場合、「業務起因性がある」と認められる可能性があります。

以上(2024年6月作成)

pj00717

画像:ChatGPT