書いてあること

- 主な読者:契約期間が通算5年を超えそうな有期パート等がいる経営者、人事労務担当者

- 課題:無期転換に関連する法令改正があるようだが、内容が分からない

- 解決策:2024年4月1日から、無期転換の「申込機会」「転換後の労働条件」の明示が義務化される

1 【無期転換】10年前に始まった制度が再注目される理由

「無期転換」とは、

同じ会社での契約期間が「通算5年」を超える有期パート等(契約期間の定めがあるパート等)が会社に申し込むと、契約期間の定めのない「無期契約」に転換される制度

です。なお、正社員転換と混同されることがありますが、無期転換は契約期間が無期になるだけで、雇用区分はパート等のままです。ただし、無期転換することで契約更新という概念がなくなるので、雇止めなどはできなくなります。

無期転換制度は今から10年以上も前の2013年4月1日から始まりました。これが改めて注目されているのは、労働基準法施行規則の改正で、

2024年4月1日から、会社は無期転換の対象となる有期パート等に、契約更新のタイミングごとに、無期転換の「申込機会」「転換後の労働条件」を明示する

ことが義務となったからです。この改正を機に、有期パート等からの問い合わせが増えるかもしれないので、おさらいの意味も込めて、無期転換の基本を確認しておきましょう。なお、法令改正についてだけ知りたい人は、第6章をご確認ください。

2 無期転換の対象

無期転換の対象は、

契約期間(同じ会社でのもの)が通算5年を超える有期パート等

です。短時間労働者だけでなく、フルタイムで働く人も対象になります。ただし、

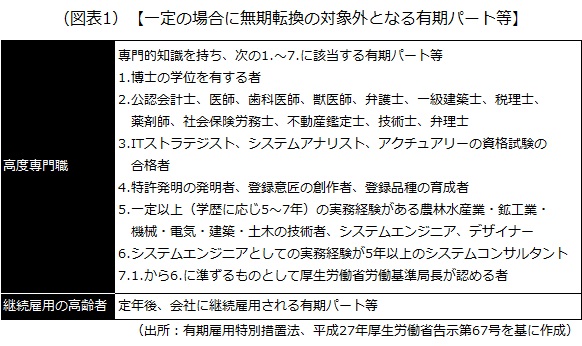

「高度専門職」「継続雇用の高齢者」は一定の場合に対象外

となります(図表1)。

具体的には、会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、所轄都道府県労働局長の認定を受けている場合、次の期間において無期転換の対象外になります(図表1)。

- 高度専門職:5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限は10年)

- 継続雇用の高齢者:定年後引き続き雇用されている期間

なお、高度専門職の場合は、収入要件(1年間当たりの賃金額が1075万円以上)を満たしていることも条件とされています。

3 申し込み時期と転換時期

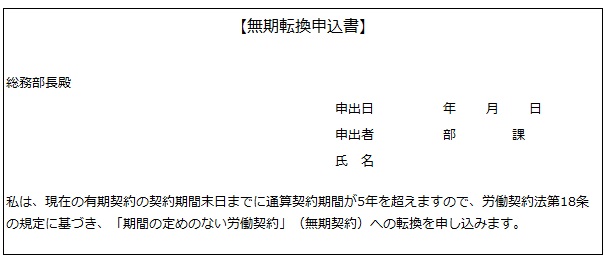

有期パート等は、契約期間が通算5年を超えることになる有期契約の更新時から無期転換を申し込むことができ、最後の有期契約が満了すると無期契約に転換されます。申し込みは口頭でも問題ありませんが、トラブルを避けるために「無期転換申込書」などの書面を提出してもらうのが無難です(ひな型は第7章の末尾にて紹介)。いずれにしても、会社は無期転換の申し込みを拒否できません。

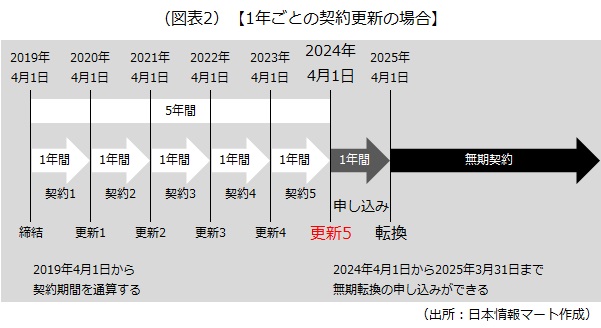

無期転換の申し込みは、通算5年を超える有期契約の初日から満了日まで有効です。例えば、2019年4月1日から1年ごとに契約を更新している場合、2024年4月1日から1年以内に申し込めば、2025年4月1日から無期契約に転換されます(図表2)。

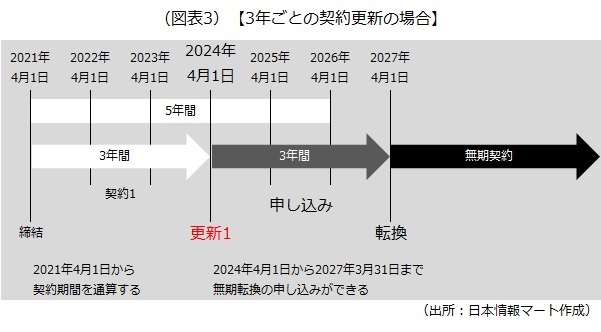

また、2021年4月1日から3年ごとに契約を更新している場合、2024年4月1日に契約更新をした時点で通算契約期間は6年となり無期転換の権利が生じることになります。従って、この契約期間内である3年の間に申し込めば、2027年4月1日から無期契約に転換されます(図表3)。

4 無期転換の申し込みがなかったら?

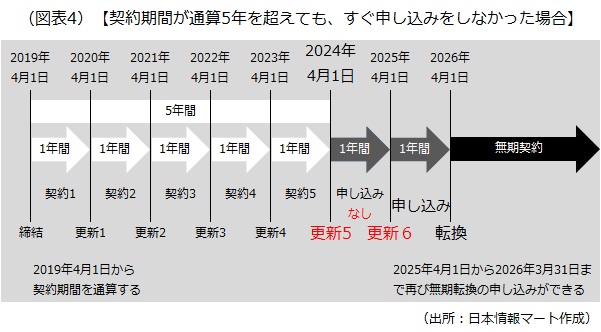

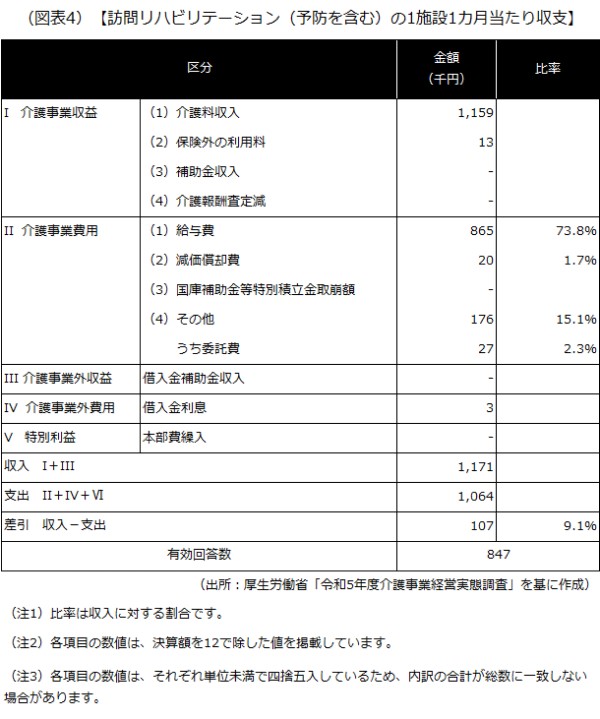

有期パート等から無期転換の申し込みがなければ、契約は有期のままです。ただし、申し込みは契約更新のたびにできるので、下図の場合、2025年4月1日から1年以内に改めて申し込めば、2026年4月1日から無期契約に転換されます(図表4)。

5 契約期間に「空白」があると通算されない?

契約期間を通算する場合、契約期間の途中に契約をしていない一定の無契約期間(空白期間)があると、それ以前の契約は通算対象から除外されるというルールがあります(クーリング)。

例えば、無契約期間以前の通算契約期間が1年以上である場合、

契約と契約との間が6カ月以上空くと、通算契約期間のカウントがリセットされる

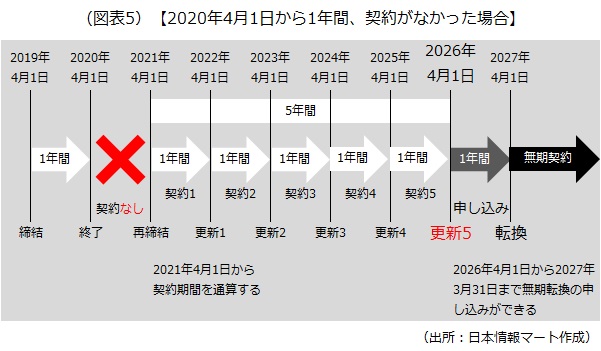

ため注意が必要です。例えば、2019年4月1日に有期契約を締結後、2020年4月1日から1年間契約が途切れてしまった場合、2021年4月1日から契約期間を通算し直します(図表5)。

なお、無契約期間以前の通算契約期間が1年未満である場合、その長さに応じて、クーリングに必要となる空白期間の月数が変わってきます

6 【法令改正】有期パート等への明示方法など

会社は、2024年4月1日から無期転換の対象となる有期パート等に対し、次のことを労働条件通知書などで明示しなければなりません。

- 申込機会:無期転換の申し込みができること

- 転換後の労働条件:労働条件の変更の有無、転換後の労働条件の一覧または変更箇所

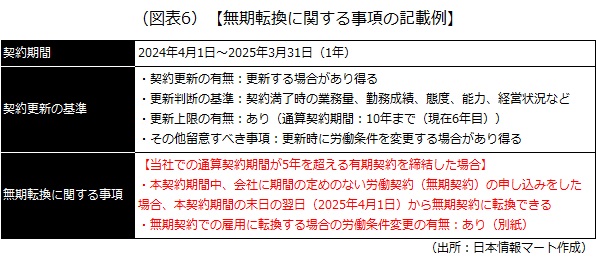

労働条件通知書の「契約期間」「契約更新の基準」の欄の下に「無期転換に関する事項」の欄を追加するイメージです(図表6)。

「申込機会」については、無期転換を申し込むことができる旨の明示と申し込みをした場合に無期契約に変わる日付(◯年◯月◯日)を明記します。

「転換後の労働条件」については、変更の有無を明らかにした上で、変更がある場合は転換後の労働条件の一覧や変更箇所を「別紙」で示します。

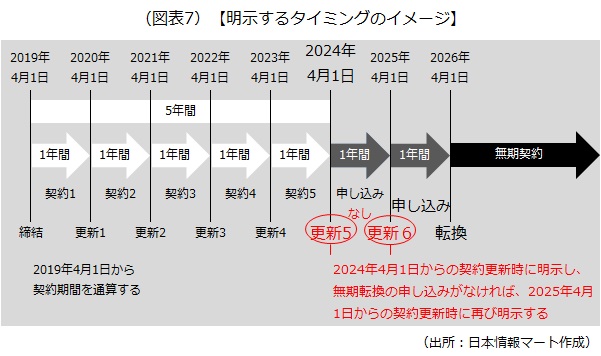

明示は「契約更新のタイミングごと」に行います。例えば、2019年4月1日から1年ごとに契約を更新している場合、2024年4月1日からの契約更新時から1年ごとに繰り返し明示します(図表7)。

7 就業規則はどう定める?

最後に、パートタイマー就業規則に無期転換の定めをする場合の規定例を紹介します。なお、「就業規則」「パートタイマー就業規則」など、複数の就業規則がある会社では、

有期パート等が無期転換後、どの就業規則が適用されるのか分からなくなる

というトラブルが起きがちなので、就業規則の適用範囲(赤字)についても確認してください。

【規定例】

第○条(適用範囲および均衡待遇)

1)本規則の適用を受ける従業員は、第○条の手続きを経て、会社と期間に定めのある労働契約(以下「有期契約」)を交わした従業員で、1週間の所定労働時間が一般の従業員よりも短い短時間勤務従業員(以下「パートタイマー」)とする。

2)会社は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を遵守し、パートタイマーの待遇を就業の実態から判断して決定するものとし、一般の従業員との均衡を図るよう努めるものとする。

3)本規則に規定する「無期転換」によって期間に定めのない労働契約(「以下「無期契約」)に転換したパートタイマーについては、転換後も本規則を適用とする。

第○条(無期転換)

1)契約期間が通算5年を超えるパートタイマーは、別途定める「無期転換申込書」で申し込むことにより、現在締結している有期契約の契約期間の末日の翌日から、無期契約に転換できる。

2)前項の申し込みは、原則として、現在の契約期間が満了する1カ月前までに行うものとする。

3)第1項の通算契約期間は、2013年4月1日以降に開始した有期契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6カ月以上ある場合、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。なお、労働契約が締結されていない期間以前の通算契約期間が1年未満の場合、当該契約期間の通算の可否については、労働契約法およびその他の関係法令に従うものとする。

4)この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期契約に転換した後も引き続き適用する。ただし、労働条件通知書により別段の定めをした場合は、この限りでない。

5)無期契約に転換したパートタイマーに係る定年は、満60歳とする。ただし、満60歳を超えて無期契約に転換したパートタイマーの定年は満65歳とする。

6)無期契約に転換したパートタイマーで定年を迎えた者が希望し、解雇事由または退職事由に該当しないときは、労働条件通知書により満65歳まで継続雇用する。なお、前項ただし書きのパートタイマーに対する定年後の継続雇用については、都度決定をする。

【無期転換申込書】

以上(2024年5月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00710

画像:chaylek-Adobe Stock

2024年「賃上げ」に対する経営者317人の本音。あそこの企業は賃上げするのか?

2024年「賃上げ」に対する経営者317人の本音。あそこの企業は賃上げするのか? 「賃上げ」はどこまで必要? 労働分配率や賞与・退職金を基準に考える

「賃上げ」はどこまで必要? 労働分配率や賞与・退職金を基準に考える 「賃上げ」で使える助成金! 業務改善助成金など5種類を紹介

「賃上げ」で使える助成金! 業務改善助成金など5種類を紹介 最低賃金の改定で会社の賃金負担はどれだけ重くなる?

最低賃金の改定で会社の賃金負担はどれだけ重くなる? 賃上げの影響を受けにくい「基本給非連動型」の賞与・退職金制度

賃上げの影響を受けにくい「基本給非連動型」の賞与・退職金制度 2024年10月スタートの「社会保険の適用拡大」で負担が増える会社とは?

2024年10月スタートの「社会保険の適用拡大」で負担が増える会社とは? 「基本給」の賃上げは属人給と仕事給のウエイトに注意!

「基本給」の賃上げは属人給と仕事給のウエイトに注意! 中小企業に賃上げは必要? 会社負担が少ない「手当」を使ったアプローチ

中小企業に賃上げは必要? 会社負担が少ない「手当」を使ったアプローチ 賃金の悪平等をなくす「調整給」はどこまで自由に支給できるか?

賃金の悪平等をなくす「調整給」はどこまで自由に支給できるか? 「賃金規程」のポイントを理解すれば、賃金の基本ルールは大体分かる

「賃金規程」のポイントを理解すれば、賃金の基本ルールは大体分かる 【規程・文例集】最新法令に対応した「賃金規程」のひな型

【規程・文例集】最新法令に対応した「賃金規程」のひな型 やらかしがちな賃金トラブルにご用心。未払いや過払いなどへの対処法

やらかしがちな賃金トラブルにご用心。未払いや過払いなどへの対処法 「家族手当」は本当にオワコンなのか? 諸手当のバージョンアップ

「家族手当」は本当にオワコンなのか? 諸手当のバージョンアップ 賃上げ時代に重要な「同一労働同一賃金」でビジネス的平等を実現

賃上げ時代に重要な「同一労働同一賃金」でビジネス的平等を実現 「同一労働同一賃金」チェックリスト 御社の対応は本当に大丈夫?

「同一労働同一賃金」チェックリスト 御社の対応は本当に大丈夫?