書いてあること

- 主な読者:自社の人事労務を見直し、もっと社員を大切にしたい経営者、人事労務担当者

- 課題:人事労務の仕事内容は幅広く、どこから見直せばよいのか分からない

- 解決策:SDGs(持続可能な開発目標)をベースに重要な取り組みを洗い出す

1 【SDGs】人事労務に関係する4つの目標

誤解を恐れずに言えば、かつての中小企業では、社員にかけるお金はコスト(人件費)として捉えられ、さらに慢性的な人手不足も相まって、「人事労務」の仕事が他の業務よりも後回しにされがちでした。

しかし、時代は変わりました。「人的資本経営」という言葉もあるように、今では社員のスキルや能力を「資本」として捉え、そこにかけるお金は「コストでなく投資である」という考え方が浸透しつつあります。社員を大切にしなければ会社は生き残っていけませんから、ある意味、これからの会社の未来は人事労務にかかっているともいえるのです。

ただ、人事労務の仕事内容は幅広く、見直すにもどこからメスを入れればいいか分からないという人も多いでしょう。そこで、この記事では、

SDGs(持続可能な開発目標)をベースに、人事労務の重要な取り組みを洗い出すこと

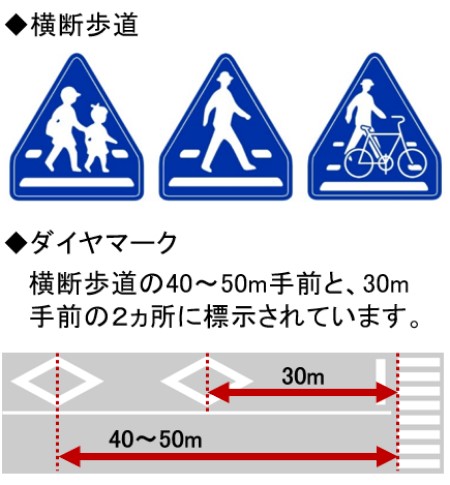

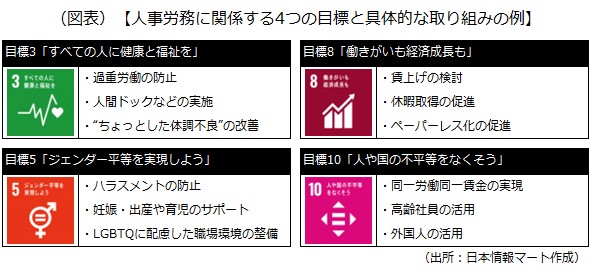

をご提案します。SDGsでは、「地球の社会課題に向き合い、変化に対応し、持続可能な社会を実現する」という観点から、17の目標が設定されています。次の図表は、そのうち人事労務に関係する4つの目標と具体的な取り組みの例を挙げたものです。以降で、図表の各取り組みのポイントを紹介するので、御社の人事労務の状況を確認する参考情報としてご活用ください。

2 目標3「すべての人に健康と福祉を」

目標3は、年齢に関係なく全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進するというものです。「健康経営」という言葉もあるように、社員の健康は、会社が経営を続けていく上で、必ず守らなければならないものです。

1)過重労働の防止

残業(時間外労働)は、月45時間を超えると健康障害のリスクが高まり、月100時間(または2~6カ月平均80時間)を超えると過労死の危険があるとされています。近年は「時間外労働の上限規制」など、過重労働を防ぐための法整備が進んでいますが、例えば、社員が会社に隠れて残業する「サービス残業」の問題には対処できているでしょうか。

まずは、社員の労働時間を正しく管理できているか改めて確認しましょう。例えば、手書きの勤怠管理表などで社員の労働時間を管理している会社では、定期的に自己申告の内容とオフィスの施錠記録やPCのログ情報を照合するなどして、実態を調査する必要があります。

勤怠管理システムを導入している場合も、必要に応じてシステムの見直しを検討しましょう。例えば、オフィス向け入退室管理システム(スマートロック)の中には、記録される入退室のログ情報を勤怠管理の目的で使用できるタイプなどがあり、より正確に労働時間を管理できます。

過重労働の防止については、次の記事などが参考になります。

2)人間ドックなどの実施

会社には年1回以上、定期健康診断を実施する義務があります。ですが、法律で決められた「法定項目」を社員に受診させるだけでは、自覚症状のない病気などを見落とすこともあります。

そこで、法定項目以外の「法定外項目」を含む人間ドックなどを実施することを検討します。人間ドックは受診項目が多いだけでなく、医療機関によっては、例えば、脳疾患や心臓疾患、性別に特有のがん(例:子宮がん)など、分野を絞って集中的に検査できる所もあります。

忙しくてなかなか人間ドックの時間が取れないという場合もあるでしょうが、最近は、約30分で脳ドックの受診が終わる「スマート脳ドック」など、あまり時間のかからない検査も登場しています。

人間ドックなどの実施については、次の記事などが参考になります。

3)“ちょっとした体調不良”の改善

過重労働や病気に注目するあまり、肩こり、腰痛、ストレスといった社員の“ちょっとした体調不良”をおろそかにしていないでしょうか。「たかが肩こり」などと考えて放置すると、社員が仕事に集中できずミスをしたり、体調が悪化したりして、欠勤よりも大きな損失を会社にもたらしかねません。こうした状態を「プレゼンティーイズム」といいます。

定期健康診断の結果を確認するだけでなく、例えば社内アンケートで「あなたの仕事に悪影響を及ぼしている体調不良は?(肩こり、腰痛、ストレス、疲れ目(ドライアイ)、寝不足など)」を聞いたりすると、社員の体調不良の状況を「見える化」できます。

体調不良の改善方法はさまざまです。例えば、ヘルシーな社食サービスを導入したり、「1日の歩数」を計測するアプリを導入したり、昇降式のスタンディングテーブルを導入して立った状態でも仕事ができるようにしたりといった方法があります。

“ちょっとした体調不良”の改善については、次の記事などが参考になります。

3 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

目標5は、性別に関係なく、誰もが平等に活躍できる社会を実現しようというものです。「女性の権利向上」をイメージするかもしれませんが、「性別に関係なく平等に」が趣旨なので、男性、LGBTQなど性的少数者に対しても同じように配慮が必要です。

1)ハラスメントの防止

都道府県労働局や労働基準監督署への「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、2022年時点で6万9932件に上ります(厚生労働省「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)。社員の権利意識の高まりなどの背景もありますが、会社以外の機関にこうした相談が多く寄せられるのは、会社の「ハラスメント防止措置」がちゃんと機能していないからかもしれません。

会社は「ハラスメント相談窓口」を設置し、社員からの相談に応じて、事実確認、行為者の処分や被害者のケア、再発防止策の実施などを適正に行う義務があります。「相談窓口が周知されているか」「経営者が把握していない相談内容がないか」などを、いま一度確認しましょう。

一方で、上司がハラスメントと指摘されるのを恐れて、部下を指導できなくなるなどの事態も避けなければなりません。例えば、セクハラの場合、「容姿」や「女性らしさ」に踏み込まない指導を心掛けるだけでも、ハラスメントと指摘されるリスクを減らせます。弁護士などの専門家に研修を実施してもらうなどして、社員に正しい考え方を身に付けさせるとよいでしょう。

ハラスメントの防止については、次の記事などが参考になります。

2)妊娠・出産や育児のサポート

「育休(育児休業)」などの法整備が進み、妊娠・出産や育児を理由に退職することなく、仕事を続ける人が増えてきました。ただ、これまで育休の取得がなかった会社などは、いざ社員から相談があると、実務に不慣れなゆえに対応を誤ってしまう恐れがあります。

まずは、法制度の内容を正しく押さえましょう。近年は育児・介護休業法の法改正が続いていて、直近では、2022年10月から「育休の分割取得制度(2回まで)」「男性社員が取得できる短期の育休『産後パパ育休(出生時育児休業)』」が始まっています。

妊娠・出産や育児をする本人だけでなく、フォローに回る他の社員への配慮も重要です。例えば、育休中の業務を代替する社員に手当(業務代替手当)を支給する会社などがあります。ちなみに、育休については、2024年1月から、業務代替手当を支給した会社に対し、総額の原則4分の3(上限10万円×最大12カ月)を助成する「両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース」が始まっています(業務体制の整備や育児休業等に関する情報公表について別途支給あり)。

妊娠・出産や育児のサポートについては、次の記事などが参考になります。

3)LGBTQに配慮した職場環境の整備

LGBTQに関する取り組みは、非常にデリケートな問題です。会社は、社員が性的指向や性自認に関係なく、自分らしく働ける職場にしたいと考えますが、当事者本人は、「LGBTQであることを周囲に知られたくない」とカミングアウトできずにいるケースが少なくないため、対応に苦慮します。

難しいところですが、まず会社がやるべきことは、LGBTQに関する社員教育でしょう。例えば、「他人の性的指向や性自認を侮辱したり、他の社員に暴露(アウティング)したりすることはパワハラに当たる」「セクハラは、異性・同性関係なく成立する」といったことを教育し、こうしたハラスメントがあった場合、会社として厳しく対処する旨を周知します。

加えて、社内の設備も可能な範囲で見直しましょう。例えば、プライバシーが保護され、性別などに関係なく利用できる「独立個室型のトイレ」の設置などがそうです。ただ、こうした見直しについては、前述したカミングアウトの難しさから「意見を言いたくても言えない社員」がいる可能性があるので、匿名のアンケート調査で意見を募るなどして、慎重に行います。

LGBTQに配慮した職場環境の整備については、次の記事などが参考になります。

4 目標8「働きがいも経済成長も」

目標8は、経済成長を持続させつつ、全ての人が働きがいと十分な収入のある仕事に就ける社会を実現しようというものです。働きがいと十分な収入を確保するには、休みや仕事の生産性にも目を向ける必要があります。

1)賃上げの検討

社員の収入を確保する最もシンプルな方法は「賃上げ」です。2023年の春闘では、物価高などの影響を受けて3.58%(加重平均、定期昇給相当を含む)という高水準の賃上げが実施されました(日本労働組合総連合会「2023春季生活闘争第7回(最終)回答集計結果」)。ただ、賃金は一度引き上げると、「労働条件の不利益変更」などの関係で簡単には引き下げられないので、実施は慎重に検討する必要があります。

まずは、今の自社の賃金水準を世間相場と比較し、本当に賃上げの必要があるかを判断することが重要です。世間相場は、厚生労働省「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」などで確認できます。相場を上回っている場合、無理に賃上げに取り組む必要はないかもしれません。

逆に、相場を下回っている場合は賃上げを検討する必要がありますが、基本給を引き上げると後が大変になるかもしれません。その場合、「手当」で実質的な賃上げをするのも1つの手です。手当は就業規則で定める要件を満たす場合に支給するものなので、要件を満たさなくなったら支給を止められます。例えば、物価高が続く間、社員の生活費を補てんするために支給する「インフレ手当」などは、経済情勢が変わってきたら支給を打ち切ることもできます。

賃上げの検討については、次の記事などが参考になります。

2)休暇取得の促進

仕事のパフォーマンスを上げるためには、適度な休みも必要です。ですが、社員の中には「周囲が忙しそうなのに自分だけ休めない」などの理由から、休暇を取得しない人がいます。

休暇取得を促進する方法としては、まず「取得のハードルを下げること」が挙げられます。例えば、年休(年次有給休暇)は、必要な手続きを踏めば、「半日単位」「1時間単位」で与えたり、一定日数まで会社が取得時季を計画的に割り振ったりすること(計画的付与)ができます。

また、会社が独自に定める「特別休暇」の場合、取得時季や目的を明確に設定することで取得しやすくなるケースもあります。例えば、本人の誕生日(または誕生月)に取得できる「誕生日休暇」、子どもの学校行事に参加する場合に取得できる「学校行事休暇」などがあります。

休暇の取得促進については、次の記事などが参考になります。

3)ペーパーレス化の促進

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進行やリモートワークの浸透などを背景に、紙からデータへの動きが本格化しています。印刷などの手間を減らせば業務のスピードアップが図れますし、紙の消費量を減らすことでコスト削減や環境保全にもつながります。

ペーパーレス化の対象となる書類はさまざまですが、人事労務に関して言うと、例えば社員の入社時に交付する労働条件通知書は、社員の同意があればメールなどで交付できますし、就業規則や36協定の届け出も「電子政府の総合窓口(e-Gov)」を使って電子申請で行えます。

書類の保存についても、紙でなくデータで保存できるものがほとんどです。例えば、就業規則は、常に社員が確認できるのであれば、社内イントラネットにPDFをアップすることなどが可能です。紙からデータ保存に切り替えれば、オフィス内の省スペース化も図れるでしょう。

ペーパーレス化の促進については、次の記事などが参考になります。

5 目標10「人や国の不平等をなくそう」

目標10は、国内や国家間の不平等を是正しようというものです。会社の場合、社員が雇用形態、年齢、国籍などによって不利益を被ることがないように注意する必要があります。

1)同一労働同一賃金の実現

同一労働同一賃金は、簡単に言うと「同じ(価値の)仕事をしている社員には、同じ額の賃金を支払わなければならない」という考え方です。正社員とパート等の待遇格差を是正する観点から2020年4月に法制化されましたが、いまだに実現に至っていない会社は少なくありません。

同一労働同一賃金のポイントは、「仕事内容、能力、成果などの違いに基づく待遇格差は違法でない」という点です。例えば、正社員、パート等の役割分担に基づいて基本給や手当の額に差を付けるのは問題ありません。ちなみに会社はパート等から求められた場合、待遇格差の内容や理由を説明する義務があるので、いざというとき合理的な説明ができるよう準備しておきましょう。

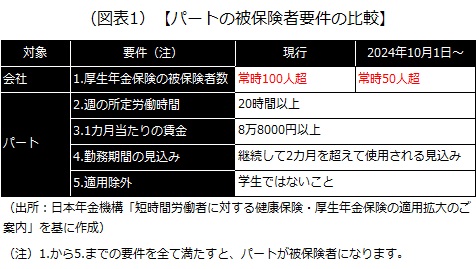

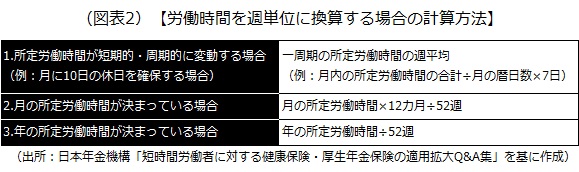

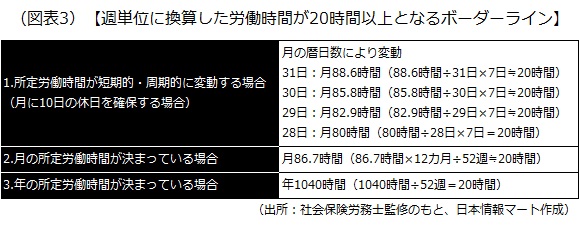

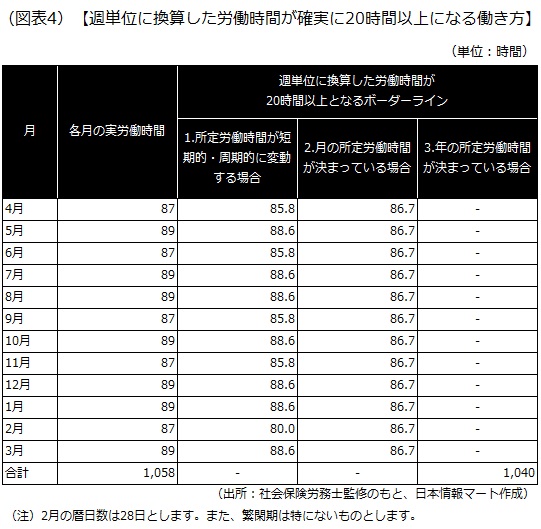

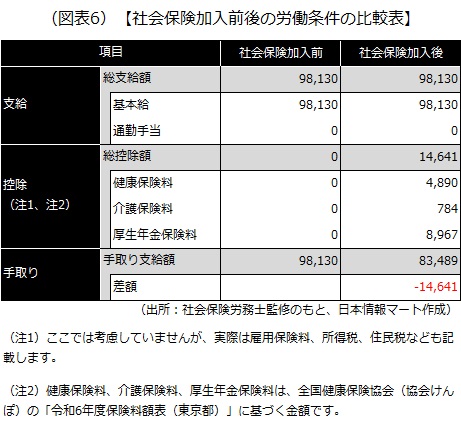

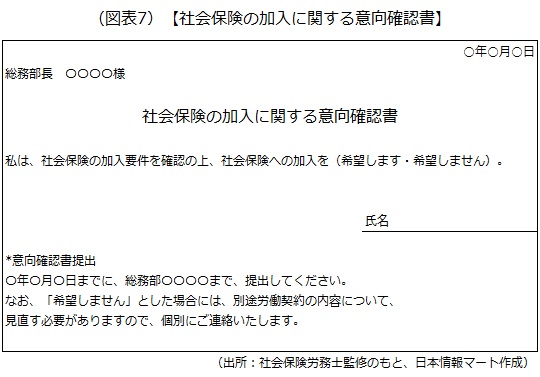

なお、パート等の待遇改善は重要ですが、それが逆にパート等に不利益に働くケースもあるので注意が必要です。例えば、厚生年金保険の被保険者数が常時100人超(2024年10月からは常時50人超)の会社に勤めるパート等は、「賃金が月額8万8000円以上」などの要件を満たすと、社会保険に加入し、社会保険料を負担する義務が生じます(家族の扶養に入れなくなる)。

同一労働同一賃金の実現については、次の記事などが参考になります。

2)高齢社員の活用

会社には、社員を65歳まで雇用するための措置を講じる義務、70歳まで働ける機会を確保する努力義務があります。人間は基本的に加齢によって身体機能が変化するので、高齢社員を雇用し続ける場合、その点を考慮する必要があります。

例えば、平衡機能の低下(直立姿勢時の重心動揺が大きくなり、転倒しやすくなる)や聴力の低下(騒音時の声などが聞こえにくく、「危ない」と言われても気付かない)はけがにつながる恐れがあるので、定期的に健康診断や体力チェックテストを実施して社員の状態を把握するなど、対策を講じる必要があるでしょう。

なお、高年齢者雇用安定法では、社員が70歳まで働ける機会を確保するための選択肢として、フリーランス化なども認めています。フリーランスは、労働時間という概念がなく自分のペースで働きやすい面もあるので、社員が定年を迎えたら、雇用という選択肢にこだわらず、フリーランスとして力を貸してもらうというのも1つの方法です。

高齢社員の活用については、次の記事などが参考になります。

3)外国人の活用

今や外国人が働いている会社は日本でも珍しくありませんが、初めて外国人を雇用する会社などは、日本人を雇用する場合との違いが分からず、戸惑ってしまうかもしれません。

結論から言うと、日本で働く外国人には労働基準法などの労働関係法令が適用されるので、基本的な扱いは日本人と変わりません。ただ、それぞれの外国人が持つ「在留資格」によって、行える活動や日本で働ける期間に違いがあるので、その点には注意が必要です。

また、就業時間中に礼拝のため席を外したり、食べてはいけない食材の関係で他の社員がお菓子を勧めた際にトラブルになったりすることがあるので、宗教・文化の違いについてはある程度把握しておく必要があります。難しい面もあるかもしれませんが、外国人が働きやすい社内体制や関係性を構築した結果、高い成果を上げている会社も数多くあります。

外国人の活用については、次の記事などが参考になります。

以上(2024年4月作成)

(監修 ひらの社会保険労務士事務所)

pj00690

画像:metamorworks-Adobe Stock