書いてあること

- 主な読者:最新法令に対応した賃金規程が欲しい経営者

- 課題:労働基準法などの改正が頻繁でキャッチアップするのが大変

- 解決策:専門家が監修した正しい「ひな型」を参考に、賃金規程を最新の状況に保つ

1 正しい「ひな型」を参考に、賃金規程を最新に保つ

賃金規程とは、

就業規則のうち、賃金に関するルールを本則と別に定めたもの

です。賃金規程は、労働基準法を始めとする労働関係法令の改正状況を踏まえた内容にする必要があります。ただ、法改正を漏れなくチェックして賃金規程に反映するのは大変なので、

専門家が監修した賃金規程のひな型を参考にすると便利

です。そこで、この記事では、専門家が監修した賃金規程のひな型を紹介します。

なお、賃金規程のポイントを知りたい場合、次の記事をご確認ください。

2 賃金規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の会社によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【賃金規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、就業規則第○条の賃金に関する事項について定めたものである。

第2条(適用範囲)

本規程に定める賃金は、就業規則第○条の従業員に適用するものとする。就業規則第○条の短時間勤務従業員の賃金は別途定める「パートタイマー就業規則」(省略)によるものとする。

第3条(賃金体系と形態)

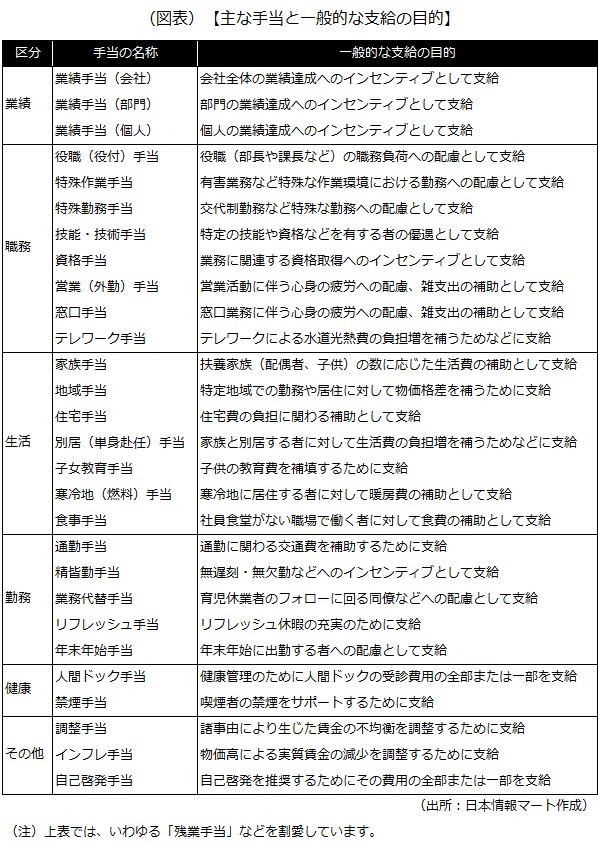

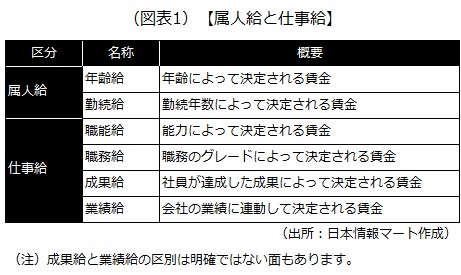

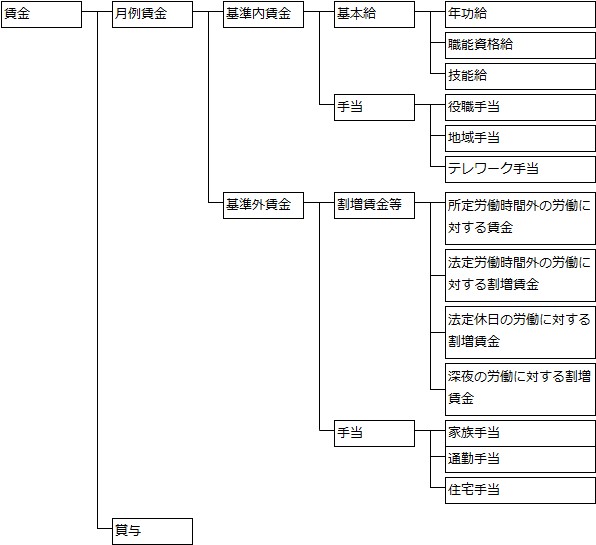

1)賃金の体系は次に定める通りとする。

2)賃金の形態は日給月給制とする。

第4条(基本給)

基本給は年功給、職能資格給、技能給とする。

1.年功給

従業員の年齢および勤続年数に応じて、別途定める「賃金別表1」(省略)の区分により支払う。

2.職能資格給

従業員の職務遂行能力および勤務成績に応じた職能等級に基づき、別途定める「職能資格給基準表」(省略)の区分に基づき支払うものであり、経営企画部、総務部、経理・財務部、営業部に所属する従業員に適用する。

3.技能給

従業員の職務遂行能力、経験に基づき、別途定める「技能給基準表」(省略)の区分に基づき支払うものであり、製造部に所属する従業員に適用する。

第5条(手当)

手当は役職手当、地域手当、テレワーク手当、家族手当、通勤手当、住宅手当とする。

1.役職手当

従業員のうち役職者に対しては、別途定める「役職手当」(省略)の区分により役職手当を支払う。

2.地域手当

従業員が、会社が定める地域で勤務するときは、別途定める「地域手当」(省略)の区分により地域手当を支払う。

3.テレワーク手当

就業規則第○条のテレワークに従事する社員については、テレワーク手当として月額1万円を、テレワークの日数にかかわらず一律で支給する。

4.家族手当

従業員に扶養家族があるときは、本人の申請により別途定める「家族手当」(省略)の区分により家族手当を支払う。なお、扶養家族とは健康保険法上の被扶養者である配偶者および子供をいう。

5.通勤手当

最短かつ最適な通勤経路が片道2キロメートル以上の従業員に対して、本人の申請により別途定める「通勤手当」(省略)の区分に応じて通勤手当を支払う。ただし、月額2万円を上限とする。

6.住宅手当

従業員が世帯主として自ら居住する住宅を借り受けているときは、本人の申請により別途定める「住宅手当」(省略)の区分により住宅手当を支払う。

第6条(割増賃金等)

1)割増賃金等の計算方法は次に定める通りとする。

1.所定労働時間外(ただし、法定労働時間を超える労働を除く)の労働に対する賃金

基準単価×100%×時間数

2.法定労働時間外の労働に対する割増賃金

(1カ月45時間までの時間外労働)基準単価×125%×時間数

(1カ月45時間を超え60時間までの時間外労働)基準単価×125%×時間数

(1カ月60時間を超える時間外労働)基準単価×150%×時間数

なお、この場合の1カ月間は前月〇〇日から当月〇〇日までとする。

3.法定休日の労働に対する割増賃金

基準単価×135%×時間数

4.深夜(午後10時から午前5時までの間)の労働に対する割増賃金

基準単価×25%×時間数

2)第1項各号の基準単価の計算方法は次の通りとする。

基準単価=基準内賃金÷(年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)

3)第1項各号の割増賃金等(第1項第4号を除く)は、労働基準法第41条第2号に該当する管理・監督の地位にある者に対しては支払わない。

第7条(賃金の計算期間、支払日)

賃金の計算期間は、前月○○日より当月○○日までとし、当月△△日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に支払う。

第8条(端数処理)

1)不就労時などの控除額の計算に当たり、1円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて計算する。

2)割増賃金などの支給額の計算に当たり、1円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて計算する。

3)1カ月間の賃金支払額に100円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて計算する。

第9条(休業手当)

会社の責に帰すべき事由により従業員を休業させた場合、休業1日につき労働基準法に基づき算出した平均賃金の60%を支払う。会社の責に帰すべき事由により1日のうち一部を休業させた場合、その日の賃金が平均賃金の60%に満たないときは、その差額を休業手当として支払う。

第10条(不就労時の取り扱い)

1)従業員が欠勤、遅刻、早退、私用外出等により所定労働時間の全部または一部において不就労であった場合は、当該時間に対する賃金は支払わない。

2)賃金計算期間の中途において入社、退社、休職、復職した者の当該賃金計算期間の賃金は出勤した日数に対して支払う。

第11条(休暇等の賃金)

1)年次有給休暇を取得した場合は、所定労働時間を勤務したものとして賃金を支払う。

2)生理日の休暇、子の看護休暇、介護休暇を取得した場合は、賃金を支払わない。

3)特別休暇を取得した場合は、所定労働時間を勤務したものとして賃金を支給する。ただし、無給の定めをした休暇については、賃金を支払わない。

4)就業規則第○条に定める休職期間、業務上または通勤途上の傷病による休業期間、産前産後の休業期間、育児休業期間、介護休業期間、母性健康管理のための時間内通院の時間、育児時間については、賃金を支払わない。

第12条(賃金の支払い方法)

賃金は従業員に対して、直接、通貨で支払う。ただし、従業員が希望した場合は、当該従業員が指定する金融機関口座への振り込みにより賃金を支払うことができる。

第13条(賃金の控除)

賃金支払いの際、次の各号に定めるものは控除するものとする。

- 源泉所得税。

- 住民税。

- 社会・雇用保険の被保険者負担分の保険料。

- 従業員の過半数を代表する労働組合との書面による協定により定めたもの。

第14条(退職時および非常時払い)

会社は次の各号に該当する場合、本規程第7条にかかわらず既往の労働に対する賃金を支払う。

- 従業員が死亡または退職した場合において、本人または遺族の請求があったときは、7日以内に既往の労働に対する賃金を支払う。従業員の遺族の範囲は労働基準法施行規則第42条から第45条によるものとする。

- 従業員または従業員の収入により生計を維持する者から、出産、疾病、災害、その他非常の場合の費用に充当するために請求があったときは、既往の労働に対する賃金を支払う。

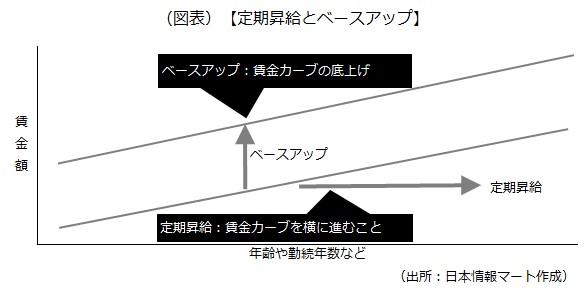

第15条(昇降給・昇降格)

1)昇給・降給は、勤務成績その他別に定める基準に基づく人事考課により、毎年4月1日付をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、昇給を行わないことがある。

2)顕著な業績が認められた従業員については、第1項の規定にかかわらず特別昇給を行うことがある。

3)昇給額・降給額は、従業員の勤務成績等を考慮して別途定める「昇給・降給基準」(省略)に基づき人事考課により決定する。

4)昇格・降格は、別途定める「昇格・降格基準」(省略)に基づき人事考課により決定する。この場合、昇格・降格後の役職と職務等級に基づき賃金を決定する。

5)懲戒処分による降格および勤務成績不良等、職務不適格事由による人事権の行使としての降格の場合も、降格後の役職と職務等級に基づき賃金を決定する。

第16条(賞与の支給)

会社は、会社の業績を勘案し、賞与の支給対象期間における従業員の業務成績・勤務態度の考課結果に応じて、夏季と冬季の年2回、従業員に賞与を支給するものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、賞与を支給しないことがある。

第17条(賞与の支給額および対象期間)

1)賞与の支給額は、会社の業績を勘案し、賞与の支給対象期間における従業員の業務成績・勤務態度の考課結果に応じて、その都度決定するものとする。

2)賞与の支給対象期間は次に定める通りとする。

- 夏季:前年10月1日より当年3月31日まで。

- 冬季:当年4月1日より当年9月30日まで。

第18条(賞与の支給対象者)

賞与は、賞与の支給対象期間に会社に勤務し、かつ支給当日に在籍している従業員を対象とする。ただし、次の各号に該当する者には原則として支給しない。

- 休職期間中の者。

- 勤務成績・業務成績不芳の者。

- その他賞与を支給することが不適当と認められる者。

第19条(罰則)

従業員が故意または重大な過失により本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第20条(改廃)

本規程の改廃は、会社の状況および業績等の変化により必要のあるときは、従業員代表との協議の上、改正または一部廃止することがある。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2024年3月更新)

(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ)

pj00253

画像:ESB Professional-shutterstock