書いてあること

- 主な読者:口の中(口腔)をケアして、健康に気を付けたい経営者、従業員

- 課題:基本は歯磨きだが、どうもちゃんと磨けていない気がする

- 解決策:歯磨きは磨き方と回数が重要。使っている歯ブラシや歯磨き剤にも気を配る

1 「歯磨き」効果で健康になる!

健康管理をする上で、口の中(口腔)の健康はとても大切です。例えば、虫歯や歯周病は、単に歯や歯茎が痛むだけの問題ではありません。歯や歯茎から菌が入ると、血糖値をコントロールするインスリンの働きを妨げられ、糖尿病の原因になることもあるようです。

そして、口腔ケアの基本は「歯磨き」です。「今さら歯磨きについて細かく言われなくても……」と思うかもしれませんが、日常の一部だからこそ「歯ブラシや歯磨き剤が合っていない」「磨き方が間違っている」などの問題があっても、見過ごしてしまっているケースが意外と少なくないのです。

この記事では、歯ブラシ・歯磨き剤の選び方や、歯磨きの仕方の基本的なポイントを紹介するので、この機に確認してみましょう。

2 歯ブラシ・歯磨き剤の選び方

1)歯ブラシはきちんとしたものを

歯ブラシによって、全体の長さ、ヘッドの大きさ、毛先の形や硬さなどが違います。奥の歯まで無理なく届いて口腔内で自由に動かせるよう、先端はコンパクトで、口腔内を傷つけないよう毛先が硬すぎないものを選ぶのが基本です。

ただし、歯並び、歯肉の状態などによっても適した歯ブラシは変わってくるため、歯科医で診察や治療を受ける際に、歯ブラシ選びについてアドバイスを求めるとよいでしょう。

また、歯ブラシはこまめに交換しましょう。古くなると毛先が開くなどして機能が弱まり、磨いていても、歯垢(しこう)をしっかり落とせなくなります。使用頻度や磨き方によっても変わりますが、少なくとも1カ月に一度は交換しましょう。

2)歯磨き剤選びも重要

歯磨き剤には基本成分だけで作られた化粧品と、薬効成分の配合された医薬部外品があります。市販の歯磨き剤の大部分は医薬部外品で、「歯の質を強くする」「歯肉炎を予防する」などの効果がある成分が配合されているため、目的に応じて選ぶようにしましょう。

また、歯磨き剤には一般的に見られる練り歯磨き以外に、液体歯磨きもあります。液体歯磨きは口腔内にくまなく歯磨き剤が行き渡るのが特徴ですが、研磨剤などは入っていないため、歯の着色が気になる場合は研磨剤の入った練り歯磨きの使用がおすすめです。

なお、液体歯磨きと似たものに洗口液(マウスウォッシュ、デンタルリンスなどとも呼ばれます)があります。液体歯磨きは口腔内をすすいだ後に歯ブラシによる歯磨きも行いますが、洗口液は歯磨き後に使用するのが効果的とされます。

洗口液は、口腔内をすすぐことで消毒したり、口臭を予防したりするためのものです。歯垢を落とすためのものではないことを覚えておきましょう。

3)ケアグッズを上手に活用する

いくら丁寧に歯磨きをしても、歯ブラシの毛先では届きにくい部分があります。そこで活用したいのが、デンタルフロスや歯間ブラシといった口腔内ケアグッズです。

デンタルフロスは、弾力のある細い繊維の束(以下「糸」)を歯と歯の間に入れて歯垢を巻き取るように取り除く道具で、必要な分だけ取り出して使う糸だけのタイプと、ホルダーに糸が付いているタイプがあります。歯と歯の間に糸を通し、歯の面に沿わせて歯垢をかき出すように使います。

歯と歯の隙間が大きかったり、部分入れ歯やブリッジなどのためデンタルフロスの使用が難しかったりする場合には、歯間ブラシの使用がおすすめです。歯間ブラシはワイヤーに細かな毛が付いた道具で、歯と歯の隙間に入れて歯垢を取り除きます。その際、歯や歯肉を痛めないために、隙間の大きさより少し小さめのものを選ぶことが重要です。

3 歯磨きの仕方

1)歯垢がたまりやすい場所を重点的に

十分に歯を磨いたつもりでも、「歯と歯の間」「歯と歯茎の境目」「奥歯のかみ合わせ」には磨き残しがあるものです。特に奥歯は、他の歯よりも歯ブラシが届きにくいので、しっかり磨きましょう。

また、ものを食べたらすぐに、歯垢のたまりやすいところを重点的に、丁寧に磨きましょう。「歯の面には毛先を直角に当てる」「歯と歯肉の間には斜め45度で当てる」「歯の1本1本を意識して磨く」などは、磨き方の基本としてよく言われます。

適切な磨き方は、磨く場所や口腔内の状態に応じて変わってくるので、歯科医の歯磨き指導を受けるのもよいでしょう。また、日本歯科医師会ウェブサイトに、年齢や性別を選択した上でいくつかの質問に答えると、自分に合った正しい歯の磨き方を教えてくれるページがあるので、気になる人はのぞいてみてください。

■日本歯科医師会「あなたにピッタリな歯のみがき方を探してみよう!」■

https://www.jda.or.jp/hamigaki/

2)歯磨きは1日2回以上を目安に

適切な歯磨きの頻度についてはさまざまな見解がありますが、1日2回以上の歯磨きが推奨されることが多いです。

厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」によると、毎日歯を磨く人(1歳以上、歯がない人を除く)の割合は2022年時点で97.4%です。その内訳は以下通りです。

- 毎日1回:18.2%

- 毎日2回:50.8%

- 毎日3回以上:28.4%

3)歯科医で定期的なクリーニングも

しっかり歯磨きなどをしても、完璧に歯垢を取り除くことは難しいです。そのため、定期的に歯科医のクリーニングを受けるのが理想です。

歯科医のクリーニングでは、専用の機械や器具を使って歯垢を取り除きます。虫歯予防の効果が得られる高濃度のフッ素を塗布してくれる歯科医院もあります。口腔内をより健康に保つためには歯医者での定期的なクリーニングはおすすめです。クリーニングの頻度は一概には言えませんが、一般的には3カ月に1回が目安といわれます。

4 (参考)データで見る日本人の口腔の健康状態

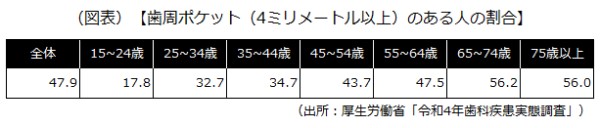

厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」によると、歯周ポケット(4ミリメートル以上)のある人、つまり医学上、歯周病と診断される人の割合は次の通りです。

年齢が上がるほど歯周病患者は増加傾向で、全体で見ても約半数が歯周病を患っている状況です。多くの日本人が口腔内の健康状態において問題を抱えていることが分かります。

以上(2024年3月更新)

pj10043

画像:pixabay