書いてあること

- 主な読者:ストレスチェック制度を実施するための規程のひな型が欲しい経営者

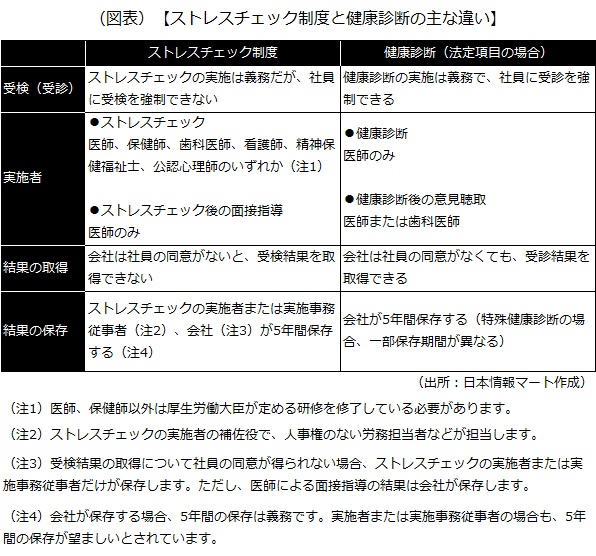

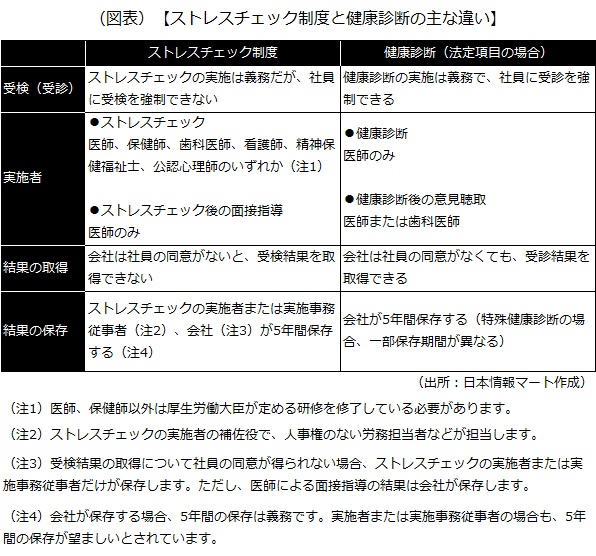

- 課題:具体的に何を定めればよいかが分からない。健康診断と似たような運用でいいの?

- 解決策:実施者、受検結果などの扱いが健康診断と異なるので、明確にルールを定める

1 健康診断とのルールの違いに注意する

ストレスチェック制度とは、

社員が所定の質問に答えて自身のストレス状態を把握する「ストレスチェック」や、高ストレス者に対する「医師による面接指導」などの一連の施策のこと

です。社員数が常時50人以上の会社は、年1回以上、ストレスチェックを実施しなければなりません(社員数が常時50人未満の会社は努力義務)。

ストレスチェック制度を実施するには、制度の実施者や受検結果の取り扱いなどについて、就業規則(ストレスチェック制度実施規程など)で定める必要があります。問題は、

ストレスチェック制度と健康診断のルールを混同している会社が少なくないこと

です。どちらも社員の健康状態をチェックするための制度ですが、両者は似て非なるものです。

「健康診断と混同している部分があるかもしれない……」という人は、次章で専門家が監修したストレスチェック制度実施規程のひな型を紹介していますので、自社の就業規則と照らし合わせながら確認してみましょう。

2 ストレスチェック制度実施規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【ストレスチェック制度実施規程のひな型】

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、株式会社○○○○(以下「会社」)が、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づく「心理的な負担の程度を把握するための検査等」(以下「ストレスチェック制度」)を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。本規程に定めのない事項は、労働安全衛生法その他の関係法令によるものとする。

第2条(定義)

本規程において使用する語句の定義は次の各号に定める通りである。

- ストレスチェック:

ストレスに関する質問票に従業員が記入し(またはITシステムに入力し)、それを集計・分析することで、従業員が自らのストレスの状態を調べる検査。

- ストレスチェック制度:

ストレスチェックの結果を踏まえた医師による面接指導や集団分析等、一連の施策の総称。

- 衛生委員会:

労働安全衛生法第18条に定められている組織で、従業員の健康障害を防止するための基本となるべき対策などを調査審議する。

- 衛生管理者:

労働安全衛生法第12条に定められている者で、従業員の安全または衛生のための教育の実施など、衛生にかかわる技術的事項を管理する者。

- 産業医:

労働安全衛生法第13条に定められている者で、従業員の健康管理および、健康診断や面接指導等、作業環境の維持管理、健康教育などの項目について医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う医師。

- 集団分析:

ストレスチェックの結果を、個人が特定されない一定の規模で分析すること。

第3条(適用範囲)

1)ストレスチェック制度の適用範囲は、次の各号のいずれにも該当する従業員である。

- 会社と期間の定めのない労働契約を交わしている従業員。次のいずれかに該当する期間の定めのある労働契約を交わしている従業員を含む。

a.労働契約の契約期間が1年以上の従業員

b.契約更新により1年以上使用される予定の従業員

c.1年以上継続して使用されている従業員

- 1週間の労働時間が、当該事業場の同種の業務に従事する通常の従業員の所定労働時間の4分の3以上の従業員。

2)会社は、原則として人材派遣会社等から当社に派遣されている派遣労働者をストレスチェック制度の適用対象としない。

第4条(趣旨等の周知)

会社は、次の各号に定める内容を社内掲示板に掲示する他、本規程を配布する等の方法により、ストレスチェック制度の趣旨等を従業員に周知する。

- ストレスチェック制度は、従業員自身のストレスへの気付きおよびその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とするものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものである。

- 従業員にストレスチェックの受検義務はない。ただし、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、受検することが望ましい。

- ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく会社が結果を入手することはない。従って、ストレスチェックを受検するときは、正直に回答することが重要である。

- 本人がストレスチェックの結果を会社に提供することに同意した場合や、医師による面接指導を申し出た場合、会社はそれらによって得た情報を本人の健康管理のために限って使用する。

- 本規程第37条に定める事項。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

第5条(ストレスチェック制度担当者)

1)ストレスチェック制度担当者(以下「担当者」)は、ストレスチェック制度の実施計画の策定や計画に基づく実施の管理等の実務を行う。

2)担当者は人事労務課の従業員および衛生管理者とし、その氏名は社内掲示板に掲示する等の方法により従業員に周知する。

3)人事異動等により担当者の変更があった場合は、その都度、同様の方法により従業員に周知する。本規程第6条のストレスチェックの実施者、第7条のストレスチェックの実施事務従事者、第8条の面接指導の実施者についても同様の扱いとする。

第6条(ストレスチェックの実施者)

1)ストレスチェックの実施者(以下「実施者」)は、実際にストレスチェックを行う他、ストレスチェック制度の実施計画の策定などにも積極的に協力する。

2)実施者は会社の産業医および保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。

第7条(ストレスチェックの実施事務従事者)

1)ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」)は、実施者の指示のもとストレスチェックの日程調整、従業員等への連絡、調査票の配布と回収、結果のデータ入力等の各種事務処理を担当する。

2)実施事務従事者は人事労務課の従業員および衛生管理者とするが、人事に関する権限を有する者は実施事務従事者になることはできない。

第8条(面接指導の実施者)

ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施者は会社の産業医とする。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

第9条(ストレスチェックの実施時期)

ストレスチェックは1年以内ごとに1回実施するものとし、実施時期は業務の状況を勘案して部門ごとに設定する。

第10条(対象者)

1)適用対象となる従業員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、実施時期にストレスチェックを受検するように努めなければならない。

2)ストレスチェック受検の意思があるものの、出張等の業務上の都合により、ストレスチェックの実施期間にストレスチェックを受検することができなかった従業員は、会社が別途指定する実施時期にストレスチェックを受検するものとする。

3)ストレスチェックの実施時期の全期間に休職しており、休職期間が1カ月以上の従業員については、ストレスチェックの対象外とする。

第11条(受検の勧奨)

会社は、従業員の受検状況を把握し、未受検の従業員に対して、実施事務従事者または各職場の管理者を通じて受検の勧奨を行うことがある。

第12条(調査票および方法)

1)ストレスチェックは、厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて行う。

2)ストレスチェックは、社内LANを用いてオンラインで実施する。社内LANが利用できない従業員は、紙媒体で実施する。

第13条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

1)ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2)高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。

- 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者。

- 「仕事のストレス要因」(17項目)および「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者。

第14条(ストレスチェックの結果の通知方法)

ストレスチェックの個人結果の通知は、「実施者または実施者の指示を受けた実施事務従事者」(以下「ストレスチェックの結果通知者」)が実施者名で行う。通知方法は、原則として各従業員に電子メールを送信することで行うが、電子メールが利用できない従業員および電子メールを希望しない従業員に対しては封筒に封入し、紙媒体で通知する。

第15条(セルフケア)

従業員は、ストレスチェックの結果および結果に記載された実施者の助言・指導に基づき、ストレスを軽減するためのセルフケアを適切に行うように努めなければならない。

第16条(会社への結果提供に関する同意の取得方法)

実施者は、ストレスチェックの結果を従業員に通知する際、その内容を会社に提供することについて同意するか否かの意思確認を行う。従業員が同意する場合は、従業員は結果通知の電子メールに添付または封筒に同封された「同意書」(省略。以下、同様)に入力または記入し、発信者宛てに送付するものとする。同意書の提出が確認された場合、ストレスチェックの結果通知者は、実施者の指示により、ストレスチェックの結果の写しおよび「同意書」の写しを人事労務課に提供する。

第17条(ストレスチェック受検時の賃金の取り扱い等)

1)ストレスチェックの受検に要する時間は業務時間として取り扱う。

2)従業員は、業務時間中にストレスチェックを受検するものとし、管理者は従業員がストレスチェックを受検する時間を確保できるように配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

第18条(面接指導の申出の方法)

1)ストレスチェックの結果、医師による面接指導を受ける必要があると判定された従業員が医師の面接指導を希望する場合、結果通知の電子メールに添付または封筒に同封された「面接指導申出書」(省略。以下、同様)に入力または記入し、結果通知の電子メールあるいは封筒を受け取ってから30日以内に、発信者宛てに送付するものとする。

2)医師による面接指導を受ける必要があると判定された従業員から、結果通知後20日以内に「面接指導申出書」の提出がなされない場合は、ストレスチェックの結果通知者は、実施者の指示により、実施者名で電子メールまたは電話により申出の勧奨および最終的な意思確認を行う。この際、第三者にその従業員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮する。

3)医師による面接指導を受ける必要があると判定された従業員以外の従業員から、面接指導の申出を受けた場合、会社はこれを拒むことができる。

第19条(面接指導の実施方法)

1)面接指導の実施日時および場所は、面接指導の実施者または面接指導の実施者の指示を受けた実施事務従事者が、該当する従業員およびその管理者に電子メールまたは電話により通知する。この際、第三者にその従業員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮する。なお、面接指導の実施日時は、「面接指導申出書」が提出されてから、30日以内に設定する。

2)通知を受けた従業員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は従業員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

第20条(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

会社は、面接指導が終了してから30日以内に、「面接指導結果報告書兼意見書」(省略。以下、同様)により、面接指導の実施者から結果の報告および意見の提出を受ける。

第21条(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

1)面接指導の実施者から、面接指導の結果を踏まえた就業上の措置が必要であるとの意見書が提出され、これに基づいて会社が人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合、人事労務課の担当者が該当する従業員に就業上の措置の内容およびその理由等を説明する。なお、前記説明を行う際は面接指導の実施者も同席するものとする。

2)従業員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。

第22条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取り扱い)

面接指導を受けるのに要する時間は業務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析

第23条(集計・分析の対象集団)

ストレスチェックの結果の「集団ごとの集計・分析」(以下「集団分析」)は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、他の課と合算する等して個人が特定されない規模で行う。

第24条(集計・分析の方法)

集団分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

第25条(集計・分析結果の利用方法)

1)ストレスチェックの結果通知者は、実施者の指示により、人事労務課に集団分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を提供する。

2)会社は、集団分析の結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置、管理者に対する研修を行う。従業員は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

第26条(ストレスチェックの結果の記録の保存担当者)

ストレスチェックの結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者である衛生管理者とする。

第27条(ストレスチェックの結果の記録の保存期間・保存場所)

ストレスチェックの結果の記録は、会社のサーバーまたは金庫内に5年間保存する。

第28条(ストレスチェックの結果の記録の保存に関するセキュリティーの確保)

保存担当者は、会社のサーバーまたは金庫内に保管されているストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、パスワードの設定等、必要な管理を徹底しなければならない。

第29条(会社に提供されたストレスチェックの結果・面接指導結果の保存方法)

1)人事労務課は、従業員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果の写しおよび「同意書」の写し、ストレスチェックの結果通知者から提供された集団分析の結果、「面接指導結果報告書兼意見書」を、社内の金庫に5年間保存する。

2)人事労務課は、第三者に社内に保管されている前項の資料が閲覧されることがないよう、必要な管理を徹底しなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

第30条(ストレスチェックの結果の共有範囲)

従業員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事労務課内のみで保有する。

第31条(面接指導結果の共有範囲)

「面接指導結果報告書兼意見書」は、人事労務課内のみで保有する。そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する従業員の管理者に提供する。

第32条(集団分析結果の共有範囲)

1)実施者から提供された集団分析の結果は、人事労務課内で保有するとともに、課ごとの結果については当該課の管理者に提供する。

2)会社は、集団分析の結果とそれに基づいて実施した措置の内容を、衛生委員会に報告する。

第33条(健康情報の取り扱いの範囲)

ストレスチェック制度に関して取り扱われる従業員の健康情報のうち、診断名、検査値等の生データや詳細な医学的情報は実施者が取り扱うものとする。人事労務課に関連情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加および削除と苦情処理

第34条(情報開示等の手続き)

従業員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、「ストレスチェック制度の情報開示請求」(省略)を人事労務課に提出するものとする。

第35条(苦情申し立ての手続き)

従業員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、「ストレスチェック制度の苦情申立書」(省略)を人事労務課に提出するものとする。

第36条(守秘義務)

従業員からの情報開示や苦情申し立てに対応した人事労務課の従業員は、それらの職務を通じて知り得た従業員の秘密を第三者に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取り扱いの防止

第37条(会社が行わない行為)

会社は、ストレスチェック制度に関して次の行為を行わない。

- 医師による面接指導の申出を行った従業員に対して、申出を行ったことを理由として、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- 従業員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果を理由として、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- ストレスチェックを受検しないことを理由として、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- ストレスチェックの結果を会社に提供することに同意しないことを理由として、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、その申出を行わないことを理由として、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施者から意見を聴取する等、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施者の意見と内容・程度が著しく異なるなど必要と認められる範囲内となっていないものや、従業員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その従業員に不利益となる取り扱いを行うこと。

- 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

a.解雇すること。

b.期間を定めて雇用される従業員について契約の更新をしないこと。

c.退職勧奨を行うこと。

d.不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換や職位(役職)の変更を命じること。

e.その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

第8章 雑則

第38条(改廃)

本規程の改廃は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2024年3月更新)

(監修 社会保険労務士 志賀碧)

pj00162

画像:ESB Professional-shutterstock