中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。

本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、申請方法等についてわかりやすく紹介します。

Just another WordPress site

中小企業等を支援する国や自治体の補助金・助成金事業では、雇用・人材開発・IT補助・コロナ支援など幅広いジャンルの支援があります。

本レポートでは、おすすめの補助金・助成金について支援の内容や対象条件、申請方法等についてわかりやすく紹介します。

温厚だった社員が急に怒りやすくなったり、強い口調になったりして、びっくりしたことはありませんか? なかには、他の社員に暴言を吐いてパワハラになりかけたなんて事例も……。こうした事態の原因の1つかもしれないのが「更年期障害」です。

更年期障害とは、簡単に言うと

加齢により性ホルモンの分泌量が減ることで起きる、体やメンタルの不調のこと

です。症状はさまざまですが、ささいなことで反射的に怒ったり、唐突に感情が昂ぶって涙を流したりするなど、精神が不安定になるというものがあります。更年期障害の症状は、

早ければ40歳を過ぎたころから顕在化し、女性だけではなく男性もなり得る

もので、女性のピークが50代前半、男性のピークは50代後半といわれています。会社は社内の男女比率に関係なく、対策を講じる必要があるでしょう。

具体的には、

が大切です。更年期障害に詳しい現職の産業医がポイントを解説します。

前述した通り、更年期障害は加齢により性ホルモンの分泌量が減少することで発症します。女性の場合、「エストロゲン」という女性ホルモンが、閉経の前後数年間(40代~50代ごろ)に急激に減ることで症状が表れます。一方、男性の場合、「テストステロン」という男性ホルモンが、30代ごろから緩やかに減ることで症状が表れます。

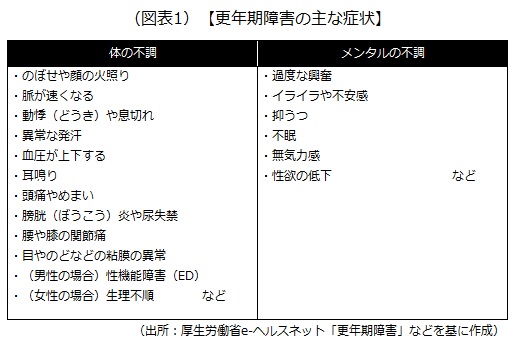

性ホルモンが減少すると、「幸せホルモン」といわれるセロトニンなども不足し、精神の安定が崩れてイライラするようになります。また、メンタルだけでなく、体温が上がりやすくなり、だるさも強くなるなど、体にも不調を来します。主な症状は図表1の通りです。

性機能障害(ED)、生理不順以外の症状は男性・女性で共通する症状が多いですが、

という傾向があります。

更年期障害の疑いがあって医療機関を受診する場合、女性の場合は「婦人科」の更年期外来、男性の場合は「内科」や「泌尿器科」の男性更年期外来などが窓口になるでしょう。また、メンタルの不調が主な悩みであれば、「心療内科」や「精神科」も選択肢となり得ます。

更年期障害の治療法は、症状に応じた薬剤の投与や生活習慣の改善指導など、さまざまあります。薬物療法の場合、代表的な治療法が「ホルモン補充療法」です。女性の場合はエストロゲン、男性の場合はテストステロンを補充するというもので、通常、

という流れで治療が進みます。

個人の状況によって異なりますが、通常、検査を含む診察にかかる時間は1回の受診につき1~2時間ほど、通院頻度は月に1~2回ほどでしょう。また、治療期間については、薬剤投与を開始してから最低数カ月経過してから効果が見られ始めますが、その後も経過を見つつ、何年もかけて治療するケースがあります。

ホルモン補充療法以外には、例えば、抑うつや不眠などの症状が見られる場合に「向精神薬」や「睡眠薬」を投与する、のぼせや顔の火照り、異常な発汗などの症状が見られる場合に「漢方薬」を投与するといった対応が考えられます。個人の症状や環境に応じて最適な治療法が選ばれ、その内容に応じて通院頻度や治療期間も変わってきます。

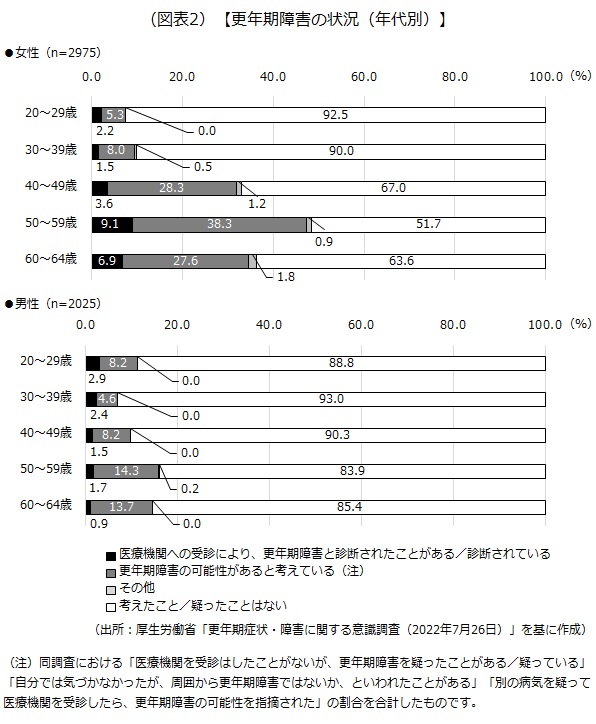

厚生労働省が、2022年に全国の20~64歳の男女(計5000人)に対して実施したアンケート調査では、更年期障害の状況(年代別)について図表2のような結果が出ています。

女性の場合、40~49歳の3.6%、50~59歳の9.1%が「医療機関への受診により、更年期障害と診断されたことがある/診断されている」ことが分かります。また、40歳~49歳の28.3%、50~59歳の38.3%が「更年期障害の可能性があると考えている」となっています。更年期障害と診断されずとも、その可能性に悩まされている人はかなり多いようです。

男性の場合、「医療機関への受診により、更年期障害と診断されたことがある/診断されている」「更年期障害の可能性があると考えている」割合は、女性に比べると全体的に低めです。しかし、実は

男性は女性に比べ、性ホルモンの減少スピードが緩やかで、更年期障害に気付きにくい

という傾向があります。本人が自覚していないだけで、実際は男性更年期障害である可能性が残されている点に留意する必要があります。

更年期障害やその疑いがある社員に対応する際、必要となる心構えやサポート体制の内容について紹介します。

社員の誰かが急に怒りやすくなったり、強い口調になったりすると、周囲はネガティブに受け取ってしまいます。しかし、こうした変化を短絡的に性格の問題にしたり、無遠慮に「更年期障害なんじゃない?」とからかったりすると、本人をさらに傷つけ、問題が複雑化します。

更年期障害になった本人は、心のゆとりを失い、人に相談できずに自分を責めるなどとてもつらい状態にありますから、社員1人1人が

「誰もが更年期障害になり得る」という意識を持ち、思いやりを持って接すること

が大切です。ただ、社員の自助努力に期待するだけでは、こうした意識はなかなか育ちません。そのため、例えば、

専門家を講師に招いて「更年期障害に関する社内セミナー」を開催し、加齢によって体やメンタルに起きる変化、更年期障害の人との向き合い方などを丁寧に指導してもらう

のがよいと思います。講師は産業医や保健師、あるいは健康経営や女性活躍の支援をしている会社などに依頼するとよいでしょう。なお、前述した通り、特に男性は「自分が更年期障害である」ということに気付きにくい傾向がありますが、こうしたセミナーはそんな社員に気付きを促し、医療機関の受診につなげる良いきっかけにもなります。

図表2で、「自分が更年期障害かもしれない」と悩んでいる人は、女性を中心に相当数いるというデータを紹介しました。こうした人たちのために、

更年期障害について相談できる窓口を設置すると、症状が軽いうちに対処できる可能性

があります。

大企業では社内に産業医が常駐しており、保健師の相談窓口も設置されているケースも多いのですが、社内にそうした医療専門職がいない中小企業でも、外部の産業医や保健師に委託し、月に数回会社に来てもらって、社員の健康相談に乗ってもらうことが可能です。

なお、社員が「自分は更年期障害である」と気付いていない場合については、経営者や上司が本人の状況(症状の内容など)を見て、相談窓口や医療機関の情報提供をすることも効果的でしょう。その際は、「君は更年期障害だろうから、相談(受診)しなよ」などと決め付けるのではなく、「もしも、この先つらい状況が続くなら、一度、相談(受診)してみてもいいかもしれないね」など、本人の意思を尊重した言い方を心掛けることが大切です。

可能な範囲で、更年期障害の社員向けの福利厚生を検討するのもよいでしょう。

例えば、分かりやすいのは、

医療機関を受診する際などに利用できる、会社独自の「特別休暇」を導入

することです。ホルモン補充療法の場合であれば、時間単位や半日単位の休暇を複数回取得できるような制度設計にしておくとよいでしょう。休暇を有給にしたり、受診費用の一部を会社が負担したりすることも併せて検討すれば、社員が更年期障害の治療により前向きになってくれる可能性もあります。

この他、

社員が福利厚生でオンライン診察を受けられる「オンライン社内診療所」を導入

するという方法もあります。サービスごとに異なりますが、症状の悩み、病歴や薬剤の服用歴歴、アレルギーの有無などを事前問診で確認し、チャットやビデオ診察の後、処方・送薬までが可能です。当社でも企業の福利厚生プランとして、更年期障害に対する漢方の処方を含むオンライン診療サービスを提供しています。

社員の中には、自分が更年期障害かもしれないと思っても「医療機関に行く時間がない」「年単位で治療を継続することに気が進まない」などと考え、通院をためらってしまう人がいますが、「いつでも・どこでも」のオンライン診療であれば、こういった課題は解決されるため、必要な医療へつながる第一歩となることを期待します。

以上(2024年2月作成)

(執筆 株式会社フェアワーク 吉田健一)

pj00693

画像:maroke-Adobe Stock

人手不足の問題は、年々深刻化しています。株式会社帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」によると、正社員の人手不足を感じている企業の割合は52.1%となっており、コロナ禍以前の高水準に戻っています。

今後も労働力人口の減少が見込まれる中でいかに優秀な人材を確保するかは、企業にとって大きな課題と言えます。

本稿では、会社を存続させていく上で、とても重要な「優秀な人材の確保」について、その具体策の一つである「リファラル採用」についてご紹介してまいります。

人手不足の問題は、年々深刻化しています。株式会社帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)」によると、正社員の人手不足を感じている企業の割合は52.1%となっており、コロナ禍以前の高水準に戻っています。

今後も労働力人口の減少が見込まれる中でいかに優秀な人材を確保するかは、企業にとって大きな課題と言えます。

本稿では、会社を存続させていく上で、とても重要な「優秀な人材の確保」について、その具体策の一つである「リファラル採用」についてご紹介してまいります。

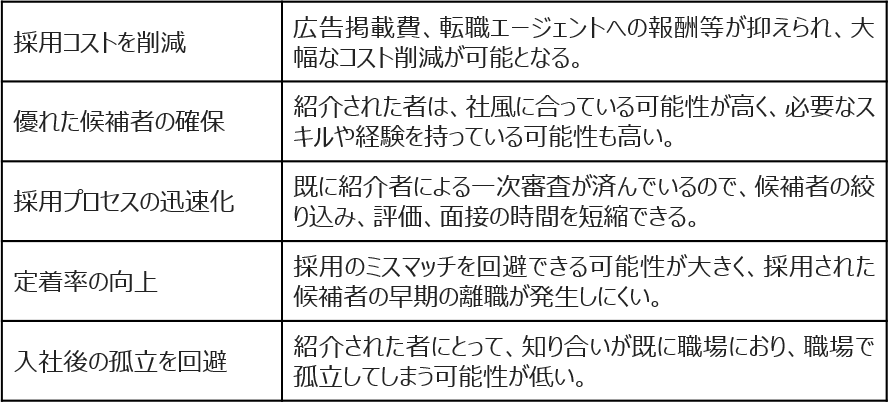

リファラル採用とは、従業員から知人や友人の求職者を紹介してもらう採用手法のことで、多くのメリットがあります。

求人広告の掲載費や転職エージェントへの報酬は社外に出ていくコストとなりますが、従業員(紹介者)にリファラル採用によるインセンティブを与える仕組みを構築すれば、そのコストが、従業員の会社への忠誠心や帰属意識の向上を生む効果をもたらします。

「就職白書2023」(株式会社リクルートの研究機関・就職みらい研究所)によると、2024年卒の採用方法・形態において、全体の18%の企業がリファラル採用を実施しており、前年より3.0%伸びています。

また、従業員規模別では、次の通りの結果となっています。

((株)リクルート:就職みらい研究所「就職白書2023」)

上記のように採用手法として浸透しつつあるリファラル採用ですが、「紹介料(報酬)」を従業員に支払う場合には、注意が必要です。

法律では、報酬に関するルールが決められています。職業安定法30条では「有料での職業紹介」が規制されており、この法律に抵触しないようにしなければなりません。

法律に抵触しないためには、リファラル採用を社内制度として確立し、その報酬が、職業紹介における報酬とみなされないように「賃金・給与」として支払う仕組みを構築する必要があります。

賃金・給与として支払う場合は、労働基準法の定めに基づいて、就業規則にリファラル採用を業務として記載することも忘れてはいけません。

また、報酬額をあまりに高く設定してしまうと「職業紹介の報酬」とみなされるリスクが生じますので、適切な金額に設定することもポイントとなります。

今後も労働力人口が減少していくことにより、企業の人材獲得競争はより激しさを増します。近年はさまざまな新しい採用手法が登場し、会社の規模を問わず各社がその新しい採用手法を検討・導入しています。その一つであるリファラル採用は、高効率、低コスト、ミスマッチの回避等のメリットがある一方で、留意しなければならない点も多くあります。

曖昧なルールのもとで行うのではなく、法律違反等のリスクを回避し、従業員の会社への帰属意識が向上するような制度を構築することで、優秀な人材が確保でき、また定着へとつなげていけるのではないでしょうか。

※本内容は2024年1月16日時点での内容です。

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09105

画像:photo-ac

2023年12月13日より改正旅館業法が施行されました。大きな改正点は、

です(特定感染症については後述)。

宿泊施設の営業者は一定の場合を除いて「宿泊を拒んではならない」のが原則です(旅館業法第5条第1項)。この原則には変わりありませんが、今般の法改正で、宿泊を拒否してもよい事由が追加され、宿泊しようとする者がしつこくムリな要求をしてきた場合に、宿泊を拒否できるようになりました。

また、コロナ禍のとき、発熱があることだけでは宿泊を拒否できない、宿泊客に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない、という問題が露呈したことを受け、改正法では「特定感染症の患者等であるとき」と、宿泊拒否の事由が明確化されました。

今般の法改正後、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」に当たるような行為があった場合、宿泊施設側は正々堂々と宿泊を拒否してよいわけですが、そうはいっても、

実際、どういった場合に宿泊を拒否していいのか

判断が難しい場面が出てくるのは間違いありません。また、改正法令が施行されたばかりで、宿泊施設側も、宿泊しようとする客側も何がNGなのか、よく分からないのが実情でしょう。

そこで、この記事では、改正法令や厚生労働省の検討会資料などを基に、宿泊を拒否できる具体例、留意点、宿泊施設に求められる対応策を紹介します。

特定要求行為とは、「その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるもの」をいいます。宿泊しようとする者が従業員に対して特定要求行為を繰り返した場合、宿泊施設は宿泊を拒否できます。具体的には次のような行為が挙げられます。

7番目の「要求の内容の妥当性」については、宿泊施設が提供するサービスに瑕疵(かし)・過失が認められない場合や、要求の内容が、宿泊施設が提供するサービスの内容とは関係がない場合は、妥当性を欠くものと考えられます。

また、「当該要求を実現するための手段・態様が不相当な言動」とは、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等が挙げられます。これらは、たとえ要求の内容に妥当性があったとしても不相当とされる可能性が高い(場合によっては犯罪行為)です。また、商品交換、金銭補償、謝罪(土下座を除く)の要求などは、要求の内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があります。

なお、ここでいう「宿泊しようとする者」は、これから1泊目の宿泊をしようとする者だけでなく、既に1泊以上していて2泊目以降の宿泊をしようとする者も含まれます。

特定感染症とは、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)および新感染症のことをいいます。

宿泊施設の営業者は、

特定感染症が国内で発生している期間に限って、宿泊しようとする者に対し、症状の有無などに応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる

こととされました。宿泊拒否を巡って訴訟となった「ハンセン病元患者」や「HIV/エイズ患者」については、法改正前から宿泊拒否の対象でないことが厚生労働省の通知で示されていましたが、今般の法改正によって、宿泊拒否の対象としてはならないことが、より明確になりました。

なお、今般の法改正で、宿泊者名簿の記載事項として「職業」が削除され、代わって「連絡先」が追加されたのも、宿泊客に対し、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めるためです。

その他、法改正前と同じく、

にも宿泊を拒否できます。

都道府県によって条例で定める事由は異なりますが、例えば、「宿泊しようとする者が身体または衣服が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある」「宿泊しようとする者が明らかに支払能力がないと認められる」などが挙げられます。

また、宿泊しようとする者が暴力団など反社会的勢力の構成員であることが判明した場合も宿泊を拒否できると考えられます。

繰り返しになりますが、宿泊施設の営業者は一定の場合を除いて「宿泊を拒んではならない」のが原則です。宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊拒否の事由に当たる場合でも、客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明できるようにする必要があります。

特に留意しなければならないのは、

2024年4月から障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の提供が努力義務ではなくなり、義務化される

ことです。

障害者差別解消法では、障害がある人への不当な差別的取り扱いを禁じており、障害があることを理由に宿泊を拒むことはできません(障害があることは、旅館業法の宿泊拒否の事由にも当たりません)。

また、宿泊しようとする障害のある人が「合理的配慮」を求めてさまざまな要求を繰り返したとしても、それをもって宿泊を拒否してよいのかは一概には言えません。宿泊拒否の事由とされる「負担が過重」や「余裕がないとき」の解釈が宿泊施設側に委ねられている部分が大きいため判断が難しいところです。

無制限に対応を強いられたり、業務の遂行に支障を来すおそれがあったりする要求に応じる必要はありませんが、そうした要求に対しても、まずは「要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れる」ことを説明し、それでもなお要求を繰り返す場合は、宿泊を拒むことができます。

なお、旅館業法第5条第1項各号に規定されていない宿泊拒否事由を宿泊約款に規定したとしても、無効であり、同項にない事由による宿泊拒否は、旅館業法違反となります。

旅館業法の改正によって、宿泊施設に対して、従業員への研修を行うことが努力義務化されました。障害のある人をはじめ、ハンセン病元患者やHIV/エイズ患者などに対する不当な差別的取り扱いにつながることのないようにし、宿泊者に対してその特性に応じた適切なサービスを提供できるようにすることが大切です。

厚生労働省は、旅館業法の研修ツール等を順次ウェブサイトに掲載していく予定です。ぜひ確認してみましょう。

また、生成AIを活用した教育研修ツールも登場しています。例えば、インタラクティブソリューションズの「iRolePlay」では、AIと対話形式でのロールプレイが可能で、迷惑客として理不尽な要求を繰り返すAIに対して接客するなど、さまざまな設定でトレーニングできます。

宿泊者は、旅館業法の改正で、迷惑客の宿泊を拒否できるようになったことや、宿泊者名簿に「連絡先」を記載するようになったことを認識していないかもしれません。厚生労働省は周知用ポスターを作成し、ウェブサイトで公開しているのでぜひ活用しましょう。

また、宿泊約款を改定し、特定要求行為を繰り返した場合には宿泊を拒むことがある旨などを明記しておくとよいでしょう。観光庁が「モデル宿泊約款」をウェブサイトで公開しているので参考にしましょう。

以上(2024年2月作成)

pj60347

画像:Elnur-shutterstock

ライドシェアは、配車アプリを介して乗客とドライバーをマッチングし、乗客がドライバーに対価を支払って目的地まで車で運んでもらうサービスです。米国のUberなどが有名で、現地の移動で利用したことがある人もいるのではないでしょうか。配車アプリの機能によりますが、乗客は、乗降場所の設定、料金の決済まで事前に行えるようになっています。ドライバーは、指定された場所で乗客を乗せて目的地まで運べばよく、料金を受け取り損なう心配もありません。

便利なライドシェアですが、日本では、いわゆる「白タク」行為として道路運送法によって禁止されています。その一方で、タクシーの需要に供給が追い付かない観光地や過疎地の交通インフラ問題が顕在化しています。

2023年12月には超党派の議員勉強会が、ライドシェアの導入について、2024年中にも必要な法整備を行うよう政府に求める提言を取りまとめました。その後、政府は、2024年4月から、タクシー事業者の運行管理の下でライドシェアを一部認める方針を固めました。

この記事では、注目されるライドシェアについて、道路運送法による規制の概要を押さえたうえで、規制緩和に向けた政府の方針について解説します。

道路運送法では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業を旅客自動車運送事業と定め、国土交通大臣による許可制をとっています。

タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業に該当します。タクシー事業者は、運行管理者の選任をはじめとする運行管理体制の整備をしなければならず、旅客運賃・料金も国土交通大臣の認可を受けなければなりません。ドライバーは第二種運転免許の保有などの要件を満たす必要があります。

ライドシェアは、現行法では無許可で一般旅客自動車運送事業を営む「白タク」行為に該当し、一般のドライバーが自家用車を使って乗客を運び運賃・料金を得ることは禁止されています。これに違反したドライバーは、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます(併科あり)。なお、乗客側の罰則は定められていません。

道路運送法では、自家用車による有償運送を原則禁止しており、自家用車による有償運送が認められるのは、

市町村、NPO法人などが地域住民や観光客を対象に、国土交通大臣の登録を受けて行うとき(自家用有償旅客運送)

などに限られます。自家用有償旅客運送は、運送の対価として実費の範囲内での収受が認められています。2006年の制度創設以降、全国に広まり、2022年3月末時点で、

されています。

2023年12月20日に開かれたデジタル行財政改革会議で、政府は、

現状のタクシー事業では不足している移動の足を、地域の自家用車や一般ドライバーを活かしたライドシェアにより補う

という方針を打ち出しました。具体的には、

としています。この新制度の創設に先立ち、現行の自家用有償旅客運送についても、

など大幅に見直されます。

さらに、利便性を向上するために、

としています。

一般のドライバーは、タクシー事業者の管理下で自家用車を使って乗客を運び運賃・料金を得られるようになるわけですが、詳細は未定の部分が多く、政策の動向を継続してウォッチしていく必要があります。

例えば、タクシー事業者と一般のドライバーの関係は「安全性の確保を前提に、雇用契約に限らずに検討を進める」とされており、タクシー事業者から一般のドライバーへの業務委託契約が成り立つのか、運行の安全性をどのように確保するのか、万一事故を起こしたときの責任はどうなるのかなどの課題があります。

政府は、深刻なタクシードライバー不足を改善するため、ドライバーになるための運転免許を取得しやすい制度に改める方針も打ち出しています。具体的には、

としています。また、2024年4月以降に行う第二種免許試験について、多言語での受験を可能とし、外国人のドライバーへの積極的な採用を促す方針です。

タクシー業界のドライバー不足の背景には、高齢ドライバーの引退だけでなく、求職者が賃金の高い別の仕事を選ぶ傾向が続いていることが挙げられます。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大期には、乗客数が激減したためにドライバーを辞めてしまうケースも相次ぎました。国土交通省によると、個人タクシーを除くタクシードライバーの数は、2020年3月末時点の26万1671人から、2022年3月末時点では22万1849人と大幅に減少しました。

そうした中、観光地や過疎地の移動手段を確保するための一策として期待を集めるライドシェア。2023年12月20日に開かれたデジタル行財政改革会議で、政府は、

タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、2024年6月に向けて議論を進めていく

と、期限を設けて言及しています。

業界団体の強い反対もある中、一足飛びに全面解禁とはいかないものの、2020年に「いわゆる『ライドシェア』は引き続き導入を認めないこと」が附帯決議として明記された(第201回国会の衆議院国土交通委員会(4月14日)、参議院国土交通委員会(5月26日))ところからは、方針が大きく転換されたといえるでしょう。今後の政策動向が注目されます。

以上(2024年2月作成)

pj50535

画像:terovesalainen-Adobe Stock

皆さん、おはようございます。今日は「目的地主義ではなく、旅の道中を楽しむ」というテーマについてお話しします。

アップルの共同創業者であるスティーブ・ジョブズのことは皆さんも知っているでしょう。そのジョブズの有名な言葉に「旅そのものが報酬だ」というものがあります。「旅は目的地に行くためにするものではない。道中のさまざまな経験こそが旅であり、かけがえのない報酬である」ということです。実際、ジョブズの旅は実にエキサイティングです。アップルを設立した後に解雇され、そして再雇用されるという経験をしつつ、革新的な製品を世に送り出し続けました。ジョブズは、そうした旅の中で、かけがえのない経験を積みながら歩んでいきました。

もう1人、ウォルト・ディズニーの言葉「夢見ることができれば、それは実現できる」も印象深いものです。一口に「夢」といっても、それにどれだけまい進できるかは人それぞれです。ディズニーは、自分の生み出すキャラクターが人々を笑顔にし続けることを夢見て、さまざまな困難を乗り越え、最高のエンターテインメントの世界を築き上げました。ディズニーの旅は、持続的な創造性と挑戦の連続ですが、私はその根底に夢に対する貪欲な姿勢があったと考えています。自分の夢に貪欲で、全力で立ち向かっていったからこそ、彼の生み出したキャラクターは、今なお世界中を魅了してやまないのです。

さて、2人の偉大な経営者と同じように、私たちも、日々、ビジネスの旅を続けています。私たちには経営計画があり、それを達成することが目下の目標になっていますが、それは札所(ふだしょ)の1つに過ぎません。私たちが掲げているミッションを達成し、あるべき理想の姿を実現することが真の目的であり、夢なのです。そういう意味では、私たちはまだまだ長い旅の途中です。

もうすぐ2024年度が始まります。私たちの旅に新たな1ページが刻み込まれるわけですが、出発の前に、皆さんに伝えたいことがあります。それは、

夢に憧れ、私たちの旅を思う存分に楽しむ

ということです。楽しくなければ夢に憧れ続けることはできないですし、長く続けることもできません。ジョブズとディズニーもそうであったはずですが、私たちも夢を追い続ける旅を大いに楽しみましょう。

皆さん、目をつぶり、私たちが夢をかなえた瞬間をイメージしてください。皆さんはどこに立っていますか、周囲には誰がいますか、どんな話をしていますか。そして何より、ワクワクしてきましたか。今、皆さんがイメージした世界を必ず成し遂げようではありませんか。2024年度、当社は新しい中期経営計画の下、これまで以上に新規事業にまい進します。皆さん一人ひとりの努力と挑戦、仲間を思うチームワーク、そして何より旅を楽しむ心を忘れずに、さぁ、出発です!

以上(2024年2月作成)

pj17170

画像:Mariko Mitsuda

多くの車や人が行き交う交差点は、交通事故が起こりやすい場所です。

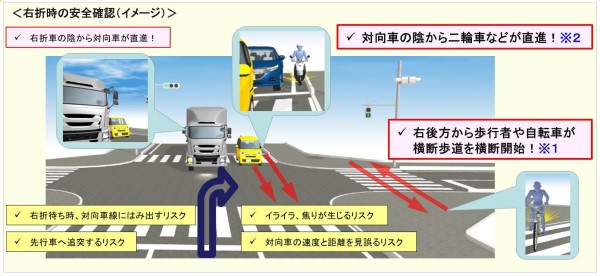

特に右折では、運転者は対向車はもちろんのこと、歩行者や自転車などにも十分注意しなければなりません。一瞬の気の緩みが重大事故につながるおそれがあります。

今月は、このような重大事故となる危険が高い、信号のある交差点での右折における安全運転を考えます。

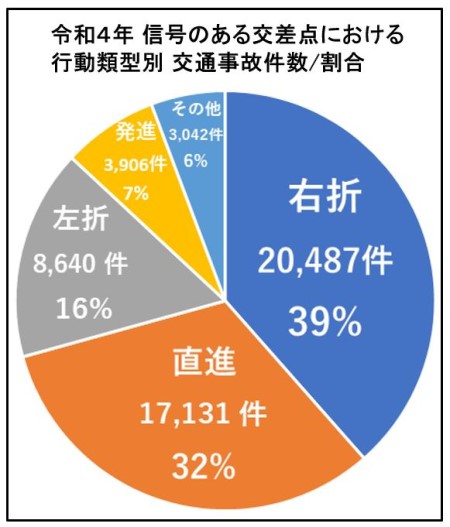

令和4年の統計をみると、信号のある交差点で発生した交通事故は約5.3万件あり、その内、右折事故は約2万件にのぼり、全体の約40%を占めています。

出典:公益財団法人交通事故総合分析センター「令和4年版交通統計」から当社作成

交差点での右折は、走行中の対向車とのタイミングを計ったり、横断歩道上の歩行者や自転車などの安全を確認したりする必要があり、運転行動が複雑です。また、交通状況で想定外のことが起こったり、心理面で負荷がかかったりすることもあります。例えば以下のような危険が潜んでいます。

右折をする際は、様々な危険が常に潜んでいることを意識して運転することが大切です。

以下の運転行動で上図のような安全確認を徹底し、事故を防ぎましょう。

交差点右折時の重大事故で、多くの歩行者や自転車搭乗者が被害にあっています。交差点の右折では、対向車だけに気を取られないようにし、右折先の横断歩道にいる歩行者や自転車などにも注意を向ける必要があります。

対向車の陰や運転者の視野の外など見えないところに歩行者や自転車などがいるかもしれないと想定しながら運転しましょう。

以上(2024年2月)

sj09104

画像:amanaimages

今シリーズでは、昭和生まれの管理職・リーダー世代と、平成生まれ、とりわけ「Z世代」との価値観に、ここ10年ほどで“真逆”といえるほどのギャップが生まれていることを取り上げています。

世界のビジネス上の価値観は、平成生まれや「Z世代」の価値観のほうに寄っており、会社の成長を今後も目指すためには管理職・リーダー側の皆さんが、価値観やコミュニケーション習慣を見直す必要に迫られているのです。

『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』その1の『傾聴』に続いて、第6回からは、その2『褒める』を取り上げています。

『褒める』は各社における35歳くらいから以下の平成生まれや、新人や若手の「Z世代」が育ってきた環境を象徴するキーワードの1つです。彼らは昭和生まれの『叱る』ではなく、『褒める』ことを優先した教育を経験しています。

同時に『褒める』は、『傾聴』と同様にグローバルで互いを尊重し合うDEI(=Diversity:多様性、 Equity:公平性、 Inclusion:包括性)にもつながっており、昭和世代にとって「人を褒めるなんて恥ずかしくて自分には無理」と逃げている場合ではなくなっているのです。

今回は、前回の「【何を】褒めるか」に続いて、「【どのように】褒めるか」の5つの手法とその活用テクニックを伝授したいと思います。

皆さんは、相手を「褒める」ときに、【何を】褒めるかだけでなく、【どのように】褒めるのがベストかを意識できていますか?

①言葉にして“2~3割増し”で褒める

言葉にしないとあなたの思いは相手に伝わりません。もっというと普通に褒めただけでは相手にはその数分の1しか伝わっていません。なので私は「自分が思っている“2~3割増し”で褒めましょう」とお勧めしています。

普段より2~3割増しで声を張り「〇〇さんの〇〇なところ、いいですね!」と言ってみてください。さらに満面の笑顔と大きめのジェスチャーで「いいね!」と親指を添えられれば満点です。

経験的にはこちらが少し大げさだったかもと思うくらいで、相手にはちょうどよい感じで届いているようです。それくらいしないと他人にこちらの思いのたけは届きません。せっかく勇気を持って届けたつもりが、実にもったいないと思いませんか。

そうはいっても、一度もやったことないのに、恥ずかしくていきなりそんなことできないという方は、まずは声も出さず「いいね!」と親指を添えるだけでもOKです。少しは相手に思いが届くでしょう。そうして何度かやっていると、「どうせやるのに少ししか伝わらないなんてもったいない」と思うようになるでしょう。

最初は恥ずかしくてもすぐに慣れますし、周囲の目も気にならなくなりますよ。

②すぐ褒める、後でも褒める

いつ褒めるかでいえば、【何を】に気付いた直後がベストです。そして後でも褒めましょう。素晴らしいことは、何度褒めてあげてもいいのですから。

相手は自分がうまくできた、貢献できたと思ったら、すぐに誰かに何か言ってほしいものです。そこですかさず気付いて一言かけてくれた人に対して「この人は分かってくれている」と感じるのではないでしょうか。直後であれば直後のほうがいいし、最初であればなおさら感謝されます。

何かのイベントや会議の最中など、その場では褒められないケースもあるでしょう。ならば終了して本人が一息ついたタイミングがチャンスです。「今日の〇〇さんの発表、よかったですね」と一番先に言ってあげたいものです。

発表がイベント全体に好影響を与えるくらいよかったのであれば、一日の終了時にも思い出すように言ってあげてください。「今思い出しても、今日のイベントの成功は〇〇さんの発表が効いてましたね」

本人は家に帰ってその日を気持ちよくかつ前向きに振り返り、自分なりの反省点やもっとできたなと思う点を洗い出して、さらに上を目指してくれることでしょう。

③みんなの前で褒める、1対1で褒める

従来、マネジメントの基本として「褒めるときはみんなの前で、叱るときは1対1で」といわれていましたが、最近は人前で褒められることを本気で嫌がる人も目立ちます。無理強いしても、褒める効果どころか逆に嫌われるかもしれません。相手の嗜好を日常的に確認しておくとよいでしょう。

よほど嫌いな相手からでない限り、褒められて嫌な人はいません。人前で褒められるのが苦手と分かれば、場所を変えて1対1のときに褒めてあげればいいだけのことです。

人前で褒められるのがうれしい人は、1対1で褒めても喜んでくれるはずです。場面ごとに言い回しを変えて、何度でも褒めてあげてください。

本人が「もっと褒めて、もっと褒めて」と言ってくるかもしれません。うれしいから言っているのです。笑いながら「欲しがりますねえ(笑)、次回もっと褒めますから」などと冗談で返すだけで、場は和むはずです。

みんなの前で褒めると、周囲からも称賛の言葉を引き出せます。周囲のメンバーにも「よーし、次は自分も褒められるように頑張ろう」と好影響を及ぼし、職場やチームの雰囲気は盛り上がっていくことでしょう。

④You、 I、 第三者を使い分ける

これはテクニックの1つとして覚えておいてください。Youは「事実に基づいた客観的な」褒め方。Iは「自分が感じた主観的な」褒め方。第三者は文字通り、「その場にいない別の人が褒めていたことを知らせる」褒め方です。それぞれに効果があるので、使い分けられるとよいでしょう。

例えば、Youだと「あなたは〇〇をしたのですね。頑張りましたね」に対して、Iだと「私はあなたの〇〇に感動しました、すごいですね」といった感じ。第三者だと「〇〇さんが、あなたの頑張りを褒めていましたよ」と伝えるのです。

第三者を介した情報発信は信頼性が増しやすいという心理効果を「ウィンザー効果」と呼び、マーケティングなどでも使われています。第三者が、普段接することの少ない上司の上司、社長、あるいは本音が聞きづらい取引先の関係者やお客様であったりすると、さらに効果は絶大です。

【どのように】褒めるかで立ち返るべき基本は、相手をより理解するつもりで褒め方を考えることです。「相手が気付いてほしい点」は何か、あるいは「本人が気付いていない優れた点」はないか、その両面からアプローチしてみましょう。

「両面」は前回ご説明した【何を】褒めるかにも当たりますが、褒める側の視点を【どのように】持つべきかという点で、こちらに加えてみました。

SNSであえて発信していない人も含めて、誰しも大なり小なり承認欲求はあるものです。

「相手が気付いてほしい点」に気付いて真っ先に褒めてあげられると、あなたは特別な一人になれます。

相手は「この人は私のことを見てくれている、分かってくれる」と思えるからです。

特に上司と部下の関係作りには向いているでしょう。

さらには「本人が気付いていない優れた点」を見つけて教えてあげられたらどうでしょう。

「そんなことで褒められたのは初めてです」という本人の言葉には、驚きと共に小さな自信が芽生えています。

「私の〇〇という強みは、〇〇さんが発見してくれたおかげなのです」と、一生ものの関係にさえなれるかもしれません。

チームスポーツで言えば、現在のポジションや役割でなかなか結果を残せずに悩んでいる選手に対して、監督が「あなたは〇〇の特徴があると思うよ。〇〇のポジションにチャレンジしてみてはどうですか」と褒めてアドバイスをすることがあります。

コンバートされた先で可能性を見いだして成長できた選手はどう考えるでしょうか。「今の自分があるのは監督のおかげです」とずっと思ってくれるのではないでしょうか。

相手をより理解するつもりで寄り添うこと。本人が気付いてほしい点、気付いていない優れた点の両面からアプローチすることで、互いに強い信頼関係が生まれるのです。

以上、今回は「【どのように】褒めるか」の5つの手法とその活用テクニックをご紹介してきました。

前回の【何を】と今回の【どのように】をセットにしてマスターし、常にベストな「褒める」を意識できれば、職場やチームの互いの信頼関係は良くなり、人もおのずと育っていくことでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回は、「NGな褒め方」や「褒めてばかりでなく、時には叱るべきか?」をテーマにお話ししていきたいと思います。

<ご質問を承ります>ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで

Mail to: brightinfo@brightside.co.jp

※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』(PHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。キャリア選択でお悩みの方にお薦めです。

以上(2024年2月作成)

(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)

https://www.brightside.co.jp/

pj90257

画像:PureSolution-Adobe Stock

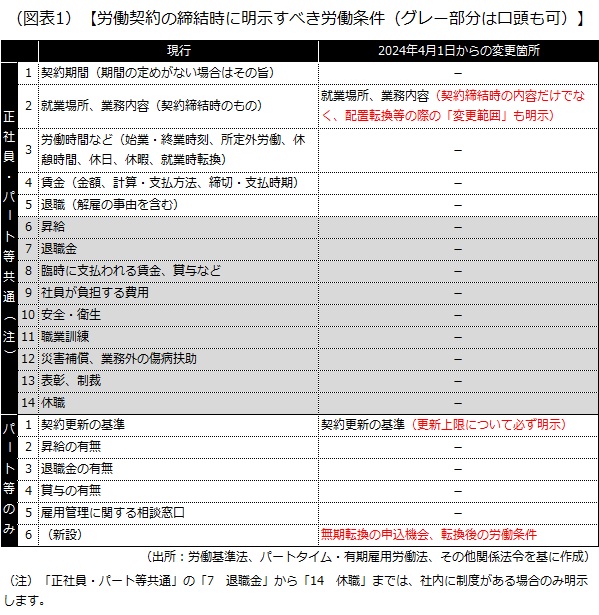

会社は社員(正社員、パート等)と労働契約を締結する際、労働条件を「労働条件通知書」などで明示しなければなりません。明示すべき労働条件は労働基準法などで決まっているのですが、2024年4月1日からは、明示すべき労働条件が、図表1の赤字部分の通り変わります。

2024年4月1日以降に労働契約を締結する場合、会社は、

についても社員に明示しなければならず、違反したら「30万円以下の罰金」の対象となります。以降で、詳細を確認していきましょう。

なお、現在雇用している社員については、労働条件通知書を交付し直す必要は原則ありません。ただし、契約期間の定めがあるパート等(以下「有期パート等」)については、契約更新の都度、労働条件を明示する必要があるので、2024年4月1日以降に契約を更新する場合、上記の項目を追加した労働条件通知書を交付しなければなりません。

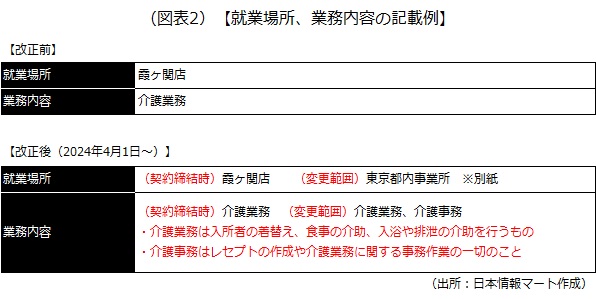

就業場所、業務内容については、現行のルールでは「契約締結時」の条件だけを明示すればよいのですが、2024年4月1日から「変更範囲」も明示しなければなりません。

変更範囲といっても、想定される就業場所や業務内容を1つずつ記載する必要はなく、

といった書き方もできます。ただ、記載内容があまりに漠然としているといけません。特に就業場所や業務内容がある程度限定される「限定正社員」の場合は、

とよいでしょう。

なお、「労働条件通知書に記載漏れがあった」「他の社員の業務を代替してもらう必要が出てきた」「傷病や育児・介護などで予定通りに働けなくなった」といった事情で、労働条件通知書に記載していない条件での勤務を社員にさせたい場合、

社員に変更理由を説明して同意を得た上で、新しい労働条件通知書を交付

する必要があります。

2024年4月1日以降の労働条件通知書の記載例は次の通りです。

なお、記載例では触れていませんが、社員にリモートワークを命じる可能性がある場合は就業場所に「社員の自宅など」を加えておく、在籍出向をさせる可能性がある場合は業務内容に「出向先の命じる業務」を加えておくようにします。

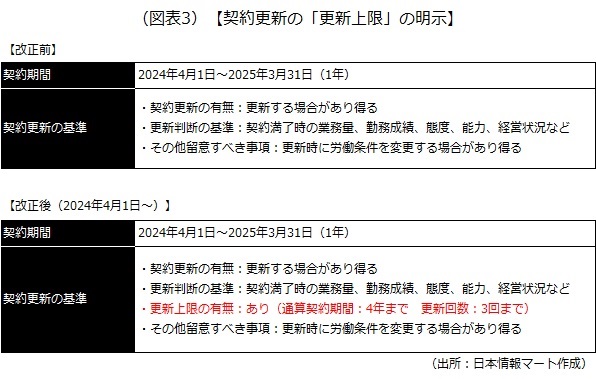

会社は有期パート等を雇用する場合、契約締結時に「契約更新の基準」を明示する義務があります。現行のルールでは「更新の有無」「更新の判断基準」「その他留意すべき事項」を明示すれば足りますが、2024年4月1日からは、これに加えて

更新上限の有無とその内容(通算契約期間または更新回数について)

を明示する必要があります。

通算契約期間は「契約更新を繰り返した場合、通算で最大何年働けるか」、更新回数は「最大何回まで契約を更新できるか」という意味です。労働条件通知書には、これらの上限があるかないか、上限がある場合はその内容(◯年、◯回など)を記載する必要があります。

なお、更新上限の定めがない労働契約を締結していたが、次の契約から上限を「新設」する場合、あるいは更新上限を次の契約から「短縮」する場合、

その理由をパート等にあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明

しなければなりません。

2024年4月1日以降の労働条件通知書の記載例は次の通りです。

2024年4月1日以降に新たに設ける「更新上限の有無」の記載欄には、通算契約期間または更新回数に上限があるかないか、上限がある場合は具体的な内容を記載します。ちなみに、更新回数は、会社と有期パート等との認識さえ一致していれば、「最初の契約から数えた回数」でも「残りの更新回数」でも構いません。

なお、通算契約期間の上限を定める場合、「無期転換」に注意しましょう。無期転換とは、

有期パート等の通算契約期間(同じ会社でのもの)が5年を超えた場合、その有期パート等が会社に申し込むことで、契約期間の定めのない「無期契約」に転換できるという制度

です。会社は無期転換の申込みを原則拒否できないので、そもそも有期パート等の長期雇用を想定していない場合、通算契約期間の上限は5年未満に設定しておいたほうが無難です。

また、記載内容ではありませんが、実際に有期パート等に労働条件通知書を交付する際は、

「必ず更新上限まで契約を更新するわけではない」旨を確実に伝える

ようにしましょう。契約を更新しない場合に有期パート等とトラブルになるのを防ぐためです。

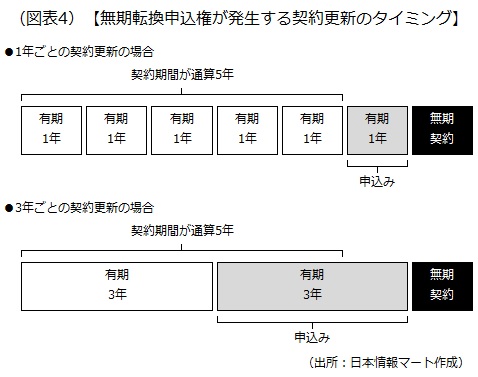

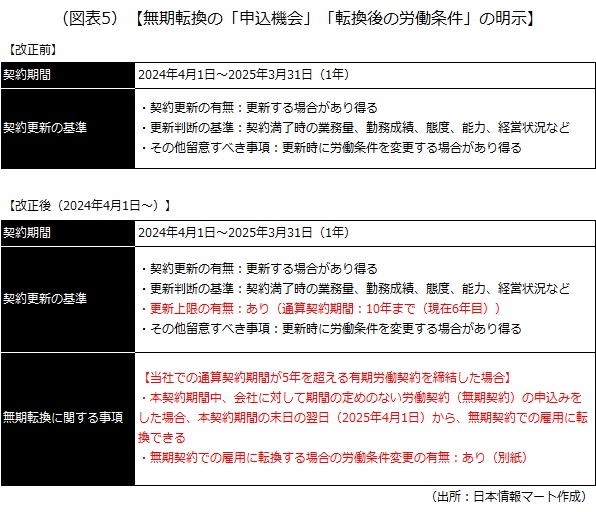

前述した通り、有期パート等は通算契約期間が5年を超えると、会社に無期転換の申込みをする権利(無期転換申込権)を得ます。現行のルールでは無期転換について明示する義務は特にないのですが、2024年4月1日からは、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、有期パート等に無期転換の「申込機会」「転換後の労働条件」を明示する必要があります。

「無期転換申込権が発生する契約更新のタイミング」は、契約期間の長さによって異なります。図表4は1年ごとの契約更新の場合と、3年ごとの契約更新の場合を比較したものです。どちらも、グレー部分の有期契約が開始するタイミングから、無期転換の申込みが可能になります。

グレー部分の契約期間中に申込みをした場合、その有期契約が満了するタイミングで無期契約に転換します。

2024年4月1日以降の労働条件通知書の記載例は次の通りです。

2024年4月1日以降は、新たに「無期転換に関する事項」の記載欄を設ける必要があります(有期パート等が無期転換申込権を得ていなければ不要)。また、「更新上限の有無」を記載する際などに「契約更新の状況(現在○年目など)」も併せて記載しておくと丁寧です。

無期転換申込機会については、無期転換の申込みをした場合、いつから無期契約に変わるかを、具体的な日付(◯年◯月◯日)を明らかにして記載しましょう。

転換後の労働条件については、労働条件の変更があるかないかを明らかにした上で、転換後の労働条件の一覧や変更箇所を「別紙」で明示するとよいでしょう。「契約期間」以外の労働条件を変更しない場合、「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」などと記載します。

以上(2024年1月)

(監修 ひらの社会保険労務士事務所)

pj00689

画像: Rummy & Rummy-Adobe Stock