年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、関根 朝之(せきね ともゆき)さん(株式会社マインドフルネス 代表取締役、株式会社hu-ReVo 代表取締役)です。

「身体が変われば、心も変わり、人生も変わった」

こうお話ししてくださった関根さん。関根さんはご自身のこの体験から、「まさにこれは【人間革命=ヒューマンレボリューション】だ」と感じ、ヒューマンレボリューションを略して「ヒューレボ(hu-ReVo)」という会社を立ち上げています。

関根さんは元プロキックボクサーです。現在はパーソナルトレーナーをしつつ、「株式会社マインドフルネス」を2022年8月に立ち上げ、自分自身の心に集中して向き合い続ける「マインドフルネス」を世に広めています。マインドフルネスを実践することで仕事のパフォーマンスが上がっただけではなく、人生との向き合い方も変わったという経営者がいます。また、社員の福利厚生にマインドフルネスを取り入れている例もあり、生産性の向上や離職率の低下などにつながっているそうです。

この記事では、関根さんがどのようにマインドフルネスで人生が変わったか、今後どのように広めていこうとしているかなどをまとめます。新しい年の初めに、すべての悩める経営者の方、自分を変えたい方、社員に元気になってもらいたい方に少しでもお役に立てればと思います。

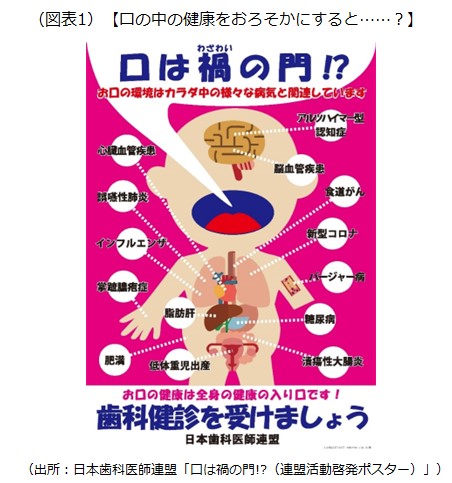

1 まずは、「マインドフルネス」を知ってみましょう

関根さんがマインドフルネスを広めるために行っている活動は、セミナーや講演会、執筆、パーソナルジムの運営、ライフコーチなどさまざまです。関根さんの活動はとても幅広く、これは多くの人から必要とされていることの表れだといえます。

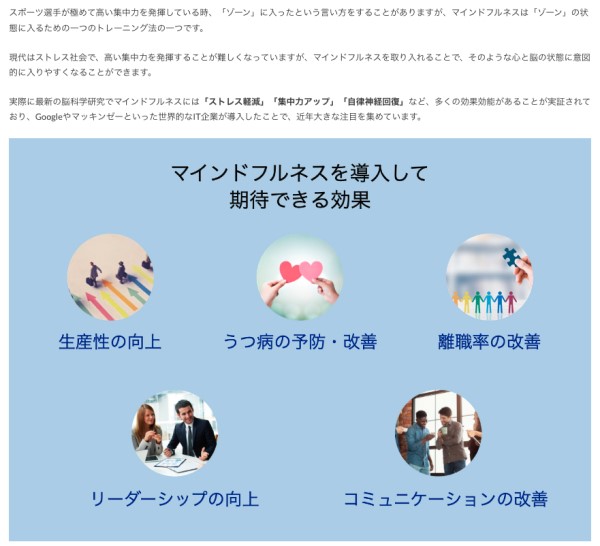

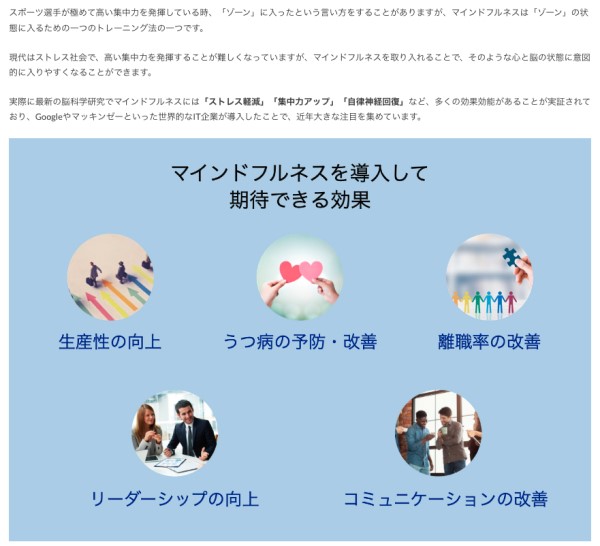

株式会社マインドフルネスのホームページでは、「マインドフルネス」とは、スポーツ選手が極めて高い集中力を発揮している「ゾーン」のような状態に入るためのトレーニング方法の1つ、と紹介されています。同社のホームページには、マインドフルネスがどのように効果をもたらしてくれるかが記載されています。

●「マインドフルネスとは」がまとめられている株式会社マインドフルネスのホームページ

(出所:株式会社マインドフルネスホームページ)

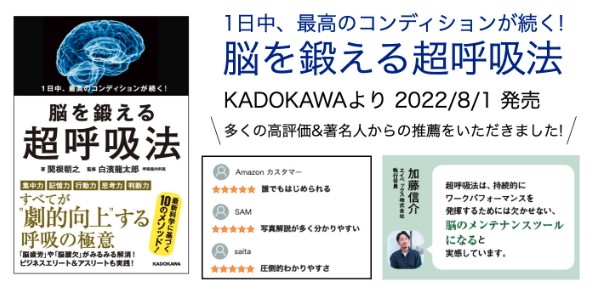

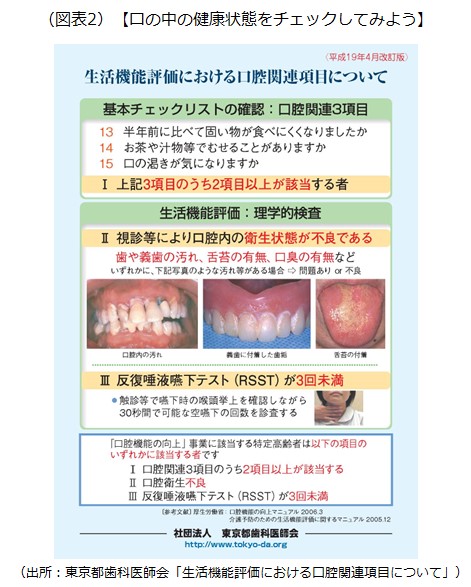

マインドフルネスを実現するための1つの方法が「超呼吸法」です。関根さんが提唱し、自ら実践しているもので、著書「1日中、最高のコンディションが続く! 脳を鍛える超呼吸法」も出ています。

実際に関根さんに呼吸法を教えてもらった経営者に聞くと、とても簡単、かつ実際に気持ちが落ち着き、フラットな意識になれるということでした。毎朝、起きてすぐに実践したり、自分がイライラしていると感じたら実践したりと、人によって取り組み方はさまざまです。「超呼吸法」はとても簡単で、今日からでも取り組めます(マインドフルネスと呼吸について、関根さんが教えてくださったことを後半に改めてご紹介します)。

●関根さんの著書

https://www.amazon.co.jp/dp/4046058277

(出所:株式会社マインドフルネスホームページ)

ところで、なぜ、関根さんはマインドフルネスにたどり着いたのか。それを次章で振り返ってみたいと思います。

2 「身体が変われば、心も変わり、人生も変わった」

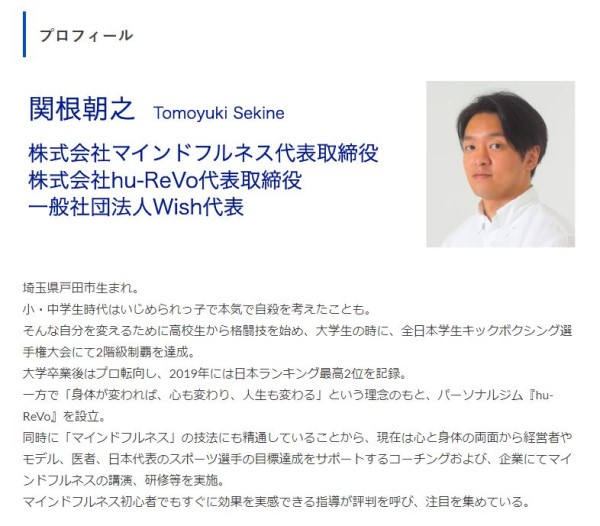

●関根さんのプロフィール

(出所:株式会社マインドフルネスホームページ)

元プロキックボクサーである関根さん。自身の原点は「幼少期にいじめられっ子だったこと」だと振り返ります。

関根さん曰く、小学生のころは内気でいじめられっ子だったそうです。さらに、進学した中学校は先生が心の病になってしまうほど荒れていて、関根さんは当時の不良から目をつけられていじめにあいます。今では考えられませんが、右手の中指に鉛筆を刺され、それが刺さりっぱなしで今も残ったままになっているそうです。

辛い日々が続き、中学2年のころには眠れない、学校へ行きたくないという状態で頭痛も止まず、1カ月入院したこともあるそうです。「もう、生きていたくない……」とまで思い詰めますが、仏教徒の先輩に出会い、その言葉に救われ、なんとか前を向きます。

高校に進学した関根さんは、「強い自分になりたい」という一心で柔道を始めます。ただ、その思いが強すぎて、腕立て伏せ2000回、睡眠4時間という無茶なトレーニングをします。そんな生活を続けるうちに体が悲鳴をあげ、右腕が伸びなくなってしまったそうです。この経験から関根さんは、筋肉や睡眠について学ぶようになります。

大学に進学した関根さんは、キックボクシングを始めます。大学3年生のときにアマチュア・フェザー級と、ライト級の2階級でチャンピオンになり、その後もプロキックボクサーとして活躍し、日本2位にまでなります。華々しい活躍ですが、ある試合で瀕死の重傷を負ってしまいます。なんと肋骨2本、眼窩底(がんかてい)、鼻、頬骨を骨折。こんな状態でも、「死んでも勝つ」という思いで試合に臨み、一回もダウンせず、結局、判定で引き分けになります。

試合後、関根さんは意識を失い、ICUで目を覚まします。死を意識したそのとき、関根さんは次のように考えたそうです。

「そうして死を考えたときに、そのときの僕はキックボクシングっていう夢中になれるものもある。応援してくれる家族や仲間もいる。充実していたけれど、本当は何がしたいのだろう、と。

そう考えたときに、昔はいじめにあって、本当に辛くて死にたかった。生きていてつまらなかった。でも、そんな僕を励まし続けてくれた仏教徒の先輩がいた。僕は、そういう人になりたいと思ったんです」

これが一つのきっかけとなり、「ヒューレボ(hu-ReVO)」を立ち上げるに至ったのです。

ここまで関根さんの凄まじい歩みを振り返ってきましたが、ご本人はとても穏やかです。自分自身の辛い経験を乗り越え、自分で心と身体も強くしてきた「本物の強さ」を感じずにはいられません。関根さんは次のように語っています。

「心技体というように、身体や技術だけではなく、心も大事。そうして色々と勉強して行き着いたのがマインドフルネスです。

『世界中の億万長者がたどりつく「心」の授業』という本の中でも言われていますが、地位も名声も富も得た世界の大富豪やハリウッドスターなどが、継続的な幸せにたどり着けない。そこで一部の人がインドへ修行に行き、出会う、それがまさにマインドフルネスです」

次章では、こうしてたどり着いたマインドフルネスと呼吸法について、関根さんが教えてくれたことを紹介します。

3 人間が唯一、コントロールできる身体の動きは「呼吸」。そして心の病は「脳のケガ」

「マインドフルネスは、教育・ビジネス・医療の場面で認められています。医療・脳科学・心理学・神経医学のエビデンスもあるものです」と関根さん。

実際、マインドフルネスは世界的に広まっています。

- ニューヨークの学校で、毎日授業として取り入れている

- コロナ禍のときも、オンライン授業でも取り入れられた

- イギリスでは1500校以上で取り入れられている

- 学校で取り入れたら、子どもたちのメンタルと脳の状態が良くなり、いじめが減った上に、学力は向上している

- 刑務所でマインドフルネスを導入したら、再犯率が下がった

関根さんは次のように言います。「ビジネスでも、ウェルビーイングの観点から、マインドフルネスを取り入れるシリコンバレーの企業がある。一方、日本では小中高生を含め自殺が多い。もし、家庭でのDVによって社会的健康、精神的健康が損なわれていることが原因であるなら、家族のメンタルや脳の状態を良くしないと子どもをケアできない。また、原因不明の頭痛に悩まされている経営者の方がいて、人間ドックでも病院でも何も問題ないと言われる。そこで自律神経の状態を計測したら、ものすごく乱れていた。マインドフルネス呼吸瞑想は、これらの状況の改善にも役立つ」

交感神経や副交感神経、内臓器官などは、人間が自分でどうにかしてコントロールできるものではありません。

「ただ、唯一、呼吸は自分でコントロールできます。呼吸にアプローチすることで、脳も身体も、心もリラックスできるのです。呼吸を意識することで、さまざまなことを解決できると確信しています」

と語る関根さん。呼吸について、次のように教えてくれました。

「自律神経は、日中は脳が活性化されて交感神経が優位、夜になると副交感神経が優位に切り替わってリラックスモードに入るというのが、本来の状態です。

これが、夜まで仕事をしていたりストレスが高い状態が続いていたりすると、夜でも交感神経が優位なままになってしまいます。寝ていても交感神経が優位で、脳が休まっていない。寝ていても途中で目が覚めてしまったりして睡眠の質も悪い。

日本人は、睡眠偏差値(睡眠の質×時間で計測)が低い傾向にあります。そうすると、精神的不調、身体的不調をきたし、パフォーマンスも下がってしまいます。

しかし、寝る前にマインドフルネス呼吸瞑想をすれば、それだけで副交感神経を優位にすることができるのです。

例えば、サウナもある意味マインドフルネスといえるでしょう。スマホもないし脳を休められる。ただ、サウナはお金がかかります。一方、呼吸はその場で簡単にできます」

今、心身の健康のために睡眠の質の向上が注目されていますが、そのためにも呼吸法が大事なことが分かります。

また、実際に始業の5分前や会議の5分前にマインドフルネス瞑想呼吸の時間を取り入れている企業もあるそうです。たった5分の取り組みで社員の気持ちが落ち着き、ストレスが緩和され、離職の防止につながるかもしれません。何より、社員が毎日楽しくイキイキと働けるようになれば、これほど素晴らしいことはありません(呼吸法のやり方は、関根さんの著書「1日中、最高のコンディションが続く! 脳を鍛える超呼吸法」に載っています)。

関根さんは、「脳のケガ」という言い方をします。

「うつ病やパニック障害といった精神的な病は、『脳のケガ』だと僕は思っています。その人が弱いとかそういうことではなく、脳のケガなので、誰でもなるものなんです」

「脳のケガ」という言い方には、とても救われる思いがします。ケガをしたら、呼吸を意識することで、自分でコントロールしてリカバリーを試みる。そういう方法があると知っておくだけでも、安心につながるのではないでしょうか。

4 関根さんがこれから実現していきたいこと

マインドフルネスと、それを実践する呼吸法を広めようと、セミナーや研修、執筆、インタビューなど幅広く活動されている関根さん。そこからさらに一歩進み、新たな試みがスタートします。それは、「マインドフルネスの資格をつくる」こと、「マインドフルネス認定講師育成講座」です。

「日本ではまだまだマインドフルネスが普及していないのが実情です。これまで、僕はマインドフルネスを日本で広めるためにセミナー開催など日本全国で活動してきましたが、1人でできることには限界があります。

身体のことも含め、マインドフルネスを複合的に教えられる人材は不足していると感じています。今、人的資本経営が盛んに求められているので、そういう意味でも、ウェルビーイングの観点から身体的・精神的・社会的健康、この3つの健康について話せる人を増やすために、資格をつくり、仲間をつくっていこうと考えています」

「マインドフルネス認定講師育成講座」を学ぶと、マインドフルネスを人に伝える先生になることができます。長年、定性的にも定量的にも研究を重ねてきた関根さんのノウハウをすべて学べる、これはすごいことです。誰かの役に立ちたいと思っている方は、もしかしたらマインドフルネスを通じてそれが実現できるようになるかもしれません。

●株式会社マインドフルネスの「マインドフルネス認定講師育成講座」について

https://mind-fulness.jp/service3/

ちなみに関根さんは、地元が埼玉県の戸田市だそうですが、戸田市長も関根さんのセミナーを聞いて戸田市の教育にウェルビーイングの観点からマインドフルネスを導入していこうと考えているそうです。

これまでも関根さんは、ボランティアで教育現場向けにマインドフルネスのセミナーをしてきています。

「教育機関では、僕は子どもよりも親や先生の脳や心の状態を良くしたほうがいいと思っています。ですので、教育機関でセミナーをやるときには、必ず保護者の方へお声がけくださいと言っていますし、子どもたちよりも、保護者の方々や先生に向けて(セミナーを)やっている面があります」

と関根さん。「こうして、企業などビジネスの現場と、教育の現場の両方にマインドフルネスを浸透させられたら、心の病や自殺が減ると思いますので」と続けます。また、セミナーをやる際には(関根さんは医師ではないので)、医学博士や東大准教授など呼吸器官の専門家、プロフェッショナルな方に内容を監修してもらったりもしているそうです。

関根さんは、筋トレもヨガもキックボクシングもでき、身体も心も両方ケアできるパーソナルジムの運営も行っています。

そんな関根さんに今後の展開を伺ったところ、次のように話してくれました。

「マインドフルネスの資格、セミナー、パーソナルジム。そしてボランティアとして話をする教育現場。身体の面については自分よりも知識のある先生方に協力していただきながら、ウェルビーイングの観点から、マインドフルネス、身体的・精神的・社会的健康を多くの人に伝えていけたらと思っています」

強くて温かい関根さん。お話をお伺いしているだけで前向きで爽やかな気持ちになれます。これからの時代、関根さんの活動が、本当にますます多くの場所で求められることと実感します。お話、有り難うございます!

以上(2024年1月作成)

令和4年10月末現在、1,822,725人の外国人が日本で雇用されています(厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況のまとめ」より。)。このうちの422,308人(23.2%)を、在留資格「技能実習」、そして在留資格「特定技能」で占めています。いずれも企業の「現場」で働く、いわゆるブルーカラーの外国人労働者です。

この2つの制度、とりわけ「技能実習制度」では、これまで多くの労務管理上のトラブルが発生しています。ここでは2つの制度の最近の動きや、「企業」そして「外国人労働者」、各々に起因する様々なトラブル事例とその原因、対策等についてご説明します。

この記事は、こちらからお読みいただけます。