書いてあること

- 主な読者:木材卸、製材加工を手掛ける企業

- 課題:間伐材の利用を促進するため、販路開拓や新たな商品開発のヒントがほしい

- 解決策:建物や家具に限らない活用例を知り、自社で取り組めそうなものを検討する

1 なぜ、木材の活用が重要なのか?

日本は国土の3分の2(67%)が森林に覆われており、世界的に見ても有数の「森林大国」といえます。森林を健全な状態に保つために必要なのが、密集した木を間引く「間伐」です。間伐によって、太陽光がまんべんなく木々に行き届き、成長が促進されるようになります。

国産材と、間伐によって切り出された間伐材の積極的な利用は、SDGsの目標達成(気候変動対策、陸の豊かさを守る)にもつながります。

一方で、間伐材の利用はまだまだ少ないのが実状です。林野庁の調査によると、2021年度の段階で間伐材の利用率は約35%となっています。間伐材は、太さや長さの兼ね合いから、建物や家具には不向きなため、そのまま森林に放置され、市場に流通していないといった課題があります。

この記事では、販路開拓や新たな商品開発のヒントとして、間伐材を中心に、木材の意外な活用事例を紹介します。

2 糸から人工衛星まで 木材の意外な活用事例

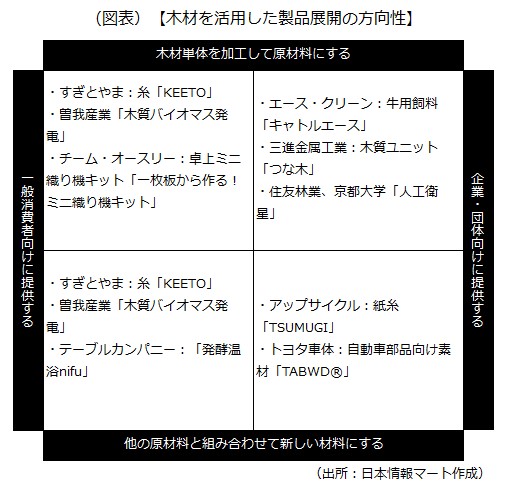

この章で紹介する事例は、ポジショニングマップで次の2軸に分けられます。

- 一般消費者向けに提供する/企業・団体向けに提供する

- 木材単体を加工して原材料にする/他の原材料と組み合わせて新しい材料にする

製品展開する際の方向性を決めるためにご活用ください。

1)間伐材と紙資源をアップサイクル:アップサイクル(大阪府大阪市)

食品、印刷会社や染織工房など合わせて27の企業・団体や自治体が参画する同法人では、使用後の紙資源と間伐材をアップサイクル(資源に付加価値を与えて作り変えること)した紙糸の「TSUMUGI」を用いたプロジェクトを手掛けています。

この糸は参画企業である備後撚糸(広島県福山市)で製造されています。菓子のパッケージや牛乳パックなど使用後の紙資源と、神戸市の六甲山から出た間伐材が材料となっていて、軽く、吸湿性が高いのが特徴です。糸は子ども服に用いられ、製造した子ども服を神戸市内にある児童養護施設に寄贈した実績があります。

2)牛用飼料を製造:エース・クリーン(北海道北見市)

同社では、木質蒸煮(じょうしゃ)飼料の「キャトルエース」を製造・販売しています。北海道産のシラカンバを高温高圧の水蒸気で処理することで製造された製品で、廃棄物の回収や中間処理を手掛ける同社が、自社の蒸煮装置を別の用途で利用できないかを模索したことが製品開発のきっかけといいます。牛の嗜好性が高く、適度な硬さがあるので消化を促進し、軟便や下痢を抑えて健康を保てるメリットがあります。

また、地域資源を原料にしているため、輸入飼料のように国際情勢に左右されたり、牧草のように天候に左右されたりすることがなく、安定して供給ができることもメリットとしています。

3)組み換え自在の木質ユニットを製造:三進金属工業(大阪府忠岡町)

同社では、イベントやポップアップショップ、医療ブースなどに使える木質ユニット製品の「つな木」を製造・販売しています。日建設計(東京都千代田区)が企画・プロデュースをしており、フレームとなる角材、天井・目張り用のシート、フレームを固定する留め具、移動用の車輪がセットになった製品です。

利用者の用途に合わせてフレームを自由に組み替えることができるため、普段はベンチとして使用しているものを非常時の際には組み替え、医療ブースや避難スペースなどとして使うことができます。

4)木造の人工衛星実現に向けた研究:住友林業・京都大学

住友林業と京都大学は、宇宙での木材活用の研究を進めており、2024年2月以降に木造の人工衛星を打ち上げる計画です。

これに先立ち、2022年3月~12月の期間でヤマザクラ、ホオノキ、ダケカンバの3種類の木材を宇宙空間に晒して耐久性を図る実験を行った結果、いずれも劣化が少なく、木材の耐久性が優れていることが確認されています。

人工衛星の材料に木材を用いることで、次のようなメリットがあるとしています。

- 人工衛星を製造する際の二酸化炭素の排出量を削減できる

- 役割を終え、大気圏に突入して燃えるときに有害物質を出さず、宇宙ごみの発生も抑えられる

- 金属製の人工衛星と異なり、電磁波を通すため、アンテナなどの部品を内部に収めることで小型化ができる

5)杉の木から糸を製造:すぎとやま(徳島県上勝町)

同社では、杉の木を材料に用いた糸の「KEETO(キート)」を製造・販売しています。材料となる杉の木は国内で切り出された間伐材で、材木として使うには太さが足りないものが用いられています。杉の木を製糸用のチップに加工した上で紙にして、その紙を細くカットしてよることで糸を製造しています。

杉の木を材料に用いることで、通常の糸よりも抗菌性が高く、乾きやすいというメリットがあります。そのため、織物メーカーなどと提携し、靴下やストール、タオルに使われている実績があります。また、自社ウェブサイトでは糸単品でも販売しています。

6)木質バイオマス発電事業に参入:曽我産業(青森県八戸市)

同社では、社有地のある青森県南部町で新たに木質バイオマス発電事業を始めるため、子会社の立ち上げや発電所の建設などを進めています。同社は木材を伐採、木質チップとして加工した上で発電所向けに販売する事業に取り組んでいます。新たに木質バイオマス発電事業を始めることで、木くずなどの廃材や使われずに放置されてきた間伐材の有効活用や林業の振興などの地域活性化につなげたいとしています。発電所の商業運転開始は2024年12月を予定しています。

7)おがくずを酵素浴に活用:テーブルカンパニー(東京都新宿区)

同社が運営を手掛ける温浴施設の「発酵温浴nifu」では、酵素浴の原材料となるおがくずに間伐材、林地残材(間伐で発生し、そのまま山に放置された木材)を使う取り組みを進めています。

2022年に奈良県の吉野町で廃業予定だった製材所を同社が引き継ぎ、間伐材の回収・加工などを手掛けています。

また、発酵温浴で使用済みとなったおがくずもたい肥や土壌改良材として提携している農場に提供することで、資源の無駄が出ないように取り組んでいます。

8)卓上ミニ織り機キットを販売:チーム・オースリー(東京都世田谷区)

同社では、オーガニックコットンを展開する「メイド・イン・アース」のブランド名で、一枚板から簡単に組み立てられる「ミニ織り機キット」を販売しています。

東京・奥多摩の間伐材をはじめとする国産ひのき材を材料にした1枚の板から織り機を組み立て、組み立てた織り機を使って糸紡ぎや手織りを体験できるキットです。

この製品は一般消費者向けに限らず、学校の教材用としても販売されています。同社では学校への出前授業も手掛けており、生徒が自分で織り機を組み立て、布を織ることで、SDGsやエシカル消費、サステナブルについて学ぶきっかけとして活用されています。

9)間伐材を自動車部品向けの素材に応用:トヨタ車体(愛知県刈谷市)

同社では、杉の間伐材と熱可塑性樹脂(加熱することで柔らかくなる樹脂)を組み合わせた自動車部品向け素材の「TABWDR®(タブウッド)」を製造しています。従来の自動車部品向けの素材には、熱可塑性樹脂の強度や耐熱性を高める方法としてタルク(滑石)やガラス繊維を加えていましたが、これらを杉の間伐材に置き換えることで、強度や耐熱性が従来の素材よりも高くなり、軽量化が実現できたとしています。

TABWDR®は一部車種のフォグランプブラケットやワイヤーハーネスカバーなどの部品や内外装に使用されています。また、TABWDR®の技術を基にした素材も開発され、食器に採用されるといった実績もあります。

3 関連団体・参考資料

1)全国森林組合連合会 間伐材マーク事務局(東京都千代田区)

間伐材マークを使い、間伐推進の普及啓発や間伐材利用促進を目的としている団体です。事業者は同団体に申請・認証を受けた上で、間伐材を原材料にした製品に間伐材マークを付けることができます。このマークを付けることで、間伐の重要性や、脱プラスチックなどの取り組みを推進していることを対外的にアピールできます。

ウェブサイトでは、間伐材マーク認定製品や間伐材マークを取得している企業の事例も紹介しています。

■全国森林組合連合会 間伐材マーク事務局■

http://www.zenmori.org/kanbatsu/

2)新未来(東京都港区):木材プラットホーム「eTREE」

設計者・デザイナー・建設事業者向けに、木材製品や材料を探すことができるウェブサイトです。会員登録することで金額やサイズ、生産地から木材を検索できるだけでなく、業界レポートや補助金情報なども掲載しています。

ウェブサイトでは、商品情報・加工技術を提供できる企業の募集も受け付けています。

■木材プラットホーム「eTREE」■

以上(2023年11月作成)

pj50533

画像:pinyo bonmark-shutterstock