書いてあること

- 主な読者:業務効率化の一環としてペーパーレス化を図りたい経営者や実務担当者

- 課題:データ保存が法令で認められる書類/認められない書類が、よく分からない

- 解決策:多くはデータ保存が可能だが、紙で保存しなければならない書類、データ保存の仕方に注意が必要な書類があるので、いくつかのカテゴリーに分けて確認する

1 その書類、勝手にペーパーレス化して大丈夫?

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進行やリモートワークの浸透などを背景に、紙からデータへの動きが本格化しています。SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」の面でも、紙の消費量を減らすペーパーレス化は、大いに注目されています。

一方、法令に関わる書類を勝手にペーパーレス化していいのか判断できない場合もあります。例えば、会社法に基づく「取締役会議事録」、労働基準法に基づく「就業規則」、各種税法に基づく「国税関係帳簿・書類」などはデータで保存しても大丈夫なのでしょうか?

答えは、

ほとんどの書類はデータ保存が認められているが、一部は紙で保存しなければならない書類、データ保存の仕方に注意が必要な書類がある

です。

この記事では、会社の主な書類を「法務・労務関係」「会計・税務関係」に区分し、「データ保存が可能か」「データ保存する場合の注意点は何か」を書類ごとに解説していきます。

また、第4章では、経営者267人に現在のペーパーレス化の状況について聞いたアンケート結果も紹介しています。

- 63.0%の経営者が「自社のペーパーレス化は不十分」と認識している

- 経営者の多くが「領収書」「契約書」「請求書」などをペーパーレス化したい一方で、現実的には難しいと考えている

など、興味深いデータが取れましたので、詳細を知りたい人はぜひご確認ください。

2 法務・労務関係書類でデータ保存できるものは?

1)契約書

契約書は、原則としてデータ保存ができます。ただし、公正証書によらなければならないもの(事業用定期借地契約、事業に係る債務の根保証契約を締結する場合の保証意思表明など)は、書面(紙)で保存しなければなりません。

なお、電子契約書ソフトなどを使って電子署名をすると、オンラインで契約を締結しつつ、契約者双方が合意した証拠を残せるので便利です。

2)取締役会議事録

取締役会議事録は、データ保存ができます。ただし、取締役会議事録には、出席した取締役と監査役の署名または記名押印が必須なので、オンラインだけで手続きを完結させたい場合は電子署名で対応します。ひとまずデータ保存だけできればよいという場合は、書面で作成した取締役会議事録をスキャナ保存するとよいでしょう。

3)稟議書

稟議書は、データ保存ができます。

4)就業規則

就業規則は、データ保存ができます。

なお、就業規則は社員に周知しないと効力が発生しませんが、常に社員が確認できるのであれば、社内イントラネットにPDFをアップするなど、オンラインで掲示しても大丈夫です。

また、就業規則を作成したり変更したりする際は、所轄労働基準監督署への届け出が必要ですが、この手続きは「電子政府の総合窓口(e-Gov)」から電子申請(データ)で行えます。ただし、事前に電子証明書か、GビズID(1つのIDでさまざまな行政サービスにアクセスできるサービス)のID・パスワードを取得する必要があります。

■電子政府の総合窓口(e-Gov)■

■GビズID■

5)労働条件通知書

労働条件通知書は、データ保存ができます。

なお、これから新たに雇用する社員に労働条件通知書を交付する場合、次の事項は、書面で明示する必要があります。ただし、社員が希望した場合、電子メールなどを用いてデータで明示しても大丈夫です。

- 労働契約の期間

- 有期契約の更新基準

- 就業場所・従事すべき業務

- 労働時間

- 賃金、退職(解雇事由を含む)

6)出勤簿、労働者名簿、賃金台帳

出勤簿、労働者名簿、賃金台帳は、データ保存ができます。

7)早出・残業・休日出勤、休暇・休業の申出書

早出・残業・休日出勤、休暇・休業の申出書は、データ保存ができます。

8)健康診断結果

健康診断結果(安全衛生法に基づく健康診断)は、データ保存ができます。なお、健康診断結果は、健康診断の種類(雇入時健康診断、定期健康診断など)によって様式が異なるので、データ保存の際は各様式の項目とデータの項目が一致しているかを確認しましょう。

9)社会労働保険関連書類

社会労働保険関連書類は、原則としてデータ保存ができます。ただし、社員の退職時に交付する離職票は、通常は紙ですが、e-Gov経由で電子申請をした場合、所轄ハローワークからPDFで発行されます。これを原本として扱い、そのまま退職者本人にメールなどで送付することができます。ただし、失業等給付の手続きをする場合、紙で印刷されたものが必要になります。

3 会計・税務関係書類でデータ保存できるものは?

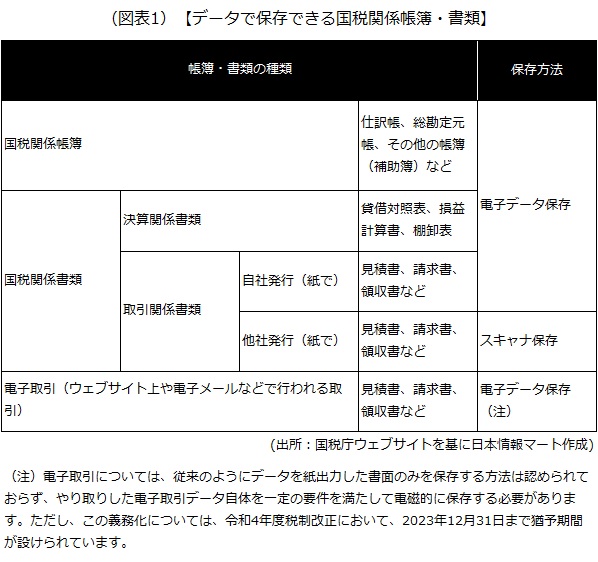

1)国税関係帳簿・書類

「電子帳簿保存法」が2022年1月1日に改正され、国税関係帳簿の電子データ保存と国税関係書類のスキャナ保存は、任意で実施できるようになっています。

2)給与明細

給与明細は、データ保存ができます。社員に交付する際も、PDF形式の給与明細をメールで送ることなどが可能です。

3)年末調整書類

年末調整書類は、データ保存ができます。書面(ハガキなど)で添付していた保険料控除証明書なども、データで提出することができます。

ただし、年末調整手続の電子化に対応するためには、

- 会社側:給与システム改修など

- 従業員側:専用ソフトのインストールやアカウント作成など

といった準備が必要です。

4)経費精算申請書

経費精算申請書は、電子ワークフロー(社内における申請・承認などが全て電子上で行われるシステム)によって経費精算を承認している場合、データ保存ができます。

5)税務申告書

税務申告書は、データ保存ができます。最近は電子申告が主流となりましたので、申告時のデータを保存しておくとよいでしょう。

6)仮払金申請書

仮払金申請書は、電子ワークフローによって仮払金を承認している場合、データ保存ができます。

4 【経営者アンケートの結果】ペーパーレス化の状況は?

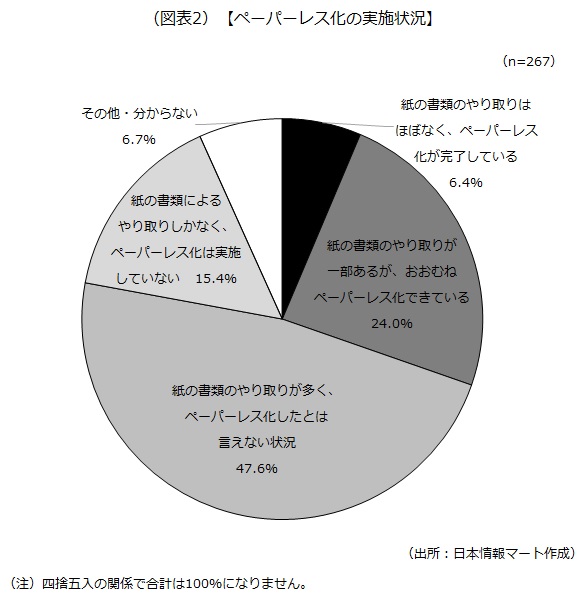

最後に、経営者267人に対して実施した「ペーパーレス化の状況」に関するアンケート結果を紹介します(実施期間は2023年8月25日から8月31日まで)。

1)ペーパーレス化の実施状況

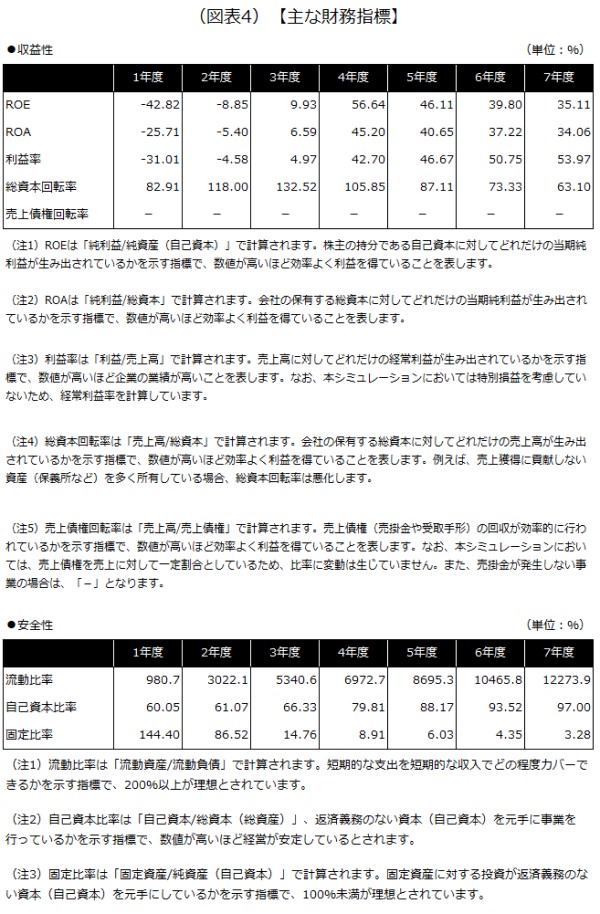

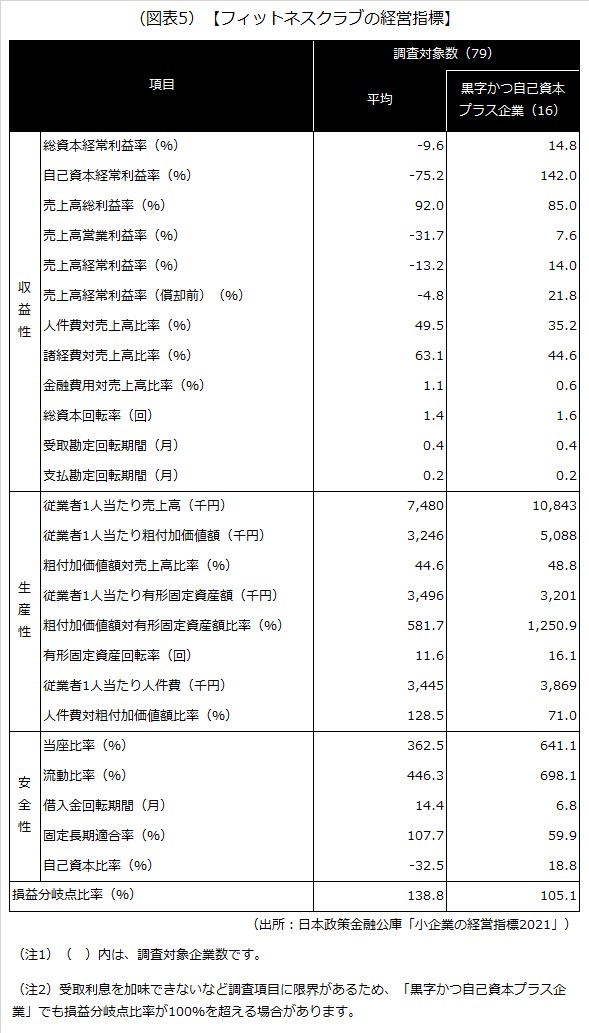

2023年8月現在、ペーパーレス化がどの程度進んでいるのかを聞いた結果が図表2です。

「紙の書類のやり取りはほぼなく、ペーパーレス化が完了している」と回答した割合は、6.4%と少数です。一方で「紙の書類のやり取りが多く、ペーパーレス化したとは言えない状況」(47.6%)と、「紙の書類によるやり取りしかなく、ペーパーレス化は実施していない」(15.4%)を合わせると、63.0%の経営者がペーパーレス化は不十分と認識していることが分かります。

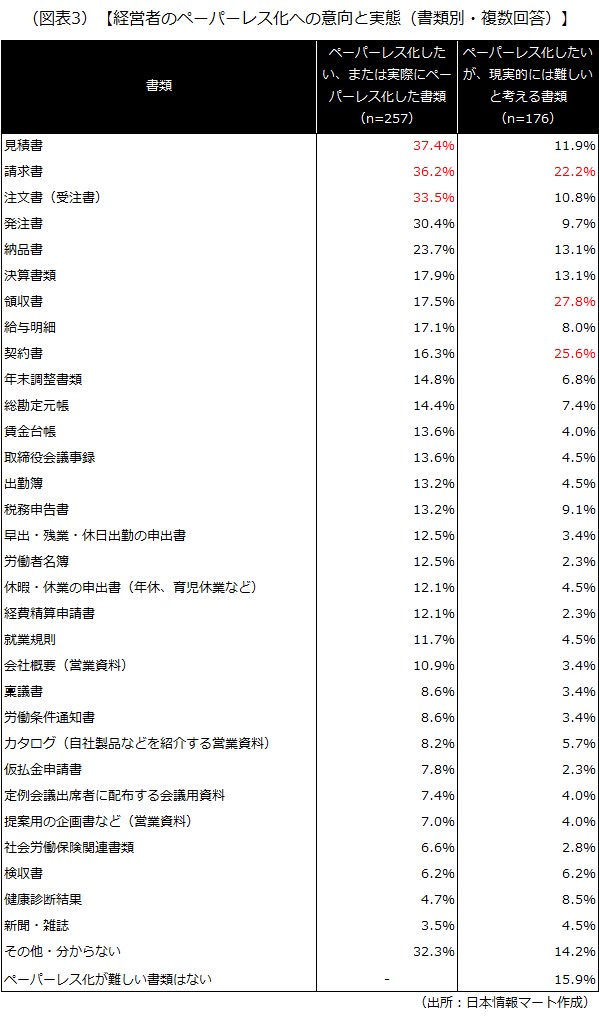

2)経営者のペーパーレス化への意向と実態

「ペーパーレス化したい、または実際にペーパーレス化した書類」と「ペーパーレス化したいが、現実的には難しいと考える書類」を聞いた結果が図表3です。なお、数値は「ペーパーレス化したい、または実際にペーパーレス化した書類」の割合の降順で表示しています。

ペーパーレス化したい、または実際にペーパーレス化した書類は「見積書」の割合(37.4%)が最も高く、さらに「請求書」(36.2%)、「注文書(受注書)」(33.5%)と続きます。一方、ペーパーレス化したいが、現実的には難しいと考える書類は「領収書」(27.8%)の割合が最も高く、さらに「契約書」(25.6%)、「請求書」(22.2%)と続きます。

経営者の多くが「領収書」「契約書」「請求書」などをペーパーレス化したい一方で、現実的には難しいと考えているのは、主に取引先などの都合が影響していると考えられます。

取引先ごとに紙かデータを使い分けて運用しなければならず、なかなかペーパーレス化に踏み切れないという企業は少なくありません。その場合、まずは社内用途に限る給与明細や出勤簿、各種申出書などから段階的にペーパーレス化に着手してみましょう。

また、取引先が発行した紙の請求書などは、一定の場合にスキャナ保存が認められています。紙を管理することによる手間や負担を軽減するためにも、受領した紙の書類をそのまま管理せず、社内ではデータによる管理・運用を進めていくようにするのがよいでしょう。

以上(2023年11月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ 社会保険労務士 中村洋詞)

pj40049

画像:Sergey Nivens-shutterstock