書いてあること

- 主な読者:飲食・宿泊業など観光事業者、地域の集客力を高めて利益につなげたい事業者

- 課題:地域内に集客できるような資源が見当たらない

- 解決策:地元の食材の魅力を発掘・PRし続けることで、観光客だけでなく島外の企業にも評価され、一大リゾート地へと急変貌を遂げている淡路島の事例を参考にする

1 過疎化の進む「普通の島」、一大リゾート地に急変貌中!

コロナ禍が一服して旅行熱が高まっている中で、ひときわ注目を集めているのが、兵庫県の淡路島です。東京23区とほぼ同じ広さに約12万5000人(2022年)が住む島が、

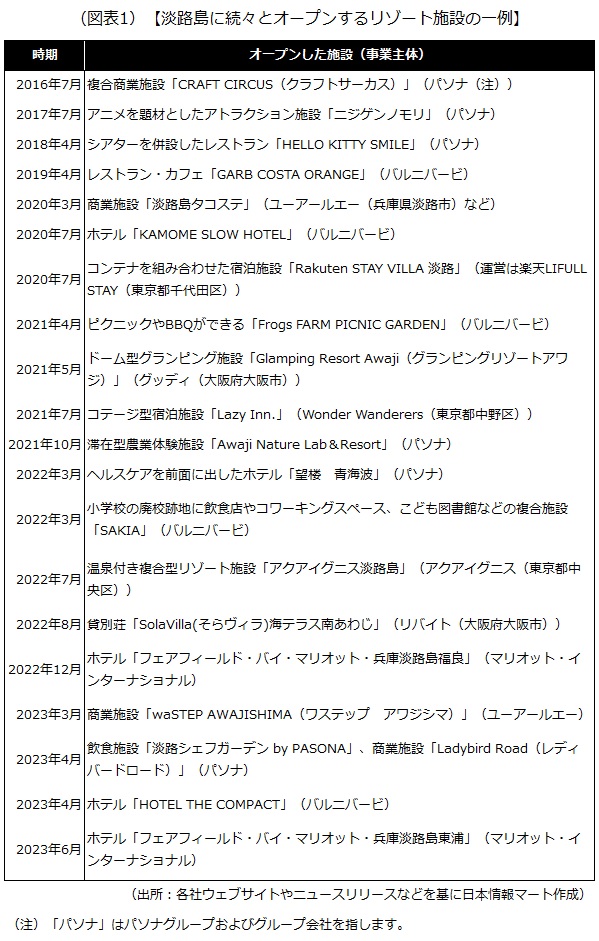

ここ数年、島北部の西海岸を中心に、レストランやホテル、体験型施設などのオープンが相次ぎ、一大リゾート地へと急変貌を遂げている

のです。

さらに、人材派遣サービスのパソナグループ(以下「パソナ」)が

2024年5月末まで段階的に本社機能を一部移転し、約1200人の社員が移り住む

ことを公表しています。2025年に開催を控えた大阪・関西万博での波及効果も期待されており、リゾート地・淡路島は当面、追い風が続くとみられます。

にわかに活気づいている淡路島ですが、人口の推移で見ると、多くの地方圏と同様に過疎化が進む「普通の島」といえます。2020年までの10年間で、総人口の1割以上に当たる約1万6000人が減少しており、2035年には約9万7000人、2065年には約4万8000人まで減少すると推計されています(兵庫県が2019年に公表した将来人口推計)。

この記事では、淡路島が人口減少という地方圏に共通した問題を抱えながら、一大リゾート地へと変貌を遂げつつあり、大手企業に本社機能を移転させたいと思わせる魅力的な島になった経緯について、淡路島観光協会へのヒアリングを交えて紹介します。観光事業者の方だけでなく、地域の集客力を高めて自社の利益につなげたいと考えている事業者の方は、参考にしてください。

2 ご当地B級グルメで淡路島の豊富な食材を個人客にPR

1)阪神地区からの好アクセスと豊富な農水産物が特徴の「最初」の島

淡路島は、兵庫県淡路市、洲本市、南あわじ市の3市で構成される、約596平方キロメートルの瀬戸内海最大の島です。神戸市と明石海峡大橋で、徳島県鳴門市と大鳴門橋でそれぞれ結ばれており、阪神地区からの日帰り旅行も可能な距離に立地しています。

日本の歴史書「古事記」や「日本書紀」の冒頭にある「国生み神話」には、イザナギとイザナミの夫婦神によって日本が創られた際の最初の島と記されています。また、海産物などの農水産物が豊富に取れることから、古来より朝廷や天皇家に食物を献じる「御食国(みけつくに)」とされていました。

2)時代の変化に合わせた、団体客から個人客への転換

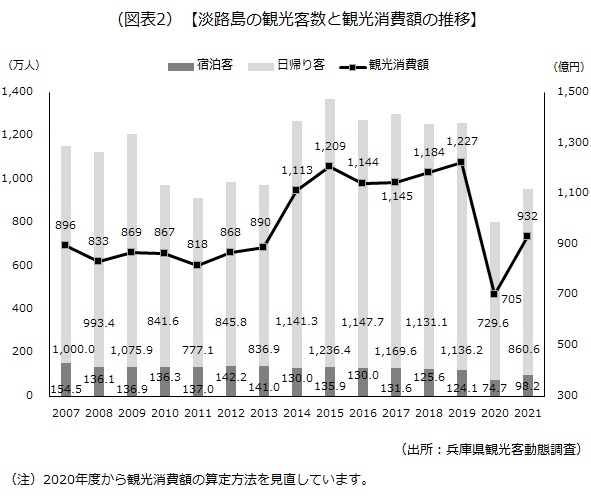

淡路島は観光業への依存度が高く、兵庫県によると、2019年度の観光GDPは約696億円で、島全体のGDP(約4471億円)の15.6%を占めています。

戦後から2000年ごろまでの淡路島は、洲本の温泉や、会席料理などに提供されるハモやサワラといった高級魚など一級品の食材を売りに、京阪神地区などからの「社員旅行」の団体客が中心に訪れていました。ところが1990年代をピークに、社員旅行は減少していきます。地域によっては、社員旅行の減少とともに衰退していった観光地もありますが、淡路島はいち早く家族連れなど個人客の取り込みに軸足を移します。

大きな要因は、1998年4月に明石海峡大橋が開通し、阪神地区からの自動車によるアクセスが容易になったことでした。とはいえ、個人客は、島の魅力がうまく伝わり、共感されなければ関心を持ってくれませんし、足を運んでくれません。淡路島観光協会(以下「観光協会」)などによるPR活動なしには、個人客の取り込みには結びつかなかったといえるでしょう。

3)30代女性をターゲットにする

淡路島が個人客の取り込みを加速させるきっかけになったのは、15年ほど前に行ったアンケート調査だったといいます。観光協会事務局長の福浦泰穂さんは、「意外なことに、淡路島に最も関心が高かったのは、30代女性だということが分かりました。今でこそ、観光地のマーケティング戦略として女性をターゲットにするのは当たり前になっていますが、アンケートを行った当時、そのような発想はありませんでした。アンケートの結果を受けて、女性の取り込みを考えるようになった」そうです。

観光協会はまず、観光PR用のパンフレットやウェブサイトを、30代女性を意識したデザインや内容に変更しました。「制作当初は、『軽すぎる』『変わっている』といった評価もありましたが、次第に観光客の客層にマッチしていった」(福浦さん)といいます。

最近では、四方を海に囲まれた島という立地を活かして、「SNS映え」スポットとして、夕日や朝日が見えるロケーションの魅力もアピールしているそうです。

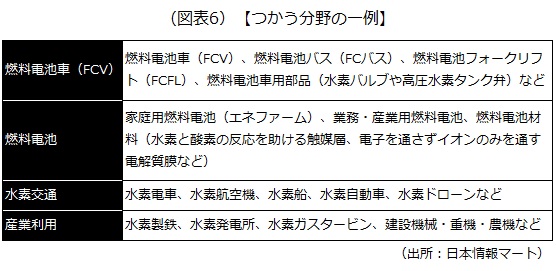

4)ご当地B級グルメの考案で淡路島の豊富な「食」をPR

観光協会が個人客を呼び込むために目を付けたのが、当時、町おこしのために活用され始めていた「ご当地B級グルメ」でした。体験型旅行の中でも比較的、手軽かつ安価に楽しめる「食」を切り口にして、日帰り客の取り込みを狙ったものです。元々、淡路島には海産物の他にも玉ねぎ、牛乳、果物など多彩な農畜産物が生産されており、観光資源としての「潜在能力」があったことに加えて、古来より「御食国」だったというストーリー性をPRに活かせるメリットもありました。

ご当地B級グルメとして2008年に初めて考案したのが、「淡路島牛丼」でした。淡路島の統一ブランドではありますが、レシピは各飲食店の裁量に任せ、さまざまなバリエーションの商品で観光客の食べ歩きを促すことにしました。その一方で、ブランドの使用には、食材に淡路島産の牛肉、玉ねぎ、コメを使うことを条件としました。「淡路島牛丼のPRに加えて、淡路島が年間を通じて地元の食が楽しめることをPRすることも目的だった」(福浦さん)ためです。

淡路島牛丼は成功を収めましたが、観光協会は一過性のブームで終わらせませんでした。「淡路島の名産品として認知度の高い食材の裾野を広げる」(福浦さん)ために、「淡路島の生シラス丼」「淡路島の生サワラ丼」「淡路島ぬーどる」「島スイーツ」「淡路島バーガー」「島サラダ」など、次々にご当地B級グルメを考案、PRしていったのです。

一方、高級魚についても、夏が旬であるハモだけでなく、春のサクラマス、冬の「3年トラフグ」などもPRして、淡路島には年間を通じて旬の食材があることを発信していきました。

こうしたPR戦略が奏功し、コロナ禍前まで、淡路島の観光客数は上昇傾向を続けました。

5)京阪神地区からの日帰り客が観光消費を支える

福浦さんによると、現在の淡路島の観光客は、日帰り客が9割で、8割ほどが京阪神地区からという特徴があります。首都圏からは1割に満たず、海外からの観光客は3%程度しかいません。日帰り客のほとんどがマイカーやレンタカーなどで来ており、密になりにくいということで、コロナ禍の影響は比較的軽微で済み、コロナ禍からの回復も順調に進んでいます。

3 豊富な食材のPRは、島外の企業にも効果を発揮

1)島外から高まる注目度

地元で取れる農水産物の食材の豊かさをPRする観光協会の戦略は、観光客だけでなく、ビジネスチャンスを窺っていた島外の企業にも効果を発揮しました。

人材派遣サービスを行うパソナグループは、2008年9月に淡路島で農業ベンチャー支援制度「チャレンジファーム」を開始したのをきっかけに、2017年から商業施設やアトラクション施設を相次ぎオープンさせています。同社はリゾート地としての開発にとどまらず、淡路島を「美食の島」「文化芸術の島」「健康の島」として「世界で最も先進的で豊かな生き方・働き方ができる場所にする」ことを目指し、2020年9月には本社機能を一部移転させる計画を公表しました。さらに同社は、建設費約130億円をかけて2025年5月にリゾートホテルを開業することを公表しています。

また、飲食店の開発運営などを行うバルニバービは、「食から始まる日本創再生」という成長戦略の中で、淡路島の潜在的な魅力に着目し、「Frogs FARM ATMOSPHERE」と名付けたエリア開発プロジェクトを進めています。

両社とも、淡路島の「食」の魅力を評価したことで、施設の開業を続けているといえます。

2)「観光で淡路島を支える」ための新たな「国生み」の始まり

リゾート地として発展を続ける淡路島ですが、観光協会の福浦さんは、「人口減の中で、観光で淡路島を支えていくためには、もっと観光客の単価を上げ、観光客数を増やす必要がある」と話します。そのために、観光資源の高付加価値化と、外国人観光客や首都圏からの観光客を呼び込むことを課題に挙げます。

その上で福浦さんは、「淡路島の人たちはこれまでも、島外のものを迎え入れるために1つになってきており、伝統を守りながらも新しいものを受け入れる寛容性がある。国創りの精神で、淡路島の人たちと、これからの島の将来を切り開いていきたい」と話しています。

以上(2023年10月作成)

pj50530

画像:淡路島観光協会