書いてあること

- 主な読者:生物多様性の保全、脱炭素化の次のステップに関心のある経営者

- 課題:自社の活動と生物多様性の保全の関係が見えないため、どのようなことに取り組めば良いのかが分からない

- 解決策:部門ごとなどの活動に落とし込んで、生物多様性の保全に貢献できそうなものを見つけて取り組んでいく

1 脱炭素の次は「生物多様性の保全」が目標です

環境に配慮した取り組みとして、脱炭素はある程度できたので、次に注目されるテーマにも目を向けたい……

そんな先進的な中小企業に対して、次のステップとしてご提案するのが、

生物多様性の保全

です。気候変動対策と生物多様性の保全は密接に結びついていて、気候変動対策を進めていく上でも、生物多様性の保全・回復が大きな支えになります。

国内でも、一部の自治体では、独自の認証制度や助成金を設けて生物多様性の保全に取り組む企業を評価する動きもあります。そのため、先んじて対応できれば、他社との差異化を図ることができます。

この記事では、生物多様性の保全が必要な背景を踏まえて、具体的な取り組み事例や国が発行しているガイドライン、自治体による制度の紹介など、企業がこれから生物多様性の保全に取り組む際のヒントを紹介します。

2 なぜ、「生物多様性の保全」が注目されるのか?

1)世界的な動き

生物多様性の保全に向けて、2021年6月に開催されたG7サミットでは「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」という目標が約束されました。この目標は、生物多様性の損失を食い止め、回復させるために、2030年までに各国で陸と海の30%以上を自然環境エリアとして保全しようとするものです。

また、世界経済フォーラムでは2020年に、世界のGDP(国内総生産)の50%以上(44兆米ドル)は、全ての自然環境、そして生物多様性に高く依存していると報告されています。

2022年12月には、52カ国330以上の企業と金融機関(総収入で1.5兆米ドル以上)が各国の政治リーダーに対し、全ての大企業および金融機関は2030年までに生物多様性への影響と依存度を評価し、開示することを義務付けるよう要請しました。

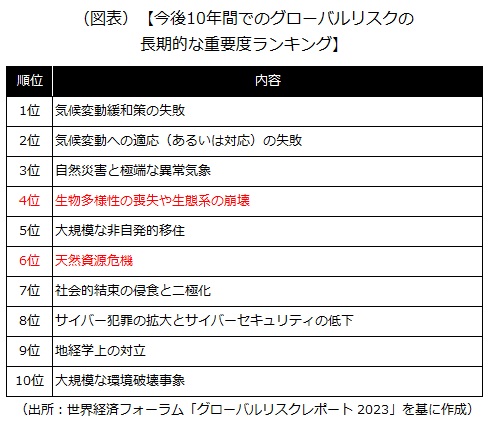

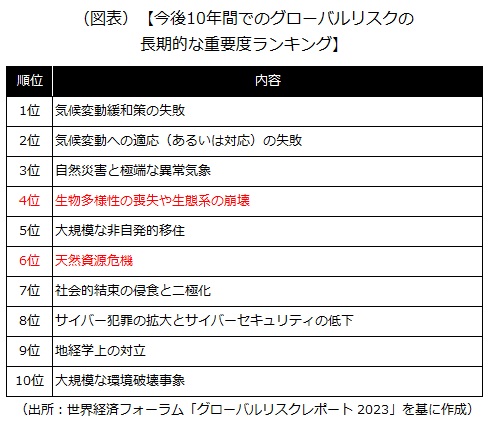

前述の通り、気候変動対策と生物多様性の保全は密接に結びついており、生物多様性の損失は気候変動に次ぐ深刻な危機であると受け止められています。世界経済フォーラム「グローバルリスクレポート 2023」によると、今後10年間でリスクと考えられる上位10位の項目の中で、生物多様性の損失や生態系の崩壊が4位、天然資源危機が6位に位置づけられています。

2)日本国内での動き

環境省では、前述の「30by30」達成に向けて、企業、民間団体・個人、地方公共団体などの取り組みで生物多様性の保全が図られている地域を国が認定する制度の「自然共生サイト」を立ち上げました。

認定区は、OECM(国立公園以外などの保護地域以外で生物多様性の保全が図られている地域)として、国際データベースに登録される計画です。

認定そのものは企業の利益には直接影響しないとされていますが、企業が行う生物多様性の保全への貢献などは投資家の判断材料にもなりつつあります。また、自社では土地を持っていなくても、他の地域の自然共生サイトの保全活動に協力する企業・団体などには国が「貢献証書」の発行を検討するとしています。

■環境省「自然共生サイト」■

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

現状は生物多様性の保全に取り組まないからといって何かしらの罰則があるわけではありませんが、将来的に、生物多様性の保全に取り組まない企業は市場から取り残されるリスクもあり得ます。

では、具体的にどのような取り組みで生物多様性の保全に貢献できるのかを、次章で紹介していきます。

3 生物多様性の保全の取り組み例

1)製品の購入で生物多様性の保全に貢献:木になる紙ネットワーク

環境に配慮した製品を使うことは、業種や業態を問わず、生物多様性の保全に貢献する分かりやすい取り組みです。例えば、一般社団法人の木になる紙ネットワーク(東京都文京区)では、紙製品に関わる調査、認証などを手掛けており、同法人が認証した「木になる紙」シリーズの製品の利用促進を後押ししています。「木になる紙」製品は間伐材が原料となっておりコピー用紙をはじめ、名刺用の台紙やファイル、封筒などがあります。

製品の売上高の一部が原料となった森林の所有者に還元され、森林整備を支援できる仕組みです。例えば、A4サイズのコピー用紙を一箱購入した場合で、約52円が森林所有者に還元され、約20平方メートルの間伐や約9キロの二酸化炭素の吸収に貢献できるとしています。

この製品は中小企業に限らず、官公庁や小中学校にも購入されており、森林所有者への累計還元金額は2億円に上るそうです。

紙製品はどの企業にとっても身近ですし、生き物や自然資源と直接関わりがない企業でも比較的取り組みやすい事例と言えるでしょう。

2)ミツバチ専用の水飲み場で生物多様性の保全に貢献:一言主神社

海外の都市では、建物の外壁に鳥の巣箱や、ハチが住むための穴を作り、生き物が住みやすい環境づくりを進めているところがあるといいます。

国内での類似した事例として、例えば、一言主神社(茨城県常総市)では、ミツバチ専用の水飲み場を設置することで、ミツバチとの共存に取り組んでいます。

参拝客から「ハチが多くて怖い」などの相談を受けたことをきっかけに、ミツバチ用の水飲み場を設置したことで、参拝客とハチの共存を実現しています。水飲み場は長さ30センチほどの竹の空洞にこけと小石を敷き詰め、こけが湿る程度の水を細い竹を使って引き込む仕組みとなっています。

植物の受粉を担い、生態系の維持に貢献するミツバチをこのような形で保護することは生物多様性を守る1つの取り組みと言えるでしょう。

3)取引先の選定で生物多様性の保全に貢献:ボンタイン珈琲

生物多様性の保全は、自社だけの問題に限らず、原材料の調達先といった取引先がどのような活動をしているか把握することも大切です。

例えば、ボンタイン珈琲(愛知県名古屋市)では、持続可能な栽培に配慮した(サステナブル)コーヒーの提供に注力しています。

コーヒー農園と取引する際のポリシーにトレーサビリティー(食品の生産・加工・流通販売までの過程を記録し、製品からさかのぼって確認できるようにすること)だけでなく、その農園が自然環境の維持・保全に配慮しているかどうかを基準にしているといいます。

また、栽培地の自然環境保全について説明するなどの環境教育をブラジルの子ども向けに行い、現地の自然環境を守ることにつなげているそうです。

4)原材料の還元で生物多様性の保全に貢献:ニッシンイクス

植樹などの緑化活動も、生物多様性の保全に関わる大切な取り組みです。

例えば、ニッシンイクス(山口県周南市)では、「森からいただいた広葉樹を、いただいた量だけ森にお返しする」ことを掲げて、広葉樹の持続可能な活用を行う「ikumoriプロジェクト」に取り組んでいます。

このプロジェクトは、北海道産の広葉樹をできるだけ無駄なく効率よく使用したフローリングや壁材を製造販売し、使用した資源量に見合う苗木を北海道の地に再び植樹するものです。

第1期となる2021年12月から2022年6月までの期間では、製品に使用した量に見合う170本分を植樹したとしています。

このプロジェクト以外でも、同社では国産材の活用に取り組んでおり、国産材を有効利用することは健全な森林整備だけでなく、土砂災害の防止や生物多様性の保全など、森林が持つ多面的機能の維持にも貢献できるとしています。

5)地産地消で生物多様性の保全に貢献:日本料理小伴天

地元の食材をその地元で消費する地産地消も、地域の食材を守るという意味合いで生物多様性の保全に貢献できる取り組みです。

例えば、日本料理店の小伴天(愛知県碧南市)では、食材の地産地消にこだわった料理づくりに取り組んでいます。

創業当時と比べて輸送手段が発達したことで、いっときは全国から食材を取り寄せていましたが、顧客からの声をきっかけに、改めて地産地消にこだわった料理づくりを再開したといいます。

地産地消は、消費者にとっては身近な場所から新鮮な食材を得ることができる、生産者にとっては耕作放棄などを防いで地域の食材を継承できるメリットがあります。また、生産地から消費地までの輸送距離が短いため、輸送に伴い発生する温室効果ガスの排出量が削減できるため、環境への負荷を軽減できることも大きなメリットです。

6)中小企業の連携で生物多様性の保全に貢献:湖南 企業いきもの応援団

中小企業が単体で生物多様性の保全に取り組むとなるとハードルが高くなりがちです。そのようなときは、地域の中小企業同士で連携することも一策です。

例えば、湖南 企業いきもの応援団(滋賀県草津市)では、滋賀県湖南地方の中小企業が行政や研究機関と連携し、地元河川である狼川の水質や生物の調査に取り組んでいます。

この調査によって、在来種や外来種の動向を取りまとめて報告することで、県の自然保護施策への貢献や、社員の環境教育につなげているといいます。

地域の中小企業同士で行政や研究機関と連携する形であれば、コストやマンパワーなどの取り組みのハードルを下げ、異業種、同業他社との交流も図れるため、より大きな活動を展開できる事例と言えるでしょう。

4 生物多様性の保全に関する認証制度・助成金

国や自治体の中には、企業のイメージアップにつながる認証制度や助成金など、生物多様性の保全を推進するための支援策を設けているところがあります。皆さんの地域にも支援策があるかもしれませんので、自治体や金融機関に相談してみるとよいでしょう。

1)愛知県「あいち生物多様性企業認証制度」

愛知県内に本社または事業所を置いており、生物多様性に関して優れた取り組みを実践している企業を県が認証する制度です。

生物多様性の保全に貢献する取り組みを行っている企業への認証と、地域への広がりや継続性があるなど、特に優れた取り組みを行っている企業への優良認証の2つの認証区分があります。

認証を受けることで、認証企業マークを自社のPRに利用できたり、企業名が愛知県自然環境課のウェブサイトで公表されたりするといったメリットがあります。

■あいち生物多様性企業認証制度■

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/biodiversity-certification.html

2)滋賀県「しが生物多様性取組認証制度」

生物多様性の保全と自然資源の持続的な利活用に取り組む企業を認証することで、企業の取り組みを見える化し、生物多様性の保全の普及啓発を図るための制度です。認証を受けた企業は認証マークを利用できるだけでなく、企業名が認証事業者として滋賀県のウェブサイトや自然環境に関するイベントなどで紹介されることで、企業のPRやイメージアップにつながるとしています。認証事業者数は、2018年度から2022年度までの期間で企業やNPO法人などの団体を合わせて75者となっています。

■しが生物多様性取組認証制度■

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14003.html

3)長崎県「緑といきもの賑わい事業」

希少野生動植物の保護増殖や生物の生息・生育空間の創出といった生物多様性の保全に関係する事業に対して、工事請負費や資材購入費などの経費を補助するものです。中小企業の場合は、上限が30万円、下限が10万円の補助金額となっています。

■長崎県「緑といきもの賑わい事業」■

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/shizenkankyo-doshokubutsu/midoriikimono/

5 生物多様性の保全に関する参考資料・関連団体

1)環境省「生物多様性民間参画ガイドライン(第3版)」

企業の活動と生物多様性の保全がどのように関わるかを業種や部門ごとに示した上で、企業が生物多様性の保全に取り組む際の手順や、実務担当者向けのQ&A集(例:生物多様性の保全に取り組まないとどのようなリスクがあるのか)などが掲載されています。

■環境省「生物多様性民間参画ガイドライン(第3版)」■

https://www.env.go.jp/press/press_01452.html

2)JBIB(企業と生物多様性イニシアティブ)

味の素(東京都中央区)や花王(東京都中央区)、鹿島建設(東京都港区)などの大手企業40社が中心となって構成されている団体です。企業と生物多様性に関する研究・実践、生物多様性保全の取り組みを促進するための提言・啓発などに取り組んでいます。

ウェブサイトでは、会員企業による生物多様性の保全に関する取り組み例の紹介をはじめ、企業がこれから生物多様性の保全に取り組もうとする際のヒント集や、「生物多様性に配慮した企業の水管理ガイド」などを掲載しています。

■JBIB■

https://jbib.org/

以上(2023年8月作成)

pj80165

画像:VectorMine-Adobe Stock