書いてあること

- 主な読者:新しい旅行サービスとしてヘルスツーリズムの展開を検討している経営者

- 課題:ヘルスツーリズム関連市場の、コロナ禍後の動向と市場を取り込む方法を知りたい

- 解決策:ヘルスツーリズムの類型や特徴を知り、観光地としたい地域に医学的価値があるかを調べる。ヘルスツーリズム大賞の受賞事例や政府の支援事業を参考にする

1 「旅行と健康」で、旅行者の心身と旅先の地域を元気に

高齢社会の進展と健康志向の高まり、そしてコロナ禍の行動制限の緩和などを背景に「旅行と健康」を組み合わせたヘルスツーリズムが注目されています。経済産業省によると、ヘルスツーリズムの国内市場は、

2019年の約2兆8600億円から、2030年には約4兆5200億円に成長する

と推計されています。さらに足元では、政府や自治体が

- コロナ禍後の旅行支援

- 観光客の誘致による地域活性化

を目的に、ヘルスツーリズムをはじめとした地域観光に対して、さまざまな支援や認証制度を行っています。心身を健康にし、地域の活性化にもつながるヘルスツーリズムに、今まさに“追い風”が到来したといえるでしょう。

この記事では、ヘルスツーリズムの展開を検討している経営者の方に、

- ヘルスツーリズムの分類

- ヘルスツーリズムで押さえるべき要点

- 参考となるヘルスツーリズム大賞の事例

について紹介します。

2 ヘルスツーリズムの分類

ヘルスツーリズムとは

自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態で、医療に近いものからレジャーに近いものまで含む

ものです(2012年に閣議決定の「観光立国推進基本計画」)。また、国連世界観光機関(UNWTO)によるとヘルスツーリズムには、

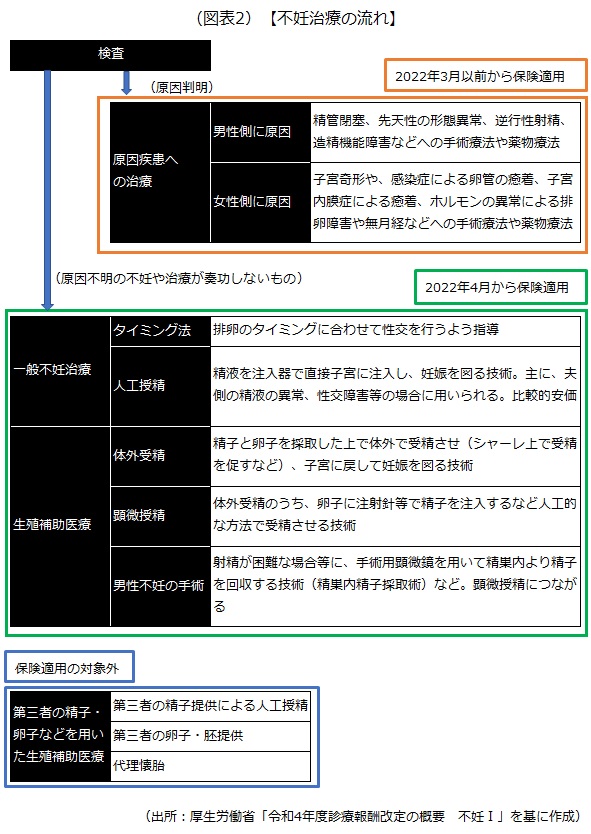

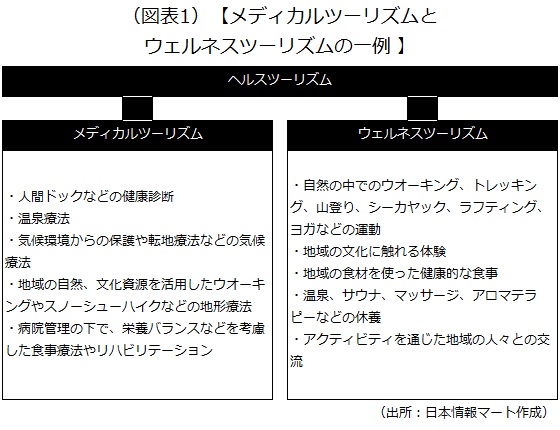

- さまざまな医療サービスや、科学的根拠に基づいた医療行為として病気などの予防・リハビリテーションが行われるメディカルツーリズム

- 運動、健康的な食事、リラクゼーションなどの癒やしによる病気などの予防や生活習慣の改善を目指すウェルネスツーリズム

の2種類があるとされます。

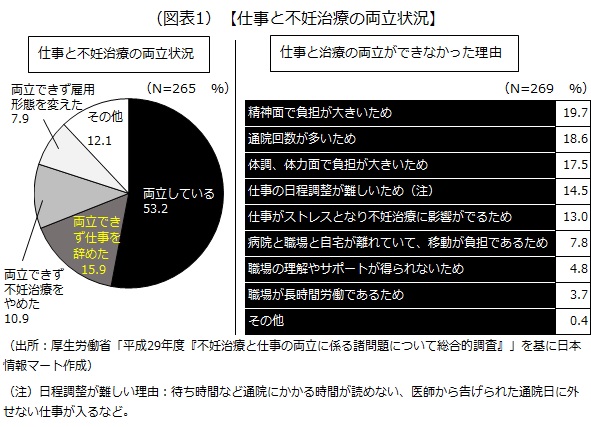

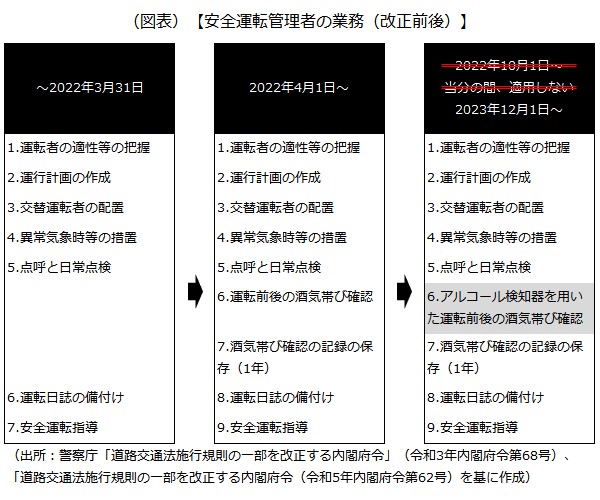

「医療に近いもの」がメディカルツーリズムで、「レジャーに近いもの」がウェルネスツーリズムといえます。それぞれの旅行プログラムの内容としては、図表1のようなものがあります。

メディカルツーリズムは高価な治療・健診などの医療資源を活かした滞在プランが多く、消費の中心はインバウンドとなっています。

一方で、ウェルネスツーリズムの範囲は幅広く、心身の健康やリフレッシュを目的とした旅行を好む国内外のあらゆる世代が消費者となっています。

3 ヘルスツーリズムで押さえるべき要点

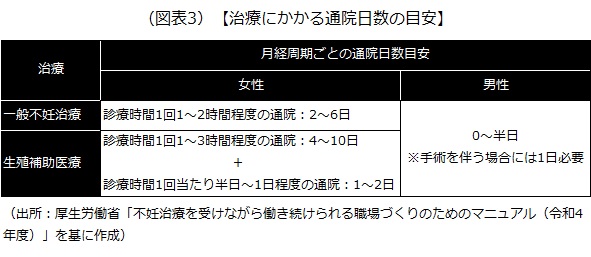

経済産業研究所の上席研究員で、ヘルスツーリズムの研究を行っている関口陽一さんによると、ヘルスツーリズムが通常の観光旅行と異なるポイントは、

地域資源を近代医学に基づいた客観的な価値として旅行者に提供すること

だと言います。そのため、ヘルスツーリズムで押さえておくべきことは、

- 地域の価値を伝えるエビデンスの蓄積・共有:他の地域と差別化を図るためにも、地域の価値を近代医学に基づいた客観的な価値にして蓄積し、自治体、事業者、医療機関などと価値を共有する

- 関係者の連携:体験アクティビティを提供する事業者や飲食店、宿泊施設などの複数の関係者が連携し、複数のアクティビティを組み合わせたストーリー性のあるプログラムをつくる

ことだそうです。なお、地域の価値を伝える手段として、オンラインでのツアーやセミナー、相談会の開催などのデジタル技術の活用は、ますます欠かせなくなると言います。

4 参考となるヘルスツーリズム大賞の事例

1)参考となるヘルスツーリズム大賞

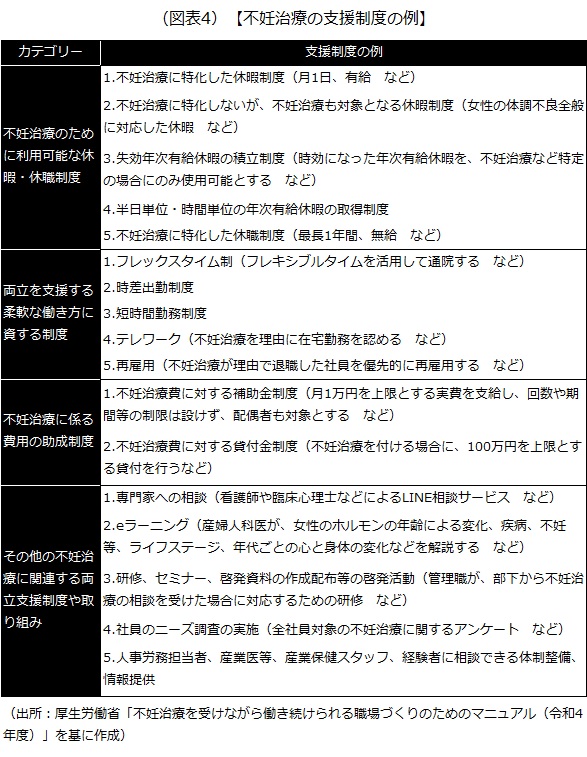

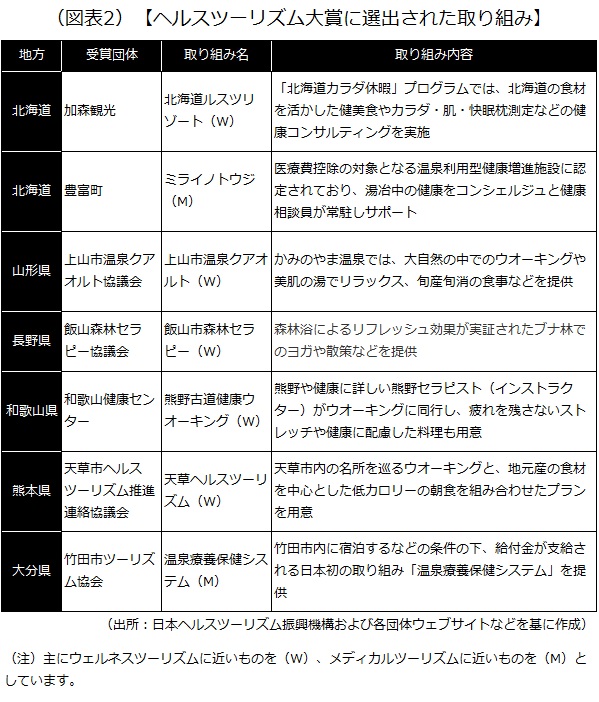

日本ヘルスツーリズム振興機構は、各地方でのヘルスツーリズムの取り組みを「ヘルスツーリズム推進地」としてウェブサイトで紹介しています。中でも次の3つの基準で優れた取り組みに対して、ヘルスツーリズム大賞を選出しています(2008年度から2018年度まで)。

- 科学的根拠に基づくプログラムに妥当性があり、ヘルスツーリズムの振興に寄与しているか

- 老若男女を問わず誰もが安心して楽しめるプログラムであり、バリアフリーの配慮があるか

- 地域の特性を活かし、地域振興や活性化に貢献しているか

ヘルスツーリズム大賞は該当なしの年度もあり、これまで7つの取り組みが選出されています。

大賞に選出された中で、メディカルツーリズムの参考事例として北海道豊富町「ミライノトウジ」(2017年度)を、ウェルネスツーリズムの参考事例として長野県飯山市「飯山市森林セラピー」(2010年度)を紹介します。

2)北海道豊富町「ミライノトウジ」の取り組み

1.地域資源

豊富町は北海道北部の町で、豊富温泉は日本最北の温泉郷といわれています。豊富温泉は温泉水に石油成分を含み、世界に2つ、日本にはただ1つといわれるほど珍しい泉質で、昭和初期から尋常性乾癬(かんせん)やアトピー性皮膚炎に悩む人々が湯治目的で訪れているそうです。

市内には利尻礼文サロベツ国立公園の一部であるサロベツ原野があり、ミライノトウジは、豊富温泉の泉質のPRを中心に、サロベツ原野の自然などの地域資源と連携した自然体験プランなどを提供しています。

2.取り組み

「仲間と一緒に楽しみながら心身ともに療養すること」をコンセプトに、次のようなコンシェルジュデスクによる支援の他、医療費控除と補助金などの取り組みを自治体として行っています。

- コンシェルジュデスク:保健師、看護師、健康運動指導士が常駐し、専門的なアドバイスを行う他、ヨガ教室や健康講座、長期滞在客に対しての求人案内、湯治客同士の交流を目的としたイベントの企画

- 温泉利用型健康増進施設に認定:施設利用料金、施設までの往復交通費について所得税の医療費控除を受けられる

- 湯治留学生制度:アトピーなどに悩む小中学生を対象に入浴料免除や住宅費の一部補助が受けられる

- オンライン相談会「アトピー広場」:コロナ禍で温泉に行きづらい人たちに向けて、豊富温泉の湯治に理解のある医師によるオンライン相談会を実施

■ミライノトウジ■

3)長野県飯山市「飯山市森林セラピー」

1.地域資源

飯山市は、林野庁が普及を進める森林セラピー認定制度を活用して、森林セラピーの体験メニューを提供しています。同市には、ブナの樹林帯である「母の森・鍋倉山周辺」、約50キロメートルの自然散策道のある「母の森・斑尾高原」、修験道の山である小菅山のある「神の森・小菅神社と北竜湖」の3つの森林セラピーエリアがあります。

なお、森林セラピーとは、林野庁によると健康増進やリハビリテーションに役立てる科学的な根拠のある森林療法とされています。2023年6月現在、森林セラピーソサエティにより全国の56の森林が森林セラピー基地・ロードとして認定されています。森林セラピー基地とは、森林セラピーロード(生理・心理実験によって癒やしの効果が実証された歩道)が2本以上あり、健康増進やリラックスを目的とした包括的なプログラムを提供している地域のことです。

2.取り組み

森林セラピーを体験するためのメニューとして、次のようなものがあります。

- 身体測定:医療機関でのメディカルチェックを受けた後に、身体測定をして森林セラピー後の変化を知る

- 森の案内人による森林セラピー案内:森林ウオーキング、森林浴、森林ヨガ、ノルディックウオーキングなど

- その他:温泉入浴、健康食、インストラクターによる季節に応じた自然体験など

■森林セラピー基地認定いいやま■

https://www.iiyama-therapy.com/

5 参考:ヘルスツーリズムに関する認証制度など

1)ヘルスツーリズム認証委員会「ヘルスツーリズム認証」

2018年に開始された認証制度です。消費者がその品質を一目で把握できるように、ヘルスツーリズム認証委員会がプログラムの内容および提供する事業者の取り組み体制を前述した3つの観点から評価します。

ヘルスツーリズム認証は、文書審査形式で審査され、初回有効期間は3年間となっています。初回審査費用は1つのプログラムにつき8万5000円(税別)です。

■日本ヘルスツーリズム振興機構 ヘルスツーリズム認証委員会■

https://htq.npo-healthtourism.or.jp/

2)厚生労働省「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」

2018年の「標準的な健診・保健指導プログラム(平成30年度版)」で盛り込まれた宿泊を伴う保健指導プログラムです。糖尿病が疑われる人などを対象に、ホテルや旅館など地域の宿泊施設や観光資源を活用しながら保健師・栄養士などが連携して提供します。

地域によって異なりますが、プログラムでは「生活習慣病予防についての個別面談や勉強会」「周囲の自然を楽しみながらのウオーキングなどの健康体験」「地元産の食材を使いつつ栄養バランスが取れた食事」「心身ともにリラックスできる温泉タイム」などが盛り込まれていて、ヘルスツーリズムのプログラムづくりの参考になります。

■宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/sls/index.html

3)林野庁「森林サービス産業」

2018年に林野庁が始めた取り組みです。山村の活性化のために森林空間を健康、観光、教育などの分野で活用して新たな産業として創出することを目的としています。2020年度からは年度ごとに新たな産業創出のモデルとなる事業を募集しており、モデル地域の事例を参考にヘルスツーリズムのプログラムや企業の健康経営などの取り組みに役立てるためのエビデンスを集めています。

なお、前述の森林セラピーもモデル事業の1つとして取り上げられています。

■森林サービス産業■

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/sangyou.html

4)新・湯治

2018年に環境省によって提言された取り組みです。温泉地に滞在することを通じて、入浴だけでなく周辺の自然や歴史、文化などを楽しみ、心身ともにリフレッシュできるプログラムの提供や全国の温泉効果の把握と普及を図るものです。

温泉を通じた周辺の地域資源の活用はヘルスツーリズムの一環として捉えられています。

■チーム 新・湯治■

https://www.env.go.jp/nature/onsen/spa/spa_team.html

以上(2023年8月更新)

pj50318

画像:pixabay