書いてあること

- 主な読者:事業承継を控えているなど、相続税の知識が必要な人

- 課題:日常生活ではあまり触れない税金である上、相続税の計算は複雑

- 解決策:基礎的な情報として法定相続人や相続税の計算を把握する

1 まずは相続を自分ごととして捉える

相続税は、

亡くなった人の財産を相続した人に掛かる税金で、原則として、亡くなった日(正確には亡くなったことを知った日)から10カ月以内に申告・納税

をしなければなりません。

相続に慣れている人はいません。しかも、相続税に対応しなければならないのは、親族が亡くなった直後であることがほとんどです。事前に基本的なポイントを押さえておくことが、いざ相続が生じたときに少しでも余裕をもって対応できることに繋がります。

この記事では、まず、注目度の大きい2024年1月以降に適用される相続税等(贈与税を含む)の改正についてまとめます。その次に、相続税を考える際の重要ポイントである法定相続人、法定相続分、相続税の課税範囲、相続税の基本的な計算方法を解説します。自分の親族構成に当てはまる箇所をチェックし、相続時に自身がどのような点に対応しなければならないのかを想定しながら読み進めてみてください。

2 相続税・贈与税の2024年改正

1)相続時精算課税の基礎控除(年110万円)が創設

相続時精算課税とは、

生前に行った贈与のうち、2500万円までは贈与税が非課税となり、2500万円を超える贈与には一律20%の贈与税がかかる課税方法

です。相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税(1年間ごとに贈与税を計算する課税方法で、毎年110万円の基礎控除がある)は受けられません。なお、非課税となった2500万円分の贈与財産については、贈与税は非課税となるものの、相続時に相続税の課税対象となります。

2024年1月以降については、

相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が創設

されます。そのため、相続時精算課税を選択後に行った生前贈与のうち、毎年110万円については、相続税の課税対象となりません。その上、110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となります(2023年12月までに相続時精算課税を選択した人が贈与した場合には、少額でも申告が必要)。

2)相続税の課税対象となる生前贈与の期間が延長(3年から7年に)

暦年課税による生前贈与を行った場合、毎年110万円の基礎控除を受けることができます。しかし、暦年課税でも死亡日以前3年間分の贈与財産については、全額が相続税の課税対象となります。

2024年1月以降については、

- 死亡日以前3年間の生前贈与:これまで同様に全額が相続税の課税対象になる

- 死亡日以前4~7年間の生前贈与:100万円を差し引いた額が相続税の課税対象になる

といった取り扱いになります。

3 民法による相続人の範囲および相続の順位

相続人として配偶者は特別です。それ以降は、第1順位の相続人が存在すれば第2順位と第3順位の相続人に相続権はありません。同様に第2順位の相続人が存在すれば第3順位の相続人に相続権はありません。

1)配偶者

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。

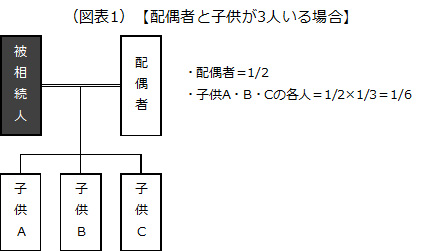

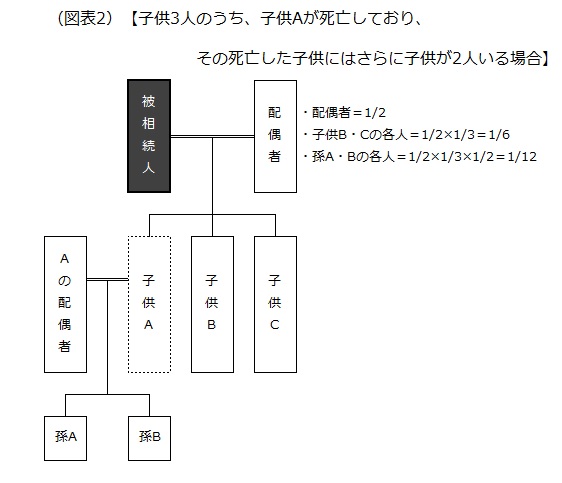

2)子供-孫(第1順位)

被相続人の子供は、相続人となります。このとき、その子供が相続前に死亡している場合や、相続権を持たない場合は、その人の子供(被相続人の孫、孫が死亡しているときはひ孫)が代わって相続することができます。これを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

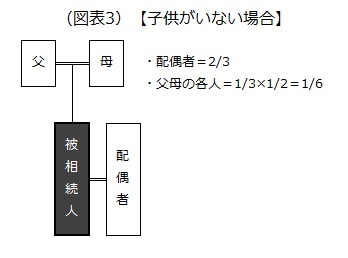

3)父母-祖父母(第2順位)

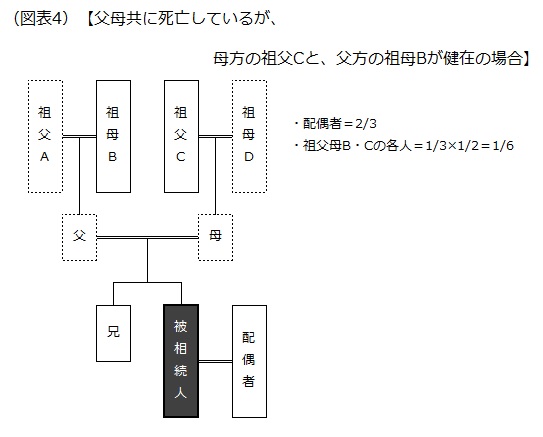

上記の2)に該当する相続人がいない場合は、被相続人の父母(直系尊属)が第2順位で相続人となります。このとき、父母共に死亡している場合、または相続放棄をしている場合で、祖父母が存命しているときは、被相続人の祖父母が父母に代わって相続することになります。

4)兄弟姉妹-甥姪(第3順位)

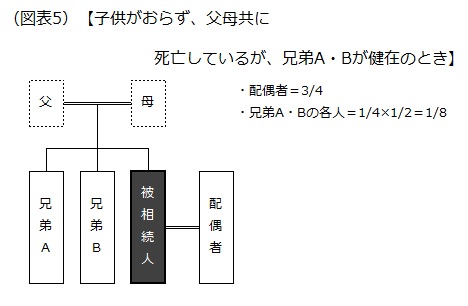

上記、2)および3)に該当する相続人がいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。このとき、その兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供が代襲して相続することができます(ただし、兄弟姉妹の子供が死亡している場合は、孫が代わって相続することはできません)。

4 民法による「法定相続分」の主なパターン

1)第1順位の相続における法定相続分:配偶者1/2、子供1/2

2)第2順位の相続における法定相続分:配偶者2/3、親1/3

3)第3順位の相続における法定相続分:配偶者3/4、兄弟1/4

5 課税対象となる財産

相続税は、原則として相続または遺贈(遺言書による贈与。「死因贈与(財産を渡す人と、受け取る側が双方で合意した契約を基に行う贈与)」を含む)によって取得した財産の全てが対象になります。ただし一部、非課税財産と呼ばれるものがあります。

1)課税対象となる財産

次のように、相続発生時において金銭に見積もることができる財産は、全て課税対象に含まれます。

現金、預貯金、有価証券、土地、建物、貴金属、書画、骨董品、貸付金、営業権、借地権・特許権など

2)みなし相続財産

法律的には被相続人からの相続や遺贈によって取得したものではないものの、結果として財産を相続したのと同じ経済効果のあるものも「みなし相続財産」と呼ばれ、課税対象となります。主なものは次の通りです。

1.保険金

被相続人の死亡によってもらった生命保険や損害保険の保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたもの。

2.生命保険契約に関する権利

被相続人が保険料を負担していた保険などで、相続開始の日までに保険事故が発生していないもの。

3.死亡退職金など

被相続人の死亡によってもらった退職金や功労金その他これらに準ずる給与のうち、死亡後3年以内に支給額が確定したもの。

4.定期金に関する権利

被相続人が掛け金や保険料を負担した定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、相続開始の日までに給付が開始されていないもの。

5.その他

遺言により、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、対価を支払わずに債務の免除を受けたりしたような場合。

3)生前贈与された財産

生前に財産を贈与することで、相続税を免れようとすることを防ぐために、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人が死亡する前3年(2024年1月以降については7年)以内に贈与されていた財産は、原則として相続税の計算上、課税対象となる財産に含めなければなりません。その課税対象額は、相続時点の額ではなく、贈与を受けた時点の金額となります。なお、この場合には贈与税額控除が適用されます(詳細後述)。

6 非課税となる財産

非課税となる主な財産は、次の通りです。

- 墓地、墓石、仏壇、仏具

- 国または地方公共団体などへ贈与した相続財産

- 公益法人などが継続して事業を行うために使用されるもの

- 保険金などの一部(限度額は法定相続人の数×500万円)

- 退職手当金・功労金の一部(限度額は法定相続人の数×500万円)

- 地方公共団体が実施している、心身に障害のある人のための共済制度に基づく給付金の受給権

7 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その適用を受けた贈与財産も相続税の課税対象(2024年1月以降の贈与については、年110万円までの非課税枠が創設されます)となります。なお、当該財産は贈与時の価額が課税対象額となります。

8 相続税の計算方法のアウトライン

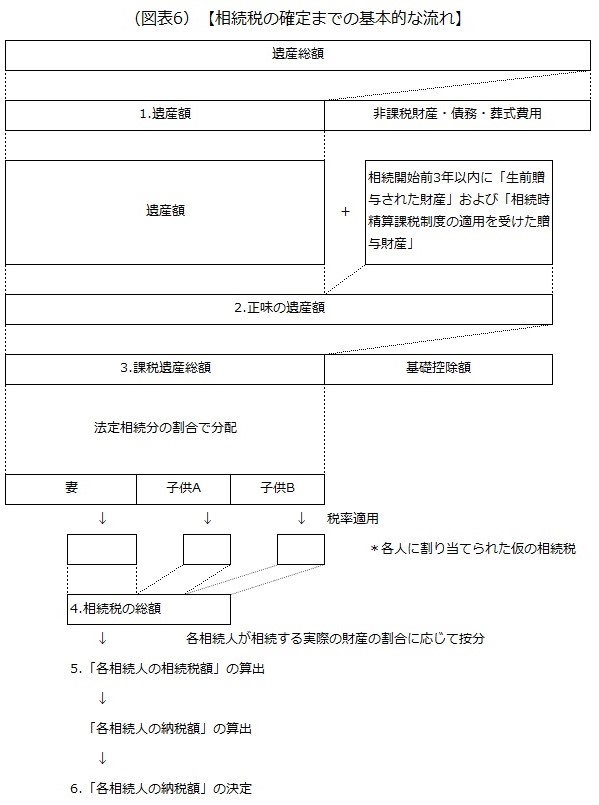

相続税の確定までの基本的な流れは次の通りです。

1)「遺産額」を算出する

被相続人の財産を合計した遺産総額から、相続税の課税対象に含めるのが不適当なものを差し引いて、遺産額を算出することになります。主なものは次の通りです。

- 非課税財産

- 受け継いだ債務(借入金・未払金・未払税金などのいわゆる借金)

- 葬式費用

2)「正味の遺産額」を算出する

前述した、生前贈与された財産(被相続人が死亡する前3年(2024年1月以降は7年)以内に贈与されていた財産)と相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産(2024年1月以降は、年110万円の非課税枠が創設)を遺産額に加算し、正味の遺産額を算出します。

3)「課税遺産総額」を算出する

相続財産は被相続人の名義になっている財産ですが、例えば、相続財産が住宅のような場合、相続人となる配偶者や子供などは、その住居に住んでいることになります。そうした生活権を簡単に奪ってしまうことはできません。そこで、基礎控除と呼ばれる制度があります。

基礎控除額は次の計算式で算出します。

3000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額が正味の遺産額を上回るときは、相続税はかかりません。なお、税務上は法定相続人の数の計算について、養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数の計算に含めることはできません。

4)「相続税の総額」を算出する

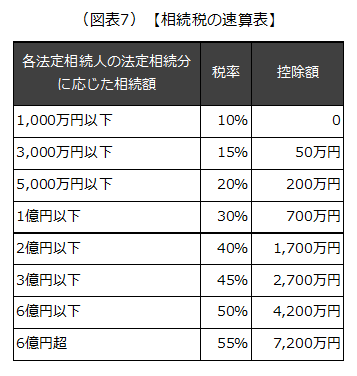

まず、課税遺産総額に法定相続分の割合を乗じて、各人の法定相続分に応じた相続額を求めます。その上で、次の算出式および相続税の速算表に基づいて、各法定相続人の仮の相続税額を出します。そして、それを合計したものが相続税の総額となります。

各法定相続人の仮の相続税額

=各法定相続人の法定相続分に応じた相続額×税率-控除額

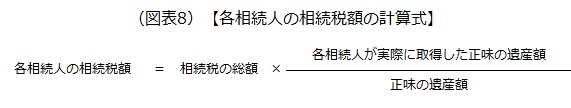

5)「各相続人の相続税額」を算出する

相続税の総額が決まれば、正味の遺産額に占める各相続人が実際に取得した正味の遺産額の比率に応じて、各相続人の相続税額を算定します。各相続人の相続税額の計算式は次の通りです。

6)「各相続人の納税額」を決定する

各人の相続税額に、各相続人に適用される税額加算・控除を加味して、各相続人の納税額を算出・決定します(詳細は後述)。

9 相続税の税額加算および控除

1)税額が加算されるケース

相続人が、配偶者または一親等の血族である子供(第1順位の代襲相続人も含む)および親以外の者であるとき、各人の算出税額に20%加算された税額を納めなければなりません。具体的には、

被相続人の祖父母、兄弟姉妹などが相続した場合に、相続税額が加算

されることとなります。また、いわゆる孫養子(実子が生存しており「代襲相続人」に該当しない孫)も加算の対象です。

2)税額が控除されるケース

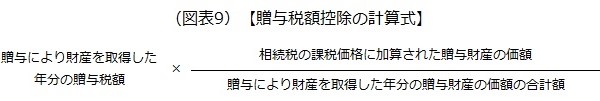

1.贈与税額控除

被相続人から相続開始前3年(2024年1月以降は7年)以内に財産の贈与を受けている場合、贈与を受けた年分ごとに次の計算式で算出された金額を相続税額から控除することができます。

相続時精算課税制度を適用した場合も、その贈与財産に対応する贈与税額が相続税額から控除されます。

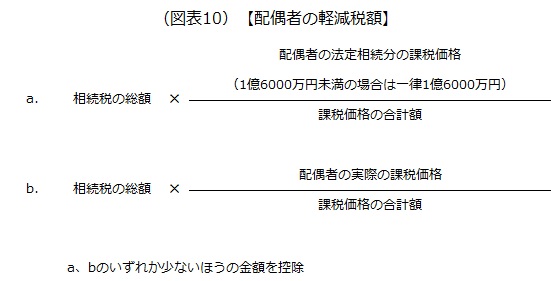

2.配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者の税額軽減措置です。この適用を受けるには、軽減される金額の計算の明細の他、次の書類が必要となります。

- 戸籍謄本(相続開始日から10日経過以後に作成されたものに限る)

- 遺産分割協議書または遺言の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類

- 相続人全員の印鑑証明(原本)

3.未成年者控除

法定相続人のうち、相続開始時に18歳未満の人の場合、次の計算式で算出された金額を相続税額から控除することができます。

10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

4.障害者控除

法定相続人のうち、心身に障害のある85歳未満の人の場合、次の計算式で算出された金額を相続税額から控除することができます。

10万円×(85歳-相続開始時の年齢)

(注)特別障害者については、上記算式の10万円が20万円となります。

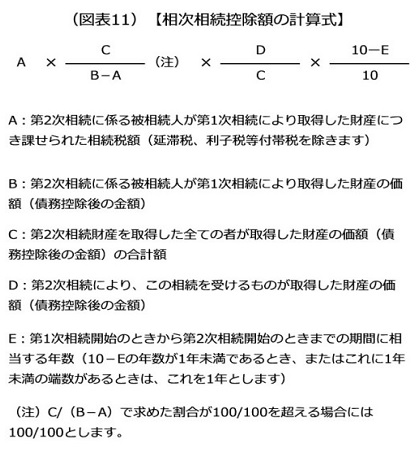

5.相次相続控除

今回の相続(第2次相続)の被相続人が死亡する前10年以内に、相続(第1次相続)により取得した財産について相続税額を納付した場合、次の計算式で算出された金額を相続税額から控除することができます。

6.外国税額控除

外国にある財産を相続して、外国で日本の相続税に当たる税金を支払った場合に、次の金額を相続税額から控除することができます。

その国で支払った税金の全額(一定の限度あり)

以上(2023年7月更新)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30050

画像:takasu-Adobe Stock