規模の大小にかかわらず、多くの企業が退職金制度に関心を寄せています。厚生労働省の中小企業向け助成金でも、退職金の導入を条件にしているものがあり、政府としても、退職金制度の普及に力を入れています。

そこで、今回のレポートでは、従業員向けの退職金について、全体像や種類、導入のメリット、デメリットについて解説します。

外国人雇用の労務リスク~特定技能制度と外国人技能実習制度~

外国人技能実習生や特定技能外国人も含め、外国人労働者を雇用するということは、文化や習慣、そして考え方が全く異なる人を雇うことであり、様々なリスクが生じる恐れがあります。安易に考えていると、思わぬトラブルにつながる場合もあります。

リスクを認識し、十分に対策したうえで雇用することが極めて重要であると言えるでしょう。

【朝礼】ビジネスは顔から始まります。みんな「いい顔」になろう

おはようございます。皆さん、今、自分がどんな顔をしていると思いますか。少し眠たそうな顔の人や元気なさそうな顔の人がいます。はつらつとした顔や笑顔の人もいます。できれば、全員がはつらつとした顔であってほしいと思います。

皆さんは、「最近、元気そうだね」「いつも笑顔だね」と言われたことはありますか。今日は、「いい顔」についてお話ししたいと思います。

先日、知人の若手経営者と再会しました。私が初めて出会ったとき、彼は事業を始めたばかりの時期で、身なりはきちんとしているものの、どことなく頼りなさそうな印象でした。しかし、先日に再会したときは全く違い、非常にたくましく心強い印象を受けました。

そこで、私は彼の何が昔と違うのか、彼の何が変わったのかをじっと観察したところ、はっきりとそれを見つけました。それが「顔」でした。とにかく「いい顔」をしていたのです。顔立ちはなんとなく大仏様のようで、世間でいう「かっこいい」顔ではありません。しかし、「いい顔」になっていたのです。

顔はその人の暮らしぶりや性格、現在の生活を映し出す鏡です。例えば、日々何かに追われて苦労を重ね、何事も後ろ向きに考えるようになってしまった人からは笑顔が消え、一見して元気のなさそうな顔になります。

一方で、日々を元気に前向きに生きる人は、苦難に出あっても笑顔を絶やさず、何とかして乗り越えようとしています。

そのような人は、たとえ大変な時期であっても顔は明るく、たくましい印象を与えます。それが周囲には「いい顔」と感じられるのでしょう。

私は「いい顔」になるためには、前向きであること、誠実であること、健康であること、良い仕事をすること、良い人と触れ合うこと、そして少しばかりの自信をもつことが必要だと考えています。

最近は「第一印象は顔がすべて」「顔は履歴書」というような内容の書籍が出版されているようですが、「いい顔」をしている人の第一印象が良くなるのは当然でしょう。

「いい顔」は幸運や幸福を呼び寄せます。自分の周囲にも良い影響を与えることもできます。ですから、困ったときこそ「自分は今、『いい顔』をしているだろうか」と考えてみましょう。

誰でも、いつでも、その気になれば、表情だけでも「いい顔」を作ることはできます。まずは形から入りましょう。いい顔の基本は何より笑顔です。朝家を出る前、会社に着いたとき、人に会う前に、鏡をみながら、歯を出して「ニィーッ」と言いながら、笑顔を作ってください。毎日繰り返せば、私も皆さんも必ず「いい顔」になります。

私は、私自身が、そして皆さんが今日も一日「いい顔」でいられることを望んでいます。

以上(2023年1月)

op16503

画像:Mariko Mitsuda

デジタル化時代のリスキリング

昨今、様々な産業の分野でデジタル化が進む中、その変化にスムーズに対応し、事業やサービスを構築していくことは多くの企業にとって急務であると言えます。

そのためにも時代の流れを見据えて、今後必要とされるスキルや知識を新たに習得する「リスキリング」の取り組みにより、従業員の能力を高度化していくことが求められています。

本稿では、リスキリングが必要な背景、および取り組みを促進していくための進め方についてご紹介して参ります。

デジタル化時代のリスキリング

昨今、様々な産業の分野でデジタル化が進む中、その変化にスムーズに対応し、事業やサービスを構築していくことは多くの企業にとって急務であると言えます。

そのためにも時代の流れを見据えて、今後必要とされるスキルや知識を新たに習得する「リスキリング」の取り組みにより、従業員の能力を高度化していくことが求められています。

本稿では、リスキリングが必要な背景、および取り組みを促進していくための進め方についてご紹介して参ります。

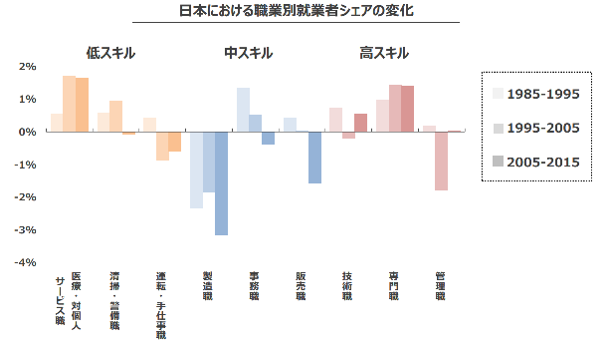

1 デジタル化の急速な進展

デジタル技術による業務の自動化は、専門・技術職等の高スキル職や、医療・対個人サービス職等の低スキル職で就業者が増加する一方、製造職や事務職等の中スキル職が減少する「労働市場の両極化」の傾向となっています。

(経済産業省「未来人材ビジョン」)

このような時代の流れの中、企業が発展していくためには、リスキリングによる従業員のスキルチェンジの実施が重要になります。

2 リスキリングの進め方について

厚生労働省では、職場における学び・学び直しを促進するためにガイドラインを作成しています。それに記載されている労使が取り組むべき事項について、以下にご紹介します。

●学び・学び直しに関する基本認識の共有

①経営者による経営戦略・ビジョンと人材開発の方向性の提示、共有

●能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有

②役割の明確化と合わせた職務に必要な能力・スキル等の明確化

③学ぶ意欲の向上に向けた節目ごとのキャリアの棚卸し

④学び・学び直しの方向性・目標の擦り合わせ、共有

●労働者の自律的・主体的な学び・学び直しの機会の確保

⑤学び・学び直しの教育訓練プログラムや教育訓練機会の確保

⑥労働者が相互に学び合う環境の整備

●労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを促進するための支援

⑦学び・学び直しのための時間の確保

⑧学び・学び直しのための費用の支援

⑨学びが継続できるような伴走支援

●持続的なキャリア形成につながる学びの実践、評価

⑩身に付けた能力・スキルを発揮することができる実践の場の提供

⑪身に付けた能力・スキルについての適切な評価

●現場のリーダーの役割、企業によるリーダーへの支援

⑫学び・学び直しの場面における、現場のリーダーの役割と取組

⑬現場のリーダーのマネジメント能力の向上・企業による支援

3 さいごに

リスキリングを促進していくためのポイントは、その成果を従業員の「仕事のやりがい」や「給与アップ」「昇進」に結び付けることでしょう。企業は単に学習教材をそろえるだけではなく、「従業員が学んだことを実際にどこで役立てることができるのか」「それがどのように評価されるのか」を明示して、従業員が納得して前向きに取り組めるような環境をつくることが重要です。

※本内容は2022年12月12日時点での内容です

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

sj09060

画像:photo-ac

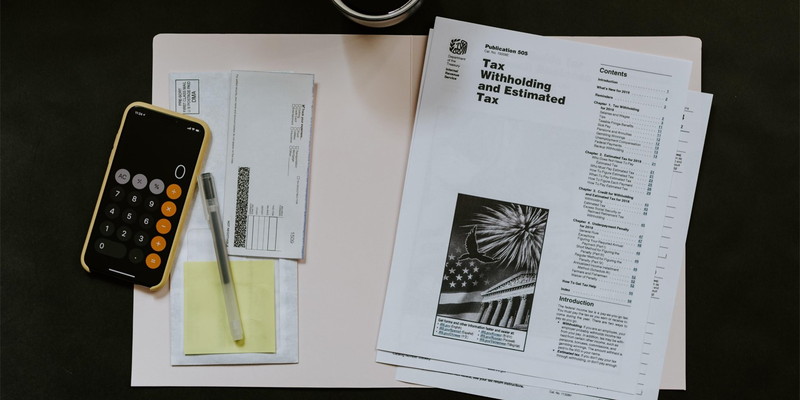

実は正しく理解できていない「源泉徴収」の基本と実務のポイント

書いてあること

- 主な読者:給与・報酬などに係る源泉所得税の基本を知りたい経営者、経理担当者

- 課題:徴収から納付までの間に様々な取り決めがあるため、ミスが生じやすい

- 解決策:源泉徴収の流れとミスが生じがちなポイントを押さえる

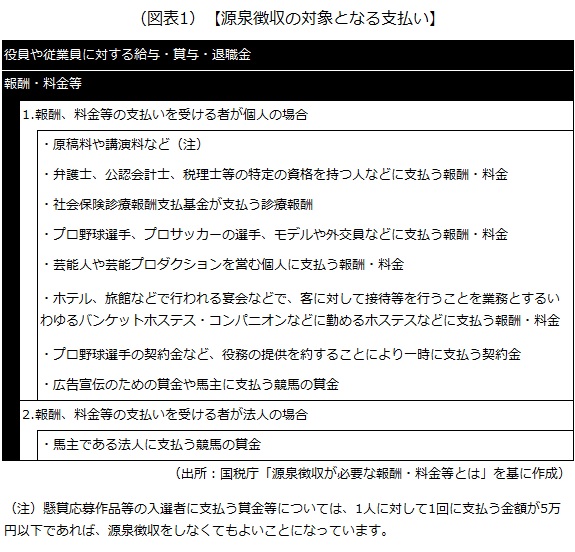

1 ビジネスの常識である「源泉徴収」とは

会社は社員に給料を支払ったり、フリーランスに報酬を支払ったりします。源泉徴収とは、

給料や報酬から所得税(復興特別所得税を含む。以下「源泉所得税」)を控除し、会社が社員やフリーランスに代わって納付すること

です。意識しなくても、日々の活動で実施されている源泉徴収は、ビジネスの常識として押さえておくべきことです。源泉徴収の対象となる支払いは次の通りです。

原則として、源泉所得税は給与・報酬の支払月の翌月10日までに納付しなければならず、納付遅れや徴収漏れがあった場合、延滞税や不納付加算税が別途課されることがあります。

例外は給与の支給人数が常時10人未満の会社です。この規模の会社は、税務署に申請書を提出し、承認を受けることで「納期特例」の適用が受けられます。適用を受けると、

給与や一部の報酬に係る源泉所得税を半年分まとめて納付(1~6月分は7月10日まで、7~12月分は翌年1月20日まで)

できます。納税の実務負担は軽くなりますが、1回当たりの納付額は高くなるので注意が必要です。また、納期特例の対象は、

- 給与、賞与、退職金(以下「給与等」)に係る源泉所得税

- 弁護士、公認会計士、税理士・司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金に係る源泉所得税

です。逆に、これに該当しないものは納期特例の対象になりません。具体的には、原稿料やモデル代の報酬であり、原則通り、報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。

2 源泉徴収税の計算

1)給与、賞与の源泉所得税

社員の給与等に係る源泉所得税を計算するときは、甲欄、乙欄、丙欄という区分に注意しましょう(退職金を除く)。区分によって、源泉所得税額が違います。

1.甲欄

甲欄の税額を使うのは、

給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」)を提出している職場から支給される給与の源泉所得税額

です。勤め先が自社のみで副業などをしていない社員は、基本的にこのケースに該当します。逆に、2カ所以上の職場から給与収入がある社員の場合、扶養控除等申告書を提出している職場から支給される給与は甲欄の税額、提出していない職場からの給与は乙欄の税額を使います。

甲欄は扶養親族の人数も考慮に入れて源泉所得税を計算するので、一般的には乙欄よりも源泉所得税額が安くなる傾向にあります。

2.乙欄

前述した通り、乙欄の税額を使うのは、

扶養控除等申告書を提出していない職場から支給される給与の源泉所得税額

です。乙欄は扶養親族の人数に関係なく一律です。

3.丙欄

丙欄の税額を使うのは、

日雇い労働者で、同じ職場に2カ月以上継続雇用されていない社員に支給される給与の源泉所得税額

です。

以上が甲欄、乙欄、丙欄の説明ですが、実務上、国税庁のウェブサイトに公開されている源泉徴収税額表を基に、それぞれの区分に記載されている金額をもって源泉所得税額とします。

■国税庁「令和4年分 源泉徴収税額表」■

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm

2)報酬に係る源泉所得税

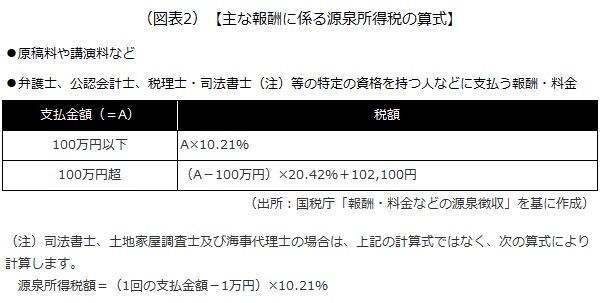

主な報酬に係る源泉所得税の算式は次の通りです。

3 申告・納付時の実務解説と留意点

1)窓口納付とダイレクト納付など

税務署・金融機関の窓口で納付します。この場合、申告も同時に終了したことになります。窓口に行くのが面倒であれば、e-Taxなどの電子申告ソフトを使うと、「ダイレクト納付」などができます。

ダイレクト納付とは、

インターネット上で納付手続きをして、金融機関の口座から引き落とす

ことです。e-Taxの場合、源泉所得税の納付書のデータを税務署に申告して、申告額(納税額)の引落日を指定します。

2)納付が遅れた場合の附帯税

源泉所得税の納付が遅れると、

附帯税という罰金のような税金を払う

ことになります。そして、源泉所得税の納付が遅れたときの附帯税には、延滞税と不納付加算税の2種類があります。

1.延滞税

延滞税とは、

納付が遅れた日数に応じて課される附帯税

です。利息と同じ方法で計算されます。延滞税率は年度によって違いますが、ここ数年は3%ほどで推移しています。

延滞税が1000円未満の場合は納付が必要ありません。そのため、納付が遅れた税額が少額の場合や、期限後すぐに納付すれば、延滞税がかからないことがあります。

2.不納付加算税

不納付加算税とは、

期限内に納付ができなかったことに対して課される附帯税

です。延滞税のように日割り計算ではなく、税率は10%です。ただし、源泉所得税を納付していないことに気付き、税務署から告知される前に自主的に納付した場合、税率は5%で計算します。

不納付加算税が5000円未満の場合は納付が必要ありません。そのため、納付していない税額が5万円未満の場合、不納付加算税はかからないことになります。ちなみに、税務署からの告知を受ける前なら税率は5%なので、納付していない税額は10万円未満となります。

3)納税額がない場合

納税額がない場合、給与等に係る源泉所得税については「源泉所得税額が0円である旨」を税務署に申告する必要があります。年末調整により源泉所得税のマイナス調整が多額に生じた場合、源泉所得税の納税額が0円になることがあります。申告方法は、源泉所得税の納付書の税額の欄に「0」と記載して税務署に郵送します。カーボン複写の納税者控えを返送してもらう必要があるので、郵送の際は返送用封筒を忘れないようにします。

電子申告の場合は、e-Taxソフト等で納税額0円の納付書データを作成し、電子申告をします。

以上(2023年1月)

(監修 南青山税理士法人 税理士 窪田博行)

pj30031

画像:unsplash

「日本一のエンタメ鉄道」に込められたリスクを取る覚悟~銚子電気鉄道/社長が語る地域鉄道“再生”の道(後)

書いてあること

- 主な読者:自社の立て直しに苦戦中の経営者、地域と自社を一体的に活性化させたい経営者

- 課題:自社の立て直しや、地域と自社を一体的に活性化させるための方法を知りたい

- 解決策:“地域の足”として欠かせない存在にもかかわらず、維持費が高額で採算の取りにくい地域鉄道の経営者の取り組みを参考にする

1 151年目の鉄道の進路は「金を失う道」か「鋼の道」か

1872(明治5)年に国内初となる鉄道が新橋⇔横浜で開業してから、151年目を迎えました。「鉄」の字を分解して、鉄道は「金を失う道」ともいわれるように、安全運行のために車両や施設の維持管理に多大なコストがかかります。その一方で、地域鉄道の利用者数は、クルマ社会へのシフトと少子高齢化によって減少傾向が続いています。

こうした構造的な問題を抱えながら、“地域の足”として不可欠な地域鉄道会社を守るために、さまざまなアイデアを具体化し、立て直しに取り組んでいる経営者がいます。

この記事では、地域鉄道会社の立て直しに奮闘する経営者の中でも、特に「異色」の経歴を持つ2人の社長へのインタビューを、2回にわたって紹介しています。

前編では、いすみ鉄道(千葉県大多喜町)に続き2社目の公募社長として立て直しに取り組んでいる、えちごトキめき鉄道(新潟県上越市)の鳥塚亮社長のインタビューを紹介しました。

後編となる今回は、2023年に開業100周年を迎えた銚子電気鉄道(千葉県銚子市、以降「銚電」)の竹本勝紀社長です。竹本さんは、2005年に銚電の顧問税理士に就任して以降、何度も経営破綻の危機を乗り越えてきました。「ワンポイントリリーフの予定」で2012年12月に社長に就任してからは、税理士業務と掛け持ちをしながら、報酬は実質ゼロにもかかわらず、自ら運転士の資格を取得するなど、銚電の再生に情熱を注いでいます。

次章以降で紹介するインタビューからは、“崖っぷち”状態にありながら生き残り続けている銚電の、熱い想いで鍛錬された鋼のような強さとしなやかさが見えてきます。

2 数々の破綻の危機が「絶対にあきらめない」銚電魂を鍛えた

1)路線は6.4キロメートル、売り上げの8割は食品

銚電は、銚子(銚子市)⇔外川(とかわ、銚子市)間の全長6.4キロメートルの路線で、10駅を運営しています。JR東日本・総武本線の終点である銚子駅を起点に、銚子の市街地から海岸に沿って南東に延びています。

路線は1923年に開業しましたが、運営していた「銚子鉄道」は1948年に解散し、現在の「銚子電気鉄道」が引き継ぐ形で再建されました。その後、親会社はバス会社、建設会社へと移り変わり、現在(竹本さんが筆頭株主)に至っています。

銚子市は、日本一の水揚げ量を誇る銚子漁港の他、しょうゆ醸造業や水産加工業、犬吠埼温泉の観光などで知られています。千葉県で2番目に市となり、昭和初期までは県内第2の都市でした。ただ、近年では過疎化が進んでおり、1970年代まで9万人を超えていた人口は、現在では6万人を割り込んでしまっています。

人口減に伴う銚電の利用者の減少を補っているのが、食品の製造販売です。1976年に駅に併設したたい焼き店を皮切りに、地元で古くから作られていた「ぬれ煎餅」の製造販売を1995年に始めたところ、「ぬれ煎ブーム」が起こり、自社の製造工場や、駅の併設店以外に2店舗を構えるようになりました。今ではこの「ぬれ煎餅」と、2018年の発売以来、約400万本を販売した「まずい棒」の2つの商品が売り上げをけん引しています。会社の売り上げの8割は食品製造販売で、信用調査会社での業種は「米菓製造」などに分類されています。

2)何度も経営破綻の危機を乗り越える

銚電は何度も経営破綻の危機を乗り越えてきました。私が顧問税理士になった2005年当時は、親会社であった建設会社の社長が借りた1億円超の負債を銚電が背負うこととなり、裁判所に破産を申し立てるための予納金もない状態でした。そのため、税負担を軽減するのに1億円未満に減資をし、「経営改善計画書」を作成して政府系金融機関からの借り入れを行い、急場をしのぎました。また、会計ソフトを導入したり、少しでも売り上げを伸ばそうと、私のポケットマネーでオンラインショップを立ち上げ、ぬれ煎餅を売り込んだりしました。

2006年には、国土交通省による監査の結果、老朽化した線路や踏切の改善・修理命令が出されました。運行停止にならないためには、約5000万円の修繕費が必要な上に、約1000万円かかる車両点検の期限も迫っていました。社員への給料も支払えない危機的状態に陥った中で、当時の経理課長が2006年11月、ウェブサイトに「電車運行維持のためにぬれ煎餅を買ってください!! 電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです」と書き込みました。すると、10日間で1万人以上の方にぬれ煎餅を買っていただき、修繕・点検費用を賄うことができました。それまで、ぬれ煎餅の売り上げは年間2億円程度だったのですが、その年は約4億2000万円に上り、「第二次ぬれ煎ブーム」となりました。このとき皆さまに助けていただいたことを、今でも私たちは「奇跡のぬれ煎餅」と呼んで、感謝し続けています。

2011年の東日本大震災の後も、観光客が激減したことなどによって、3年連続で赤字が1億円に達する危機を迎えました。2012年12月に私が社長になったときの銀行残高は50万円でした。このときは自主再建を断念し、国や千葉県、銚子市などからの支援を受けることで存続させてもらえました。

ところが、存続が決まった矢先の2014年1月に脱線事故を起こしてしまい、車両の修繕費用が捻出できなくなってしまいました。このとき救いの手を差し伸べてくれたのは、地元の高校生たちです。クラウドファンディングで約500万円を集めていただき、運行を継続できました。

3)コロナ禍はSNSの活用で乗り切る

まだ予断を許さない状況ですが、コロナ禍も本当に厳しかったです。今でも忘れられないのが、2020年4月18日、花曇りの行楽シーズンの土曜日にもかかわらず、1日の売り上げがわずか4480円だった日のことです。2020年4~6月がどん底で、四半期での赤字額が5000万円近くに上り、「もう、持たないのではないか」とも思いました。

しかも前年の秋の行楽シーズンは、相次ぐ台風に見舞われて観光客に来てもらえなかったことから、在庫の山となっていたまずい棒の賞味期限が迫っていました。

この危機を救ってくれたのが、SNSを通じた皆さまのご協力です。ツイッターで、「まずい棒、賞味期限まであとわずか、早いもの勝ち」と書き込んだところ、完売することができました。「わずか」なのは賞味期限であって、在庫は山のようにあるので、論理のすり替えというか、欺瞞(ぎまん)に満ちた言葉なのですが、それなりにバズって(SNS上で話題が拡散し注目を集めて)、多くの方に購入していただきました。

コロナ禍ではオンラインショップでの販売に注力したことで、何とか糊口(ここう)をしのぐことができました。売れ残りグッズを集めた「廃線危機救済セット」や、メガネの上からかけるタイプのサングラスを入れた「お先真っ暗セット」など、自虐ネタ商品もいろいろ企画しました。オンラインショップでは食品だけでなく、パーカーなどのアパレルからペットフードまで、「売れるためなら何でもやる」という“銚電魂”で、さまざまな商品を取り扱っています。コロナ以降のオンラインショップでの売り上げは、従来に比べて10倍近くに増えました。また、2020年7月からは、動画投稿サイトで「激辛(つら)チャンネル」を本格稼働させました。

4)「絶対にあきらめない」で「ありがとう」と言われる会社を目指す

数々の危機を乗り越えるためにご協力いただいた地元の方や鉄道ファンの皆さまには、感謝の気持ちしかありません。

2015年12月から、銚電は駅の愛称のネーミングライツを導入しています。付けていただいた愛称の中には、自社の宣伝ではなく、純粋に銚電を応援するメッセージもあります。これは結果的ではありますが、起点の銚子駅の愛称は「絶対にあきらめない」で、終点の外川駅は「ありがとう」です。これ自体が、銚電魂を示す1つのストーリーになっていると思います。

「絶対にあきらめない」というのは、どこの会社もそうかもしれませんが、銚電がここまで存続してこられた最大の理由です。あきらめないというのは、念仏にように唱えることではなく、絶対にどこかに突破口があると信じて、探し続けることです。実は銚子駅のネーミングライツの契約は終わっているのですが、「絶対にあきらめない」という愛称はそのまま残しています。

「ありがとう」というのは、当社の経営理念である、「『この町に銚子電鉄があって本当によかった。ありがとう銚子電鉄』といわれる会社を目指す」ことを示しています。これまで銚電は助けていただくばかりで、「ありがとうございます」という気持ちしかありませんが、その向きを変えて、「ありがとう」と言ってもらえるようになるのが、私たちの究極の目標です。

3 リスクを取る覚悟が「日本一のエンタメ鉄道」の根底にある

ネーミングライツで付けられている駅の愛称の1つに、ギャグが入ったものがあります。本来の駅名は「笠上黒生(かさがみくろはえ)」で、愛称は「髪毛黒生(かみのけくろはえ)」です。このギャグは、「日本一のエンタメ鉄道」を目指している銚電を象徴していると思います。絶対にあきらめずに、「ありがとう」と言ってもらえる会社になるために選んだ銚電の進路が、エンタメ鉄道です。

1)銚子に観光客を招くために日本一のエンタメ鉄道を目指す

銚電は6.4キロメートルしかなく、片道20分で終点に着いてしまいますので、はやりの「レストラン列車」をやっても前菜だけで終わってしまいます。車窓の眺めが素晴らしいわけでもありません。では、どうすれば新たな需要を喚起し、観光客に銚子に来てもらって地元におカネを落としてもらえるかを考えたときの答えが、日本一のエンタメ鉄道を目指すことでした。

駅に停車させずに運行する夏休みの「お化け屋敷電車」や、車内外をイルミネーションで飾る「イルミネーション電車」は好評で、恒例イベントになっています。いずれも高校生をはじめとする地元の方々に協力していただいています。その他、地域鉄道初の戦隊ヒーローによるアクションショー、車両内でのプロレス興行「電車内プロレス」、UFO召喚イベントなども開催してきました。2020年8月には、自主制作した映画「電車を止めるな!~のろいの6.4km~」の上映も開始しました。これは変電所の更新費用の捻出が目的だったのですが、制作費のうち500万円はクラウドファンディングで集まったものです。

エンタメには、「おもてなし」という意味もあります。銚子に来ていただいたお客さまにおもてなしをして笑顔になっていただき、また銚子に来ていただくことが、地元の皆さまからの「ありがとう」につながっていくと考えています。

2)鉄道会社の一番の強みはメディアやSNSとの親和性の高さ

銚電の平均時速は20キロに満たず、下手をすると自転車よりも遅いのですが、それでも鉄道会社の使命として、地域の足を守るということがあります。また、電車で銚子まで来られる観光客の移動手段としても、存在意義があります。

ですが、移動手段としてしか存在意義がないのであれば、地域鉄道会社は生き残れないと思っています。今、強く意識しているのは、「地域の情報発信基地」としての存在意義を果たすことです。その根底には、ただ存続するのではなく、存続するのを前提として、これまで銚電を守っていただいた地域の皆さんや鉄道ファンの皆さんのために、恩返しをしたいという思いがあります。

鉄道会社をSWOT分析すると、一番の強みはメディアとの親和性だと思います。マスメディアはもちろんですが、SNSなどのソーシャルメディアを通じて全国に向けて情報発信することの相性が良いです。これは、「奇跡のぬれ煎餅」やクラウドファンディング、コロナ禍のオンラインショップの売り上げ増などでも実証済みです。

ですので、どんな小さなことでもよいので、プレスリリースを書くようにしています。また、最近ではツイッターの書き込みを増やしています。ツイッターなどのSNS自体が、パブリック・リレーションズの役割を果たしていると思います。特にコロナ以降は、メディアに取り上げてもらうことを強く意識しています。

3)地域のPR会社になることがもう1つの存在意義

情報発信を積極的に行うのは、銚電の新商品・サービスの売り込みだけでなく、銚子の町全体のためです。

ここ数年、「×(カケル)事業」と名付けた地元の事業者とのコラボレーションを、積極的に取り組んでいます。事業がメディアに取り上げられると、コラボ先の知名度が上がるチャンスにつながるからです。

例えば、地元の農家とのコラボです。銚子といえば、銚子漁港は知られていても、キャベツの生産量が全国上位であることはあまり知られていません。そこで、2020年4月から、地元で取れたキャベツと調味料を使った餃子の製造販売を始めました。名前は、ぬれ煎餅にあやかった「ぬれ餃子」です。

その他にも、地元で取れる海産物の魅力を伝えるために、イベント列車「3843(サバヨミ)号」「鯛パニック号」「ツナ(鮪)わたり列車」を走らせたり、地元の居酒屋と「鯖威張る(サバイバル)弁当」を共同開発したりしました。

特に地域の経済の活性化に寄与できたと思っているのが、バンダイナムコエンターテインメントのソーシャルゲーム「アイドルマスター SideM」とコラボしたことです。男性アイドルをプロデュースするゲームで、多くのゲームのユーザーの方に銚子にお越しいただきました。

また、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんの全国ツアーと連動した地方創生企画「LOCAL POWER JAPAN project」に選んでいただき、コラボさせてもらった企画も反響が大きかったです。

このように、銚電はある意味で、地元の魅力を発信するPR会社みたいなものになることも存在意義だと思っています。

4)営業戦略はAIDMAモデルとゲリラマーケティング

銚電の営業戦略としては、AIDMAモデルとゲリラマーケティングを重視しています。AIDMAモデルは、ちょっと普通と違ったことをやって注目されて(Attention)、銚子に関心を持っていただき(Interest)、銚子に行ってみよう、商品を買ってみようという欲を喚起して(Desire)、それを忘れてもらわないようにして(Memory)、実際に銚子に来ていただいたり、商品を購入していただいたりする(Action)ものです。

オンラインショッピングなどでは、ゲリラマーケティングを行っています。商品やサービスのネーミングは自虐ネタを多用して、インパクトが出るようにしています。自虐ネタは他人を傷つけませんし、自分たちの状況を笑い飛ばしてしまえるというメリットもあります。ですので、自虐とギャグを合わせて「自ギャグ」と呼んでいます。

普通と違ったことやインパクトのあるネーミングは、「売れるためには何でもやる」という銚電魂に基づく戦略です。銚電には失うものは何もありませんので、公序良俗に反するもの以外は、まずはやってみるという方針でいます(笑)。

5)責務を全うするためのリスクテイカーとしての覚悟

時にはお叱りを受けることもありますが、銚電の社長を引き受けた以上、責務を全うしないといけませんので、リスクテイカーとしての覚悟をしています。それは経営者の方であれば、誰でも持っていると思います。

「何もしないのが一番のリスク」といいますが、私は「リスクを取らないのが一番のリスク」だと思っています。怖がっていては、何もできません。経営判断をするのも、即断即決を心掛けています。にぎやかし的にいろいろなことをやってみることで、ぬれ煎餅やまずい棒ほどの成功はありませんが、小さな利益を生む商品を数多く生み出すことができています。

もちろん、「こんなはずではなかった」と思うこともあります。自主制作した映画は、クラウドファンディングで制作費はいただいたのですが、特殊メークやCGなどを多用するうちに、予算が5~6倍に膨らんでしまい、私自身も出資することに至りました。ですが、銚電としては上映時にぬれ煎餅やまずい棒を購入してもらえますので、売り上げ増に貢献しています。

4 車両や駅は古くても、会社の在り方は新しい?

1)会社自体がクラウドファンディング?

先ほどもお話ししたように、鉄道会社はメディアやSNSとの親和性が高いので、積極的に活用しています。「奇跡のぬれ煎餅」をはじめ、クラウドファンディングも含めて、メディアやSNSの力で何度も危機を乗り越えられてきました。

今や、銚電の存在そのものがクラウドファンディングといえるかもしれません。

2)外部の有能な人材を有効活用

私が社長になった当初は、ワンポイントという予定だったのですが、顧問税理士としてクライアントに対して全力でサポートするというポリシーもあって、銚電を放っておけなくなり、社長を続けています。私の報酬は月に10万円ですが、通勤のためのガソリン代だけでなくなってしまいます。新商品の開発や改善などは、会社に迷惑を掛けないように、ボランティアというか、自腹でやっています。

とはいっても、代表者である限り責任は免れません。税理士をしながら経営をするというのは、ある意味で邪道だと思っていますし、体が幾つあっても足りません。社員も30人いませんから、電車を安全に運行して、煎餅を焼くだけで手いっぱいです。

そこで、足りない経営資源は外部の助けを借りることにして、社外取締役や、外部の「アドバイザー」の方に業務を手伝ってもらっています。2021年に「5分で論理的思考力ドリル(安全うんこうドリル)」を販売しましたが、開発したのはソニーグループのソニー・グローバルエデュケーションで、同社の社長に銚電の社外取締役になっていただいています。銚電は本の帯だけ全力で製作しました。

外部のアドバイザーは数人いて、いろいろなご縁で出会った人の中で、これはと感じた人をスカウトしています。外部のアドバイザーの方には、まずい棒のアイデアの発案や、映画の脚本を書いてもらうなど、数々のご協力をいただいています。

5 「ミルフィーユ(=千葉)改革」で地方に活力を取り戻す

1)まずは収支トントンを目指す

銚電の財務状態は、コロナの影響で、コロナ前に3億5000万円程度だった債務が4億5000万円程度まで増えました。コロナ対策に伴う緊急融資については返済猶予がありますが、どのように手当てをするのか考えていかないといけないと思っています。公共交通機関ということで金融機関もある程度ご理解いただき、債務の償還年数は35年程度と長期ですので、それを踏まえた事業計画を考えていく必要があります。

銚電は、2018年に発売したまずい棒のヒットが、財務における転換点になっています。まずい棒の発売前は、最終赤字額が3000万円程度で、利払い・税金・減価償却費を計上する前の利益であるEBITDAはゼロでした。つまり、設備の更新や新規投資ができず、借入金は利息の返済だけで元本の返済もできませんので、いわば会社としては「死に体」だったのです。

まずい棒のヒットによって、最終赤字額は1000万円程度まで減り、2000万円のキャッシュが残るようになりました。そのため、1000万円を元本の返済に充て、残り1000万円を設備投資などに回せるようになっています。ただ、設備投資は最低限のことしかできず、新しい車両を購入するなどの大規模な投資はできません。

2021年度は21万円の最終黒字になりました。収支トントンになると、3000万円のキャッシュが手元に残るので、元本返済と設備投資以外に、1000万円を何かに使える余地が生まれます。コロナ対策の緊急融資の返済まで考えると収支トントンでも厳しいですが、まずは収支トントンを続ける必要があります。

2)「より一層」の高みを目指すミルフィーユ(=千葉)改革

銚電の立て直しは、一歩一歩だと思います。私は「ミルフィーユ改革」と呼んでいるのですが、ミルフィーユのように、パイの生地を一枚一枚重ねていくように変革を進めています。昨日より今日、今日より明日と、少しでもいいので改善していこうという姿勢が大事だと思います。経営学でいうところの、革新の積み重ねですね。そのためには、熱量を持って取り組むことと、何か問題があったときにはやりっ放しにせず、PDCAサイクルを回すことが重要です。

その際のキーワードは、「より一層」です。この言葉は現状を否定せず、肯定した上で、さらに高めていこうという意味があります。それこそがミルフィーユ改革だと思っています。

ちなみに、ミルフィーユはフランス語で「千の葉っぱ」、つまり「千葉」の意味があります。

3)地方の魅力を発信して「逆ストロー効果」を目指す

後に首相になった田中角栄氏が「日本列島改造論」を発表したのが、今から約50年前の1972年です。本来は、都市と地方が均等に発展することが狙いで、通信網や交通網が整備されていきました。ところが、新幹線網が出来上がってみると、地方の資源がどんどん都市に吸い上げられる、いわゆる「ストロー効果」が生じてしまいました。鉄道によって地方は衰退し、都市だけが発展していったのです。

私は、これから、どうすれば「逆ストロー効果」を生み出せるのかを考えています。そのためには、地方が魅力を発信して、都市からUターン、Iターンする人を呼び寄せなければなりません。

赤字の鉄道が増えて、「鉄道事業再構築」の議論が進められていますが、私は鉄道事業を「再興」させるために、地方の再興とセットにしていくべきだと考えています。町が衰退してしまえば、鉄道も存続できませんから、鉄道と地域は表裏一体です。

銚子という町の再興のために、銚電が果たせる役割は何だろうかということを模索しながら、いろいろなことにチャレンジをしています。

会計の世界では、会社という組織はゴーイングコンサーン、つまり継続性を前提としています。ですが、銚子市の人口は、2035年には4万2000人まで減るとの予測もあります。そこまでなったときに、果たして鉄道を残すべきかという議論は、また出てくると思います。いつかは銚電が地域鉄道としての使命を終えるときがくるかもしれません。ですが、今はまだそのときだとは思っていません。たとえ古びた傷だらけの電車であっても、やれることは無限にあると信じて、前向きに歩むことを胸に抱いています。

【参考文献】

「崖っぷち銚子電鉄 なんでもありの生存戦略」(竹本勝紀、寺井広樹著 イカロス出版、2019年5月)

竹本勝紀(たけもと かつのり)

銚子電気鉄道社長、竹本税務会計事務所代表。

1962年、千葉県木更津市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。千葉県内の税理士事務所に勤務の後、2009年4月、竹本税務会計事務所を開設。税理士として約500社のクライアント企業の税務申告や経営指導を行う。2005年に銚子電気鉄道顧問税理士、2018年同社社外取締役を経て、2012年12月から現職。千葉科学大学非常勤講師(財政学、会計学)。

以上(2023年1月)

pj80181

画像:銚子電気鉄道提供

有能な大蔵大臣として名高い高橋是清。波乱万丈な人生の中、常に信念を貫いた彼の”志”が分かる一言とは?

すべての不幸は虚栄の心から生ずる

日露戦争の資金を海外から調達して金銭面で戦勝に貢献し、世界恐慌時には大胆な財政出動策で世界に先駆けて危機を脱するなど、高橋是清は明治後期から昭和初期にかけて、数々の功績を残してきました。とはいえ、彼はエリート街道とは無縁で、米国で奴隷として売られたり、ペルーの銀山開発に失敗して全財産を失ったりと、浮き沈みの激しい人生を歩みました。

そんな是清が、どんな状況でも自分自身を見失わずにいられたのは、地位や資産で見えを張るような「虚栄心」は捨て、常に信念を貫き、自分に恥じない“志”を持った生き方をしたからです。

世の中に、虚栄心ほど人の心を弄び、不幸を招くものはないかもしれません。例えば、SNSでプライベートを投稿するケースでは、投稿者が少しでも自分を良く見せようと無理な贅沢(ぜいたく)で自分を飾り立て、さらに、その投稿に嫉妬した人が対抗心から、似たような投稿をするといったことがあります。

しかし、地位の高さや資産の多さ、他者との比較でないと自分の存在価値や評価ができなくなるのは、不幸でしかありません。なぜなら、物質的な欲望には限りがなく、常に他者を羨望し、自分の現状に不満を抱き、心が満たされることなく思い悩む人生を続けることになるからです。そもそも、地位や資産は他者への羨望だけで、自らの人生経験に裏打ちされた“志”とは別物のはずです。

虚栄心が不幸を招くのは、企業についても当てはまります。

例えば、人材採用に関して、募集した企業側、応募した人材のいずれかが、虚栄心によって本来よりも良く見せようとしすぎると、ミスマッチが生じます。企業も、入社した人材も、不幸な結果になりかねません。また、企業間の取引の開始前に都合の良い話ばかりをしていると、後でトラブルになるということも、よくある話です。

企業が目指すべき姿を考える際にも、虚栄心は捨て去るべきでしょう。決算で売り上げや利益を増やすことは、果たして誰の幸福に結びついているのでしょうか。近年では、「業績だけを追い求めるのは、経営者の虚栄心を満たすことでしかない」と言い切る経営者も現れてきています。業績を上げるために、社員に必要以上に無理を強いているのだとしたら、それは不幸を招いていると言わざるを得ないでしょう。

近年の起業家の多くは、「いかに稼ぐか」ではなく、「いかにして社会課題を解決するか」という視点でビジネスを立ち上げています。そうした企業が事業を通じて得ているものは、売り上げや利益以上に、「自分の存在価値を実感できる」という充実感です。社員たちは、そのような充実感で満たしてくれる自社や自分の業務に誇りを持つことでしょう。そういう“志”を持った企業と競合していくために、自社に虚栄心が潜んでいないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

出典:「随想録」(高橋是清、中央公論新社、2010年11月)

以上(2023年1月)

pj17603

画像:Timon-Adobe Stock

抜け毛と生活習慣の意外な関係

1 抜け毛と生活習慣との関係

☆毛が抜ける原因とは?

遺伝による薄毛など先天的な要因からくるものもありますが、生活習慣に由来することが多いようです。

☆生活習慣の主な原因

●ストレス

頭皮の毛細血管が収縮し、栄養の供給が停滞すると髪が抜けやすくなる。

●脂肪の摂り過ぎ

動物性たんぱく質や脂肪の摂り過ぎは頭皮の血管を詰まらせ髪の成長を妨げる。

●栄養不足

血液中の栄養分は髪に運ばれるのが一番最後になるため、食事でしっかり栄養を摂らなければ髪まで栄養が行き渡らず、栄養不足に。

●たばこ

タバコに含まれるニコチンが自律神経を刺激し血管を収縮させ血流が悪くなり、血行不良を招き髪への栄養不足となる。

●お酒の飲みすぎ

体の機能バランスが崩れ、栄養分が体に行き渡らなくなり頭皮・髪の栄養不足を招く。

●睡眠不足

髪は夜に成長するので睡眠不足は髪にも良くない。

生活習慣を見直す事が抜け毛防止につながります。

体も髪の毛も健康を目指しましょう。

2 快適な睡眠のために

前日の疲れが残っていて、目覚めが悪いという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

健康を維持するためには、食生活や運動だけではなく、休養にも目を向けることが大切です。

厚生労働省が定めている「健康づくりのための睡眠指針」によると、快適な睡眠のための7箇条として、下記の7つのポイントが挙げられています。

●快適な睡眠でいきいき健康生活

適度な運動で熟睡を促し、起床をしたら朝食を食べることで、身体を目覚めさせましょう。

●睡眠は人それぞれ、日中元気ハツラツが快適な睡眠のバロメーター

快適な睡眠のための睡眠時間、睡眠パターン等は個人差があります。

大切なことは、日中にしっかり目覚めて過ごせているかです。

●快適な睡眠は、自ら創り出す

睡眠の質の低下につながるので、寝る前のアルコールやカフェインは避けましょう。

寝室は、不快な音や光を防ぐ環境にし、自分にあった寝具を使うなどの工夫することも大切です。

●眠る前に自分なりのリラックス法、眠ろうとする意気込みが頭をさえさせる

睡眠前はゆっくり入浴をする、ストレッチ、音楽、軽い読書等、自分にあった方法で心身共にリラックスするよう心がけると熟睡を促します。

●目が覚めたら日光を取り入れて、体内時計をスイッチオン

目が覚めたら適度な日光を浴びるようにしましょう。

休日の寝だめや、夜更かしは、翌日の朝がつらくなるので、注意が必要です。

●午後の眠気をやりすごす

長い昼寝、夕方以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼすことが多いです。

20分前後の短い昼寝でリフレッシュし、うまく午後の眠気をやりすごしましょう。

●睡眠障害は、専門家に相談

寝付けない、しっかり寝ても日中の眠気が強い等が続くような場合、一人で悩まず医療機関へ相談をしましょう。

以上(2023年1月)

sj09058

画像:photo-ac

【朝礼】朝からはつらつと仕事をするためのコツ

できるビジネスパーソンは、朝からはつらつとしています。人は目覚めてから頭が働くようになるまでには時間がかかるものですが、できるビジネスパーソンは、出社後すぐに頭をフル回転させられるよう体調をコントロールしています。皆さんはどうですか。今すぐフル回転できますか。

朝、目覚めた途端に元気はつらつという人はまずいません。朝はいつもなんとなくぼんやりとしているという人のほうが圧倒的に多いと思います。ですが、中には元気はつらつで出社してくるビジネスパーソンがいるのも事実です。そうした人は朝目覚めてから出社するまでの間に、心身をぼんやりモードからはつらつモードに切り替えているのです。

私の知人に、朝、起きたらベッドの上で、目覚めのストレッチをする人がいます。体が軽くなり、すっきりと目が覚めるといいます。この知人は、ベッドから出るときには、既にはつらつモードになっているというから驚きです。

多くの人は、顔を洗う、歯磨きをする、朝食を食べる、通勤時間を利用するなどして、出社するまでの間に、心身をぼんやりモードからはつらつモードに切り替えていることでしょう。

皆さんの中に、出社してからぼんやりモードを徐々にはつらつモードに切り替えるという人がいるかもしれませんが、これでは困ります。午前中は試運転の時間ではないのです。

私は皆さんに、朝からはつらつと仕事をしてもらいたいと思っています。

それには、どうすればよいでしょうか。答えは、早起きです。例えば、いつもより1時間ほど少し早めに起きて、ストレッチで体を動かすとか、散歩をするなどして、体をしっかりと目覚めさせます。シャワーを浴びるのも効果があるようです。体が目覚めれば、頭もすっきりと目覚めます。

朝食をしっかり食べるのはもちろんですが、朝食に果物を加えてみるのもよいでしょう。「朝の果物は金」ともいわれるように、朝食で果物を食べることは体によいとされています。

そして、時間に余裕を持って出社してください。始業前に一息つく時間があれば、始業と同時に全力で仕事に取り組めます。例えば、始業時間の15~30分前に出社し、コーヒーを飲みながらメールのチェックなどをして過ごせば、始業後すぐに仕事に取りかかることができます。朝の時間を有効に活用して、できるビジネスパーソンを目指してください。

朝からはつらつと仕事をするためには、「早く寝る」「早く起きる」「家を出る前にしっかりと活動できるモードにする」「余裕を持って出社する」「会社で一息つく時間を持つようにする」ことです。そして最も大切なポイントは「これらを続ける(習慣にする)」ことです。

今日、そして明日から、毎日はつらつと仕事に取り組みましょう。

以上(2023年1月)

op16497

画像:Mariko Mitsuda