書いてあること

- 主な読者:業績は上がらないし、社員は生き生きと働いていない。会社の経営指針を根本的に見直したいと考えている経営者

- 課題:社員の幸福や会社の社会的意義も大事だが、業績が悪ければそれどころではない

- 解決策:会社に関係する全ての人の幸福を最優先する「人を大切にする経営」を実践することで、業績の改善にもつなげる

1 今、「人を大切にする経営」が時代の潮流に!

- 弊社への新規受注が殺到していますが、対応しきれないので、全て断っています

- 大手さんより安心、安全とおっしゃっていただき、お客さまからのご依頼が以前より増えました

- コロナであっても売上高110%アップは確実です

これらは、全て新型コロナの影響下において、「人を大切にする経営」を実践する中小企業の生の声です。人を大切にする経営とは、

人を経営の軸に据えた経営

のことであり、

業績や効果・効率を追求し、競合企業との勝ち負けを争う経営ではなく、その組織に関係する全ての人々の幸せこそを、最優先・最重視する理念を体系化した経営

です。

ここ最近、多くの新聞、雑誌において、「自社の存在意義は何か」「パーパスをつくろう」「経営理念はどうあるべきか」といった、企業経営の在り方を問うキーワードがにぎわうようになりました。政府も新しい資本主義への取り組みの中で過度な株主資本主義の修正を打ち出し、働く社員の賃金上昇を含めた人的資本経営に大きくかじを切るような施策を次々に打ち出しています。こうした中、人を大切にする経営は、さまざまな関係機関や業界の経営者から注目を集めるようになっています。

この連載では6回にわたり、今、時代の潮流になりつつある「人を大切にする経営」について、具体的な取り組みや事例などを交えながら分かりやすく解説していきます。

2 人を大切にする経営の驚異の実力

1)人を大切にする経営にかじを切って業績が上向く

人を大切にする経営は、『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズの著者、「人を大切にする経営学会」会長の坂本光司先生が提唱された経営の在り方について、時代を超えた普遍の法則をまとめた経営体系です。

有志による草の根活動で設立された人を大切にする経営学会は、日本の著名な経営者や経営学者、実務家が数多く参画して中小企業経営について真面目に議論する、他に類例のない経営学会となっています。

学会の活動によって、人を大切にする経営と業績相関は、すでに多くの会社の取り組みで証明されています。人を大切にする経営を実践している会社は、

経常利益率は7~10%を継続的に維持している

自己資本比率についても50%以上が普通であり、中には80%以上の会社も多い

1人当たりの付加価値額で業界平均を大きく上回っている会社がほとんど

です。

どの会社も最初から業績が高かったかというと、そうではありません。何らかの要因で人を大切にする経営の必要性に気が付き、それまでの経営の在り方を変えることで、長期的な発展、つまり安定的に好業績を上げる会社に変化していったのです。

2)人を大切にする経営で復活した岡山のソフトウエア会社

例えば、岡山県にあるソフトウエア会社は、リーマンショックの折に、大口取引先から業績不振を理由に取引停止を言い渡されました。その結果、500人の社員をリストラせざるを得なくなりました。経営者は心底疲れ果て、いつ辞めようかと考えていたときに「人を大切にする経営」に出合いました。

そして、それを実践している会社を訪問し経営者を知る中で、「自分も必ずや過度な価格競争やリストラで人を不幸にする経営ではなく、人を大切にする経営を実践しよう」と、経営のかじを切りました。経営理念を「社員の幸福実現」と定め、人事制度、給与制度、権限制度を一新するとともに、自社のコア領域における技術を確立。取引先の分散化や下請け仕事の排除を行いました。

その結果、今では地域を代表する会社に復活し、リストラを余儀なくされたかつての状況が嘘のように発展しています。

このような事例は、全国各地、業種業態に関係なく、至る所で存在します。「48年間増収増益」「上場企業より平均賃金が高い」「高い業績を維持しながら、休みが上場企業より多い会社」など、人を大切にする経営を実践していけば不可能ではありません。

3 人を大切にする経営の定義は、「五方良し経営」

通常、経営学では3つの要素として「人、もの、金」といわれてきました。しかし、人を大切にする経営では、ものや金は人を活かすための手段にすぎません。経営における目的を、以下の5人を幸せにする諸活動だと定義付け、「五方良し経営」と呼んでいます。

- 社員とその家族

- 社外社員とその家族

- 現在顧客と未来顧客

- 地域住民、とりわけ障がい者や高齢者など社会的弱者

- 出資者、並びに関係機関(支援機関や金融機関など)

初めて知った方は、「え、顧客が3番目ですか」と驚かれることもあります。顧客第一主義という経営方針を掲げている会社が、中小企業においては多く見られます。しかし、この考え方は、経営の側面から見ると時代遅れになってしまっています。全国各地の成長している会社を訪問すると、その理念や在り方には共通点があります。その共通点とは、社員や取引先、そして業界や地域社会についての文言が、顧客とともに必ず入っているということです。

なぜなら、顧客を満足させるにはまず、社員がその会社に満足して働いていることが条件になりつつあるからです。会社に不平、不満を抱いている社員が、本質的に顧客により良い商品提供、サービス提供をすることができるでしょうか。答えはノーでしょう。

会社の業績を高めたければ、顧客にとってより良い商品やサービスを提供するのが当たり前になります。しかし、外部環境変化が激しい今日、顧客の支持を受け続けることは困難を伴います。それを克服する唯一の担い手が社員であり、さらに5人の支持、協力を得ることで、より強固な基盤の上に会社経営を行っていくことが可能になるのです。

4 人を大切にする経営で業績が向上する「成長サイクル」

「そうは言っても、それは理想論だよ」「人件費や外注費などのコストが上がるような、効率や利益を最重視しない経営では会社が潰れてしまうのでは」という方も多くいらっしゃいます。

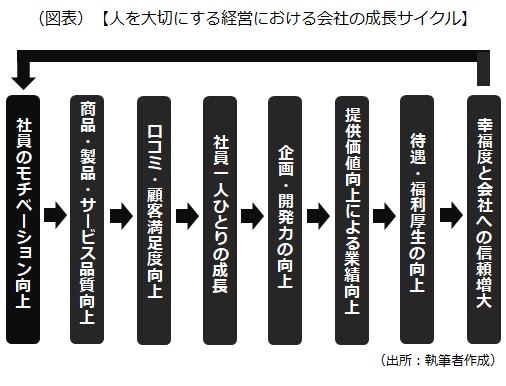

会社の業績向上のためには、何から始めればよいでしょう。次の図表は、会社が長期間にわたって発展する成長サイクルを示しています。

まず、取り組みの第一として、何よりもモチベーションの高い社員をつくることが必要です。そのためには当然、待遇改善や福利厚生の質の向上なども図っていくことが求められます。

さらにその過程で、業績向上のためには商品、サービス、品質の向上を常に図り、顧客を会社のファンにしていくことが必要となります。顧客づくりはファンづくりであり、その結果、会社の味方となり、口コミや、会社にとって耳の痛いアドバイスもしてくれるようになるのです。

そして、そのプロセスを通じて社員が成長し、新たな分野や領域への開発機能が強化されていきます。こうして、社員の幸福度や会社への信頼が増大することとなり、より高いレベルでの成長が期待できるようになります。いうなれば、業績の向上は、あくまでもこれらの取り組みの結果なのです。

このサイクルを恒常的に回し続けることが、他社が追随できない好業績会社へと発展していくための王道なのです。

5 人を大切にする経営の実践会社の社員は子だくさん!

1)社員の子供の数が総平均1.9人

さらに、人を大切にする経営においては、自社の業績が高いだけではなく、さまざまな社会的課題も解決することが分かっています。今、日本において最大の問題は人口減少であり、特に少子化であるといえます。2021年の出生数は戦後最少の84万人(厚生労働省速報値)でした。このままでは、さらに現役世代の負担は増え、深刻な未来が訪れることは確実です。中小企業の経営においても、更なる人不足やお客さまの減少などの影響を及ぼすでしょう。

この課題に関して、人を大切にする経営学会主催の「人を大切にする経営大学院事業EMBAコース」が2018年に、「この会社はなぜ子供の数が多いのか」という調査を行いました。その結果、

人を大切にする経営を実践している会社の社員の子供の数は、そうでない会社と比較して多い

ことが分かってきました。この場合の「人を大切にする経営を実践している会社」とは、

- 業績ではなく関係する人々を大切にする経営を行っている会社

- 関係する人々が自分たちは大切にされていると実感している会社

- モチベーションが高く、働きがいを実感している会社

を指します。

人を大切にする経営を実践している全国の51社にヒアリング調査を行ったところ、社員の子供の数の総平均は1.9人で、2.0人以上の会社が全体の3分の1を占めていました。2018年の日本人の合計特殊出生率が1.42人だったのと比べると、驚くべき結果です。

2)社員1人に平均2.33人の子供がいる沖縄の会社は、朝礼に子供が参加できる

この調査で最も子供の数が多かった沖縄県の会社は、社員1人当たりの平均が2.33人でした。この会社は、ある商品の地域におけるシェアが70%を占めており、創業以来、黒字かつ無借金の経営を続けています。

この会社は毎月、子供1人につき一定額の「子育て応援手当て」を支給しており、男性社員に対しても育休制度を奨励しています。社員からは、「先輩社員の多くが子供を持ち、家庭円満に過ごしている姿に憧れて入社しました」「この会社であれば安心して子育てができると思いました」という声が聞かれました。

また、この会社は毎朝、全社員による1時間に及ぶ朝礼からスタートします。朝礼では仕事での気付きや、家族との出来事などを共有しています。一般に朝礼というと、業務連絡や上長からの指示など仕事に関する情報共有が目的ですが、同社の朝礼はモチベーションを高めるために行います。さらに、朝礼には社員の子供も参加することができます。普段家庭では見ることのない、社会人として輝く親の横顔を見るという体験を、子供たちがしているのです。

3)人を大切にする経営が社会課題を解決する

これらの会社の実践例から分かることは、出生数の大幅な低下という問題は、保育所の不足や補助金・給付金といった行政の力というよりも、働いている会社の経営の在り方や取り組みで解決できるということです。これから日本社会は、人口減少を起因とする数多くの課題と向き合い、解決していかなければなりません。その担い手が、中小企業であり、すなわち人を大切にする経営の実践にあるといえるのではないでしょうか。

6 会社は何のためにあり、誰のものなのか?

日本の会社は「失われた30年」といわれる期間、効果・効率や株主利潤を追求する経営を、「グローバル競争」「改革」「再編」の名の下に展開してきました。しかし、その結果、経済の成長率は低いままで、賃金は上がらず、経営者と社員の距離が離れていき、モチベーションの低い社員を大量生産してしまいました。この原因は、経営の「やり方」のみを追求し、本来指針となるべき会社の「在り方」や「考え方」を置き去りにしてしまったからにほかなりません。

今、会社経営は過渡期にあります。ノーベル経済学者のミルトン・フリードマンが提唱した「企業経営の目的は株主利益の最大化」という、経営学における前提を変える時期に来ているのです。

本稿において最初に触れた「パーパス」や「経営理念」を制定、見直す会社が増えているのも、ここ30年に対する経営者の反省からではないでしょうか。会社は誰のものか、何のためにあるのか? 「会社は株主、出資者のもの」「経営者のもの」なのか、はたまた「社員のもの」なのか?

しかし、この見方自体が大きな間違いであり、経営がうまくいかない大きな要因の一つのように思えます。会社は誰のものでもなく、あえて言うのであれば、人を大切にする経営でいう5人、すなわち「社員、取引先、顧客、地域社会、そして会社に関わる全ての人々のもの」が正しい答えといえるでしょう。いうなれば「会社は社会的な公器」であり、「社会みんなのもの」なのです。

次回の第2回は、人を大切にする経営についての具体的な考え方を、より深く解説していきます。お楽しみにしてください。

以上(2022年4月)

(執筆 人を大切にする経営学会事務局次長 坂本洋介、水沼啓幸)

【著者紹介】

坂本洋介(さかもと ようすけ)

1977年静岡県生まれ。東京経済大学大学院経営学研究科修了。株式会社アタックス「強くて愛される会社研究所」所長、コンサルタント。人を大切にする経営学会事務局次長。

主な著書に「社員にもお客様にも価値ある会社」(かんき出版)、「小さな巨人企業を創りあげた 社長の『気づき』と『決断』」(かんき出版)「実践:ポストコロナを生き抜く術!強い会社の人を大切にする経営」(PHP研究所)他、連載、執筆多数。

水沼啓幸(みずぬま ひろゆき)

1977年栃木県生まれ。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科修了(MBA)。株式会社サクシード代表取締役。人を大切にする経営学会事務局次長。作新学院大学客員教授。中小企業診断士。地域特化型M&Aプラットフォーム「ツグナラ」運営。

主な著書に「地域一番コンサルタントになる方法」(同文舘出版)、「キャリアを活かす!地域一番コンサルタントの成長戦略」(同文舘出版)、「実践:ポストコロナを生き抜く術!強い会社の人を大切にする経営」(PHP研究所)他、「近代セールス」等連載、執筆多数。

pj98051

画像:fizkes-Adobe Stock