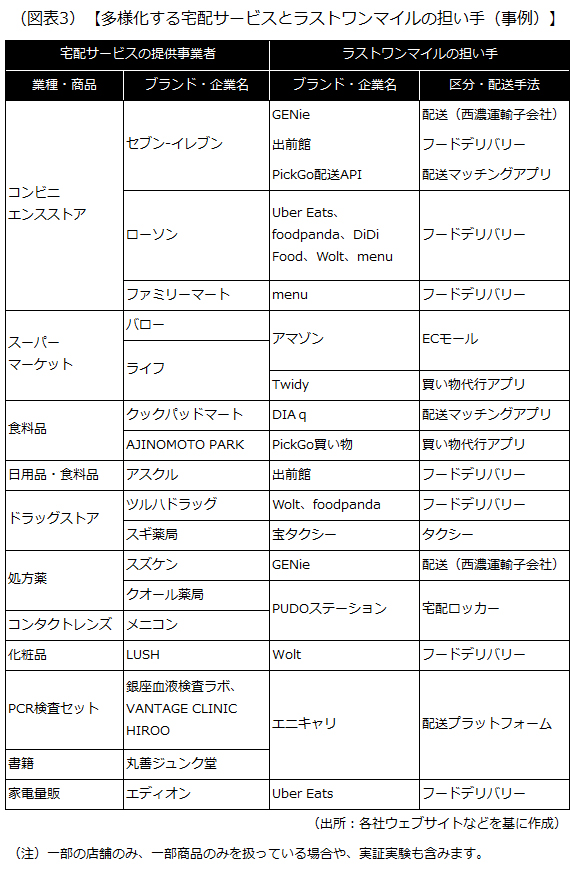

書いてあること

- 主な読者:宅配サービスを実施、もしくは検討中の小売店や飲食店などの経営者

- 課題:自社にとっても、消費者にとっても、使いやすい配送方法が分からない

- 解決策:各社のサービス事例などを参考に検討する

1 ラストワンマイル市場は大混戦

商品を顧客の手元に届ける「物流のラストワンマイル」市場は、コロナ禍における宅配ニーズなどによって急速に拡大しています。ラストワンマイルに新規参入する事業者も相次ぎ、大混戦の様相を呈しています。現状を理解するためのポイントは次の4つです。

- フードデリバリーは先行する2強と新規参入した外資系・IT系の競争になっている

- ラストワンマイルの担い手と、それを利用する販売事業者がそれぞれ多様化している

- 大手のECモールと大手の配送業者との連携が進んでいる

- ドローン・無人走行ロボットによる無人配送の実証実験が進んでいる

この記事では、「物流のラストワンマイル」をめぐる最新の動きを紹介します。宅配サービスを実施している、もしくは検討している事業者の方は、自社や消費者にとって利便性の高い配送方法を選択するための参考になるでしょう。

2 フードデリバリーは2強と外資系・IT系の競争に

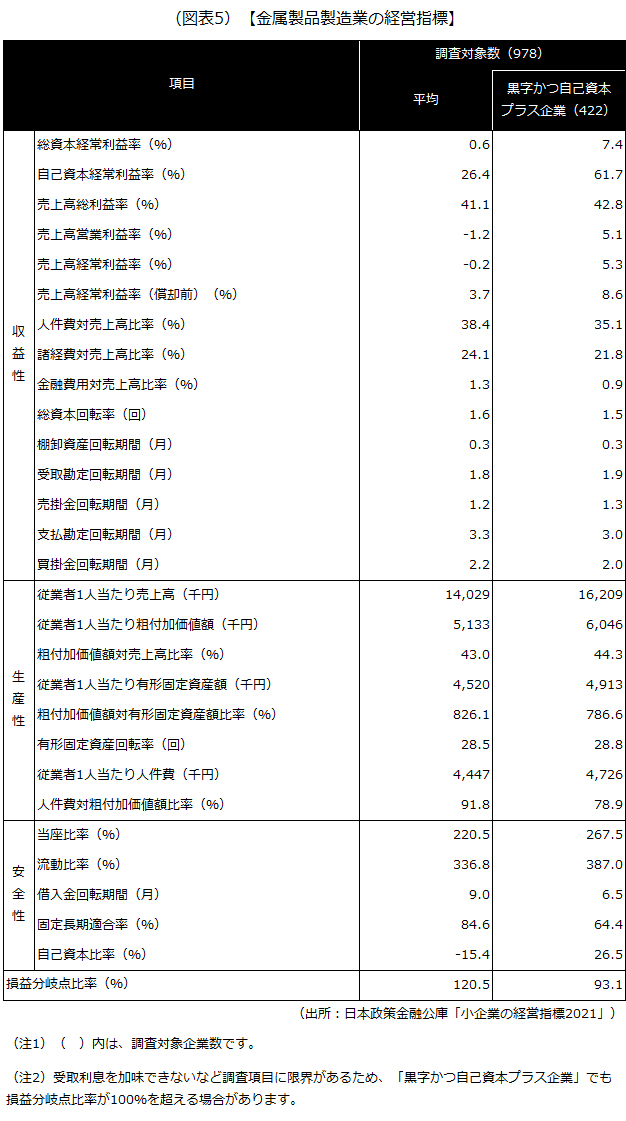

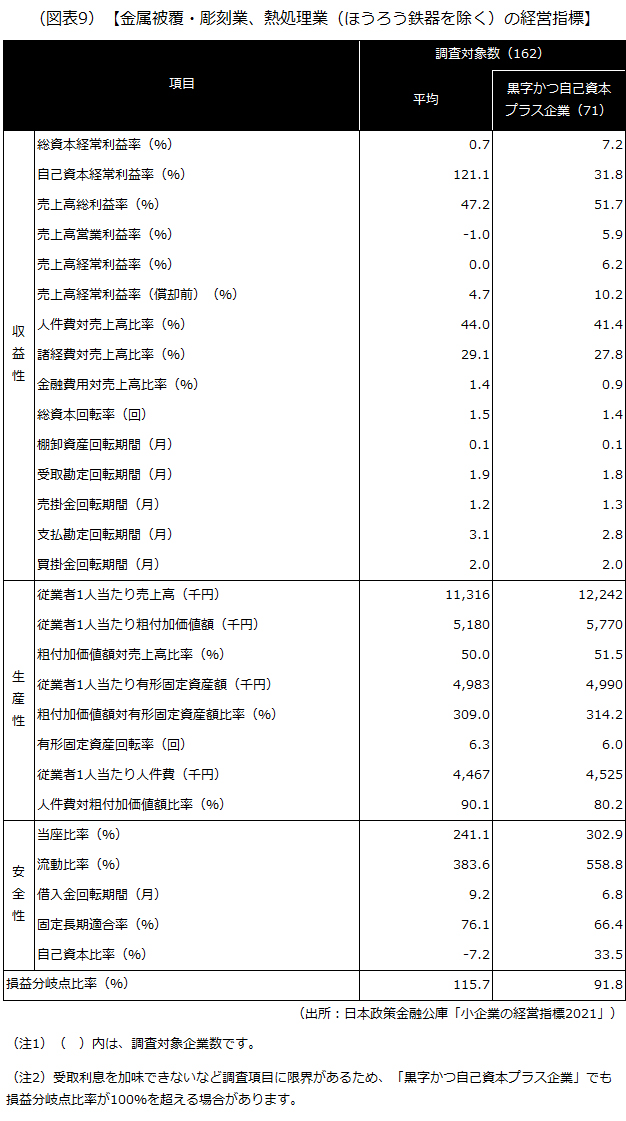

飲食店の飲食物を宅配するフードデリバリーは、近年、市場拡大を続けています。ICT総研が2021年4月に公表したフードデリバリーサービスの市場規模の推計では、2023年には2021年の約1.2倍に拡大する見通しです。

フードデリバリーの多くは、単発の仕事を請け負うギグワーカーなどの登録者をマッチングして配送を行っています。フードデリバリーで先行するのは、出前館による「出前館シェアリングデリバリー」と、Uber Japanによる「Uber Eats」です。この2強が営業地域を拡大するとともに、都市部などに外資系を含む新興勢力が相次ぎ参入し、大混戦となっています。

競争激化に伴い、消費者や飲食店を囲い込むための先行投資も必要になっています。出前館は2021年9月に、同社を持分法適用会社としているZホールディングスから約830億円の出資を受け、マーケティング活動などのための資金を調達しました。

なお、2021年2月には業界団体である「日本フードデリバリーサービス協会設立」が発足し、2021年11月2日時点で正会員は14社となっています。

1)2強は全都道府県へ進出

出前館による「出前館シェアリングデリバリー(以下「出前館」)」とUber Eatsは、コロナ下での飲食店の営業制限に伴うデリバリー需要の拡大に乗る形で、急速に営業地域を拡大しました。出前館は2021年6月、Uber Eatsは2021年9月に、全国47都道府県への進出を達成しています。

出前館は2016年8月に、配送代行モデルをスタートさせました。配送を担うのは、直営の配送拠点のアルバイトと、各拠点の配達パートナーの企業などです。配達パートナーには、地元の運送会社などの他、朝日新聞の販売店「ASA」も参加しています。2020年4月末時点の事業エリアは14都道府県でした。

一方のUber Eatsは、ギグワーカーを中心とした配達パートナーが配送を行うサービスです。2016年9月に東京エリアで事業をスタートして以降、2020年2月末時点の事業エリアは10都府県の都市部にとどまっていました。

2)新興も相次ぎ参入

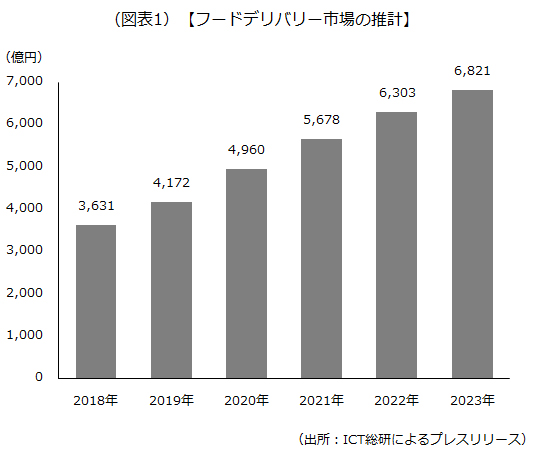

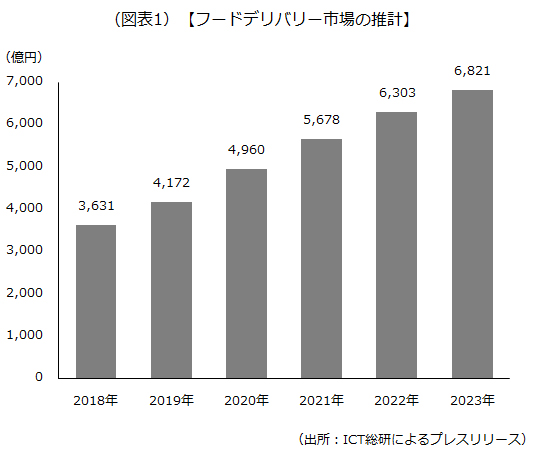

先行する2強が攻勢をかける一方で、フードデリバリーに新たに参入する動きも相次いでいます。新規参入業者は2強よりも手数料を安く設定するなどして、飲食店の取り込みを図っているようです。

競争の激化に伴い、再編の動きも出始めてきています。外資系では、2021年3月にドイツのDelivery Heroと韓国のWoowa Brothersがアジア太平洋地域での戦略的パートナーシップを締結したことに伴い、FOODNEKOがfoodpandaに統合されています。国内企業では、Zホールディングス(出前館)、KDDI(menu)、楽天(楽天ぐるなびデリバリー)というIT系の3社が出資する3陣営に集約される兆しもあります。

3)フード「じゃない」商品もデリバリー

フードデリバリーの競争激化に合わせて、宅配する商品を飲食店の飲食物以外に広げる動きが進んでいます。フードデリバリーにとっては収益基盤を広げるとともに、顧客の利便性向上により、囲い込みを図る狙いがあるようです。

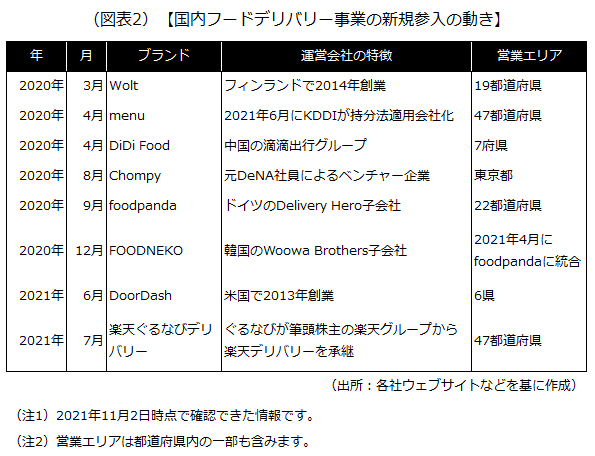

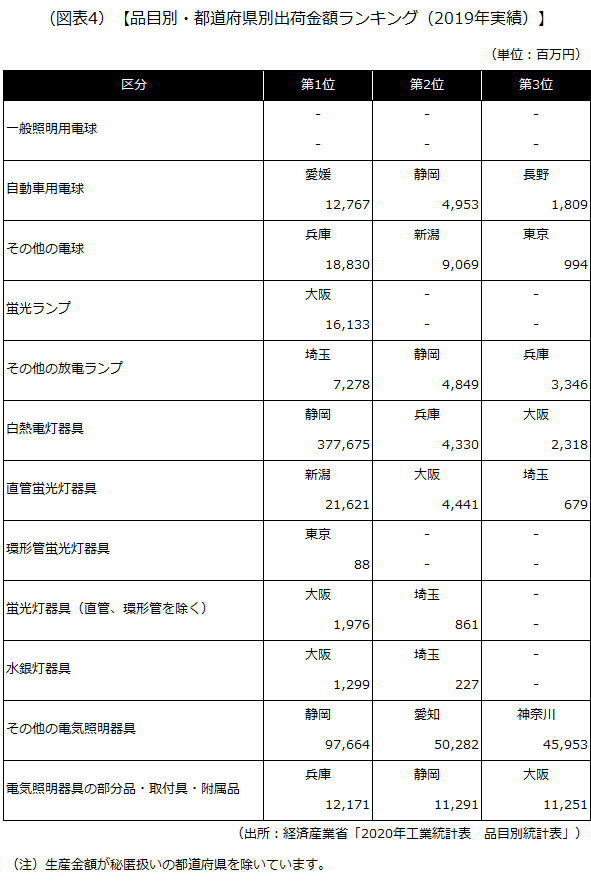

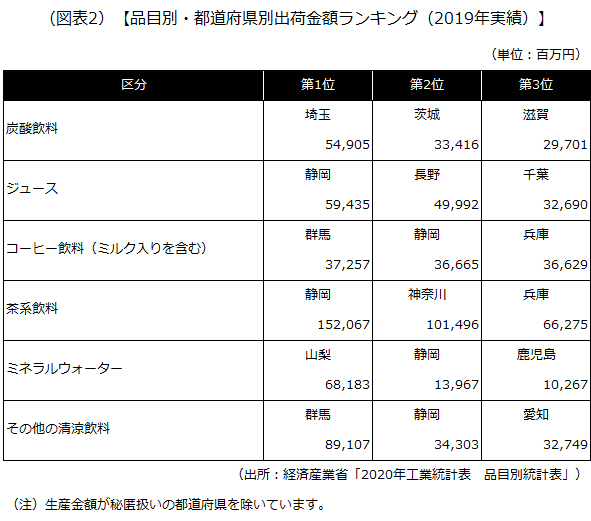

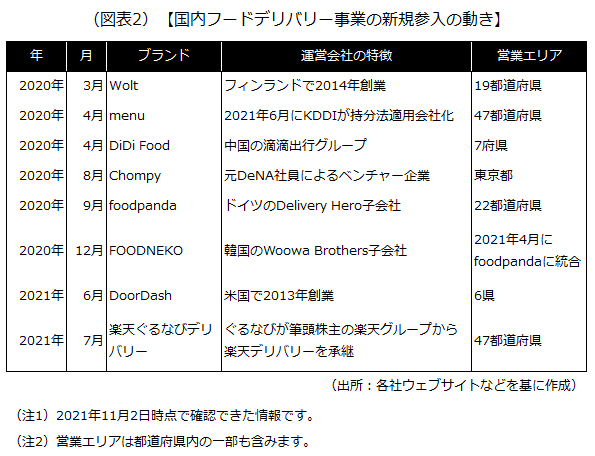

多店舗展開するチェーンストアと提携するケースが多く、提携先はコンビニエンスストアやドラッグストアをはじめ、日用品、化粧品、書籍、小物家電など多岐にわたっています(事例は図表3を参照)。

foodpandaは販売事業者との提携以外に、自社で独自に食料品や日用品を調達し、配送するサービス「pandamart」を開始しました。配送拠点として、商品を置いてあるものの一般客は入れず、配送のみを行う店舗「ダークストア」を活用しています。

4)新たなラストワンマイルの担い手の呼び込みも

フードデリバリーの事業者に頼らず、独自にラストワンマイルの担い手を呼び込む動きもあります。日本マクドナルドは2021年4月、マックデリバリーサービスを、読売新聞の販売店「YC」の配達網を全国的に活用することを公表しました。

また、回転すしチェーンのスシローは2021年2月、買い物代行アプリ「PickGo」の受け取りサービスを活用した「スシローの宅配」を開始しました。

5)タクシーは競合を避け高級化路線に

コロナ禍を発端に、タクシー事業者も飲食店で販売される飲食物の有料でのデリバリー(食品等の有償貨物運送)に特別措置として参入し、2020年10月から参入許可が恒久化されましたが、その後は競争環境の激化によって苦戦をしているようです。

国土交通省貨物課によると、フードデリバリーの許可を受けているタクシー事業者は、2021年9月末時点で345社(1万5212台)あります。恒久化される直前に当たる2020年9月末の1754社(5万4528台)と比べると、事業者数は大幅に減っています。

タクシー運転手の人件費やタクシーの維持費を踏まえると、コスト面ではギグワーカーなどを活用するフードデリバリー事業者に対して劣勢にならざるを得ません。同課によると、2021年春にフードデリバリーの許可を取得している事業者に対して行ったアンケートでは、半数程度の事業者が「フードデリバリーの継続意向がない」と回答したそうです。

逆境の中で、ホテルなどの高級レストランや「デパ地下」グルメなど、比較的高額な飲食物を、相応の配送料でデリバリーする高級化路線にかじを切った事業者もいます。タクシーによる配送は、ギグワーカーによる自転車などを使ったフードデリバリーに比べて、丁寧に運べるというメリットを活かしたものです。

例えば、日本交通が2021年5月から運営開始したタクシーでのフードデリバリー専用アプリ「Go Dine」は、店舗を名店に厳選した「プレミアム・フードデリバリー」を強調しています。

百貨店とタクシーによるフードデリバリーも相性が良いようです。松屋銀座は2020年11月から、タクシー事業者のチェッカー無線と提携した買い物代行サービス「松屋御用聞き」を開始しました。電話を受けて、生鮮食品をタクシーで即日配送(午後1時までの注文)しています。

3 ラストワンマイルの担い手も配送商品も多様に

ラストワンマイル市場は、フードデリバリーという画一的なビジネスモデルの事業者だけが増加しているわけではありません。ラストワンマイルの担い手の配送手法も、取り扱う配送商品も、多様化しながら市場が拡大しています。

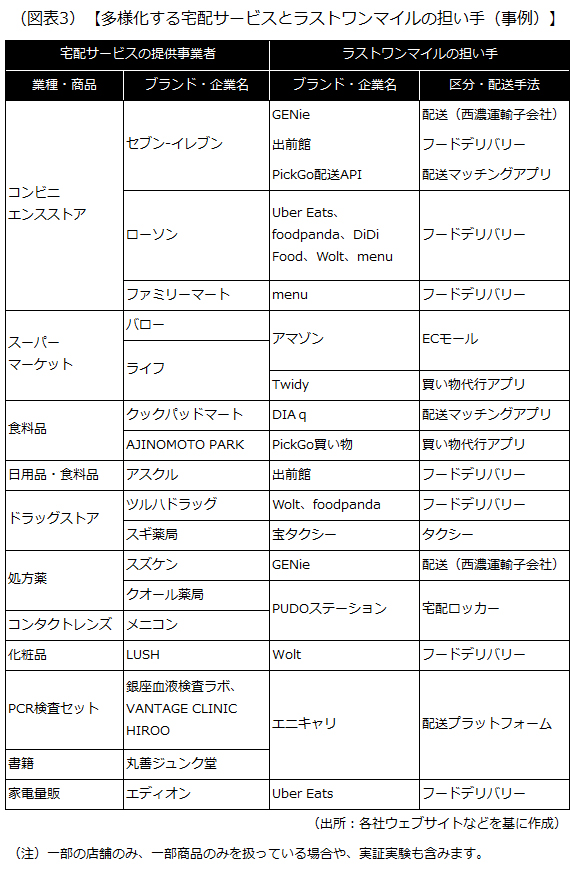

1)ラストワンマイルの担い手の区分

ラストワンマイルの担い手と配送商品の多様化を説明するに当たって、まずは多様化を続けているラストワンマイルの担い手を、大きく区分して紹介します。

1.自社販売・自社配送

自社商品のみを自社の配送網で配送しています。飲食店の個店による出前や、宅配ピザチェーン、新聞配達、牛乳配達などが該当します。

2.配送

販売店から配送業務を請け負って自社の配送網で配送を行います。宅配便などの配送業者やタクシーなどが該当します。

3.配送マッチング

販売店から配送業務を請け負いますが、自社では配送を行わず、アプリなどを使って配送の担い手をマッチングさせます。販売店の配送ニーズと、ギグワーカーや個人および小規模の配送事業者などを仲介する役割を果たしています。

4.受け取り代行

購入者が家で受け取れない場合などに、配送された商品の受け取りを代行します。最終的には購入者が出向いて受け取ります。宅配ロッカーおよび宅配ボックスの運営事業者のように、自社で受け取り代行をする事業者だけでなく、受取先となる店舗を募ってマッチングさせている事業者なども該当します。大手の配送業者やECモールなどには、こうした受け取り代行事業者を利用せず、独自に受け取り代行システムを構築したり、置き配を前提として配送したりしているところもあります。

5.配送プラットフォーム

顧客からの注文を、受け付けから契約している販売事業者の配送業務まで請け負う、オールインワンのプラットフォーマーです。配送方法は、自社の配送網と、マッチングによる配送の2種類があります。フードデリバリーや買い物代行アプリ運営事業者の他、一部のタクシー事業者も独自のアプリを活用してプラットフォーマーになっています。

6.自社販売・配送システム

自社で配送は行いませんが、配送事業者との契約によって独自の配送網を築いている販売店です。アマゾンジャパン(以下「アマゾン」)が該当しますが、アマゾンは他の販売店の配送の受託も始めています。

2)多様な販売事業者が宅配サービスを開始

コロナ禍に伴う宅配ニーズの増加に伴い、さまざまな販売事業者が宅配サービスを開始するようになりました。消費者の宅配ニーズの増加とともに、ラストワンマイルの担い手が増えたことも、宅配サービスの開始を後押しする要因になっているとみられます。

コンビニエンスストアやスーパーマーケットの中には、従来は自力でネットショッピングを行うチェーンもありましたが、近年は増加するラストワンマイルの担い手と提携するケースが増えています。

また、家電量販店は従来から大型家電などの配送サービスを行っていますが、電球や乾電池などの消耗品やシェーバーや充電器などの小物家電、日用品などの配送は、購入頻度の比較的高い商品を短時間で入手したい人々のニーズに対応した、新しい宅配サービスといえます。

3)商業施設や商店街が一体となった宅配サービスも登場

商業施設が一体となり、ラストワンマイルの担い手を活用して宅配サービスを行うケースも見られます。

東京ドームシティは2021年7月から、配送プラットフォームのエニキャリと提携して、ドームシティ内のレストラン24店舗の近隣へのデリバリーを開始しました。ドームシティ内の該当店舗の商品であれば、まとめて1回の配送料で配送を行います。

商店街でも一体となった宅配サービスを行う動きがあります。東京都港区の芝商店会は、東京都や港区からの補助金を活用し、2021年3月から「芝デリ」を開始しました。近隣の住人向けに、商店会の複数の店舗の飲食物をまとめて配送します。

4 大手ECモールと大手配送業者との連携が進む

配送量が膨大な大手ECモールは、大手配送業者と連携し、配送網を確保する動きを進めています。一方、ECモールのガリバー的な存在となっているアマゾンは、独自に配送網を構築することにかじを切っています。

1)ECモールと配送業者の強者連合

ECモールのヤフーやZOZOを傘下に持つZホールディングスは2020年3月、ヤマト運輸を傘下に持つヤマトホールディングスと、物流・配送の強化に向けた業務提携に基本合意しました。提携によって、ヤマト運輸がヤフーのECモールへの出店者に対して、受注からピッキング、梱包、配送までの業務を請け負うサービスを始めました。

また、ECモールの楽天グループは2020年12月、日本郵便と物流領域における戦略的提携に基本合意しました。楽天グループの物流拠点を日本郵便の配送網に組み込むことなどを盛り込んでおり、2021年5月には両社の合弁会社であるJP楽天ロジスティクスを設立しています。

この他、アパレルや雑貨などのECサイトを展開するフェリシモは2020年4月、セイノーホールディングス(以下「セイノーHD」)などとの共同出資会社「LOCCO(ロッコ)」を通じて、配送事業を開始しました。ラストワンマイルを担うのは、セイノーHD傘下のフリーペーパー配布会社に登録しているギグワーカーで、置き配に限定することでコストを削減しているのが特徴です。フェリシモ以外のECサイト事業者からの配送ニーズにも対応しており、配送エリアは首都圏を皮切りに、2021年11月5日時点で都市部を中心とした15都道府県にまで拡大しています。

2)アマゾンは独自の配送網を構築

一方、ECモール大手のアマゾンは、個人配送業者を「Amazon Flex」として募集したり、地域の配送業者と契約したりすることで、独自の配送網を構築しています。さらに、構築した配送網を利用して、ライフやバローといったスーパーマーケットのネットショッピングの配送も請け負っています。

5 間近に迫るドローン・無人走行ロボットによる無人配送

次世代の物流のラストワンマイルを担うといわれているのが、ドローンや無人走行ロボットを活用した無人配送です。現在は実証実験が行われており、商用化が進むと、ラストワンマイルの勢力図を塗り替える可能性を秘めています。

1)配送業者大手が山間部などでドローンの実証実験

佐川急便は2021年1月、香川県土庄町、島根県美郷町などとともに、ドローンで荷物を運ぶ実証実験を行いました。

セイノーHDは2021年4月から、エアロネクストと山梨県小菅村で、ドローンを使った定期配送などを行っています。ドローンデポと呼ばれる集荷所に集められた荷物を、小菅村の集落のドローンポイントに配送しています。

前述した楽天グループと日本郵便による提携では、ドローンや自動運転ロボットによる次世代の配送についても協働で取り組むことを盛り込んでいます。2021年8月から9月にかけて、長野県白馬村でドローンの実証実験を行いました。

ヤマト運輸は2021年10月、ドローンを活用した医薬品輸送の可能性を検証するために、岡山県和気町、徳島県那賀町と連携協定を結びました。

2)配送業者以外もドローンの実証実験を実施

ドローンによる配送の実証実験は、大手配送業者以外も進めています。

KDDIは2020年8月、長野県伊那市で地元のケーブルテレビ会社とともに、ドローンなどを活用した買い物代行サービスを開始しました。ケーブルテレビを使って注文された商品を、近隣の公民館まで運ぶサービスです。

ANAホールディングスは2022年度の事業化に向けて、ドイツのWingcopter社と業務提携し、実証実験を進めています。

3)無人走行ロボットも実証実験

無人走行ロボットに関しても、配送事業者を含むさまざまな事業者が、パナソニックやZMPが開発したロボットなどを使って、公道での実証実験を進めています。

以上(2021年11月)

pj59027

画像:macrovector-Adobe Stock