書いてあること

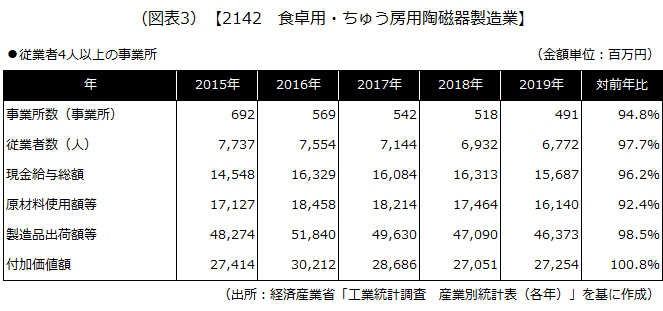

- 主な読者:各業種の産業規模、経営指標などを知りたい経営者

- 課題:さまざまなデータを集める必要があり、時間や手間がかかる

- 解決策:事業所数や製造品出荷額等から近年の動向を把握する。経営指標で各業種の平均値を知る

1 業界動向

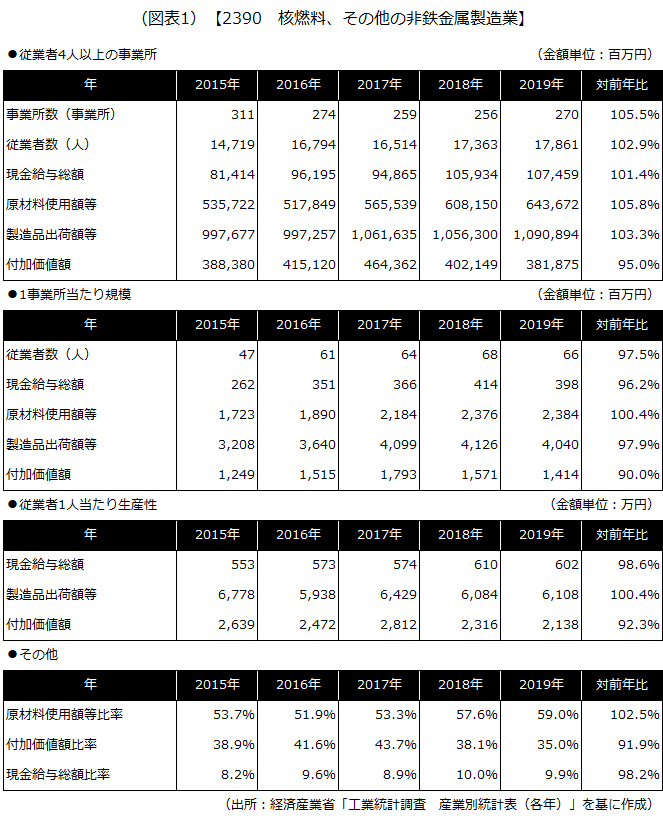

1)業界全体

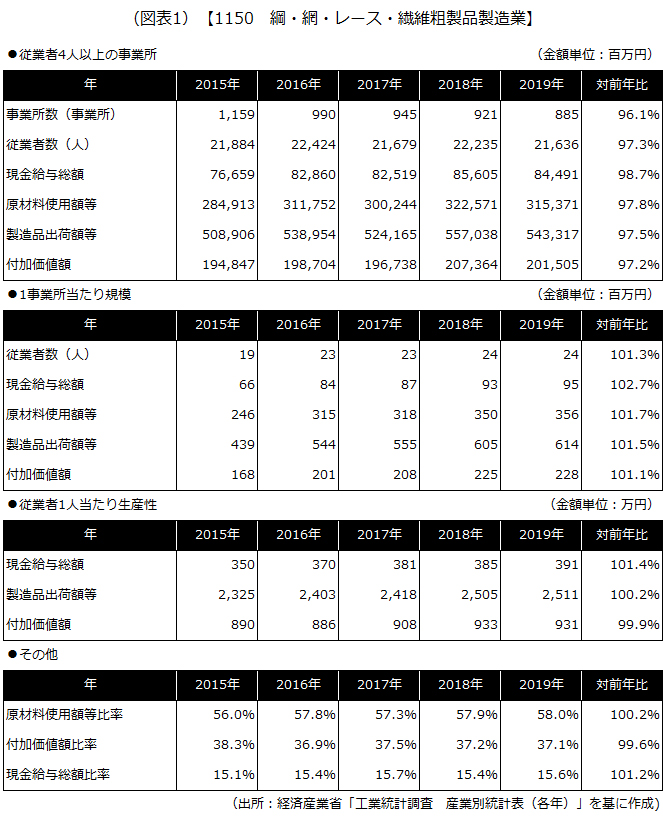

2019年の綱・網・レース・繊維粗製品製造業の事業所数は885事業所(対前年比96.1%)、従業者数は2万1636人(対前年比97.3%)、製造品出荷額等は5433億1700万円(対前年比97.5%)となっています。

1事業所当たりの従業者数は24人(対前年比101.3%)、現金給与総額は9500万円(対前年比102.7%)、原材料使用額等は3億5600万円(対前年比101.7%)、製造品出荷額等は6億1400万円(対前年比101.5%)、付加価値額は2億2800万円(対前年比101.1%)となっています。

従業者1人当たりの現金給与総額は391万円(対前年比101.4%)、製造品出荷額等は2511万円(対前年比100.2%)、付加価値額は931万円(対前年比99.9%)となっています。

製造品出荷額等に占める原材料使用額等比率は58.0%(対前年比100.2%)、同付加価値額比率は37.1%(対前年比99.6%)、同現金給与総額比率は15.6%(対前年比101.2%)となっています。

2)綱製造業

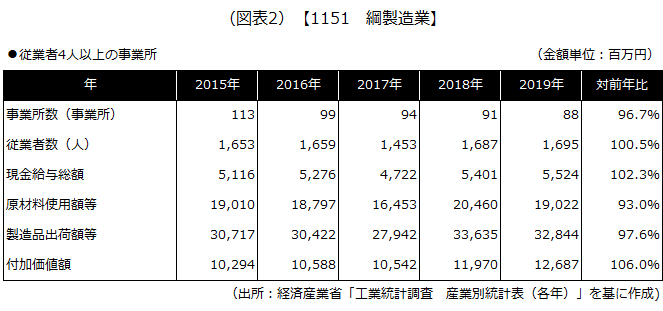

2019年の綱製造業の事業所数は88事業所(対前年比96.7%)、従業者数は1695人(対前年比100.5%)、製造品出荷額等は328億4400万円(対前年比97.6%)となっています。

3)漁網製造業

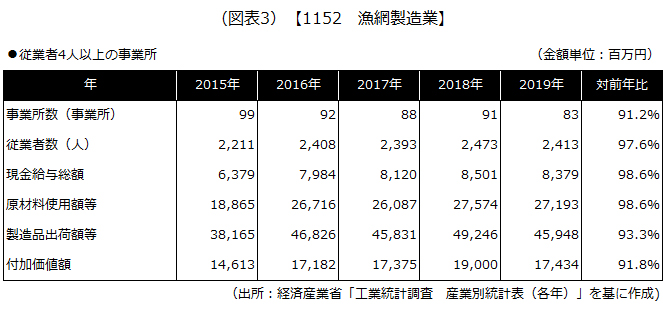

2019年の漁網製造業の事業所数は83事業所(対前年比91.2%)、従業者数は2413人(対前年比97.6%)、製造品出荷額等は459億4800万円(対前年比93.3%)となっています。

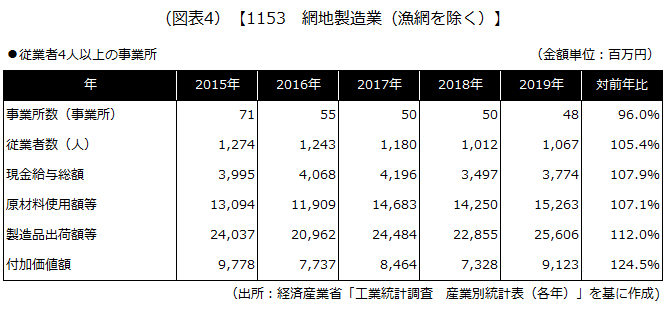

4)網地製造業(漁網を除く)

2019年の網地製造業(漁網を除く)の事業所数は48事業所(対前年比96.0%)、従業者数は1067人(対前年比105.4%)、製造品出荷額等は256億600万円(対前年112.0%)となっています。

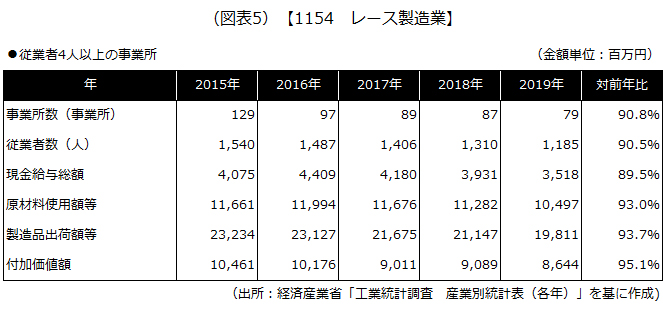

5)レース製造業

2016年のレース製造業の事業所数は79事業所(対前年比90.8%)、従業者数は1185人(対前年比90.5%)、製造品出荷額等は198億1100万円(対前年比93.7%)となっています。

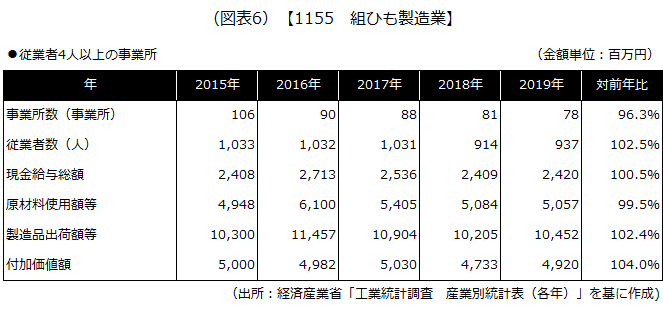

6)組ひも製造業

2019年の組ひも製造業の事業所数は78事業所(対前年比96.3%)、従業者数は937人(対前年比102.5%)、製造品出荷額等は104億5200万円(対前年比102.4%)となっています。

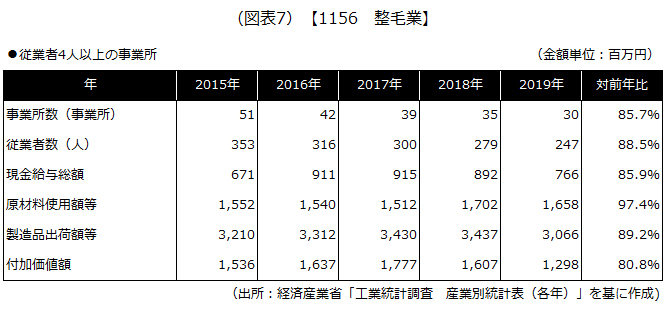

7)整毛業

2019年の整毛業の事業所数は30事業所(対前年比85.7%)、従業者数は247人(対前年比88.5%)、製造品出荷額等は30億6600万円(対前年比89.2%)となっています。

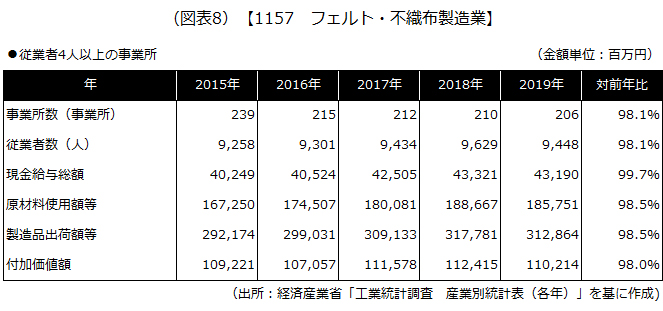

8)フェルト・不織布製造業

2019年のフェルト・不織布製造業の事業所数は206事業所(対前年比98.1%)、従業者数は9448人(対前年比98.1%)、製造品出荷額等は3128億6400万円(対前年比98.5%)となっています。

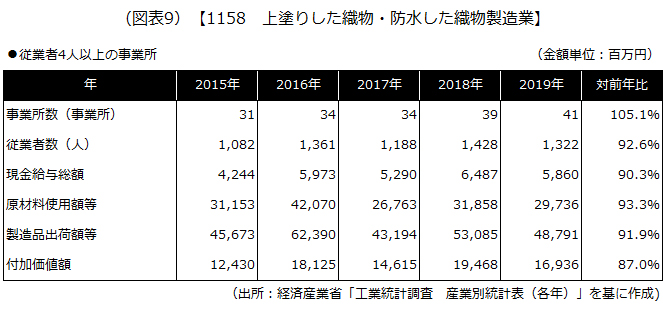

9)上塗りした織物・防水した織物製造業

2019年の上塗りした織物・防水した織物製造業の事業所数は41事業所(対前年比105.1%)、従業者数は1322人(対前年比92.6%)、製造品出荷額等は487億9100万円(対前年比91.9%)となっています。

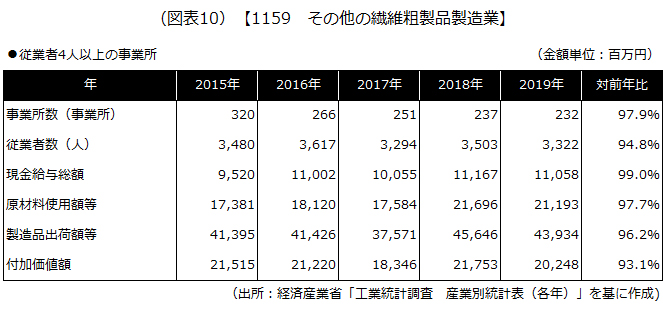

10)その他の繊維粗製品製造業

2019年のその他の繊維粗製品製造業の事業所数は232事業所(対前年比97.9%)、従業者数は3322人(対前年比94.8%)、製造品出荷額等は439億3400万円(対前年比96.2%)となっています。

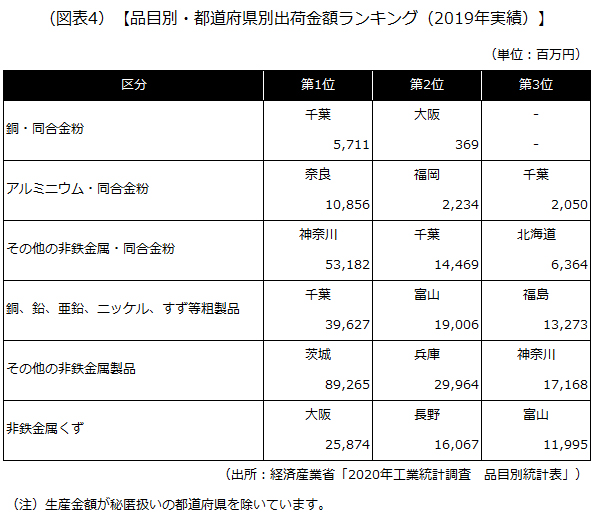

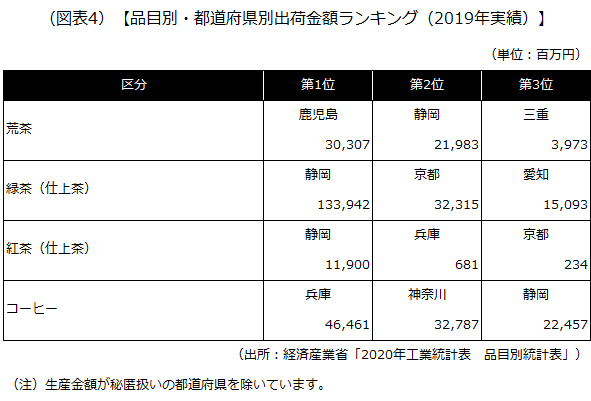

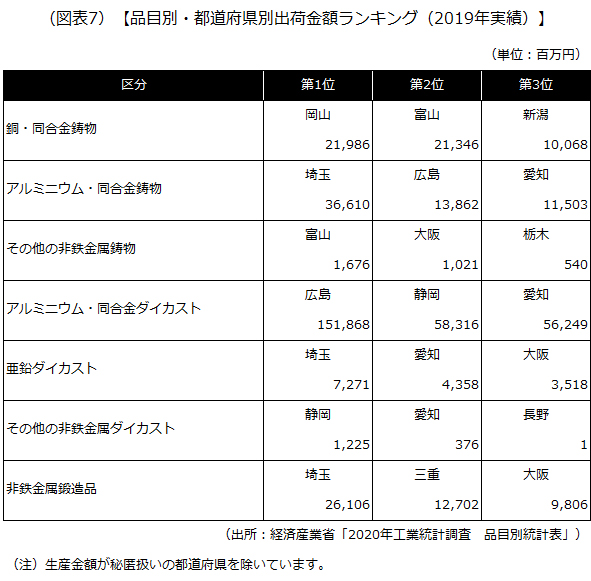

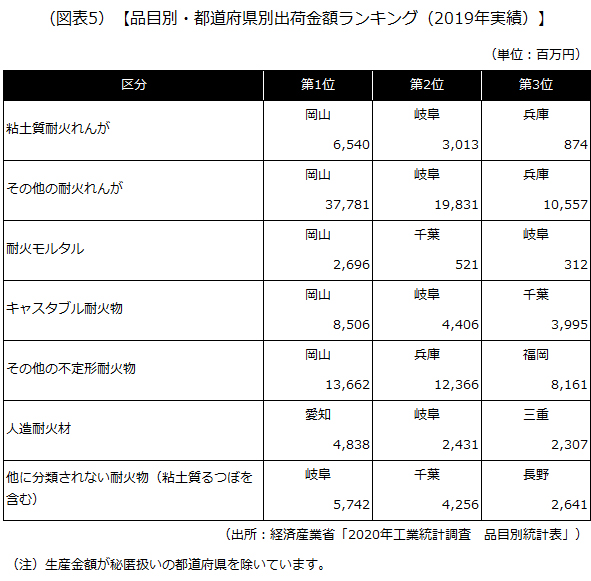

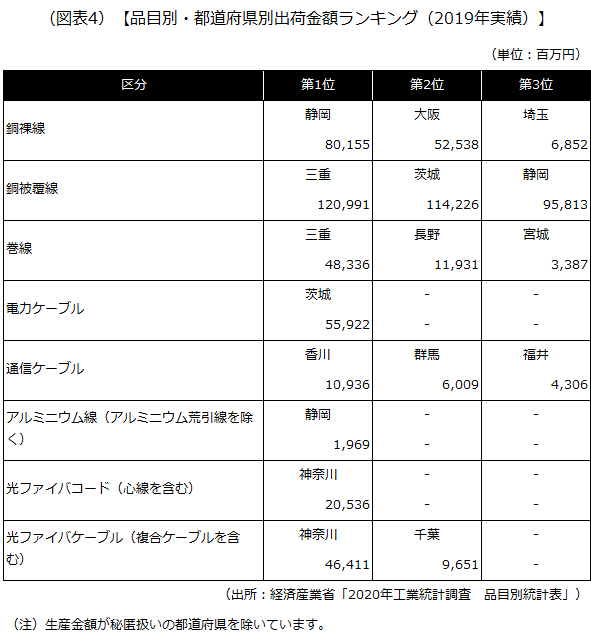

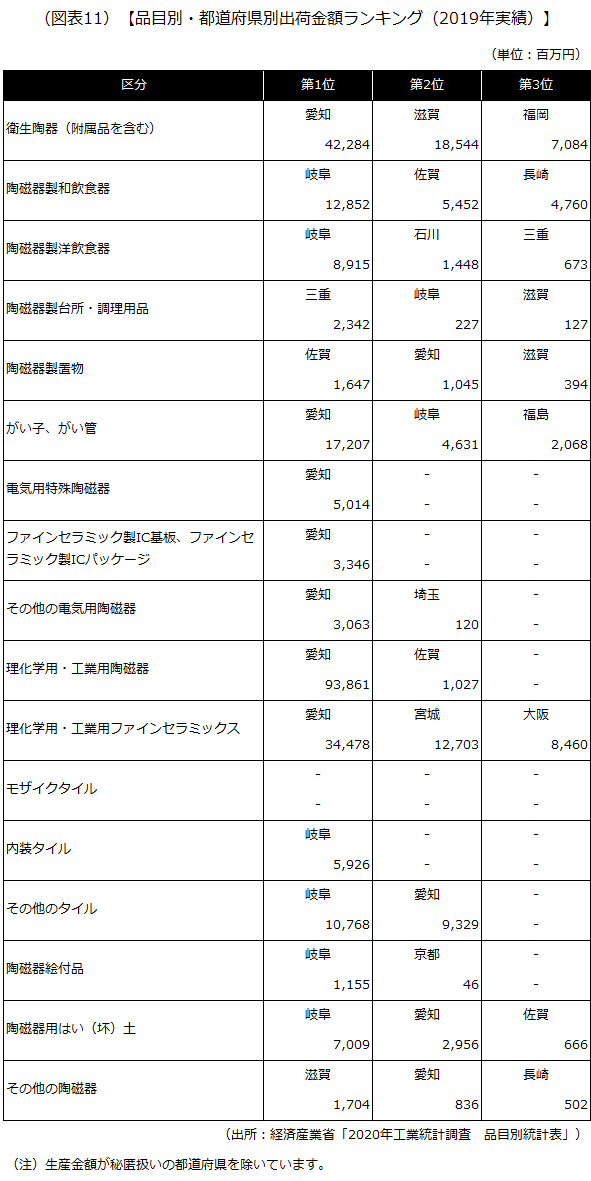

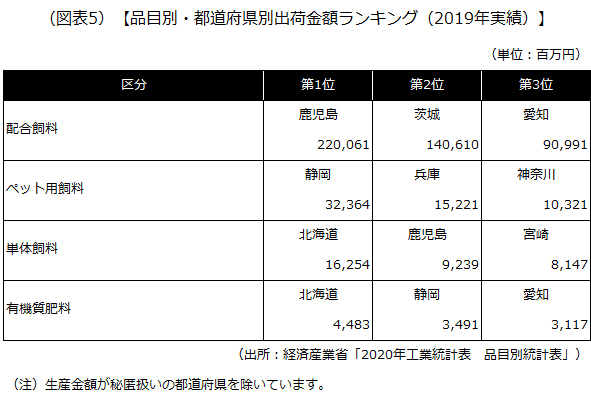

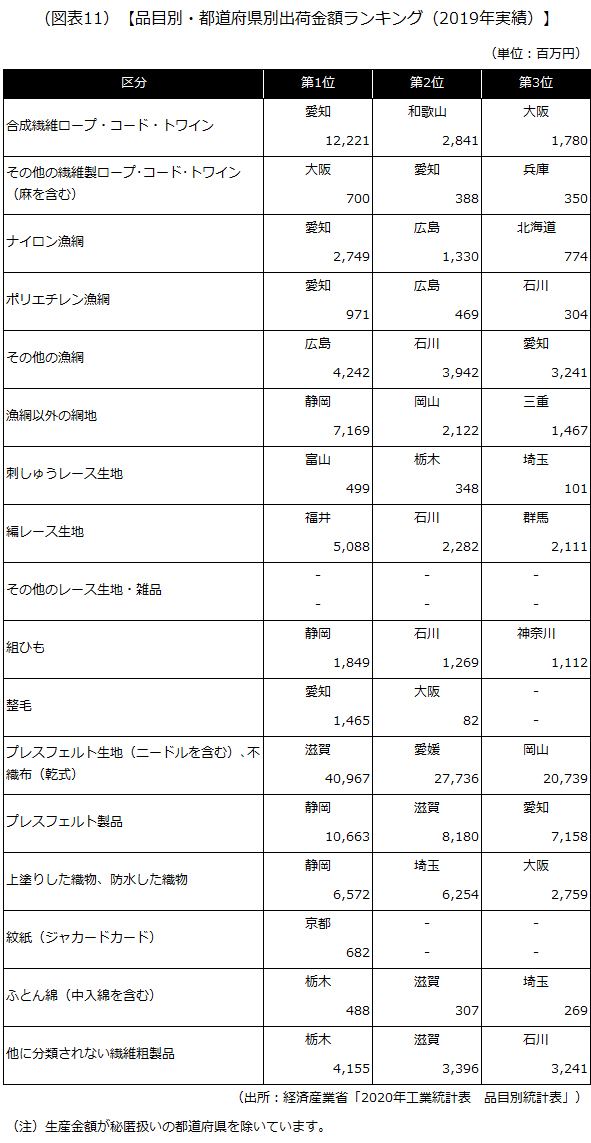

2 品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)

品目別・都道府県別出荷金額ランキング(2019年実績)は次の通りです。

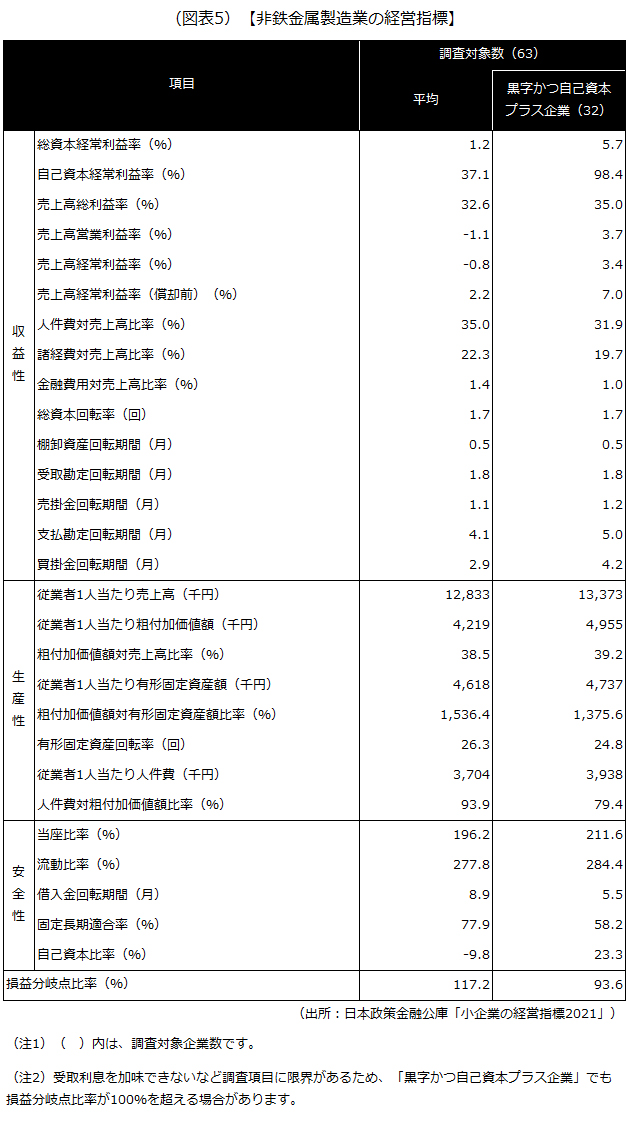

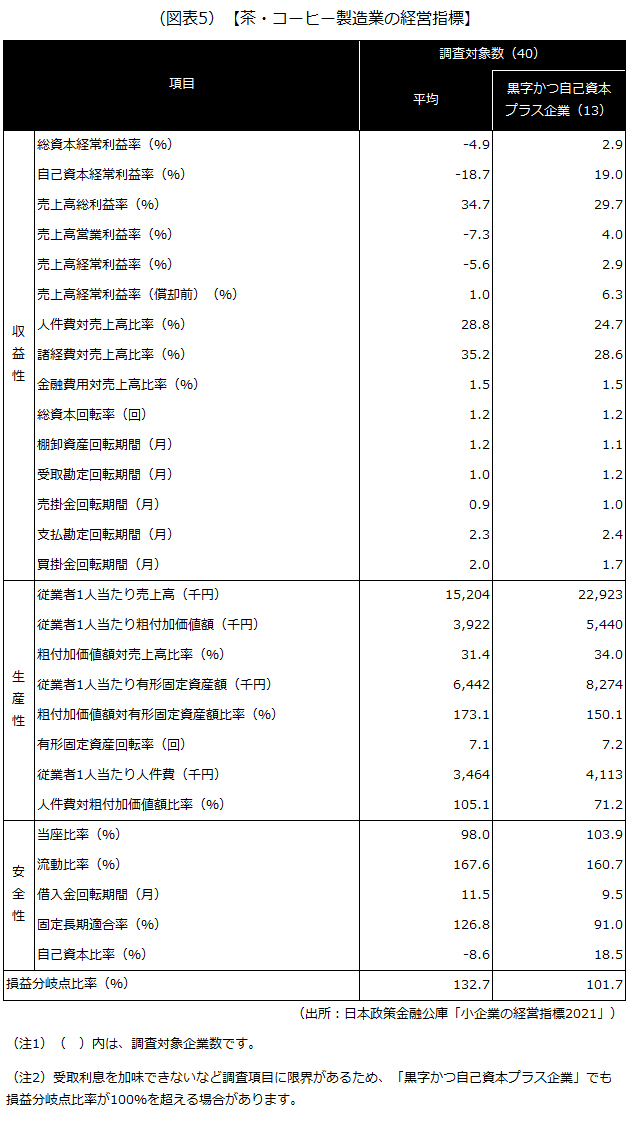

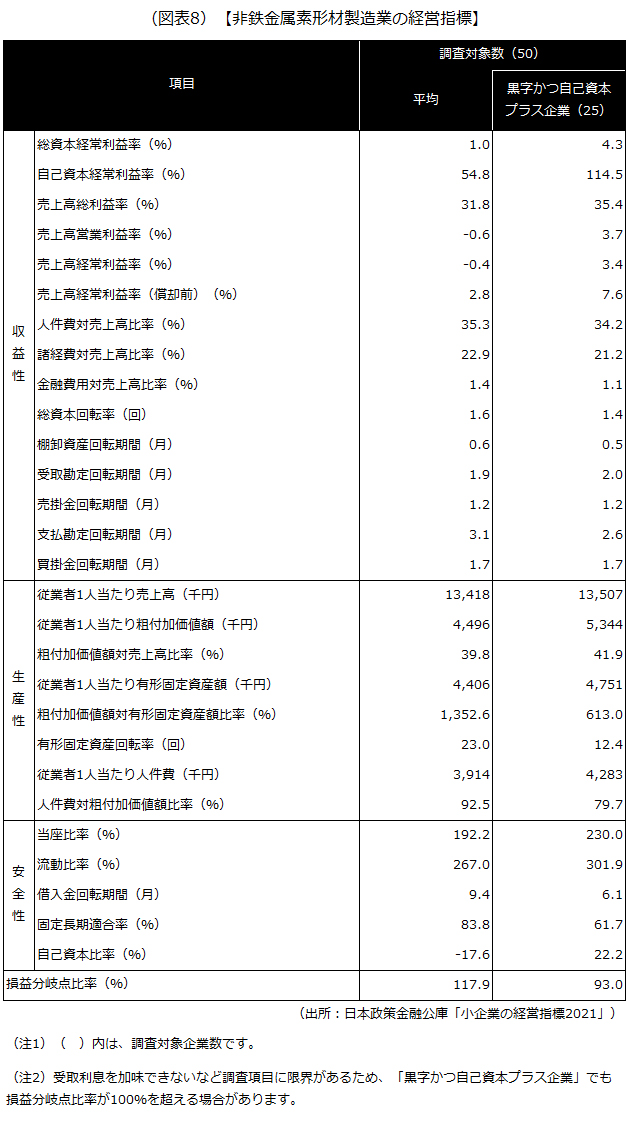

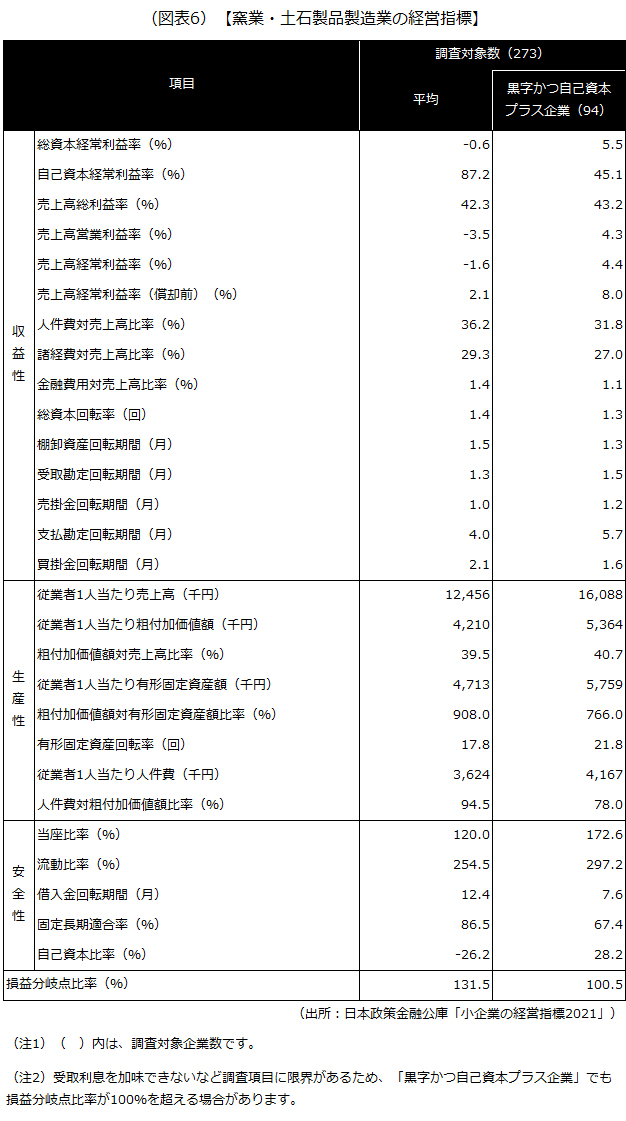

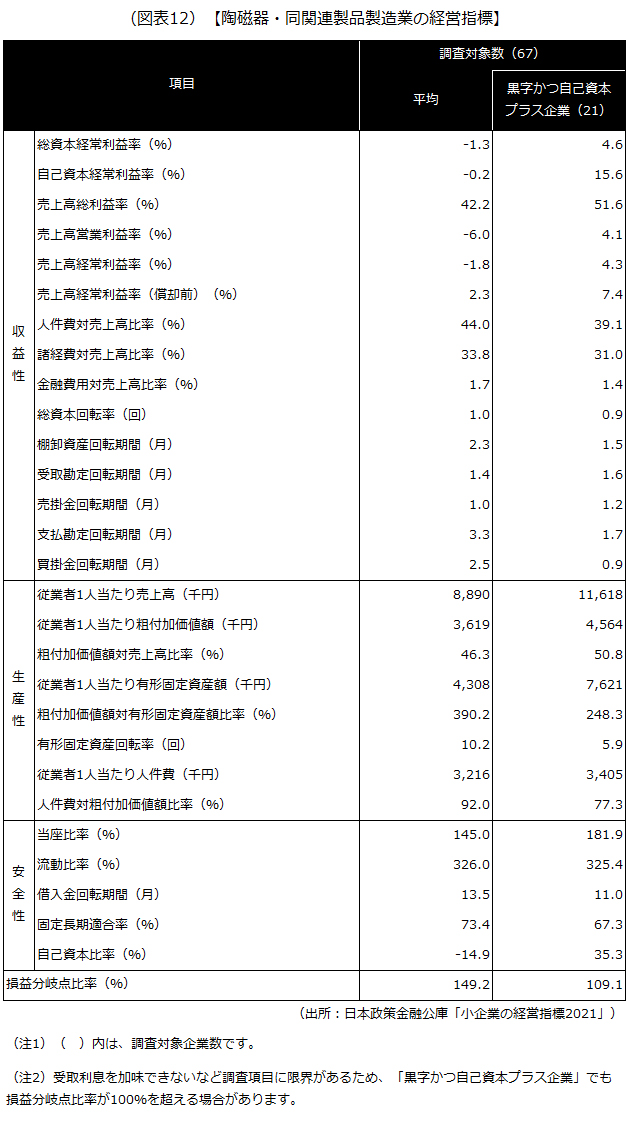

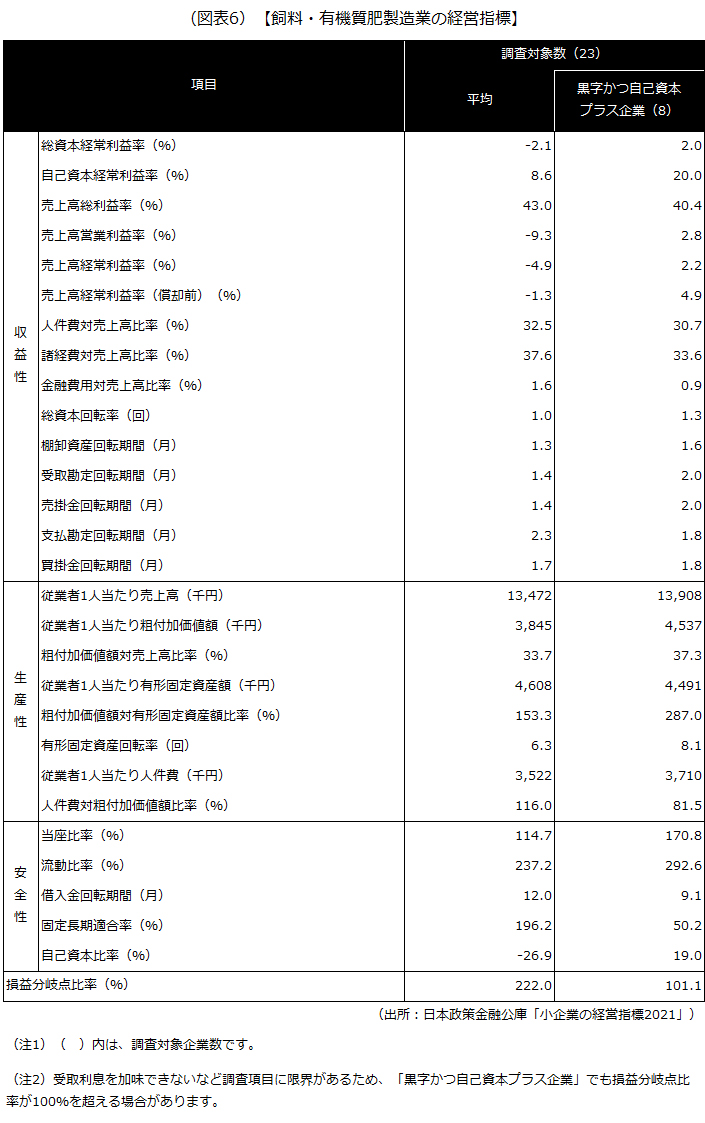

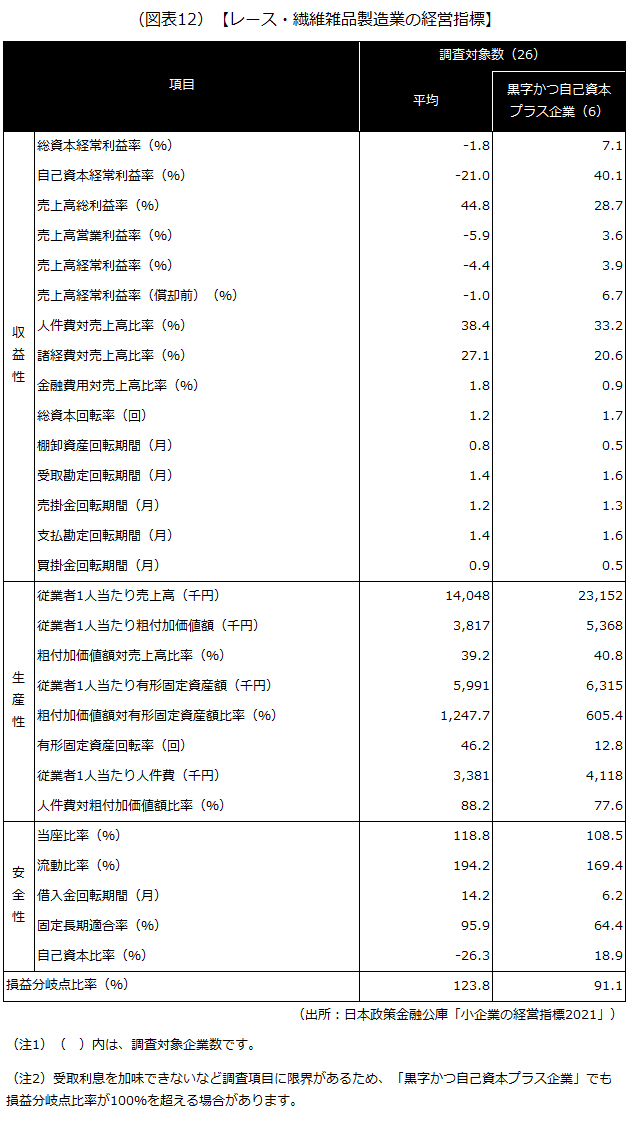

3 経営指標

以上(2021年12月)

pj55019

画像:unsplash