書いてあること

- 主な読者:与信管理をしっかりと組織に定着させたい経営者

- 課題:具体的にどのようなことをすればよいのか分からない

- 解決策:与信調査の流れを知り、チェックリスト化して組織に定着させる

1 知らない相手と取引するのはリスクが大きい

企業の倒産は規模や歴史にかかわらず発生します。従って、新規取引時はもちろん、既存取引先についても経営状態を把握する必要があります。そのために必要なのが継続的な信用調査であり、これにより、倒産の予兆に気付き、貸し倒れを未然に防ぐ可能性が高まります。

このように、信用調査は重要な取り組みですが、中小企業では十分な信用調査を行っていないことがあります。また、行っていたとしてもその情報が社内でうまく共有されていない場合があります。例えば、相手の信用不安に関する情報を事前に入手していたのに、その情報が共有されておらず、営業担当者が取引を開始してしまったといったケースなどです。

こうしたことがないように、企業はきちんと信用調査を行うだけではなく、マニュアルなどを作成し、

相手を知らずに営業したり、取引したりするのは、とてもリスクが高いことである

ことを従業員に教育する必要があります。

2 信用調査の概要と方法

1)信用調査機関による調査

信用調査機関を利用すると、より客観的で、他社とも比較可能な情報(有料)を入手することができます。データベースに登録されている簡易な信用情報をインターネットから取得する方法が一般的ですが、信用調査機関が調査員を派遣して経営者などと直接面会をして作成するレポートを購入する方法もあります。代表的な信用調査機関としては「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」の2社があります。

■帝国データバンク■

https://www.tdb.co.jp/

■東京商工リサーチ■

https://www.tsr-net.co.jp/

2)同業者調査

同業者と情報交換することで、取引先の一般的な信用度を知ることができます。タイミングがよければ、倒産の予兆を感じさせるような情報をいち早く入手できることもあるので、同業者との情報交換のパイプは持っておく必要があります。

ただし、同業者からの情報は主観的で、臆測を多分に伴うことに注意が必要です。そのため、信用調査機関の「調査レポート」などと併せて活用しましょう。

3)実態調査

自社の営業担当者などが実際に取引先に出向き、観察や面接などを行って相手の経営状態を細かく調査します。従業員が実際に見聞きした情報をまとめているので信頼できますが、少なからず本人の主観も入っています。

例えば、長年の付き合いがある取引先に対しては思い入れがあるので、甘い評価をしてしまうことがあります。逆に、担当年数が浅く、得られる情報が少ない場合や、担当者が苦手と感じているような取引先の場合は辛めの評価になることもあるでしょう。

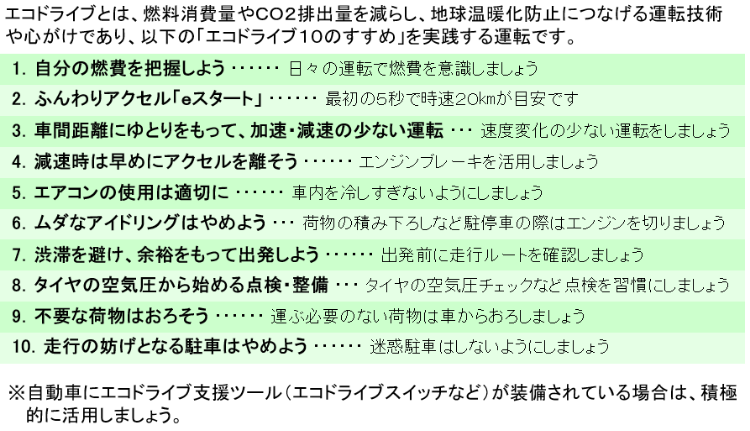

3 信用調査のフローチャート

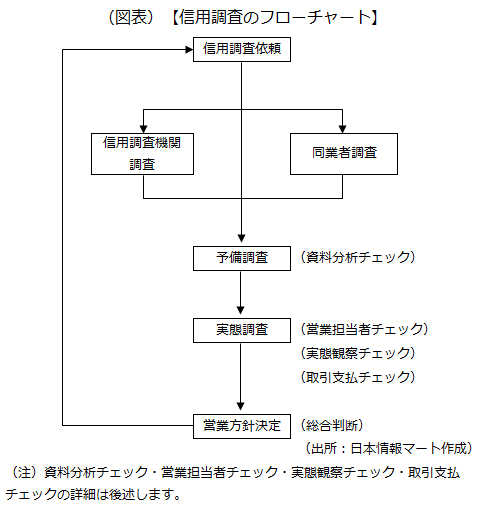

信用調査は「予備調査」と「実態調査」に大別され、予備調査の結果を踏まえて実態調査を行うという流れになります。

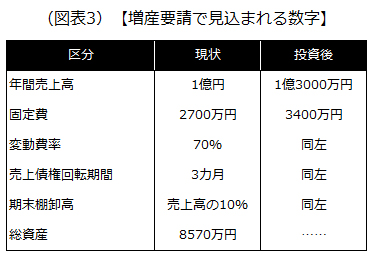

まず、取引先の概要を知り、どの程度の実態調査が必要かを調べるため、信用調査機関調査と同業者調査を行います。その後、予備調査として、そこから得られた資料を基に分析していきます。その後、実態調査に移ります。実態調査は、「予備調査で得た情報から、取引先の実情を観察や面接などによって確認する調査」です。このような2つの調査結果から、取引方針や与信限度などを決定し、実際の営業活動に反映させていきます。

信用調査のフローチャートは次の通りです。

4 信用調査のマニュアルの項目と作成

信用調査の具体的な手法は、経験の浅い営業担当者でも行うことができるようマニュアル化することが必要です。作成するマニュアルは、文章よりも各項目のチェックリストによる○×式シートなどが分かりやすく、調査実施の手間が省けるでしょう。マニュアルに盛り込む主な項目は次の4つです。

- 資料分析チェック:基礎資料から読み取れる情報のチェック

- 営業担当者チェック:営業担当者による日々の経営・営業状況のチェック

- 実態観察チェック:個々の営業担当者や「営業管理者」)による企業実態(取引先の変化)に関するチェック

- 取引支払いチェック:事務担当者の記帳、管理情報チェック

以降では、資料分析チェック・営業担当者チェック・実態観察チェック・取引支払いチェックの詳細にも触れつつ、信用調査マニュアルを作成する際のポイントを紹介します。

5 資料分析チェック

既に入手している基礎資料から予測される情報のチェックです。過去に行った「信用調査機関調査や同業者調査」「協力的な取引先から提出される財務諸表、不動産・商業登記簿謄本」などの定期的な点検が該当します。

資料分析チェックは、営業担当者が自身の取引先について定期的に実施し、そのデータを蓄積しておくとよいでしょう。具体的なチェック項目の例は次の通りです。

1)基本事項

- 商号

- 沿革

- 資本金

- 事業概要

- 従業員数

- メーンバンク

- 主要取引先

- 主要株主(出資者)

- 主要役職員

- 本店、支店、工場、その他事業所の数や所在地

2)継続事項

- 不動産登記情報のチェック(所有権の移動、第三者の権利設定、消滅など)

- 商業登記情報のチェック(主要役員、資本金、支店、その他営業状況の変化など)

6 営業担当者チェック

営業担当者に、「日常の営業活動の中で積極的に取引先の経営、信用情報を収集・チェックさせる方法」です。営業担当者は取引先だけではなく、同業者や隣近所などからの情報収集も行うと、より効果的です。具体的なチェック項目の例は次の通りです。

1)営業状況

- 新規、多額の設備投資または未経験の分野への進出投資

- 新任経営者による営業方針、営業政策の急激な変更

- 従業員の目立った異動、増減

- 主要売上先の変更、取引状況の急変

- 主要仕入れ先の変更、系列の転換

- 主要役職員の更迭、辞任、死亡、事故など

2)資金繰り

- 融通手形の発行

- 取引先の倒産による多額の焦げつき、貸し倒れの発生

- 金融業者などの高利資金の利用

- 他の債権者の債権保全の状況や取り立ての強化

3)経営者の私生活

- 経営者およびその家族の死亡、事故、病気など

- 夫婦間、家庭内の不和、不満、不遇

- 趣味、道楽、賭け事などへの過度の熱中

- 名誉職、公職への過度の執心や熱中

- 本業外の投機的事業、相場などへの過分の投資や傾注

- 同族役員間の不和

7 実態観察チェック

営業管理者などが取引先訪問時に、経営や営業状態を注意深く観察し、その変化をチェックする方法です。営業管理者は、店頭や工場内、倉庫内などを詳細にチェックして取引先の経営状況を調査します。具体的なチェック項目の例は次の通りです。

1)営業状況の変化

- 店内、現場における異常な雰囲気

- 店舗、工場、倉庫、特に本社事務所、社長私宅などの新築、増築、改築、拡張など

- 高額な機械装置、高級乗用車、その他高額資産の購入とその後の利用状況など

- 在庫の急激な増減、返品の急増、特定品の異常な荷動き

- 自動車、その他稼働率の高い営業用資産の買い替え状況およびその整備状況

- 従業員の集団離職、幹部従業員の相次ぐ退社、労働争議の激化など

- セールス訪問時における来客・電話などの繁閑度、機械工具などの稼働操業状況、従業員の勤務態度など

- 社内の告示、机上や黒板のメモなど

2)応対、支払い状況の変化

- 自社に対する応対、支払い態度の急激な変化

- 自社以外の仕入れ先、外注先に対する支払い引き延ばしの兆候、支払い遅延の言い訳

- 一部債権者の債権取り立て強化の動き、仮差し押さえ・仮処分・差し押さえ・強制執行などの、法的手続きの進行

3)代表者および主要役員の変化

- 代表者および主要役員の交代

- 大口取引先・大口債権者・金融機関の担当者に対する役員などの接触状況、応対態度の変化

- 来訪客筋の急激な変化、特に本業外および好ましからざる来客の急増

- 役員相互の接触、また役員と従業員との接触態度の変化

- 趣味道楽への出費や新規事業・本業外への投資の傾注度合い

8 取引支払いチェック

経理担当者などが、取引先ごとの売り上げ、代金回収の記帳照合、監査事務、代金決済状況などをチェックする方法です。具体的なチェック項目の例は次の通りです。

1)取引状況の変化

- 取引高(取引数量、取引金額、取引商品構成)の急激な増減、変化

- 取引条件の変更とその後の取引高変動

- 設備投資、または新規事業進出後の取引情報、支払い状況の変化

- 取引商品構成の異常な変動など

2)買い掛け支払い手段の変化

- 現金(小切手)、手形による支払い割合の変化

- 回し(裏書譲渡)手形の急増、特に直接営業取引がないと思われる企業の振出手形の増加

- 先日付小切手の発行、異常な長期決済手形の振り出し

- 商取引名義人、正常銀行当座取引名義人以外の名義人振り出しの手形、小切手による支払い

9 信用調査教育の実施

自社独自の信用調査マニュアルを作成することは、経営の安定を図るだけでなく、従業員に信用調査の意識を植え付ける意味でも非常に重要です。

作成した信用調査マニュアルを効率的に活用するために、従業員に信用調査に関する教育を行いましょう。まず、営業管理者には、債権管理などの問題を研修テーマに取り上げ、手続き方法や、取引先の信用情報の収集分析方法を習得させます。同時に、営業担当者には、営業活動に関する教育の中で信用調査の重要性について理解させます。そして、経営者は朝礼・社内通達・各部連絡会議などで、信用調査の重要性を社内に周知徹底させましょう。

以上(2021年9月)

op60011

画像:Mariko Mitsuda