年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、山田 一慶さんと小野 敬明さん(ともにBlueCircleの共同代表パートナー)です。

「エクイティ活用によるスタートアップ支援」というと、「東京、都心部、ITの会社」といったキーワードを連想するかもしれません。しかし、BlueCircle(ブルーサークル)さんが考えているのは、日本全国、むしろ地方で、そしてソーシャル領域などIT関係ではない会社にもスタートアップ的な経営ノウハウを伝え、経営を変えていくことです。

以降では、山田さんと小野さんがなぜそう考えているのか、そして具体的にどのようにスタートアップ支援をされているのかをご紹介していきます。お二人のお話を聞いているだけで、なにか自分自身の考え方がバージョンアップされていくのを感じます。経営者の皆さまにとって今後の事業成長のヒントになることも多いと思いますので、ぜひご一読ください。

1 ポイントは「経営の伴走支援」

まず、BlueCircleさんがやっておられることをご紹介します。同社ウェブサイトトップページには、BlueCircleさんを表す言葉として次のように記載されています。

(出所:BlueCircleウェブサイト公開資料)

BlueCircleさんはスタートアップのエクイティ活用支援が得意ではありますが、ポイントは「伴走支援」のところです。BlueCircleさんは、スタートアップの経営者と毎週のように顔を突き合わせ、どんなプロダクトを作るか、どうやってマーケティングや資金調達を進めるか、といったスタートアップ経営の根幹を継続的に議論し、意思決定を支援しており、1社1社にかなり深く入り込んで、まさに「経営の伴走支援」を行っておられます。

よくある一般論に終始するコンサルティングや、「お金が必要なら調達してきましょう」というブローカー的なものでは全くなく、資金調達も含めて、

会社の成長の鳥瞰図を経営者と一緒に作っている

イメージです。

スタートアップやベンチャー、創業間もない会社の場合、「経営のことを考えるのが経営者一人しかいない」状況が多いかと思いますが、そうすると、経営者一人では解決できない、先に進めないことも出てきます。そうしたときにレイターステージのスタートアップで経営層を経験した、実際にスタートアップの資金調達などの経験もありスタートアップが成長した後の経営についても分かっている、そして「経営者と同じ目線に立ってくれる」スペシャリストに相談できるのは、経営者としてかなり心強いのではないでしょうか。BlueCircleさんは、まさに、「経営者の頼れる伴走者」で、こうした伴走者はなかなか探しても見つからない、言われてみれば絶対に必要なのに、今まで無かった新しい存在です。

2 これまでのご経歴も信頼のベース

BlueCircleさんはご支援する会社から見れば外部の人ということになりますが、やっておられることは

「外部だけど内部」

と言えるほど深く入り込んでいます。こうしたことができるのは、BlueCircleの方々のご経験もあって、お客さま(会社さん)から信頼されているからだと感じます。

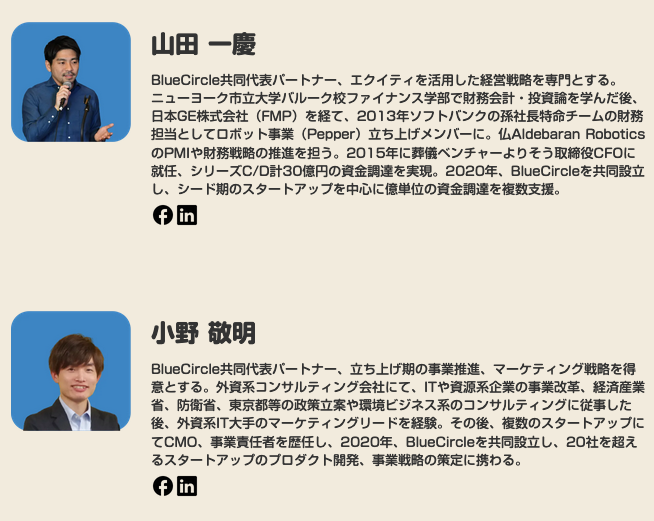

山田さんと小野さんのご経歴をいくつかご紹介しますと、ソフトバンクでロボット事業(Pepper)立ち上げの財務責任者としてフランスの会社を買収、スタートアップで30億円の資金調達を実現(山田さん)。経済産業省・防衛省・東京都などの政策を立案、外資系IT大手のマーケティングを経験した後、複数のスタートアップでCMO・事業責任者を歴任(小野さん)。お二人のご経歴は同社ウェブサイトで公開されていますので、お読みいただくと、第一線でご活躍されてきたスペシャリストだということがよく分かると思います!

https://www.bluecircle.co.jp/team

(出所:BlueCircleウェブサイト公開資料)

山田さんはBlueCircleを立ち上げる前、ライフエンディングのマーケットを中心としたスタートアップ「よりそう」のCFOをやっておられました。そこで30億円の資金調達を実現されたわけですが、CFO在籍4年間で月商を3000万円から数億円にまで成長させたそうです。山田さんがこうした成長を実現できた背景には、ある先輩スタートアップのCFOと出会いがあるそうです。その方から、経営戦略から資金調達まで具体的なノウハウを手取り足取り教えて頂けたことで、ひよっこCFOからプロCFOへと成長することが出来た。だから、同じように困っているスタートアップ経営者を支援する事ができないか、という発想が今のBlueCircleにつながっていると山田さん。

また、小野さんはマーケティングや事業コンサルティングなど山田さんとは違った分野のスペシャリストです。小野さんいわく、山田さんとお二人がそろうと「財務からマーケティングまで幅広いビジネス戦略の全部含めてご支援できる」という思いでBlueCircleを立ち上げたそうです。本当に心強いお二人ですね!

その他にも、SaaSプロダクト開発企業のCOOをやっていた方やさまざまなスタートアップ でCMO、マーケティングの責任者をやっていた方、反対にVCサイド(外資系のベンチャーキャピタル)にいた方もいらっしゃるとのこと。こうしたメンバーで「レイターステージの経験を持っている人が、ゴールから逆算していかにゴールでたどり着くかを支援している」のだそうです。まさに、スタートアップを成長させる&成長させた後の出口までの支援を実現するスペシャリストの軍団です。「スタートアップ的な経営」ノウハウも、かなりお持ちなのだと思います。

3 BlueCircleさんの「外部だけど内部」なご支援事例

1)他に聞かない「モックレベル」のご支援

BlueCircleさんのスタートアップ支援は「外部だけど内部」という言葉でも分かる通り、ご支援先の会社さんのかなり現場のところも一緒に考え、動きます。例えば、2021年6月30日に第三者割当を通じて、約2億円の資金調達が完了したヴァルトジャパン株式会社をご支援した場合もそうです。

●ヴァルトジャパンさんの資金調達に関するプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000013618.html

ヴァルトジャパンさんは、障がい者就労施設の支援をされているソーシャル領域の会社です。これまで障がい者就労施設に提供されていた仕事は、箱詰めなど、単純作業が中心でした。そこを、ヴァルトジャパンさんは、IT系の作業など「今まで障がい者就労には無かったような仕事」を獲得してきて作業として分解したり、取り組みやすい形に加工・分配して、障がい者の方々がやり遂げられるような体制を作られています。これにより、課題とされている障がい者の方々の低賃金を改善し、障がい者の方々が高単価な仕事に就けるようにしています。ヴァルトジャパンさんも、素晴らしいことを実現されている会社さんですね。

BlueCircleさんは、このヴァルトジャパンさんを2020年3月ごろからご支援されておられます。今後さらに事業を拡大していきたいという気持ちだったヴァルトジャパンさんに対して、BlueCircleさんが行ったご支援は、「じゃあすぐに資金調達しましょう」というものでは全くありませんでした。

「ビジネスの基本を建て付けていくこと」からスタートしていった

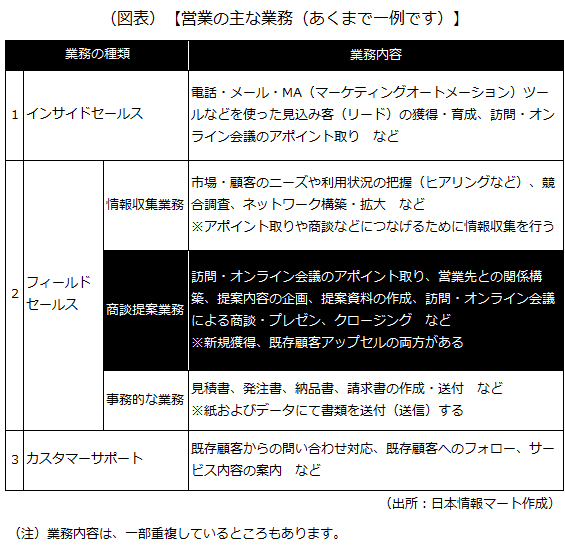

のです。資金調達をするためには投資対象として魅力的であることが重要なので、ビジネスが強くなるように「一緒に作り上げていった」のだそうです。BlueCircleさんがヴァルトジャパンさんへのご支援でやっておられることの例は次の通りです。資金調達に入る前に、経営を整えるところから入っておられるのが分かります。

- 資金繰りのマネジメント

- 注力する事業分野の決定

- 戦略的な商品化と営業体制づくり(営業戦略の策定)

- 上記をベースに資金調達に向けた成長ストーリー立案、戦略の立案

- 成長ストーリー、戦略の立案に基づく数字や計画への落とし込み

- 資金調達準備の際の売上拡大に向けた営業サポート

- 資金調達後のITプロダクトの企画、設計

(“モックレベル”までご支援!)

まさに「外部だけど内部」です! まるで中の人のように一緒にプロジェクトを進めている感覚です。特に注目したいのは「資金調達後」もしっかりと事業のお手伝いをされているところです。「資金調達後のITプロダクトの企画」をお手伝いする際は、なんと「あとはエンジニアがコードを書けばいい」というモックレベルまで(!)お手伝いされるそう。他ではあまり聞いたことがないレベル感のご支援で、驚きました。

こうしたご支援について山田さん、小野さんにお伺いしたところ、次のように語ってくださいました。ご支援するヴァルトジャパンさんの「思い」「志」に共感しているというところが、深い深いご支援につながっているのだと思います。胸が熱くなるお話です。

●山田さんと小野さんに伺った深いレベルのご支援について

ヴァルトジャパンさんの思い、BPOの事業自体は僕たちも共感するところが多くて、社会的な価値に貢献できるような投資が日本に増えたらいいなと思っています。

民間の、さらにベンチャーキャピタルのようなところが社会性の高い事業に出資して、支援するのが当たり前の世の中になったらいいなと思って支援しています。

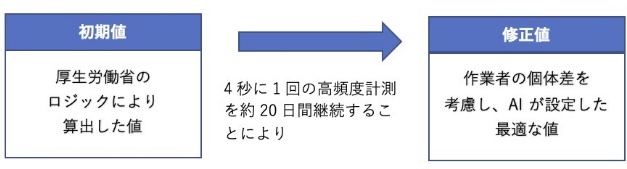

ただ、そういったスタートアップとか、VCファンダブルな事業を作っていく経験は、やはりみんなが持っているわけではないですよね。僕たちはこれまでの経験を生かして(ITプロダクトについて)、ユーザーのペインなども定義した上で投資価値のある事業戦略を描き、プロダクトの企画の詳細を落とし込んでエンジニアがコードを書くだけというモックのレベルまで昇華させていくところまで一気通貫で支援をしています。資金調達の支援というよりは経営のリソースや手段、施策みたいなところのレベルで我々はいつも伴走しているのです。

2)すでにある程度の規模で事業されている会社さんへのご支援も

また、起業直後のスタートアップに限らず、すでに年商10億円規模の本業をやっておられる中小企業のご支援などもされているそうです。

その会社さんは新たにスタートアップを作ろうとしており、「業界を変えるようなITプロダクトを作りたい」というご要望だったそうです。もともとIT系ではないためノウハウも知見もなし。そこで、BlueCircleさんは、最近のスタートアップやITビジネスの手法に関する情報をシェアしながら、事業計画・事業戦略を一緒に組み立てているとのことです。本業をすでにやっておられる会社さんがスタートアップを立ち上げる前の「かなり初期の段階」からご支援されているということなので、BlueCircleさんは、会社の第二創業や、中小企業が事業承継をした後、後継者が新しく事業をされる際のご支援なども得意なのではないかと思います。

4 BlueCircleさんとして実現したい世界

突っ込み度合いが、一般的なコンサルティングなどとは明らかに全く異なるBlueCircleさん。山田さんや小野さんがこうした伴走支援を実践されているのはなぜなのか、その思いをお伺いしてみました。すると、「日本の未来」を見据え、その未来を変えたいからという思いから、非常に深く考えられていらっしゃることが分かりました。

高度経済成長時代の経済成長が止まり、国の経済の基礎である人口も今後急速に減っていくことが予想されている今の日本。「間接金融で設備投資をして、人を大量に採用して、大量に売る。これで成長できていた」のが、叶わなくなったことで、今までの経済成長モデルが機能しなくなっています。こうした日本の状況を捉え、

「そうした中で日本の経済水準を維持していくには、急激に減る人口を上回る非線形の成長が必要です。この、今後求められる「非線形の成長」を唯一実現している経済モデルが、シリコンバレーが発明したITとエクイティを活用したスタートアップ経済なのです。」

と山田さん。

経営モデルを全体的に見直していかなくてはいけない中で、スタートアップやベンチャー的な経営の手法論は日本でも徐々に体系化されてきたそうですが、実践しているのは東京のIT系ベンチャーを中心とした一部のスタートアップやベンチャーだけ。

「日本の電機企業の多くが大阪発祥だったように、日本には新しい発想を持った起業家が全国各地に居る。しかし、エクイティは東京に集まっている。この偏在性は解決しなくてはいけない。スタートアップという新しい経営手法を、触れる機会のない経営者に伝えることで、日本はもっと成長できるはず。」

というのが、BlueCircleさんが伴走支援をされている大きな理由です。

●山田さんと小野さんのお話

(スタートアップ、ベンチャー的な経営は)東京の渋谷区、新宿区、品川区、港区だけではなくて、当然地方にもあってしかるべきだし、IT業界出身者だけではなくてソーシャルの会社や飲食店、いろいろな業界の出身者が居ていいと思っています。

ただ、そこにはエクイティとか、そういった成長を実現するためのモデルが、どう実現できるのかというノウハウがないだけ。実は体系化されている成功体験や手法があるのに、ノウハウと人材が最適にアロケーションされていないというのが現状だと思います。

それを解決したいというのが大前提にあって、BlueCircleをやっています。

こうしたお話をお伺いしていると、自分自身も考え方が非常にバージョンアップしていく感じがします。

また、小野さんがお話ししてくださった次の例も、とても大事なことだと感じました。「スタートアップ」「エクイティ」「IT」といった言葉や概念の難しさがハードルになって、新しい経営手法が広まる壁になっている状況が伝わってきます。

●小野さんに伺った「エクイティという言葉を知らなかった起業家の話」

先日新しい発想の事業を立ち上げて軌道に乗せようとされている起業家の方とお会いしたのですが、「エクイティ」という言葉自体を知らず、ベンチャーキャピタルからの資金調達という選択肢がある事自体を知らなかった、と言われていました。

言葉として知らないということは、その言葉を使った経営術も当然知らないわけで、とてもポテンシャルがある方でもその方向性を知らない、考えてもいなかったという事実があります。

エクイティを活用した経営が広まっていない事が、日本経済の成長性のボトルネックになっている現場に触れた思いがしました。

今まで知らなかったスタートアップ的な経営を「知る」ことで、今後の事業の可能性や選択肢は大きく広がっていくのではないでしょうか。

最後に、山田さん小野さんは、米国の投資家ピーター・ティール氏の言葉

「空飛ぶ車が欲しかったのに、僕らが手に入れたのは140字だけだった」

を例に、BlueCircledさんとしてどのような世界を実現したいかをお話しくださいました。

●山田さん小野さんによる「BlueCircleが実現したい世界」

ピーター・ティール氏の言葉で、「空飛ぶ車が欲しかったのに、僕らが手に入れたのは140字だけだった」というものがあるのです。

要は、21世紀には車が空を飛ぶ、ドラえもんや鉄腕アトムができているのだと誰もが思っていて、スタートアップの期待される役割もそこなのだと誰もが思っていた。

IT技術は予想以上に発展しているし、コミュニケーションは140字以内でできるようになっていて、いずれも素晴らしいことなのだけど、「それだけでよかったのだろうか」と問題提起をするような時代に入ってきている。

そういう意味では、日本にはもっといろんなスタートアップがあって良い。

今は比較的ITやエンタメにかたよっていて、もっと他のジャンルが増えても良かったのではないかと思っているのです。

僕ら(BlueCircle)が特にご支援しようとしているのは、地方やソーシャルなど中小企業の現場の方で、そういう方々がもっとスタートアップ的な方法論を使って、成長戦略を作って、世の中に価値を生み出していくようなことがもっともっとたくさん起きて良いはずで、そこの差分が埋められたらいいなと考えています。

確かに、一般的に多くの経営者は、無意識に「スタートアップやベンチャーは東京の一部のこと」と考えがちかもしれません。しかし、未来に向けて成長するためには、「今まで聞いたことのない言葉、手法」も学び、実践していくことが必要です。そういう「今までにないこと」「やったことのない方法」を、日本全国の志ある会社さんに伝え、ご支援されたいと語る山田さんと小野さん。BlueCircleさんの語ってくださった「実現したい世界、未来」に大きく心を揺さぶられ、深く考えさせられました。そして、未来に向けて行動しなければならない!とも思いました。BlueCircleさんの「伴走支援」が広まっていくよう心から応援しています!

以上(2021年7月作成)