Skip to content

書いてあること

主な読者:SDGsに取り組んでみたいと考えている経営者

課題:あまり資金や労力をかけないことから始めたいが、何から取り組むべきか分からない

解決策:公開されているSDGs Industry Matrixや、経営者自身の社会課題解決への想いを基にマッピングし、SDGsの何を目標にして、どのような取り組みを行うか導き出す

1 「SDGsはもうかるの?」はもう通用しません

SDGsに関わる取り組みをしていると回答した企業は、大企業が約90%であるのに対し、中堅企業では約60%、中小企業では約40%にとどまっています。なぜ、中小企業のSDGsが加速しないのでしょうか?

私が共同代表を務める一般社団法人SDGsマネジメント(以下「SDM」)が中小企業のSDGs導入の支援をさせていただいている中でよくいわれるのが、「SDGsはもうかるの?」という質問です。正直にお答えすると、必ずもうかるとは言えませんが、正しく理解すれば、お金をかけずに実践できますし、やらないよりも良い結果につながる と思っております。SDGsの取り組みの成果を数値化して発信できれば、自社の事業価値を再定義することができ、ブランド力が高まることで、融資面や採用面、企業間の連携でも有利になります。

これから学校の現場では、ESD(Education for Sustainable Development=持続可能な開発のための教育)が本格的にスタートします。若い世代はSDGsネーティブといわれる世代で、SDGsが当たり前の状態で社会を見ます。企業がSDGsについて考えなければならなくなる時代は、すぐそこまで来ています。良い意味で諦めて、SDGsを早く始めてみましょう。日本のSDGsは、まだまだこれからですので、今からでも遅くありません。

2 「何に取り組むか」を決めるヒントと先進事例

1)SDGsを進めるための3つのフェーズ

では、SDGsを始める際の手順を整理してみましょう。企業のSDGs導入書といわれている「SDG Compass」では5つのステップ(SDGsを理解する、優先課題を決定する、目標を設定する、経営へ統合する、報告とコミュニケーションを行う)があると言っていますが、SDMでは5つのステップをもう少し簡単に考えるために、3つのフェーズにまとめて導入のオススメをしております。

今回は、SDGsの具体的な取り組みに直結する、2番目のマッピングとストーリーについてお話をしたいと思います。マッピングとは何かというと、自社の取り組みをSDGsの17ゴールに当てはめることです。マッピングには2通りの方法があります。

2)産業別のSDGs導入のヒント

マッピングの1つ目の方法は、産業別のSDGs導入の手引書を参照するものです。例えば、一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンとKPMGあずさサスティナビリティが監訳・監修した「SDGs Industry Matrix」では、7つの産業別にSDGs導入のヒントを記載しています。少し難しい表現ですが、ゴール別に取り組み事例が記載されているので、自社の取り組みに近いものを探してみてもよいと思います。また、建築業界であれば、「建築産業にとってのSDGs―導入のためのガイドライン―」というハンドブックが販売されていますので、それを参照されるとよいでしょう。

3)低価格住宅の提供でゴール1:「貧困をなくそう」に取り組むSUNSHOW GROUP

マッピングの2つ目の方法は、経営者自身の想いを基に、独自のSDGsストーリーを組み上げていくものです。社会課題に対する経営者自身の想いを基に、自社の事業を再定義し、そこから取り組む内容を導き出す方法です。

まずは、政府のSDGs推進本部による第2回のジャパンSDGsアワードを受賞したSUNSHOW GROUP(岐阜県岐阜市、以下「SG」)を紹介します。SGの西岡徹人社長は、青少年育成などの奉仕活動によって社会課題解決を進めてきた青年会議所での経験から、SDGsの取り組みに興味を持ちました。

SGの取り組みでユニークなのは、各事業部がSDGsに基づいてブランディングしていることです。例えば、低価格住宅の販売を手がける事業部は、SUNSHOW夢ハウスというブランドを展開し、ゴール1:「貧困をなくそう」、ゴール10:「人や国の不平等をなくそう」に貢献しています。

低価格の商品を売ることは、価格競争で勝つことを目的にしてしまいがちです。それに対してSGでは、「全ての人にマイホームを」という社会課題解決を目的としています。このため、例えばローンが承認されにくい人には、審査が通るまでの手続きや、無理のない返済計画づくりのお手伝いなどもしています。この取り組みは、日本人のみならず、岐阜に在住する外国人にも好評です。外国人が、日本で持ち家を持つことによって、コミュニティーに参画ができるようになり、外国人に対する不平等が是正されるようになりました。

ここで重要になるのが、社会課題解決のストーリーです。SGでは、日本の社会問題や商圏である岐阜の地域課題を調査し、背景を明確に設定します。ゴール1に対しては、子供の貧困問題の背景や、解決に向けた指標や数値も記載されている政府の「子供の貧困対策に関する大綱」および岐阜県による「岐阜県子どもの貧困対策アクションプラン」を参照にしています。その上で、SGの本業である建築業という強みを活かし、それらの社会課題を解決するための新たな価値として、低価格住宅を提供すると再定義しています。

4)健康経営の推進でゴール3:「全ての人に健康と福祉を」に取り組む大平経営会計事務所

大平経営会計事務所(愛知県豊橋市)では、経営者である大平佳宏さんの「経営者は健康であってほしい」との想いを、自社の事業として再定義しました。経営者が心身ともに健康であることは、企業の健康や従業員の健康にもつながり、ひいては持続可能な企業への成長に結び付く、との考えに基づいています。

その結果、同社ではゴール3:「全ての人に健康と福祉を」を中心として、「経営者に寄り添い持続可能な経営のお手伝いができる会計事務所」を目標に掲げ、健康経営の推進、教育、ITの活用による働きがいのある環境づくりなどに積極的に取り組んでいます。

具体的な取り組みとして、まずは自社の職場改善から始めています。健康経営の推進としては、定期健康診断で再検査となった従業員へのフォローや、ストレスチェックとそのアフターケアなどを行っている他、従業員の定期健康診断の受診率100%、1日7000歩の運動といった数値目標を掲げています。この他、ゴール4:「質の高い教育をみんなに」では従業員の勉強会の参加を月1回以上、セミナー参加を年1回以上とし、ゴール9:「産業と技術革新の基盤をつくろう」では、コピー用紙使用率の30%削減を数値目標に掲げるなどしています。

事業内容だけでマッピングをしようとすると、会計事務所の場合などは、デジタル化や効率化といった内容に偏ってしまうことがあります。経営者の想いにフォーカスして、その企業がお客様や社会にどんな価値を提供したいのかを深掘りすることで、SDGsのゴールにマッピングをしていくことができる事例といえます。

5)女性の活躍推進でゴール5:「ジェンダー平等を実現しよう」に取り組む神美

神美(東京都渋谷区)は、「THE PERFECT LINE」というエステブランドを展開しています。経営者の田中由佳さんは、女性の経済的エンパワーメントに対する意識が低いことについて問題意識を持ちました。そこで、「女性の精神的自立は金銭的自立から」との考えに基づき、女性が活躍しやすい環境を整備し、男女の所得格差解消を進めることで、ゴール5:「ジェンダー平等を実現しよう」に取り組んでいます。

具体的には、年齢や経歴を問わず、全ての社員を対象としたキャリアアッププランを構築し、女性管理職の登用を図っています。また、「変わりたい女性に行動を起こさせ、女性が輝き活躍する社会の実現」をビジョンに掲げ、未経験者である「変わりたい女性」を優遇し、積極的に正社員として中途採用しています。

さらに、固定給と別にインセンティブ制度(年6回)を導入し、全社での表彰式を2カ月に1回行うなど、社員が自己成長感を持つことによってやりがいを感じる、長く働ける環境づくりにも取り組み、ゴール8:「働きがいも経済成長も」に貢献をしています。

また、田中さんのSDGsの取り組みで面白いのは、自社の取り組みをもっと広くさまざまなパートナーを巻き込む仕掛けとして、一般社団法人Women’s Independence Forumを立ち上げられたことです。SDGsはゴール17でも掲げているように、パートナーシップで目標を達成することが求められています。しかし、一般的な自社を取り巻くパートナーシップとは、利害関係を軸とするサプライチェーンでのつながりであります。自社の利益を中心とする考えではなく、視座を高めて、志を中心とする団体や協会を設立することで、多様な企業連携のみならず、今までになかった官公庁や大学・研究所とのパートナーシップを構築することが期待できます。

3 取り組みの成果を発信してメリットを得る

1)成果の数値化が、SDGsに取り組む企業にメリットを生む

SDGsはマッピングするだけで終わりではありません。SDGsはゴールであるので、具体的に達成目標が設定されるべきであります。

SDGsの構造をご説明すると、SDGsは17のゴールの下に169のターゲットがあり、さらに、その下に250近くのグローバルインディケーター(指標)があります。今、日本でSDGsの旗振り役になっている人たちの間では、このインディケーターへの注目度が高まっています。なぜなら、企業がSDGsに取り組むには、社会にとっても企業にとっても、その成果を評価する仕組みが大きな意味を持つからです。

グローバルインディケーターは外務省のウェブサイトで公表されていますが、世界各国の共通指標であるために、日本の実情に合っていない指標も多くあります。そのため、SDMでは法政大学デザイン工学部建築学科の川久保俊教授とともに、グローバルインディケーターをローカライズし、日本、そして地域ごとの社会課題に合った指標を設定する取り組みを進めています。ローカライズされた指標と、企業が取り組むSDGsを関連付けることによって、その企業が事業を継続すればするほど、社会により良い影響を与えるという関係性を数値化することができます。

さらにSDMと川久保教授は、その数値を基に、中小企業への金融(クラウドファンディングや制度融資など)が加速される仕組みを構築しようと、関連機関と研究を重ねています。中小企業にも、SDGsへの貢献度によって融資面での格差が生じる時代が来ているのです 。

2)SDGsへの取り組みのアピールが、採用や企業間の連携に有利に

格差が生じるのは融資面だけではありません。前述の通り、これからの若い世代は、SDGsネーティブといわれる世代です。企業にとっては、少子化で採用困難が予想される中で、自社のSDGsへの取り組みをより多くの人に発信していくことが急務であります。

そのためにも、これからSDGsに取り組もうとしている企業の皆様に使っていただきたいサービスが、一般社団法人サステナブルトランジションが提供する「Platform Clover」です。2021年8月の大幅アップデート後は、自社のSDGsの取り組みを体系的に発信できるだけでなく、プロジェクトの管理・評価もできるオンラインプラットフォームになります。SDGsに取り組むためのマッピングができたら、このプラットフォームに登録することをオススメいたします。

また、SDGsはゴール17で掲げているように、パートナーシップで目標を達成するものであり、そこにイノベーションの可能性があります。「Platform Clover」では今後、SDGsに関する自社のニーズと他社のシーズをマッチングする仕組みもできますので、大いに活用してほしいと思っております。

4 終わりに

「経済なき道徳は戯言(ざれごと)であり、道徳なき経済は犯罪である」(二宮尊徳)

私は日本で最初にSDGsの精神を説いた偉人は、二宮尊徳であると思っております。まきを背負って勉強した勤勉な人として語られていますが、尊徳は各地で農村再建をしました。当時の経済基盤は農業でした。尊徳の教えは「報徳仕法」といい、過去の収穫高(収入)と、年貢(支出)を洗い出し、また天候による飢饉(ききん)の可能性を考えた備蓄(貯蓄)をするために、生産効率を上げ、持続可能な生活スタイルを定着させようとしました。

その仕法を各地で授けるに当たり、上記のような言葉を残しています。大変厳しい言葉でありますが、これはSDGsの次のステップを指し示している言葉であると思います。私たちは、SDGsを通じて経済性と社会性を両立させ、日本のビジネスを「道徳ある経済」に進化させていくことが求められています。

以上(2021年5月)

pj80105

書いてあること

主な読者:リモートワークに対応した就業規則のひな型が欲しい経営者、労務担当者

課題:就業規則のどこを見直せばよいか分からない、定め方が分からない

解決策:オフィスワークとリモートワークの労務管理上の違いに注目する。就業規則本則に委任規定を設け、リモートワーク規程などでルールの詳細を定める

1 就業規則の中で見直しが必要な項目は?

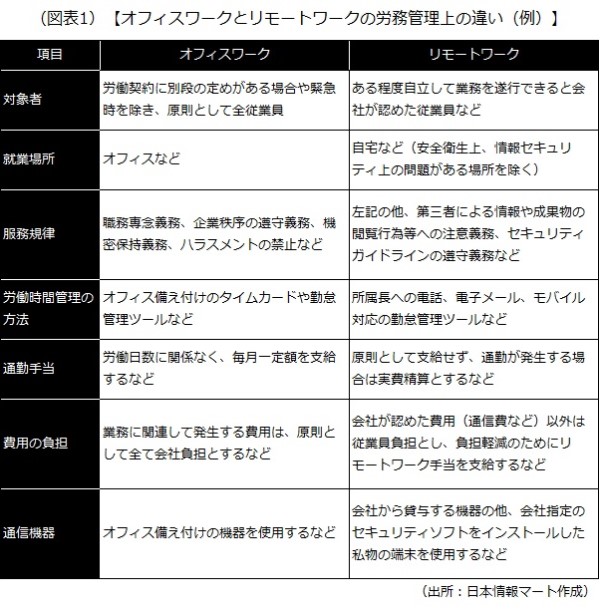

リモートワークのルールを就業規則で定める場合、「オフィスワークとリモートワークは労務管理上何が違うのか?」という視点で考えると、就業規則の中で見直しが必要な項目が分かります。具体的には、対象者、就業場所、服務規律、労働時間管理の方法、通勤手当、費用の負担、通信機器などです。 以降で、リモートワークに対応した就業規則のひな型を紹介します。

なお、リモートワークに対応した就業規則を整備する際のポイントについては、次の記事をご確認ください。

2 就業規則本則の委任規定

リモートワークのルールは、就業規則本則、またはリモートワーク規程などの別規程で定めます。分かりやすさで考えれば、就業規則本則に「別規程に定めがあります」との委任規定を設け、詳細はリモートワーク規程で定める方法がお勧めです。委任規定の例は次の通りです。

第〇条(適用範囲) 3)従業員のリモートワークに関する事項については、本規則の他「リモートワーク規程」の定めるところによる。

3 リモートワーク規程のひな型

以降で紹介するひな型は、一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【リモートワーク規程のひな型】

第1章 総則

第1条(目的)

第2条(リモートワークの定義)

第2章 リモートワークの許可・利用

第3条(リモートワークの対象者)

リモートワークを希望する者

雇用形態に関係なく、業務内容、業務遂行能力その他の事情を勘案して会社が適正と認める者

2)リモートワークを希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。

第4条(リモートワーク時の就業場所)

第5条(リモートワーク時の服務規律)

リモートワークの際に所定の手続きに従って持ち出した会社の情報および作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと

リモートワーク中は業務に専念すること

第1号に定める情報および成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取り扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理すること

リモートワーク中は自宅および会社が許可した場所以外の場所で業務を行ってはならないこと

リモートワークの実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドラインおよび関連規程類を遵守すること

リモートワーク中に事故・トラブルが発生したときは速やかに電話・電子メール・その他適宜の方法で会社に連絡すること

第3章 リモートワーク時の労働時間等

第6条(リモートワーク時の労働時間・休憩時間・休日)

電話

電子メール

勤怠管理ツール

SNS(LINE等)

3)リモートワーク勤務者は、会社の承認を受けた場合、第1項の規定にかかわらず始業時刻、終業時刻および休憩時間の変更をすることができる。

第7条(時間外および休日労働等)

第8条(欠勤等)

第4章 リモートワーク時の給与等

第9条(給与)

第10条(費用の負担)

第11条(情報通信機器・ソフトウエア等の貸与等)

第12条(緊急時対応)

第13条(災害補償)

第14条(安全衛生)

第15条(改廃)

以上(2021年4月)

pj60177

書いてあること

主な読者:事業承継の準備などのために、自己株式の取得を検討している経営者

課題:自社株を取得するメリット・デメリットと、手続きの基本が知りたい

解決策:後継者の負担が減る一方、自己資本が減少する。また、全ての株主を対象にする場合と特定の株主を対象にする場合がある

1 自己株式の取得について知っておくべき理由

安定的に経営をしている中小企業が自己株式の取得を検討する機会は少ないでしょう。しかし、自己株式の取得によって事業承継時の納税資金を確保したり、創業当時から株式を保有している株主に換金機会を与えたりすることができます。中小企業に多い「株式譲渡制限会社(非公開会社)」の場合、これらのメリットは一層大きくなります。そろそろ事業承継を考えなければならない経営者などにとっては、自己株式の取得は押さえておくべき重要なテーマです。

自己株式の取得によるメリット・デメリットは、「後継者の負担が減ったり、経営権・支配権が安定する一方、キャッシュアウトしたり、自己資本が減少する 」ことが基本です。これを押さえた上で、次章のメリット・デメリットを確認してください。その後の手続きも紹介します。

2 自己株式の取得によるメリット

1)事業承継時の納税資金の確保と株式の分散防止

事業承継において、後継者が換金性のない大量の株式を相続しなければならず、納税資金の確保に窮することがよくあります。この場合、会社が自己株式を取得することで納税資金が確保できます。また、後継者ではない相続人の株式を取得することで株式の分散が防げます。

そうでなくても、社歴が長く、相続が繰り返されている会社では、経営と関係ない人に株式が分散され続けます。そうした自己株式を取得すれば、経営権や支配権の確保につながります。

2)株式の換金機会の提供

株主に株式の換金機会を与えることができます。特定の株主から決まった条件(株式数、価額)で買い取るのが一般的です。しかし、株主からの申込総数が株主総会の決議した取得総数を超えた場合、案分比例分の株式の譲受けを承諾したものとみなされます。

3)株式持ち合いのスムーズな解消

株式持ち合いを解消したい場合、互いの株式を自己株式として取得(譲渡)すればスムーズに解消できます。ただし、相手の株主総会でその件が否決されると自社が一方的に自己株式を取得することになってしまいます。そのため、自社の株主総会の決議において「相手の会社での議案可決を条件 」とすることがポイントとなります。

4)配当負担金の減少と効率化

配当を出している会社の場合、自己株式には配当請求権がないので配当金の負担が減ります。また、ROE(株主資本利益率)やEPS(1株当たり利益)を算出する際、自己株式は算定式の分母から除かれるため、見た目上の効率性が改善されます。

3 自己株式の取得によるデメリット

1)財務体質の弱体化

自己株式を取得すると自己資本(純資産)が減少し、財務体質が弱体化します。また、資金が豊富な会社ならば自己株式を取得することで株主管理などが効率化されますが、資金に余裕がない会社だと手元資金が減り、資金繰りに窮する恐れもあります。

また、自己資本(自己資本比率)の減少によって、金融機関の格付けが下がる恐れがあります。金融機関との金銭消費貸借契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触すると、借入金の繰り上げ返済や利率の引き上げを要求される恐れもあります。

2)相続税評価額の上昇を招く

相続税評価額が上昇する恐れがあります。自己資本(総資産)の減少度合いによっては、株式の相続税評価額を算定する際の会社区分が「大会社→中会社→小会社」と変わります。そうすると、一般的に株式の評価額が高くなり、税負担が上昇します。

4 自己株式を取得する手続きの概要

会社法では、会社が自己株式を取得できる事由を、

会社と株主の合意による取得

それ以外の取得(法令・定款の定めに基づく株主の請求など)

に大別しています。また、会社と株主との合意による取得は、株主全てに売却の機会を与える場合と特定の株主のみに売却の機会を与える場合とに分かれます。それ以外の取得については、定款に定めた相続人などに売渡しの請求をする場合に注目します。

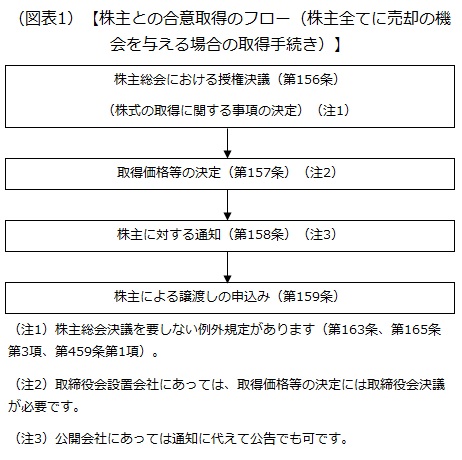

1)会社と株主の合意による取得。株主全てに売却の機会を与える場合

株主との合意により有償で自己株式を取得することは、株主に対する財産分配の一形態なので、原則として株主総会の授権決議が必要です。株主全てに売却の機会を与える場合は、普通決議で足ります。株主との合意取得のフローは次の通りです。

株主総会で決議する事項は次の通りです。株式を取得できる期間は、決議のときから1年以内で自由に定めることができます。

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては株式の種類および種類ごとの数)

取得と引換えに交付する金銭等の内容およびその総額

株式を取得することができる期間(1年を超えることができない)

通知を受けた株主は、譲渡しを申し込む株式数を明らかにして申し込みします。会社は、決定事項として定めた申込期日において株式の譲受けを承諾したものとみなされます。株主からの申込総数が決定事項で定めた取得総数を超える場合、案分比例分の株式(取得総数を申込総数で除して得た数に株主が申し込みをした株式数を乗じて得た数)の譲受けを承諾したものとみなされます。

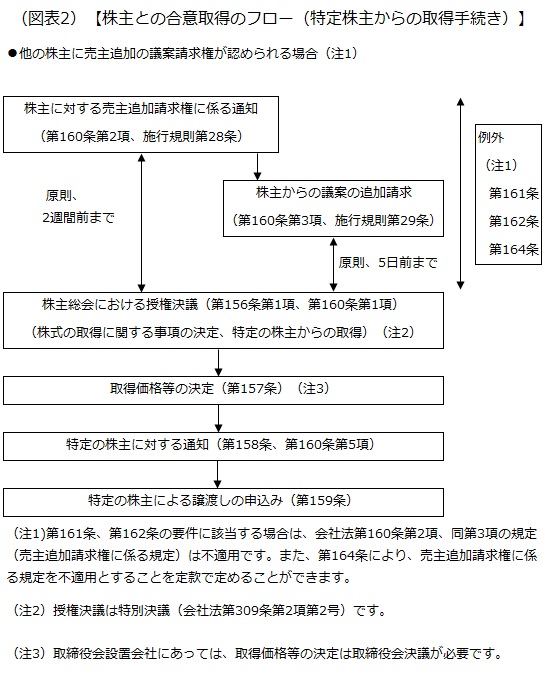

2)株主との合意による取得。特定の株主のみに売却の機会を与える場合

次に、特定の株主だけに売却する場合です。株主総会で譲渡人となる株主の氏名(名称)を決議することで、自己株式を有償で特定の株主から取得することができます。特定の株主からの取得における株主総会の授権決議は、特別決議が必要です。また特定の株主は、その決議において原則として議決権を行使できません。株主との合意取得のフローは次の通りです。

株主総会で決議する事項は次の通りです。株式を取得できる期間は、決議のときから1年以内で自由に定めることができます。

取得する株式の数

取得対価の内容とその総額

取得期間

会社は、原則として株主総会の2週間前までに、株主に「売主追加請求」(株主が「自身にも売却機会を与えてほしい」と請求すること)ができる旨の通知 をします。通知を受けた株主は、原則として株主総会日の5日前までに(定款の定めにより短縮可)、特定の株主に自己を加えることを請求できます。こうした希望があった場合、会社がこれに応じることが株主平等原則に沿うといえます。なお、種類株式発行会社が特定の種類の株式を取得する場合、売主追加請求ができる旨の通知は、取得する株式と同じ種類の株式を有する株主にだけ行えば大丈夫です。

なお、次の場合には、売主追加請求権に係る規定は適用されません。

市場価格のある株式を市場価格より安価で取得する場合

株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他一般承継により取得した株式を取得する場合

会社が株主からの売主追加の議案変更請求権を排除したい場合、定款に売主追加に係る議案変更請求権の規定を適用しない旨を定めます 。ただし、株式の発行後に定款変更をする場合、当該株式を有する株主全員の同意が必要となります。

3)定款に定めた相続人などに対する売り渡しの請求をする場合における取得

会社は、相続その他の一般承継(包括承継)によって譲渡制限株式を取得した者に対し、「当該株式を会社に売り渡すことを請求できる旨」を定款で定めることができます。これにより、相続による株式の分散が防止できます。

定款に基づいて会社が売り渡しの請求をするときは、その都度、株主総会の特別決議により、「請求をする株式の数」「株式を有する者の氏名または名称」を定めます。会社がこの事項を定めたときは、一般承継人に対し、当該株式を売り渡すことを請求できます。売り渡しの請求は、会社が一般承継を知った日から1年以内です。

当該株式の売買価格は、会社と一般承継人との協議によって決めますが、この協議がうまくいかない場合は、請求があった日から20日以内に裁判所に対し売買価格の決定の申立てをし、裁判所が定めた額が株式の売買価格となります。

5 「取得財源規制」とは?

自己株式の有償取得は、実質的には株主に対する払戻しといえ、無制限に認めると、会社財産が散逸し、会社の債権者が債権回収できなくなる恐れがあります。そこで、会社法では株主に対する払戻しに関する財源規制が定められています。株主との合意による取得、相続人などに対する売り渡しの請求をした場合の取得においても、株主に交付する金銭など(当該株式会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えることはできません 。

以上(2021年4月)

pj60053

書いてあること

主な読者:リモートワークを適法に実施するために就業規則を整備したい経営者

課題:就業規則のどこを見直せばよいか分からない

解決策:オフィスワークとリモートワークの労務管理上の違いに注目すると分かる

1 リモートワーク対応が必要な就業規則の項目は?

コロナ禍の影響でリモートワークを行う企業が増えています。リモートワークを実施する上で重要なのが就業規則です。リモートワーク時の労働条件等について就業規則に定めがないと、リモートワークの許可基準が曖昧になったり、労務管理面において従業員とトラブルになったり、会社として意図しない長時間労働で労働基準法に違反したりする恐れがあるからです。

「オフィスワークとリモートワークは労務管理上何が違うのか?」という視点で考えると、就業規則の中で見直しが必要な項目が分かります。 次の図表は違いの一例です。

次章では図表の各項目について解説します。先に具体的な規定例を見たい方は、次の記事をご確認ください。

2 リモートワークにおける就業規則の整備のポイント

1)対象者

リモートワークの対象者は、原則としてある程度自立して業務を遂行できる従業員です。しかし、その場合、オフィスには自律性の低い従業員が残ってしまう可能性があるため、管理職が交代で出社してオフィスワークの状況を確認するようにします。

2)就業場所

リモートワークで業務に集中しやすい環境は従業員によって異なるので、原則として従業員が自由に決定できるようにします。ただし、安全衛生上、情報セキュリティ上の問題をクリアできない場所はいけません。

3)服務規律

服務規律には、情報や成果物の取り扱いについて定めます。違反した場合の懲戒処分もセットで定めます。なお、リモートワーク時のセキュリティ対策については、セキュリティガイドラインなどが必要です。総務省「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」 (2021年3月22日時点ではガイドライン案が公表されています)が参考になります。

4)労働時間管理の方法

まず、オフィスワーク時と同じ労働時間制をリモートワークにも適用するのか、別の労働時間制にするのかを検討します。次に、リモートワーク時にどのような方法で始業・終業時刻を報告するかを決めます。加えて、リモートワークでは、プライベートの用事で業務を中断する「中抜け」が発生しやすいため、中抜けにも対応できるようにします。

なお、リモートワーク時の労働時間制については、次の記事をご確認ください。始業・終業時刻が従業員一律になっている固定労働時間制などは、会社も慣れているので管理がしやすいですが、「通勤がない分、時間を有意義に使いたい」といった従業員が多い場合、変形労働時間制などを導入するのも一策です。

5)通勤手当

リモートワークをしている従業員に、定額の通勤手当を支払うことは合理的ではありません。ただし、こうした従業員もオフィスでしかできない業務がある場合などは出勤することがあります。こうした場合の通勤費の取り扱いを決めます。

6)費用の負担

通信費や光熱費など、リモートワークに伴って発生する費用については、会社負担とするのが妥当です。とはいえ、これらの費用を明確に区別するのは現実的ではないので、従業員とトラブルにならないようなルールを決めます。

なお、従業員負担とする費用については、リモートワークの導入前後で従業員の負担がどの程度変動するのかを確認しましょう。従業員の負担が大きい場合は、毎月一定額の「リモートワーク手当」などを支給するのも一策です。

7)通信機器

セキュリティの観点から、リモートワークに必要な機器は会社が貸与します。従業員が私物のパソコンなどを使って業務を行う場合、会社指定のセキュリティソフトをインストールしてもらう、フリーのWi-Fiには接続しないよう指導を徹底するなどの対策を講じます。

3 就業規則を変更しなかったらどうなる?

1)トラブルが発生した場合に対応できない

例えば、リモートワーク時の労働時間管理の方法がオフィス就業時と異なる場合、そのルールを従業員に周知していないと残業時間が正確に把握できません。また、リモートワークでは気軽に作業に向き合う事ができるため、ついつい長時間労働に陥りがちともいわれています。無駄な労働を抑止するためにも服務規律や労働時間管理等についてのルールを徹底しておく必要があります。会社側の管理が不十分なために、従業員が過重労働による健康障害を起こしてしまった場合、会社が責任を問われることもあります。

また、私物のパソコンの業務利用を認める際のルールを定めて従業員に周知していないと、従業員の過失で情報の漏洩や消失が発生した場合でも、懲戒処分を科せないことがあります。

2)労働基準法上の罰則の対象となることもある

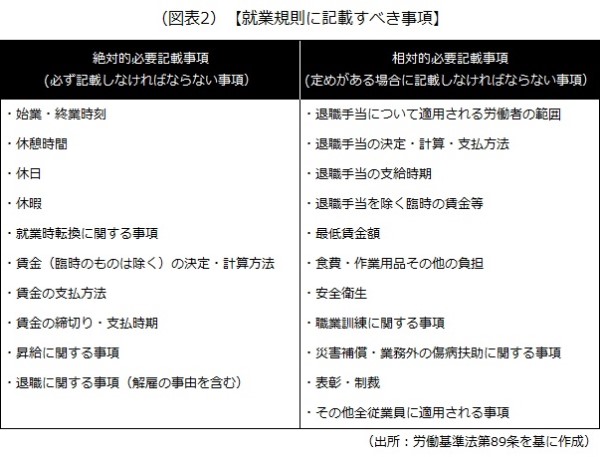

使用する労働者が10人以上の会社(実際は、本店や支店など事業場単位での判断)には、就業規則の作成・届け出義務があります。就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めがある場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があり、これらの内容が記載されていない場合、または記載事項に変更があったにもかかわらず就業規則の変更・届け出を行っていない場合、30万円以下の罰金が科せられます。

就業規則を変更した場合、会社は変更後の就業規則に過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見書を添えて所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。なお、過半数労働組合等への意見聴取、所轄労働基準監督署への届け出などの手続きは、オンライン(電子申請)で行うことができます。詳細については、次の記事をご確認ください。

以上(2021年4月)

pj60176

おはようございます。皆さんは日ごろから「有言実行」、つまり自分の考えを口にし、それを実行することを意識していますか。私の感覚ですが、失敗して「あいつは口先だけだ」と言われたくないなどの理由から、有言実行に苦手意識を持っている人が多いのではないでしょうか。今日はそんな皆さんに、フランスの軍人、ナポレオン・ボナパルトの話をしたいと思います。

ナポレオンは、18、19世紀にフランス革命後の混乱を収め、皇帝になった人物です。歴史に詳しくなくても、「余(よ)の辞書に不可能の文字はない」という言葉は、ご存じでしょう。まさに有言実行を宣言しているような言葉です。この言葉が生まれた背景とされる2つの説を基に、有言実行のためのヒントを探ってみましょう。

1つは、イタリアに侵攻したオーストリア軍の虚を突くため、アルプスの峠から奇襲を仕掛けたときにナポレオンが発したという説です。当時のアルプスは氷河で覆われた難所で、多くの部下が峠を越えることに難色を示しました。しかし、ナポレオンはこの言葉とともに部下の反対を押し切ってアルプス越えを敢行し、オーストリア軍への奇襲を成功させます。ナポレオンは、部下の多くが不可能だと思っていたことを、自身の宣言通り可能にしたわけです。しかし、失敗すれば多くの部下の命を失いかねない危険な作戦、そのプレッシャーは尋常ではなかったはずです。彼は、なぜこのプレッシャーに打ち勝てたのでしょうか。

そこで出てくるのが、もう1つの説です。実は、ナポレオンは「余の辞書に不可能の文字はない」という言葉を、日ごろからよく口にしていたといわれています。ナポレオンの軍人としてのキャリアは常に成功に彩られたものではなく、戦争で大敗を喫したり、政敵に追い詰められたりしたこともありました。時には周囲から「不可能なことばかりじゃないか」と揶揄(やゆ)されたかもしれませんが、彼は失敗や挫折を経験しても、この強気な姿勢を崩しませんでした。つまり、ナポレオンはあえて「不可能はない」と口にすることで、絶対に負けられないというプレッシャーを自分に与え続けたのです。そして、そのプレッシャーに打ち勝つことで、重要な局面でも決断を恐れない「自信」と、周囲からの「信頼」を得ていったわけです。

「自信」や「信頼」は、自分で勝ち取ることでしか得られません。そして、プレッシャーが大きいほど、それを乗り越えたときに得られる自信や信頼も大きくなります。我が国では長らく、何も言わず黙々と仕事をこなす「不言実行」が美徳とされてきましたが、うがった見方をすれば、不言実行は有言実行に比べてプレッシャーから逃げやすい働き方であるともいえます。

皆さんがビジネスパーソンとしてこれまで以上の成長を目指すのであれば、ぜひとも有言実行を実践する勇気を持ってください。期待しています。

以上(2021年3月)

pj17047

書いてあること

主な読者:感染症への警戒感により来店客数が回復しない店舗経営者

課題:感染リスクを下げるため、来店客同士や店員との接触機会を減らす方法を知りたい

解決策:店舗の混雑状況を伝えたり、携帯端末でオーダーや受け取り予約ができたりするアプリなど、接触機会を減らすIT関連ツールを活用する

1 リアル店舗の「感染リスク」への根強い警戒感

店舗経営者の皆さんにとって、頭の痛い存在となっている新型コロナウイルス感染症。マスクの着用、入店前の手指の消毒、店舗内の換気、透明シートやアクリル板の設置、適切な距離を保つための目印……。こうした「アナログ」な手法は、感染リスクに対して一定の効果はあるでしょうが、それだけでお客様の警戒感を完全に払拭することは難しいかもしれません。「同じものを買うなら、今まで通りネット注文と宅配でいい」という人もいるはずです。

そこで本稿で提案するのが、来店客と店員など、人との接触機会そのものを減らすのに効果のあるIT関連ツールの導入です。アナログな感染予防対策だけでない「一歩先行く店舗」というPRにもなりますし、店舗内の作業の省力化や売り上げの増加につながるケースもあります。こうしたツールの中には、政府や自治体からの補助金対象となるものもありますので、ぜひ導入をご検討ください。

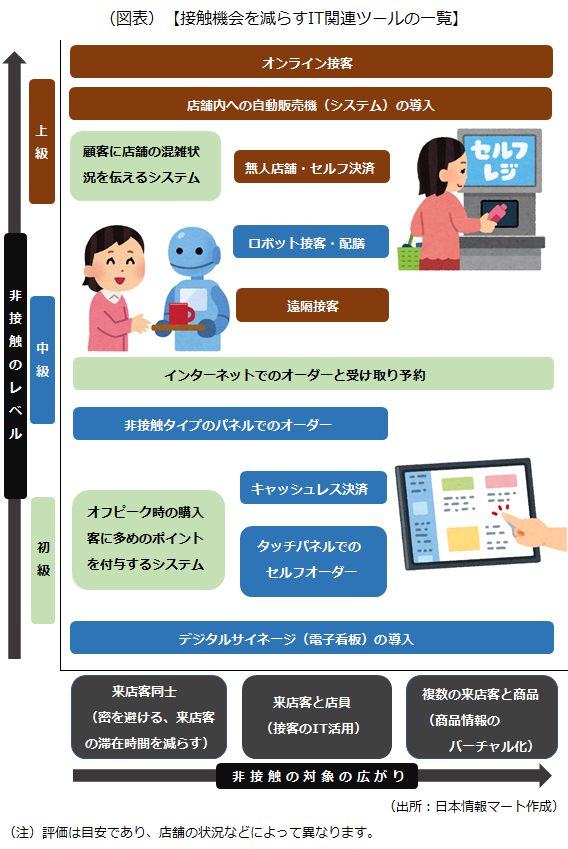

2 接触機会を減らすIT関連ツールの一覧

まずは、接触機会を減らすIT関連ツールを一覧にして紹介します。ツールを囲んだ枠の色はツール導入のための難易度のレベルを示しており、縦軸は非接触のレベル、横軸には非接触の対象(来店客同士、来店客と店員、複数の来店客と商品)の広がりを表しています。

次章からは、図表で紹介したIT関連ツールを詳しく説明していきます。導入のための難易度の低い順に挙げていきます。

なお、一部で商品例を紹介していますが、さまざまな商品がある中の一例であることをご承知おきください。

3 簡単に導入できるアプリなどでネット注文などに対応する

1)オフピーク時の購入客に多めのポイントを付与するシステム

来店客が店舗での感染リスクで最も警戒するのが、店舗内の“密”の状態です。ピーク時の来店客の一部をオフピーク時に誘導することができれば、店舗内の“密”を緩和することができます。来店時間を誘導するには、何らかの特典を設定することが効果的です。

来店客への特典で一般的なのが、ポイントです。情報システム会社などが提供するポイント管理システムを導入すれば、購入時間帯だけでなく、その日の天候や購入商品ごと、顧客のランク(過去の購入量)などによってポイントを増減させることも可能になります。また、顧客分析や効果的な販促プロモーションもできるようになり、売り上げアップにつながることも期待できます。

タブレット端末などを使って、購入客のスマートフォン(以下「スマホ」)にQRコードをスキャンしてもらうだけでポイントの付与・利用ができるシステムや、登録した顧客の電話番号を入力するだけでポイントを付与できるアプリなど、初期投資がほとんど不要なサービスもあります。

2)インターネットでのオーダーと受け取り予約

店舗内の密への対策の1つが、来店客の滞在時間を減らすことです。「目的買い」する来店客が増えて滞在時間が減れば、店舗のジャンルによっては回転数が増えて売り上げを伸ばすことも期待できます。また、ネットであればオーダーのやり取りが不要になるので、来店客と店員との接触機会を減らすことができます。さらに、購入客はネット上の商品リストを選んで注文するので、複数の来店客が同じ商品を手に取る機会も減ることになります。

「モバイルオーダー」とも呼ばれる、スマホなどの個人の端末から注文を受け付け、指定の時間に店舗で商品を渡すシステムは、まさに「目的買い」する人にうってつけのシステムです。既にハンバーガーショップをはじめとする多くの飲食チェーンや、家電、家具などさまざまなジャンルの店舗が導入しています。自社のウェブサイトにオーダーおよび予約受け取りのための入力欄を設けるだけで導入できますし、モバイルオーダーの専用アプリや、顧客にQRコードを読み込んでもらうだけでオーダーが可能となるシステムも販売されています。

モバイルオーダーには、主に飲食店向けに、店舗でのオーダーのみに用いるタイプもあります。後述するオーダー用のタッチパネルと違い、複数の来店客が接触する機会を減らすことができます。

3)顧客に店舗の混雑状況を伝えるシステム

来店客の中には、ある程度来店時間をずらしてでも密を避けたいと考えている人もいるでしょう。そうした来店客のために、店舗の混雑状況をスマホに伝えるシステムを導入してはいかがでしょうか。アプリなどを活用すれば、店舗内の混雑状況をより正確に、タイムリーに伝えることができます。さらに、ネットを通じて顧客との接点を持つチャンスにもなります。

自社のウェブサイトで店舗の混雑状況を告知する他、TwitterなどのSNSを通じてリアルタイムで混雑状況を発信しているケースもあるようです。既存の顧客に対しては、メールアドレスや電話番号を登録してもらい、メールやショートメールで混雑状況を伝えることもできます。また、自社の専用アプリを提供したり、インターネット会員などになってもらったりすると、混雑状況を伝えるだけでなく、プロモーションも行えるようになります。

「頻繁に店舗の混雑状況を更新する手間が面倒だ」という方には、さらに高度なサービスもあります。AIが店舗内の映像を基に混雑状況を分析し、自動でウェブサイトなどに情報提供したり、LINEを通じて顧客からの問い合わせに自動回答したりするシステムも販売されています。

4 タッチパネルやキャッシュレス決済などに対応する

1)デジタルサイネージ(電子看板)の導入

店頭にディスプレーを設置し、商品情報などを告知することで、来店客の滞在時間や接客時間、来店客が商品を手にする機会を減らすことができます。また、店舗内の混雑状況を表示することで、店舗内の密を減らす効果も期待できるでしょう。

紙のポスターでも一定の効果があるでしょうが、デジタルサイネージであれば、新鮮な情報や複数の情報を告知できるメリットがあります。この他、デジタルサイネージを導入することで、新規の顧客の呼び込みや、他社からの広告収入が得られる可能性もあります。

ただし、ディスプレーを購入するには、屋内用のコンパクトなサイズのものでも少なくとも10万円は見積もっておく必要がありますし、電気代などの維持費もかかります。

2)タッチパネルでのセルフオーダー

主に飲食店で、タッチパネルを使ったオーダーシステムが広がっています。タッチパネルを導入することで、来店客と店員との接触機会を減らすことができます。居酒屋などオーダーが頻繁に行われる店舗の場合、人件費の削減にもつながりますし、注文の漏れや間違いの防止にも役立ちます。

3)キャッシュレス決済

政府も推奨しているキャッシュレス決済を導入することで、現金の受け渡しがなくなり、来店客とレジ担当の店員との接触機会を減らすことができます。決済方法はクレジットカードや電子マネー、スマホによるQRコードなど多岐にわたります。

また、POSシステムや会計ソフトと連動させることで、在庫管理や経理などの省力化にもつながります。

4)非接触タイプのパネルでのオーダー

前述のタッチパネルの、非接触タイプのものです。パネルに触れずに入力できるので、複数の来店客が同じパネルを触れずに済みます。まだ一部の店舗でしか導入されておらず、コスト面でもハードルは高そうですが、今後は普及が進む可能性があります。

5)ロボット接客・配膳

従来は店員が行っていた接客や、飲食店での配膳(下膳)をロボットが行うことで、来店客と店員の接触機会を減らすことができます。初期投資(リース方式もあります)は必要ですが、人件費の削減や店員の負担軽減にもつながります。

接客ロボットには、人が遠隔操作するタイプ(分身ロボット)のものもあり、働き方改革や、外出困難な人の雇用に役立つことも期待されています。

5 遠隔接客や無人店舗など店舗運営そのものを見直す

1)遠隔接客

来店客に対し、店舗内に設置したモニターを通じて店員が店舗外から接客をする「遠隔接客」を行うことで、来店客と接客する店員の接触機会をなくすことができます。来店客が呼び鈴を押すタイプだけでなく、店員が店内の映像を見ながら店員側から来店客へ声掛けできるタイプもあります。

また、店員が「顔出し」をせずアバターを使って接客ができる機能が付いたシステムや、接客を行わないときはモニターを前述のデジタルサイネージとして使用できるシステムも販売されています。

店舗の省人化や、ロボット接客と同様に働き方改革に役立つことも期待されます。特に複数の店舗を展開している場合は、作業の効率化にもつながります。

2)無人店舗・セルフ決済

米国や中国で普及が広がっている無人店舗ですが、日本でも2020年3月の山手線・高輪ゲートウェイ駅の開業に合わせてウォークスルー型(購入商品のスキャンが不要)の無人コンビニがオープンするなど、一部で運用が始まっています。来店客と店員との接触機会がなくなり、人件費も大幅に削減できます。無人店舗とはいかないまでも、レジでの決済をセルフ方式にすることでも、来店客と店員との接触機会を大幅に減らすことができます。

2020年11月に東京・中目黒にオープンした持ち帰り専門ハンバーガーショップは、店舗内のセルフレジや専用のアプリおよびインターネットで注文・決済をした後、店舗内のロッカーで商品を受け取るシステムを採用しています。

ただし、無人店舗やセルフ決済の店舗は来店客と店員との接点が大きく減ってしまうので、他店との差異化や、接客サービスによる付加価値の提供が難しくなるというデメリットもあります。

3)店舗内への自動販売機(システム)の導入

店頭を含む店舗内に自動販売機(システム)を導入するという、一見不思議な光景ですが、感染リスクを下げるのには効果があるでしょう。当初は省人化などの目的から始まった動きですが、コロナ下で非接触という効果も注目され、ロッカー型の自動販売機を導入する店舗も現れているようです。

店舗内の自動販売機の先駆けとしては、コンビニの「コンビニ自販機」があります。当初は深夜時間帯の省人化を主目的として始まったものでした。また、東京・赤坂の老舗ようかん店は店舗内に自動販売機を設置しましたが、設置当時は接客を受けたくない人や急いで購入したい人などを想定していたようです。

回転ずしチェーンの一部の店舗では、持ち帰り用のすしを、店舗内の「自動土産ロッカー」で受け取れるサービスを提供しています。ロッカーは温度管理されており、決済時に発行するQRコードをかざすことで開けることができます。注文はモバイルオーダーや電話・FAXでも可能ですが、店舗内で注文をする場合、タッチパネルで注文してセルフレジで決済するため、注文から受け取りまで店員を介さずに店舗内で行うことが可能となっています。

4)オンライン接客

一部の顧客に対して来店前にオンラインを通じて接客を行うことで、来店客の滞在時間や来店客そのものを減らすことができます。チャットツールで顧客からの質問に回答するタイプの他、Zoomなどのオンライン会議システムを活用して、商品を見てもらいながら説明することも可能です。オンライン会議システムに予約管理機能などが付いたものも販売されています。

完全予約制の時間限定でオンライン接客を行っているところが多いようです。例えば住宅関連の「オンラインショールーム」では、コンシェルジュが商品について説明する際に、紹介動画に加えて、3D画面による商品の完成予想イメージを活用して、商品の色をシミュレーションすることができます。

以上(2021年5月)

pj70099

書いてあること

主な読者:トラック運送業者、荷主などトラック運送業者と取引のある企業

課題:ドライバーの確保のための労働条件の改善、適正な運賃・料金の収受に向けた取り組みなどが進んでいない

解決策:「標準的な運賃」を使用するために料金表を活用する、テレマティクスなどITの活用による生産性の向上などに取り組むなど

1 厳しい経営環境に置かれる運送業界

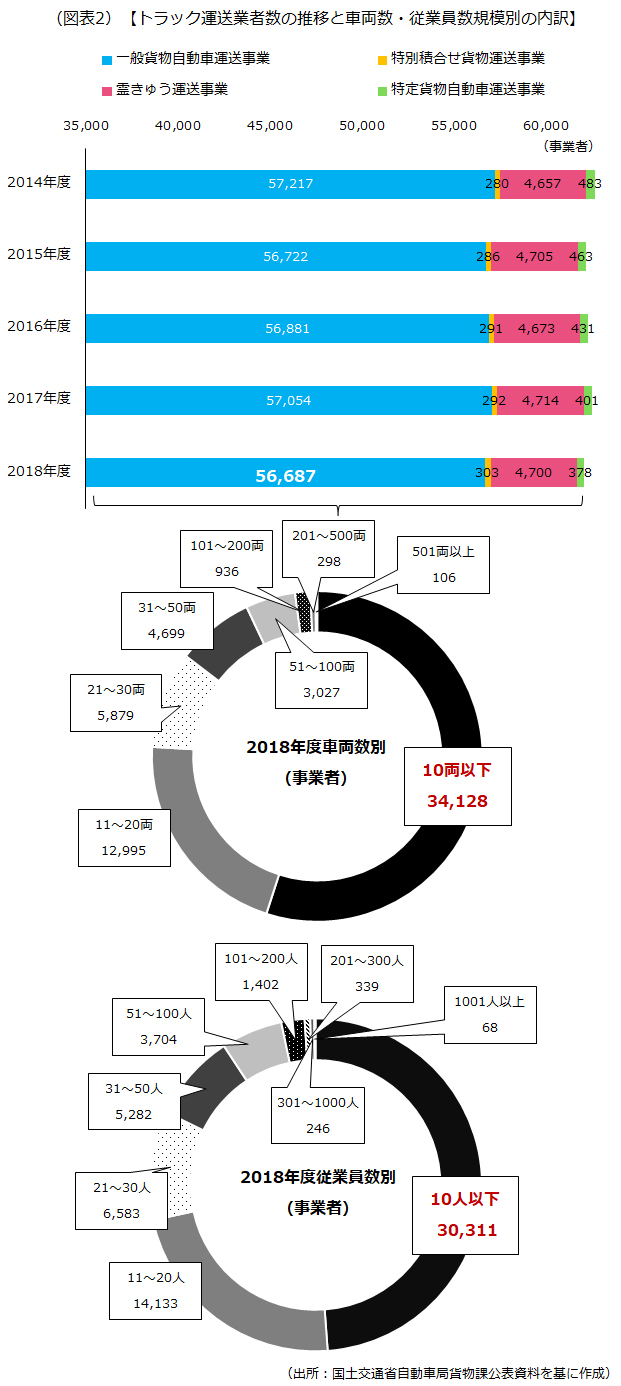

物流業界全体の市場規模は約24兆円で、トラック運送業界はその6割・約14.5兆円を占めます(全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業-現状と課題-2020」)。

産業活動や国民生活に欠かせないトラック運送業者ですが、その99%は中小企業であり、厳しい経営環境の中、黒字事業者の割合は54%です。車両10台以下の区分では、50%が赤字となっています(全日本トラック協会「経営分析報告書(概要版)―平成30年度決算版―」・本稿執筆時点で最新)。これは新型コロナウイルス感染症の影響が出る前のデータです。コロナ禍で物量が減る中、運賃値下げにより物量を確保しようとする動きもあり、2019年度以降はさらなる悪化が見込まれます。

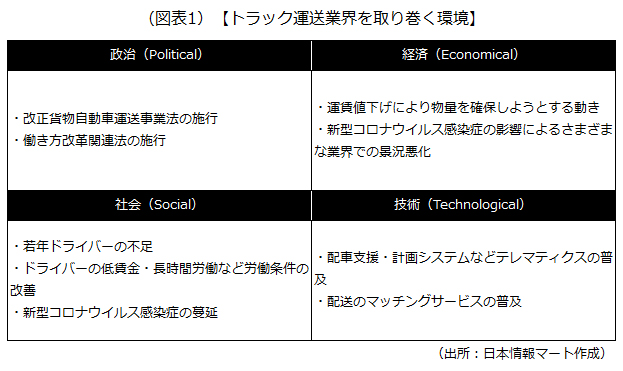

また、運賃以外にも、若年ドライバーの不足など、トラック運送業界はさまざまな課題を抱えています。トラック運送業界を取り巻く環境をまとめると次のようになります。

2 運賃の値上げに向けた取り組み

1)「標準的な運賃」を活用する

トラック運送業者は、荷主に対して取引上の立場が弱く、運送業務や付帯するサービスに対して適正な運賃・料金を収受するのが難しいのが実情です。

従来、運賃交渉はいわゆる「運賃タリフ」を基準に行われてきました。運賃タリフとは、かつて国土交通省が発表していたトラック配送料金の標準料金表に当たるものです。この運賃タリフは1999年を最後に作られていませんが、当時の料金のまま長年参考として使われてきました。

そこで、運賃タリフに代わる新たな参考として、国土交通省では、改正貨物自動車運送事業法を施行し、それに伴い2020年4月から「標準的な運賃の告示制度」を導入しました。標準タリフと比較すると、今回の標準的な運賃は2〜3割割程度の値上げとなっています。

一部のトラック運送業者からは荷主に一蹴されて、交渉材料にならないのではとの懸念もあるようです。しかし、自社の運賃・料金の数的根拠を荷主に示すことは重要 です。業界団体である全日本トラック協会によると、標準的な運賃を目標値として工夫し、運賃交渉に役立て実際に利益率の向上などにつなげた事例もあります。

なお、運賃を見直した場合、その運賃の設定後30日以内に運輸局への届け出が必要です。

2)荷主の幅を広げる

コロナ禍で、工場の稼働が低迷し、産業用資材を運ぶトラックは余る一方、日用品が多い宅配や食料品では不足気味になるなど、トラックの輸送能力に偏りが生じています。

特定の荷主に依存している場合、荷主の経営環境の影響を受けやすくなります。仕様の違いもあり、余った車両を宅配などに転用するのは難しいですが、「PickGo」「トラクルGO」などの荷主と運送業者をマッチングするサービスを利用して、荷主の幅を広げることを検討してもよいでしょう。こうしたマッチングサービスは、短期的に自社の需要が減少しているときにも利用できます。

3 ITを活用した生産性向上に向けた取り組み

1)配車支援・計画システムなどの活用

トラック運送業者にとって、利益率の向上や労働条件の改善などにつながる生産性向上に向けた取り組みは急務です。生産性向上の方法として挙げられるのが、テレマティクスなどとも呼ばれるITの活用 です。テレマティクスとは、自動車などと通信システムを組み合わせて、リアルタイムに情報サービスを提供するものを指します。配車支援・計画システムなどが含まれます。

配車支援・計画システムとは、受注情報(荷物)を各車両に効率的に割り当てるシステムです。受注情報を元に、配送当日の荷物のピッキング作業、積み込み作業、トラックの配車や配送ルートなどの段取りを計算します。その結果をパソコンの画面や紙面に出力し、ドライバー、倉庫係などに指示を行うなどの一連の業務を支援します。配車担当者が配車するものから、AIにより自動的に配送ルートを割り当てるものまであります。

国土交通省では、配車支援・計画システムなどの導入効果やツールの活用事例などを紹介したガイドブックを公表しており、参考になります。また、配車支援・計画システムなどはIT導入補助金の対象となる場合があるので、導入時は補助金の申請を検討してもよいでしょう。

2)求荷求車情報ネットワークシステムの活用

配車支援・計画システムの他にも、WebKIT(KIT:Kyodo Information of Transport)の活用などを検討してもよいでしょう。これは、全日本トラック協会が開発し、日本貨物運送協同組合連合会(日貨協連)が運営している求荷求車情報ネットワークシステムです。インターネットを利用し、トラック運送業同士が協力して仕事や車両を融通し合うことで輸送効率の向上を図るもので、WebKITの活用によって、トラック運送業者には「帰り便の荷物の確保」「融通配車」「積合せ輸送」などビジネスチャンスが広がります。

WebKITへの加入条件は、トラック協会の会員であることと協同組合に加入していることで、WebKITを利用している協同組合などで加入を受け付けています。

4 若年ドライバー確保に向けた取り組み

1)荷主の協力を得ながらドライバーの労働条件を改善

ドライバーの高齢化が進む一方、次代を担う若年ドライバーの確保はトラック運送業界全体の課題です。若年ドライバーが不足する要因として挙げられるのが、他の産業と比較した場合の労働環境、「低賃金」と「長時間労働」です。これらを解消するためには、前述した適正な運賃・料金の収受や生産性の向上に取り組んでいく ことが求められます。ただし、自社単独で取り組むには限界があり、荷主の協力が不可欠です。

前述した改正貨物自動車運送事業法の施行、それに伴う「標準的な運賃の告示制度」が導入された背景には、ドライバーの賃上げの原資としても、運賃の値上げが不可欠であることが挙げられます。貨物自動車運送事業法の改正には、運賃の値上げ以外にも、荷主の協力を得ながら、過労運転や法令遵守を進めるための措置が盛り込まれています。

また、長時間労働を改善するために、テレマティクスを活用した生産性の向上などが重要な取り組みになってきます。この他、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化などに取り組んだ成果をまとめたガイドラインが公表されているので、長時間労働の改善に取り組む際の参考にするとよいでしょう。

なお、2019年4月から働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制などが設けられました。トラック運送業の場合、2024年4月から時間外労働の上限時間が年960時間以内 となり、将来的には上限時間を年720時間以内とすることを目指すとされています。

2)福利厚生の充実

応募数の増加や入社後の定着率の向上などのための方法として、福利厚生の充実があります。慶弔見舞金の支給、社内イベントの実施、資格取得の支援などが代表的なものですが、福利厚生をアウトソーシングして、「カフェテリアプラン」を導入する方法もあります。カフェテリアプランとは、多様な福利厚生メニューの中から、好みのメニューだけを従業員が選んで利用するものです。

ユニークなものでは、腰痛などに悩むドライバーが多いことから、定期的に出張マッサージや整体を事業所に手配しているトラック運送業者もあります。また、体のケアだけでなく、心のケアに力を入れるトラック運送業者もあります。ドライバーは交通事故のリスク、荷主からのクレームや時間厳守のプレッシャーといったストレスの多い環境に置かれがちです。チャットや電話などで、産業医のカウンセリング、弁護士の法律相談などが受けられるようにすることで、悩みやメンタルヘルス不調の予防・解消につなげています。

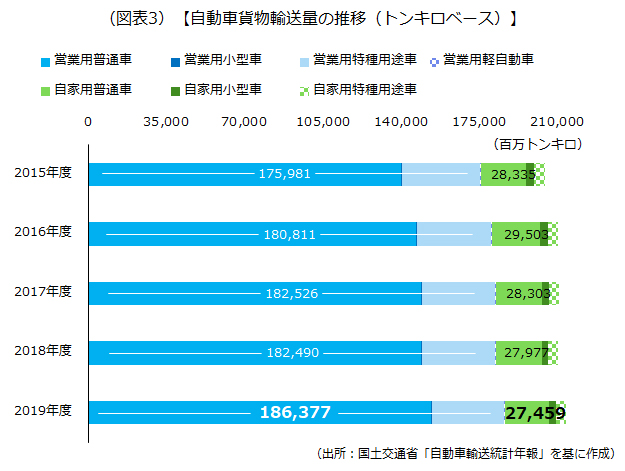

5 トラック運送業者の関連データ

1)トラック運送業者数の推移と車両数・従業員数規模別の内訳

2)トラック運送による国内貨物輸送量の推移

以上(2021年4月)

pj50213

映画やコミックなどで大人気の「鬼滅の刃」は、皆さんの多くがご存じでしょう。今朝は、鬼滅の刃で登場する「鬼」を例にして、会社をより良くするための1つの考え方について話をします。

鬼滅の刃で登場する鬼は、人間を食べることによって、永遠の命や強靭(きょうじん)な肉体を得ていきます。その一方で、鬼として“成長”するほど人間性を失ってしまいます。身内を含めた他者を犠牲にしないと生きることができず、人間としての尊厳を失っていくわけですから、鬼は悲しく、むなしい生き物だといえます。

相手を犠牲にするだけの関係性しか持てない「鬼」のような存在は、身近にもいます。この機会に、我が社に鬼がいないか確認してみましょう。

まず、我が社と取引先との関係を考えてみます。主客の関係は良いのですが、主従の関係になっていませんか。正当な取引ですから、本来は我が社と取引先の両者が得をする関係であるべきです。調達先に対して、価格や納期などの面で無理強いをしていませんか。逆に納入先から、言われるままの存在になっていませんか。納入先に対し、有益な価値を提供し、その正当な対価を得る、という対等な関係が作れているでしょうか。

次は、我が社と社会との関係です。私たちは事業を営む上で、インフラなどの公共サービスやコミュニティー内の人のつながりなど、地域社会から有形無形の恩恵を受けています。そこに目を向けず、自社の利益だけを求めていないでしょうか。

環境問題への対応はどうでしょうか。忙しさに流されて、電力や紙などの資源を浪費していませんか。リサイクルに取り組めば減らせるゴミを出し、必要以上に環境に負荷をかけていませんか。

最後に、私たちにとって最も身近な、社内の同僚との関係を考えてみます。例えば、社内で何らかのトラブルがあったとします。そのとき、原因を同僚の誰か一人に集約して、問題を矮小(わいしょう)化させていませんか。本来はトラブルの未然防止や事後対応のため、自分に何ができたのかを省みるべきなのに、自分に火の粉が降りかからないようにすることばかり考えていませんか。そればかりか、思い通りに仕事が進まないのを、同僚の誰かのせいにしていないでしょうか。

社会の一員として、我が社も皆さんも、誰かと競争をするのは当然であり、その結果、利益を得ることも損をすることもあります。ですが、競争と誰かを犠牲にすることとは、全く違います。社会の規範にのっとり、会社や社会がより良くなることと矛盾しない範囲内で競い合うのが競争です。それを逸脱すれば、鬼と同類だといえます。

こういう私も含めて、誰もが鬼になる可能性があります。私が恐れるのは、知らないうちに鬼が私たちの心の中や社内に巣くっていき、社風として根付いてしまうことです。初期の段階で鬼の存在に気付きさえすれば、簡単に修正できます。皆さん、自分の中に鬼になる要素がないかどうか、見つめ直してみてください。

以上(2021年3月)

pj17045

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、後藤 学 さん(株式会社Helte(ヘルテ)

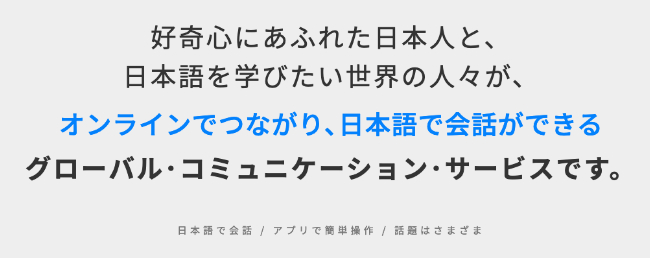

オンラインが日常的になった現在、日本と海外、海外と海外を「対話」でつなぐ。シニアの心の健康にも有効。そんな素晴らしい対話アプリ「Sail(セイル) 」を展開している後藤さん。自治体(神戸市、藤沢市など)からも注目されており、地方創生などにもつながっていく、これからますます日本と、世界でも必要とされていく後藤さんと「Sail」 についてご紹介していきます。

1 世界118カ国の人と「対話」ができる25分間の異文化交流

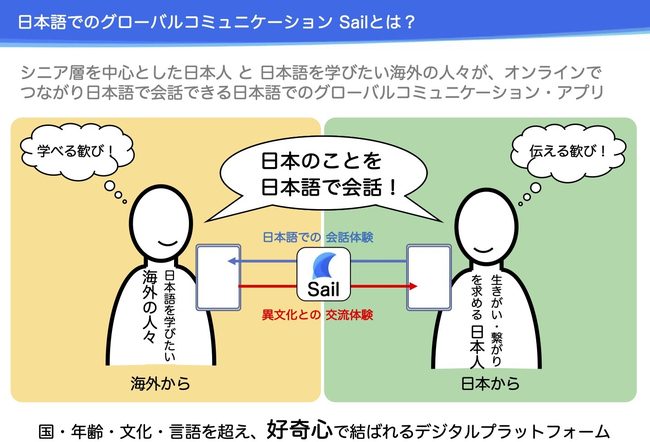

後藤さんのやっておられるオンラインコミュニケーションサービス「Sail」は、Helteのウェブサイトと同社資料で次のように紹介されています。

(出所:Helteのウェブサイト公開情報)

(出所:後藤さんにご提供いただいたHelteの資料)

「Sail」は、シニア層を中心とした日本の方々と、世界中の若者(2021年4月11日時点で118カ国が参加)とがオンライン上で気軽につながって、「日本語で」 対話ができるアプリです。動画で実際のご活用例を見ていただくのが一番分かりやすいと思いますので、こちらに動画を2つご紹介します。

●【異国の人との25分間】NHK放送日本語で世界をひろげるアプリ

VIDEO

●NHK「あしたも晴れ!人生レシピ」 2020年1月17日・24日放送

VIDEO

アプリの操作が簡単かつ日本語で会話できること、好きな食べ物の話などどのような対話でも良いこと、孤独の解消ややりがいにもつながっていくことなど、使う人の目線に立って開発されている点も、「Sail」が注目されているポイントです。人間が生きていく上で大切な「対話」が自然に生まれるようにサービス設計されています。

今はコロナ禍で、なかなか海外旅行に行けなくなっていますが、「Sail」で異文化の人と対話すると、「旅先で人と触れ合う」という旅の醍醐味も味わえます。旅行だけではなく、誰かと会うのすらままならないときでも、このアプリがあれば人とつながれると思うと、孤独感が解消されるのもよく分かります。日本では無料で使えますので(2021年4月11日時点)、この記事を読んでおられる方々の中にも、ご両親やご親戚、ご友人におすすめしたい、ご自身でも使ってみたいと思われる方が多いのではないでしょうか。これからの時代にとても必要なこのサービスは今、メディアでも注目されており、日本経済新聞などでも取り上げられています。素晴らしいことですね。

2 「Sail」を生み出した後藤さんのストーリー

なぜ、後藤さんは「Sail」を立ち上げようと思われたのでしょうか。後藤さんにそのことをお聞きすると、色々とお話ししてくださった中で、「振り返ると自己肯定感が低かった幼い頃の原体験が関係していると思う」「過去を受け入れ、気持ちを整理できるようになったのは、本当につい最近のこと」といった答えが返ってきました。ここでは、後藤さんの「原体験」などを振り返ってみます。

1)30カ国のバックパッカー経験から出てきた「日本語を学びたい人に学べる環境を提供したい」

後藤さんが「Sail」を立ち上げたのは、【国籍、年齢、宗教をかぎらず、人の「ワクワク感」を大切にしたい】 という気持ちからですが、それには、ご自身が若い頃(21~22歳頃)に海外、特にインドでの生活のインパクトが大きかったそうです。

30カ国をバックパッカーとして巡った後藤さんは、さまざまな国で貧困問題があるのを目の当たりにし、それを変えるために必要なこととして「教育」に関心を抱きます。また、特にアジアの国々で日本語を学びたいといってくれる人、日本に感謝してくれている人が多かったこともあり、「日本語を学びたい人に提供したい」という思いが強まります。これまで経験したことのない異文化に触れたとき、ただ圧倒されて終わるだけでなく、「世界中にある問題・課題を解決するために自分ができることはなんだろう」と考え行動しようとする。この頃から、後藤さんは「立ち止まらず、世の中のために自分ができることを考える」ことを実践しておられたのですね。

2)「Sail」誕生のきっかけとなった「ある出会い」

後藤さんが「Sail」で「シニア層✕若者」というターゲットにしたのは、お母さまを通じたある出会いからでした。当時、米国に住んでいたお母さまが紹介してくれたのが、米国南部に住んでいる年配の白人女性です。

もともと英語を勉強したかった後藤さんですが、その女性とは、「人種問題をどう感じていたか」やこれまでの経験、哲学などさまざまな対話をすることになりました。後藤さんはこの体験から、「人生経験が豊かな方とさまざまな対話をすると学びが多い」と気づき、この気づきを具現化したいと思いました。お母さまがつないだこのご縁が、いわば「Sail」の原点だったのではないでしょうか。ここから「教育」✕「日本語を学びたい人に学べる場所を提供したい」✕「人生経験が豊かな方と対話する」 が形になっていったのです。

3)後藤さんが語る「すべての出来事の根源にある原体験」

米国人女性との出会いも含め、「今の起業、サービスはすべて原体験から来ている」と後藤さん。その原体験とは、後藤さんの幼い頃に遡ります。後藤さんのお母さまが世界中を飛び回るフリーランスのカメラマンだったこともあり、6~12歳の頃はなかなか一緒にいられず、そのことで劣等感があり、自己肯定感が低かったといいます。「母に迎えに来てもらいたかったし、野球をやっていたので、その応援に両親そろって来てほしかった」と後藤さん。この点については、後藤さんがお話ししてくださった内容を、後藤さんの言葉でご紹介したいと思います。

●後藤さんのお話

それでも、すぐそばに母親がいないことのコンプレックスは拭いきれず、どうしても自分の中で受け入れられないことでもありました。つい最近、20代前半までそうでした。

考えが色々と変わったのは自分が海外に出るようになってからです。海外に出て初めて、自分が高校も大学も私立に入れてもらい、好きな野球もやらせてもらっていた。「自分は恵まれているのだな」と、家族の愛情に気づいたのです。そこで、「自分も誰かの役に立ちたい、何かを残したい」と思うようになりました。人は、持っていないものにフォーカスするが、あるものには気づけない。自分一人では何もできない。常に周囲に支えがあったからだ。

本当にすごいですね。後藤さんのように素晴らしい起業家に共通するのは、若い頃から濃い時間を過ごし、しかもそれを受け入れ、咀嚼(そしゃく)した上で自分なりにアウトプットし、世の中に恩返ししようとされていることだと思います。

3 【「Sail」=帆を上げて進む】ことを決意した後藤さん

濃い時間から得た熱い思いが込められている「Sail」。ただし、最初からこの構想があって起業したわけではありません。後藤さんは2014年に大手IT企業に就職しましたが、「とにかく自分自身で困っている人を助けたい。今やっていることをリセットしたい」と強烈に思い詰め、2015年3月に退職しています。

ここから2016年に起業するまで、ビジネスモデルをひたすら考え続ける日々が続きます。海外で目の当たりにした教育問題、米国南部に住む女性との密度の濃い対話、海外には日本語を学びたい人がたくさんいること、これからの日本の課題=高齢者が増える。こうした自分の中にあることやこれからの世の中の課題に向き合い続け、日本の高齢化などの裏付け数字も情報収集した上で、「Sail」が出来上がっていきました。

泥舟でもいいからとにかく行こう。

こうした思いから、「Sail」というサービス名を付け、後藤さんは帆を上げました。真面目に地道に、思い込んだらとことん命がけ。後藤さんの決意と信念、そして胆力が表れているサービス名称ですね。

後藤さんのエピソードは数々ありますが、印象深いのは「オンラインする海外側の人を初めて集める」ときの話です。とにかく使ってくれそうな人、しかも海外の人を集める必要がありました。並大抵のことではありません。タイのバンコクへ行った後藤さんは、なんのツテもコネもないまま、バンコク中の日本語学科のある大学をひたすらトゥクトゥクで回り突撃する日々。手土産を持って行っても会ってもらえない……。それでもめげず、どうにか潜り込んでプレゼンしたこともあると笑う後藤さん。信念に基づく地道ながらすごいパワーを感じるお話です。

4 これからますます進展しそうな行政との取り組み

後藤さんが「Sail」を本格的にスタートした大きなきっかけは、お母さまつながりで出会ったフランス人投資家が投資をしてくれて、「この事業は良いので全力でやれ」とアドバイスしてくれたことです。「今、自分が打席に立たせてもらっているだけでとてもありがたいです。こうしてお世話になった方々に、早くホームランを打って恩返ししたい!」 と後藤さん。

高校球児だった後藤さんは、何かと野球の例えが多いです。「ホームランを打って恩返しをしたい」というのものその一つ。起業家ならば“ビジネスで恩返し”ということで、現状のビジネスについても改めてお伺いしました。

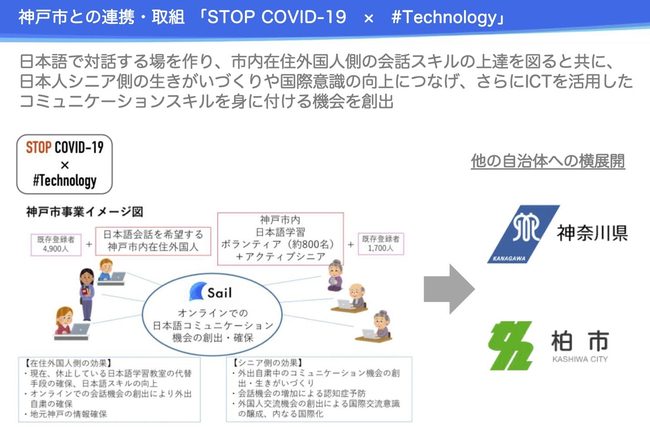

現状は、行政とのさまざまな取り組みが進んでいます。後藤さんが、「社会的な課題を解決するために行政との連携を深めることが大事」と活動してきた結果が出てきた状態といえるでしょう。

ある行政とは「ソーシャルインパクトボンド」の仕組みを使った取り組みが検討されています。ソーシャルインパクトボンドは聞きなれない仕組みですが、官民一体となって社会課題を解決していこうというスキームです。「Sailは高齢者の心身の健康に有効!」ということで興味を持ってくれる自治体も多くいます。また、行政以外にも、大手自動車メーカーが興味を持ってくれて取り組みを検討したりと、どんどん広がっていっています。まさにご縁がつながっていく感じがいいですね。

(出所:後藤さんにご提供いただいたHelteの資料)

5 今後の後藤さん、そして課題とやるべきことが明確に見えているHelteの展望

最後に、後藤さんの夢はなんですか?とお聞きしてみました。

まさに、「全世界をご縁つなぎする」 ということですね。まっすぐに誠実に真心を込めて、目の前の人を大切に。常に感謝の気持ちを忘れない。嘘をつかない。立場で人を判断せず常にフラットな気持ちで真摯に向き合う。こうした後藤さんの姿勢があるからこそ、苦しいとき、局面局面で出会うべき人に出会えるのかもしれません。

後藤さんは、目標も課題も明確です。

●後藤さんの語る目標と課題

プロダクトの課題(改善点)は明確に分かっているので、そこを直していく COOやリードエンジニアといった仲間が加わってくれるともっと加速できる

やるべきことが明確に見えていて決まっている後藤さん。日々、「Sail」を使ってくださっているお客さまと対話し向き合っているからこそと思います。これもすごいことです。

「自分の作った事業で人の役に立つことができて、何かを変えることができたら本当に素晴らしい」

最後に、後藤さんは、満面の笑みでこう言ってくださいました。日本全国、地方からも世界とつながれる、世界と世界がつながれる。そう思えた素晴らしい笑顔でした。心から応援したいと思います! 有り難うございました。

以上(2021年4月作成)