書いてあること

- 主な読者:自社の製品やサービスをブランド化したい中小企業の経営者

- 課題:限られたリソースの中で、ブランド化のために何をすればいいかわからない

- 解決策:ブランド構築のための基本的な考え方を整理する

1 身近なことからブランドを考える

多くの経営者がブランドの重要性を認識しています。にもかかわらず、ブランドをしっかり意識しながら経営している中小企業はそれほど多くないようです。

これは、ブランドというと、製品に凝ったネーミングを付けたり、マスメディアやインターネットなどを駆使して大規模なプロモーションを展開したりというイメージがあるからかもしれません。また、ブランド構築に関する手法や考え方は、複雑な理論やフレームワークを用いて説明されることが多いことも、「ブランドは中小企業にとって縁遠いもの」という印象を与えているのかもしれません。

しかし、ブランドは日常的な企業活動と密接に関連しており、中小企業にとっても無関係ではありません。例えば、次に紹介する居酒屋の例も、ブランドを考える上でのヒントが隠れています。

Aさんの話

私には、週に数回、仕事帰りに立ち寄る「○○」という名前の居酒屋があります。その居酒屋は、店頭に赤ちょうちんが飾られ、店内は十数人入れば満席になるレトロなたたずまいです。

私がその居酒屋で気に入っているのは料理です。目新しいメニューはこれといってありませんが、全て手作りで、「家庭の味」といった料理を手ごろな値段で楽しめるのです。そうそう、その居酒屋は60歳代くらいの女性が1人で切り盛りしているのですが、その人と会えることもその居酒屋が好きな理由です。少しうるさいくらいおしゃべり好きな人ですが、いつも笑顔が絶えず、店内は明るい雰囲気で満ちあふれています。

また、お店に行くと「いらっしゃい」ではなく「お帰りなさい」と声を掛けてくれたり、「今日は忙しくて昼食抜きだった」なんて愚痴ったら、「お酒を飲む前に、ちゃんと食べないと悪酔いするわよ」と言って、注文した料理の量をいつもより多くしてくれたりします。そんなこともあって、「今日は真っすぐ家に帰るぞ」と思っていても、お店の近くに来ると、つい立ち寄ってしまうんですよね。

一見、どこにでもありそうな小さな居酒屋ですが、Aさんにとっては、自分の家のような特別な店です。消費者が企業に対して持つこうしたイメージが、ブランドの源泉となるのです。

本稿では、中小企業がブランドという視点から経営を考える際に留意すべき事項を紹介します。ブランドには、企業レベルのブランドである「企業ブランド」と、製品・サービスレベルのブランドである「製品ブランド」がありますが、本稿では企業ブランドを中心に紹介します。

2 ブランドを理解する

1)ブランドとは

一口にブランドといってもその定義はさまざまです。アメリカマーケティング協会(AMA)では、ブランドを次のように定義しています。

ある売り手あるいは売り手の集団の製品およびサービスを識別し、競合他社の製品およびサービスと差別化することを意図した名称、言葉、シンボル、デザイン、あるいはその組み合わせ

ブランドとは、製品・サービスに付加された名前やロゴ、パッケージだけではなく、企業名や店舗名といった名前までも含む概念であり、ブランドと無関係な企業はないということになります。

また、AMAの定義よりも、ブランドをさらに広い概念として捉えることもできます。AMAでは、ブランドの対象を名称やシンボル、デザインなどに限定していますが、消費者の立場に立って、自分の好きな企業や店舗、あるいは製品のブランドを思い浮かべてみてください。CMに出演している俳優、心のこもった温かい接客など、名前、シンボル、デザインなど以外にもそのブランドに関連するさまざまなことが思い浮かんだ人もいるでしょう。こうして考えると、ブランドとはAMAの定義だけではなく、消費者の持つイメージや具体的な経験も含まれるようです。

2)ブランド構築のメリットは

ブランドは消費者の心の中にあり、直接コントロールできないため、ブランドを構築する場合に「こうすればよい」という明確な答えはありません。

しかし、それでもブランドの構築に取り組むのは、消費者の目に留まりやすくなったり、ブランドとしての価値によって、競合他社と差異化ができ、価格競争に巻き込まれにくくなったりするなど、さまざまなメリットがあるからです。大企業に比べて価格競争力の弱い中小企業こそ、消費者に選ばれるブランドをつくることが重要だと言えるかもしれません。

以降では、ブランドを構築する際に知っておきたい、基本的な考え方を紹介します。

3 ブランド構築に際しての基本的な考え方

ブランド構築において重要なことは次の通りです。

- 企業活動をブランドコンセプトに沿ったものにする(企業活動における意思決定の基準をブランドコンセプトに置く)

- ブランドコンセプトの下に統一された企業活動に取り組み続ける

ブランドは消費者の心の中にあると前述しましたが、消費者の心の中につくられるイメージの多くは、製品、価格、プロモーション、人的サービスといった、いわば通常の企業活動を通じて形成されます。

冒頭の例を思い出してください。Aさんが居酒屋に対して抱いているイメージに影響を与えているのは、「家庭的な料理」「手ごろな価格」「温かい接客・サービス」など、特に目新しいことではありません。

また、消費者の心の中のイメージは、一朝一夕に形成されるものではありません。何度もその企業の製品・サービスなどを利用したり、プロモーションやインターネットなどを通じて得た情報などを参照したりすることによって、徐々に形成されます。そのため、ブランド構築は長期・継続的に取り組み続ける必要があるのです。

例えば、居酒屋の例でいえば、店主が機嫌の良いときは笑顔でいるものの、機嫌の悪いときは怒ったような顔つきで、会話もほとんどないお店では、Aさんは「温かいお店」というイメージを連想しないでしょう。

従って、ブランド構築に際しては、ブランドコンセプトの下に統一された企業活動に取り組み続けることが重要です。

4 ブランドコンセプト構築のポイント

ブランドコンセプトとは、「誰に対して、何を約束するのか(どのような価値を提供できるのか)」ということです。端的にいうと「自社はどのようになりたいのか」と、ほぼ同じ意味となるでしょう。

それは、経営理念や社是・社訓などのように明文化されたものではないかもしれませんが、「自社はどのようになりたいのか」という明確な思いは経営者の中にあるはずです。

ブランドコンセプトを決めるときには、市場環境など自社の現状を踏まえながら検討するのが望ましいものの、「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを示す企業(事業)ドメインも、ブランドコンセプトを検討する際のヒントになります。

ブランドコンセプトの構築において重要なのは、ブランドコンセプトの構築自体ではなく、むしろ、作成したブランドコンセプトを明文化することにあるかもしれません。明文化することの重要性については後述します。

5 消費者にブランドメッセージを伝える2つのルート

実際に、顧客に対してメッセージを発信する前に、企業がブランドメッセージを発信できるルートを理解しておく必要があります。

- 広告などを中心とした企業の「プロモーション活動」

- 消費者が製品・サービスの購入や、購入した製品・サービスから得る「経験」

これが、企業がブランドメッセージを発信できる2つのルートです。消費者の視点から見ると、インターネットに流通している消費者の意見、口コミから得た情報、新聞・雑誌の記事など多様なルートがありますが、ここでは「企業が主体的にメッセージの内容をコントロールできるもの」という視点から2つに区分しています。

中小企業は、資本力のある大企業と異なり、テレビCMなどに多額の広告宣伝費を掛けられません。しかし近年、SNSなどのメディアによって、中小企業もプロモーション活動に取り組みやすくなりました。写真や言葉を用いながら、自社の商品の魅力やこだわりを発信することで、店舗に来たことのない消費者にも、自社のブランドメッセージを伝えることができます。

また、消費者が実際に店舗に訪れ、製品・サービスを購入して得た実体験は、ブランドイメージを育成する上で重要です。

6 ブランドメッセージを正しく発信するには

1)経営者と従業員が一丸となって取り組む

多額の広告宣伝費を掛けられる大手企業と異なり、中小企業は、時間を掛けて少しずつブランドを育成することが一般的です。そのため、経営者と従業員が一丸となって取り組む必要があります。

前述の通り、ブランド育成には、ブランドコンセプトの下に統一された企業活動に取り組み続けることが重要です。経営者だけでなく、ブランド育成の責任者を指名して、企業全体でブランド育成に取り組みましょう。

2)ブランドコンセプトを浸透させる

従業員の対策では、従業員教育を通じて能力の維持・向上を図ることが重要ですが、まず行うべきはブランドコンセプトの明文化です。

誰もが誤解することなく共感できるブランドコンセプトをつくりましょう。ブランドコンセプトを浸透させるために、経営理念や社是・社訓などを活用してもよいでしょう。

3)マニュアルとして落とし込む

ブランドコンセプトや伝えたいメッセージに合致した行動を取れるように、マニュアルとして具体的な形に落とし込むことも検討しましょう。誰が見ても理解できるマニュアルがあれば、サービス品質の安定化も見込めます。

とはいえ、マニュアルをつくるだけでなく、教育や日ごろのコミュニケーションなどももちろん大切です。マニュアルにない対応を迫られたときでも、従業員がブランドコンセプトに沿った対処ができるように、日ごろから「ブランドコンセプトに合った行動」を、従業員と一緒に考える必要があります。

4)やる気のない従業員への対処を忘れない

ブランドコンセプトの周知徹底のために必要な従業員教育などを行えば、従業員の多くは適切な行動を取るようになるはずです。しかし、そのような努力をしても、中には真剣に取り組まない従業員が出てくることがあります。

やる気のない従業員の存在は、その従業員だけの問題にとどまらずに、他の従業員に悪影響を及ぼす可能性があります。最悪の場合、ブランド構築に関する企業全体の取り組みが失敗に終わりかねません。

こうした状況に陥らないように、従業員に対して日ごろから十分なコミュニケーションを取り、教育や意識付けなどをしておくこと、そしてやる気のない従業員がいたら再教育を行うなど早期の対策を講じるようにすることが大切です。

5)社内体制の確認

ブランドコンセプトの下に統一された企業活動に取り組み続けるには、ブランドコンセプトを実行・管理するための社内体制を整備することが欠かせません。

しかし、人材に限りのある中小企業の場合、属人的に行われている業務が多く、安定した品質で長期的に製品・サービスを提供するには問題がある場合もあります。

このような場合、「他の従業員も対応できるように能力を引き上げる」「作業の標準化やシステム化を図るなどして、誰でも対応できる業務水準にする」「ブランドコンセプト自体を見直す」などによって、社内体制の整備を図ります。

中小企業だからブランドに無関係ということはありません。ブランドという視点から経営についてこれまで検討したことのない経営者は、本稿を参考に、ブランド構築に取り組むための第一歩を踏み出すとよいでしょう。

以上(2019年10月)

pj80007

画像:photo-ac

医療法人設立のメリット・デメリット

書いてあること

- 主な読者:医療法人の設立を検討する個人開業医や勤務医

- 課題:医療法人設立のメリット・デメリットを知りたい

- 解決策:税務の観点などから、医療法人設立のメリット・デメリットを整理する

1 医療法人の概要

2007年4月1日から、持分の定めのある医療法人を新たに設立することができなくなり、代わって、基金拠出型の医療法人制度が導入されました。

基金拠出型とは、従来の出資に代えて、基金に拠出するという形を取ります。基金は、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に対して医療法施行規則第30条の37および同第30条の38並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものをいいます。基金の返還に係る債権には、利息を付することができません(医療法施行規則第30条の37第1項、第2項)。

残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国もしくは地方公共団体または医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののうちから選定しなければなりません(医療法第44条第5項)。また、厚生労働省令で定めるものとは、医療法第31条に定める公的医療機関の開設者またはこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの、財団である医療法人または社団である医療法人であって持分の定めのないものとされています(医療法施行規則第31条の2)。

1)医療法人の成立

病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団は、これを医療法人とすることができます(医療法第39条)。

医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができません(医療法第44条第1項)。

医療法人は、設立または事務所の新設などをする際には登記をしなければなりません(医療法第43条第1項)。

2)医療法人の機関と役員

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会および監事を置かなければなりません(医療法第46条の2第1項)。医療法人には、役員として、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人または2人の理事を置けば足ります(医療法第46条の5第1項)。

3)配当の制限

医療法人の場合、出資者に対して剰余金を配当することができない(医療法第54条)ため、毎期の利益は法人に蓄積されていきます。この利益の使途は医業にのみ使うことに制限されます。このため個人的な使途(子供の教育費、個人的な借入金などの支払い)には使えません。

4)事業報告書等の作成

医療法人は、毎会計年度終了後2カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(MS法人等)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」)を作成しなければなりません(医療法第51条第1項)。

また、医療法人は、事業報告書等につき監事の監査を受けなければなりません(医療法第51条第4項)。なお、社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る)の理事長は、財産目録、貸借対照表および損益計算書を公認会計士または監査法人の監査を受けなければなりません(医療法第51条第5項)。

また、医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3カ月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければなりません(医療法第52条第1項)。

- 事業報告書等

- 監事の監査報告書

- 第51条第3項の社会医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書

法務局へは決算の都度、総資産の登記の変更が必要になります(医療法第43条第1項、医療法施行令第5条の12、組合等登記令第1条・別表)。

2 医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人設立のメリットとしては、次のような点が挙げられます。

- 節税効果(個人と法人の税率差)を活用することができる

- 役員の退職金の支払いが可能になる(適正な場合のみ損金算入可)

- 給与所得控除が活用できる

- 法人を契約者、院長を被保険者として生命保険に加入することができる

など

一方、デメリットとしては、次のような点が挙げられます。

- 個人の可処分所得が法人に留保される

- 医療法特有の書類(事業報告書等)の都道府県への提出が必要になる

- 解散した場合の残余財産は国等に帰属することになる

- 社会保険の加入が義務付けられ負担が増える

など

医療法人設立は、法人化のメリットとデメリットとを比較考慮して、判断すればよいでしょう。例えば、配当の制限や法人経営の労力の増大はあるが、それ以上に、経営の近代化や対外的な信用などの効果が大きいと判断できれば、法人化を検討することになります。

3 税額を比較する

1)税務上の効果

医療法人設立による税務上の効果としては、次のような点が挙げられます。

- 法人、理事長(院長)、理事(院長夫人など)に所得を分散できる

- 給与所得控除を受けることができる

- 所定の生命保険料の損金処理など、経費計上できる範囲が広がる

- 理事長(院長)、理事(院長夫人など)に対する退職金の計上が認められる

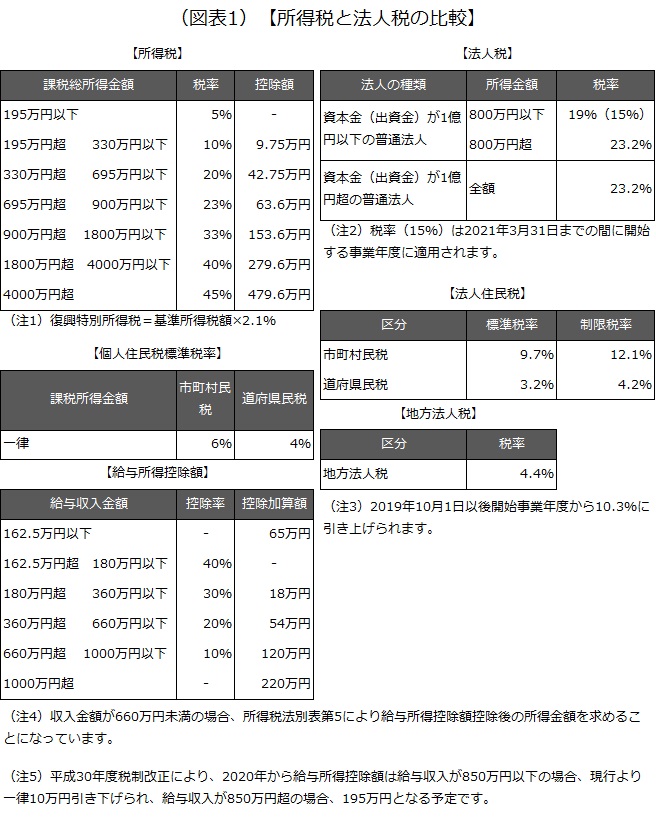

所得税の税率は、課税所得金額が増えるほど税率が上がります(累進課税)。所得が分散し課税所得が減れば低い税率が適用されます。

一方、法人税の税率は、2012年4月1日より、課税所得金額に応じて、年800万円以下の部分につき本則19%(特例15%)および年800万円超の部分につき本則23.2%(資本金1億円超の場合は一律23.2%)(23.2%は2018年4月1日以後開始事業年度に適用される税率です。2016年4月1日~2018年3月31日に開始する事業年度に適用される税率は23.4%です)であり、最高税率が所得税よりも低い分、納税額が軽減される場合があります。なお、持分の定めのない医療法人は出資額0円として税率を適用します。

法人からの給与収入には、給与所得控除があります。例えば、給与収入1000万円の給与所得控除は220万円(1000万円×10%+120万円=220万円)であり、課税所得は780万円(1000万円-220万円)に軽減されます。

医業では自由診療から生じる所得に対して事業税および地方法人特別税が課せられます。また、資本金1億円以上の法人には、外形標準課税方式による事業税等が課されますが、医療法人は対象外です。

2)税額比較

図表2は、個人経営と法人経営の納税額を比較したものです。法人経営(ケース1)は利益の100%を理事長の給与収入とした場合、法人経営(ケース2)は利益の50%を理事長の給与収入、50%を法人の課税所得とした場合です。

法人の800万円以下の所得金額の税率は特例税率の15%、法人の所得800万円超の所得金額の税率は23.2%で計算しています。住民税の均等割は考慮していません。

個人経営の場合、課税所得2000万円の納税額は731万円ですが、法人経営(ケース1)のように、この2000万円全額を理事長の給与とした場合(法人の利益は0円、出資金1億円以下と仮定)の納税額は621万円となり、個人経営に比べて、税額の差は110万円となります。

法人経営(ケース2)のように、2000万円のうち1000万円を理事長の給与とし、1000万円を医療法人の利益とした場合の納税額は391万円となり、個人経営に比べて、税額の差は340万円となります。

これを6000万円で比較すると、納税額は次の通りです。

- 個人経営:2867万円

- 法人経営(ケース1):2744万円(個人経営との税額の差:123万円)

- 法人経営(ケース2):1867万円(個人経営との税額の差:1000万円)

納税額の計算では住民税の均等割や事業税等を考慮していません。また、所得税の計算で基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除も考慮していません。

なお、社会保険診療収入が5000万円以下かつ医療等に係る総収入金額が7000万円以下である場合、社会保険診療に関する所得のみ実額経費に代えて、所定の概算経費で申告することも可能です。

以上(2019年4月)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj80053

画像:Pexels

変化を拒む従業員を組織変革に巻き込む技術

書いてあること

- 主な読者:改革を進めたい経営者

- 課題:従業員に危機感がなく、改革に対して協力的ではない

- ポイント:組織変革の基本プロセスと従業員を巻き込むためのポイントを解説する

1 内部の人にフォーカスする

企業が改革に失敗する原因はさまざまですが、「組織内の人々を変革する」という視点の欠如が問題であることが少なくありません。企業を動かしている内部の人々が、改革を受け入れ、真剣に取り組める環境をつくるにはどうしたらよいのかを探ります。

2 組織変革に対する心理的拒否感

人は先の見えない不安定な状況を嫌い、現状を好む傾向があります。この本能的ともいえる改革に対する心理的拒否感はとても強力です。改革に対する心理的拒否感は、次のような事項に起因しているといわれています。

- 改革により、自分たちが既得権益を失うと考えている

- 改革を行う際に新たに発生するコストの負担が重いと考えている

- 慣れ親しんだ習慣(仕事の進め方など)を変えなければならないと考えている

- 改革の必要性(現状の問題点、改革後のメリットなど)を認識していない

- 現状に不満を感じていないため、改革をしようという動機がない

- 改革の必要性を人ごととして考えている

厄介なのは、改革によって自らが悪影響を受けることが明らかなときや、どのような影響を被るのか不透明なときだけではなく、自らにとってメリットの大きい結果が予想される場合でさえ心理的拒否感が高まってしまうことです。

特に幹部従業員の心理的拒否感は強力です。「自分が積み上げてきたものが否定される」と考えれば、企業変革の抵抗勢力となります。経営者はそのような幹部従業員を「分からず屋」と思うでしょうが、フォローしないと前に進みません。

3 組織変革の基本プロセス

1)推進チームの形成

組織変革を推進するチームを形成します。チームの人選は次の要件を重視して行いますが、注意が必要なのは、幹部従業員が企業変革に反対の場合、“計画を潰してしまう”恐れがあることです。リーダー格の従業員は慎重に選びます。

- 社内に影響を与えることのできる人材

- 課題に取り組むための高い専門知識を持つ人材

- 既存のやり方にこだわらず、新しい発想ができる人材

推進チームのメンバーとしての適性は、通常の人事異動などの基準とは異なります。例えば、「仕事ができる」と社内で評価の高い従業員は、既存の業務プロセスになじんでいます。

一方、組織変革によってその業務プロセスを破壊することになるかもしれないとなると、前述の従業員には心理的拒否感が働きますし、新たな業務プロセスに適応できるかも分からないのです。

「既存のやり方にこだわらず、新しい発想ができる人材」を見つけ出す必要があります。表面上の変革者はたくさん出てくるでしょうが、本音でこう考える従業員は限られます。経営者が自ら面接をして選抜しましょう。

2)問題点などの分析

1.分析プロセスに社内人材を積極的に参加させる

問題点の分析には社内人材を積極的に参加させます。この過程で、従業員は自社の危機的状況を実感し、「このままでは、まずい!」と心理的拒否感が和らいでいく可能性があります。

とはいえ、社内人材だけに任せると、悪い要因を過小評価し、良い点を過大評価してしまうなど、自社に甘い評価を下してしまう危険性があります。また、こうしたプロジェクトに不慣れな人材だけで行うと、質の高い分析ができません。

そのため、客観的な立場から専門的な知識に基づく意見を言える人材として、コンサルタントなどの社外人材を活用することも一案です。ただし、社外人材はあくまで分析のサポート役とし、好き勝手な意見を言わせないようにします。

2.最悪のシナリオを明確にする

問題や課題を分析するときは、必ず、改革をしなかった場合の影響を明確にしなければなりません。この結果は、従業員の間に危機感を創出し、改革へのモチベーションを上げるために有効です。

また、最悪のシナリオは部門別、あるいは個人別のレベルまで細分化することで、従業員により身近な問題として認識させることができます。例えば、「全社売上高○%の減少」ではなく、「△部門の営業1課の取引先□社との取引停止」と示します。

3)ビジョンと戦略の検討

自社の将来あるべき姿を示すビジョン(全ての社内人材の行動をまとめ上げる際の指針)と、ビジョンを実現するための戦略を検討します。ビジョンを策定する際は、次の点に注意しましょう。

- 誰もが簡単に理解でき、将来の企業像がはっきりイメージできるものである

- 内外の人々にとって魅力的で、実現することが強く望まれるものである

- 企業を改革することによって実現可能なものである

優れたビジョンはこれらの要件を満たしているといわれますが、実際にこれらの要件を満たした魅力的で優れたビジョンを生み出すことは容易ではありません。また、ビジョンを生み出すための簡単な方法はありません。

そのため、何度もミーティングして見直しを繰り返しながら、数カ月以上の時間を掛けることもあります。急ぐ場合は、あらかじめ期間を決定してビジョンを作成したり、目標値の設定などで代用したりする方法も検討しておく必要があります。

ビジョン作成後は、それを実現するための戦略を立案します。導入するマネジメント手法や新たな経営戦略などは戦略の一部を形成します。なお、戦略の立案は重要なステップですが、本稿は「人」を中心に取り上げているため説明を省略します。

4)危機意識とビジョン・戦略の周知

これまでのステップで検討した問題や課題、それらを放置した場合の最悪のシナリオ、それを回避するための改革に向けたシナリオ(ビジョンと戦略)を従業員に伝え、共有します。

最悪のシナリオによっては、「変わらなければならない」という危機意識が従業員に芽生えます。そして、改革に向けたシナリオを示すことによって最悪のシナリオを避けるために取り組むべき具体的な方策を示します。

このステップで重要なのは、改革を人ごとではなく自分の問題として認識させることです。また、経営者や改革推進チームのメンバーなどが中心となって、さまざまなコミュニケーション手段や機会を利用しながら、組織内部に広めていく努力も必要です。

5)計画の実行

1.改革の必要性やビジョンや戦略を繰り返し伝える

社内で共有化の進んだ危機意識や、ビジョンや戦略などの改革のシナリオを常に想起させるように、改革が成功するまで継続してそれらを伝え続ける必要があります。役員会、朝礼、ミーティングなどを利用します。

2.短期的な成果を実現する

従業員がビジョンや戦略を理解しても、思うような結果が出なければ改革に対するモチベーションが低下します。そうならないようにするためには、小さくても短期的な成果を実現していくことが大切です。

そうして短期的な成果を生み出し、「私たちの取り組みは正しい」ということを実感させることによって、改革に対するモチベーションを維持することができます。また、成功は、改革に反対している者や疑問を抱いている人に対する説得材料となります。

短期的な成果を生み出すためには、戦略立案の際に、短期的な成功が見込める段階的な目標を設定しておくことや、計画の一部を先行プロジェクトとして計画し、集中的に取り組み、短期的な成果を実現するなどの方法があります。

3.成果を適切に評価する

改革のプロセスは、短期的な成果の積み重ねです。必要に応じて人事評価制度を見直し、成功の都度適切に評価します。また、たとえ小さな成果であっても全社を挙げて喜び、成果を生み出す上で貢献した人材や部門を必ずたたえます。

4 組織変革で大切な要素

1)「慣性」を意識する

心理的拒否感は根深いため、改革が成功しているように見える状況においても、従業員の心の中には常に以前の状況に戻りたいという「慣性」が働いていることを忘れてはいけません。

この対処を怠ると、次第に従業員の間に慣性が広まっていき、改革が失敗に終わってしまう恐れがあります。慣性に流されないように、改革に対するモチベーションと勢いを維持しなければなりません。

2)反対者への対応

改革の必要性についてどれほど熱心かつ具体的な説明を行っても、改革に同意しない従業員が出てくることを経営者は覚悟しなければなりません。しかし、一口に反対者といっても、次のように「温度差」があります。

- 表立って明確な反対行動は取らないが、改革には協力しない

- 反対の立場を明確にした上で、改革に協力しない

- 他の従業員に悪影響を与えるなど、改革に対してマイナスの影響を与える

反対者の意見に真摯に耳を傾けて、改革の取り組みをより多くの従業員が納得できるものにしていくことは大切です。しかし、改革を成功に導くためには、時には毅然とした態度を示すことも必要です。

3)経営者の積極的関与

経営者が全ての改革プロセスに主体的に関わる必要はありませんが、社内に明確な支持の姿勢を示すことは欠かせません。また、経営者は社内外の人々から注目されるため、改革の「語り部」として、改革後の素晴らしい未来を示すことが求められます。

改革は経営者など一部の人間の強力なリーダーシップによってもたらされると思われがちです。しかし、経営者がどれほど強力なリーダーシップを発揮しても、従業員が改革を拒めば企業は何も変わりません。

意外と忘れられがちなことですが、改革の成否は従業員の改革に対するモチベーションを高め、改革のプロセスに巻き込んでいくことができるかどうかに懸かっています。この点に十分に注意しましょう。

以上(2018年7月)

pj80010

画像:photo-ac

利益計画の作成と煩雑にならない実行方法

書いてあること

- 主な読者:利益計画の重要性を認識しつつも、作成する時間がない経営者

- 課題:利益計画の妥当性が分からないなど、時間がかかる

- ポイント:経営者の夢や熱意を込めつつ、無謀ではない利益計画をまずは形にする

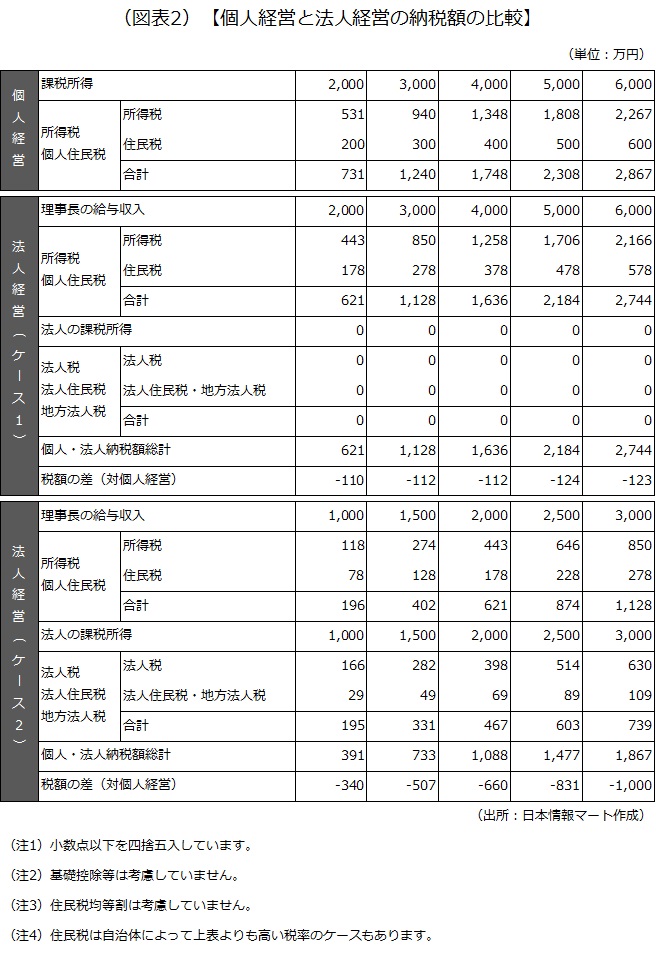

1 目標利益を導くアプローチ

利益計画を作成する際は、最初に利益目標を設定し、それを達成するための売上高を算出するのが通常です。ただし、単一事業で展開しているなど収益構造の変化が小さい場合は先に売上目標を設定し、そこから利益を逆算することもあります。いずれにしても、上下(売上と利益)を何度も行き来しながら確認します。

利益計画は、「予測PL(収支の目標を示したPL)」を作成して検討します。小さな会社なら経営者が、ある程度の規模になると企画部門や経理部門が予測PLを作成します。

理想的な利益計画は、経営者の夢や熱意が伝わり、なおかつ数字に裏付けられた実現可能性が高いことです。次章ではこの中の数字に注目し、主な損益項目を予測する際のポイントを確認していきます。

2 損益項目を予測する際の勘所

1)売上高の予測

売上高の予測は、過去3~5期分の(製品別の)売上高や伸び率などを分析しながら行います。関係部門の売上見込みを足し合わせていく方法と、当該部門に精通している担当者に見積もらせる方法を併用します。

例えば、関係部門から報告される売上見込みを足し合わせる場合、現場の担当者にヒアリングすることになりますが、担当者レベルだと視野に偏りがあります。そこで、当該部門に精通している担当役職者からセカンドオピニオンを取ります。

2)製造原価の予測

製造原価は材料費、労務費、製造経費に分けて予測します。さらに、製造に直接的に関係する「直接費」と、間接的に関係する「間接費」とにも分けます。例えば材料費の場合、製品に使用される部品は直接材料費、設備のメンテナンスなどに使う工具は間接材料費となります。

分かりやすいのは、製造個数と相関性のある直接費です。こちらは製造計画を確認しながら、過去の対売上高比率を参考に予測します。原材料価格の変動や人員計画を加味することも忘れてはなりません。

一方、間接費は売上高や製造個数と相関性があるとは限らないため、予測が難しくなります。過去データを参考にしつつ、現場の担当者へのヒアリングも行うとよいでしょう。

3)販売費・一般管理費の予測

販売費・一般管理費の細かな内容は企業によって異なりますが、広告宣伝費、交際費、人件費などの勘定科目ごとに積み上げて予測します。通常、販売費・一般管理費の大部分を占めるのは人件費なので、人件費とそれ以外の経費に分けて予測するのも1つの方法です。

人件費は、人員計画と1人当たりの人件費から予測します。また、それ以外の経費は、過去データから予測するのが基本ですが、設備投資をした場合は減価償却費に関係してくるので、設備投資計画も必ず確認しましょう。

4)営業外損益の予測

過去データから予測するのが基本です。金融機関からの借り入れの条件は必ず確認しましょう。この他、投資活動を行っている場合は、外部環境についても分析する必要があります。

3 目標利益を設定する4つの方法

1)前年度実績に上積みする方法

前年度の経常利益の5%増、10%増などといった具合に、上積みの目標利益を設定する方法です。

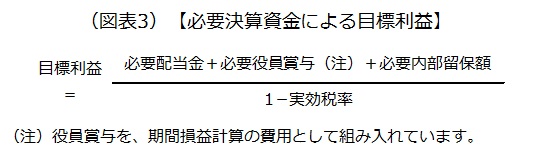

2)必要決算資金から決める方法

業績によって支払う配当金、役員賞与などの必要決算資金から、目標利益を設定する方法です。

3)借入金返済額から決める方法

借入金の返済原資は利益から生まれます。そのため、借入金の返済ができる利益を目標利益として設定する方法です。

4)売上高経常利益率から決める方法

売上高経常利益率の業界平均、上位企業の経常利益率や自社の過去3年平均の指標を参考にして、目標利益を設定する方法です。

5)目標利益には経営者の熱意がこもる

これらは定量的な分析から目標利益を導くものであり、経営者の熱意とは別のものです。こうして設定された目標利益に対して、「こんな弱気じゃ駄目だ! もっとチャレンジングな計画を立てよう!」などと、経営者が修正を求めることは珍しくありません。

放っておくと弱気になりがちな利益計画に刺激を与える意味で、経営者の熱意は大切です。ただし、実現可能性が著しく低いものでは意味がないため、次章で紹介するように、その妥当性を評価することになります。

4 目標利益の妥当性評価と改善

1)目標利益の妥当性を検証する

当初予測した利益と目標利益とを比較すると、必ず差額が生じます。この差異をどのように埋めていくかを検討します。仮に、目標利益よりも予想した利益が低い場合は、販売計画を強化する、目標利益を引き下げるなどの施策を検討します。逆の場合は、目標利益の実現可能性や、損益項目の検討が甘くなかったかを再検証するなどを行います。

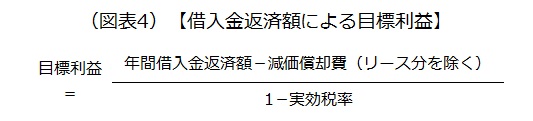

2)目標利益を高める際の考え方

仮に、目標利益を上方修正する場合、損益分岐点の観点から次の3つを検討してみるとよいでしょう。

固定費の低減や限界利益率の向上によって損益分岐点は下がるため、利益が増加します。固定費については残業削減による人件費の削減、変動費については調達の見直しなどを検討します。また、売上の増加は、新規販売先の開拓や販売価格のアップ、値引きの停止などを検討します。

5 利益計画の実行

最終的に決定した利益計画は、経営企画部門や経理部門を通じて全社的に周知します。利益計画は実行しなければ意味がありませんが、日常業務に追われて改善活動がおろそかになり、計画倒れに終わることが珍しくありません。

そうならないように、各部門の責任者は、定期的に利益計画の進捗状況を経営者に報告するようにします。その報告には、「当初の計画に照らして状況は変化していないか」「推進上の問題点はないか」などの内容を盛り込みます。

また、3カ月に1回程度、各部門の責任者が状況の報告会を行います。その報告会には経営者も出席するようにします。もし、当初の計画に照らして状況が大きく変わっている、あるいは変わりそうなのであれば、利益計画を修正する柔軟性も必要です。

以上(2020年4月)

pj80017

画像:photo-ac

住宅診断で期待される中古住宅の流通促進

書いてあること

- 主な読者:中古住宅の流通を考える経営者

- 課題:今後の中古住宅関連市場の可能性を知りたい

- 解決策:改正された宅地建物取引業法の概要を把握し、新たなビジネスのヒントを得る

1 建物状況調査の法制化

日本では1968年から住宅ストックが世帯数を上回っています。2013年時点では818万戸の超過です。日本の住宅は新設着工数が多く、欧米などに比べて既存住宅(中古住宅)の取引数が少ないのが現状で、これを放置すると、空き家問題などが一層深刻になります。

そこで、既存住宅を流通させる環境を整備するために宅地建物取引業法が改正されました。この改正により、2018年4月から建物状況調査(住宅診断・インスペクション)が重要事項説明に追加されました。建物状況調査とは、専門の研修を受けた建築士が行う住宅診断で、既存住宅の構造耐力上の主要な部分に劣化があるかどうかの調査です。

これにより既存住宅の状態がある程度明らかになり、流通が促進されると期待されています。国も、既存住宅流通およびリフォームの市場規模を、2025年には20兆円に拡大させる方針を示しています。本当にビジネスチャンスは生まれるのでしょうか。本稿では、日本の住宅ストックの状況や法改正の概要を紹介します。

2 日本の住宅ストックの状況

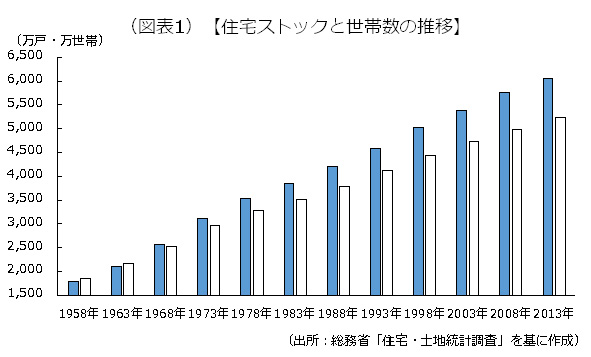

総務省「住宅・土地統計調査」によると、住宅ストックと世帯数の推移は次の通りです。なお、同省では、平成30年住宅・土地統計調査の結果を2019年4月頃から順次公表する予定とのことです。

2013年の住宅ストックは6063万戸、世帯数は5245万世帯で、住宅ストックが世帯数を818万戸超過しています。

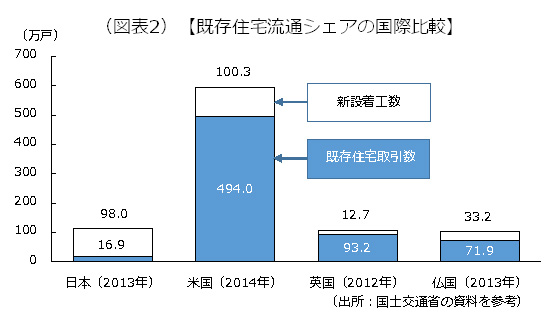

また、国土交通省の資料「既存住宅流通を取り巻く状況と活性化に向けた取り組み」によると、既存住宅流通シェアの国際比較は次の通りです。

2013年の既存住宅取引数は16万9000戸、新設着工数は98万戸、既存住宅の占める割合は14.7%(16万9000戸/(16万9000戸+98万戸))となっています。これは、米国83.1%(2014年)、英国88.0%(2012年)、仏国68.4%(2013年)など欧米諸国と比べると極めて低い水準です。

新設着工数が多い状況を放置すると、空き家が今後も増え続けることになります。この流れを止め、既存住宅の流通を促進するため、宅地建物取引業法が改正されました。

3 法改正の概要

1)宅地建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときに交付する書面に追加

今回の法改正により、宅地建物取引業者が宅地建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときに交付する書面に次の項目が追加されました。

- 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無(有・無)

2)重要事項説明への追加

1.建物状況調査

宅地建物取引業者が買い手に対して行う重要事項説明に次の事業が追加されました。

- 建物状況調査の実施の有無(有・無)

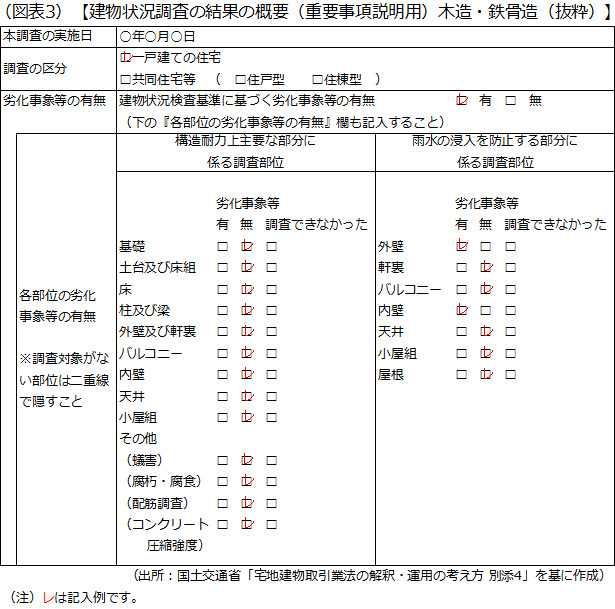

また、建物状況調査を実施している場合には、その概要を重要事項説明に記載しなければなりません。建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)木造・鉄骨造(抜粋)は次の通りです。

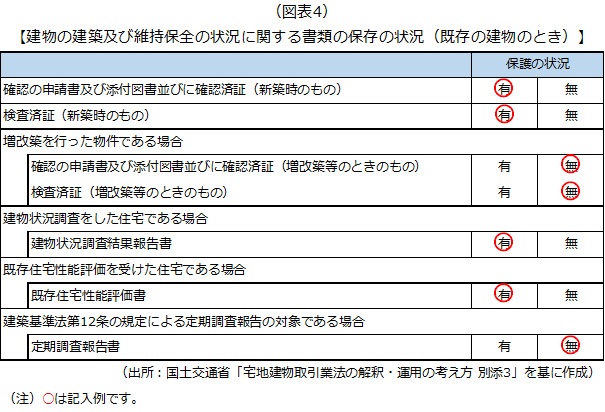

2.建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況

重要事項説明に次の書類の保存の状況が追加されました。建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況(既存の建物のとき)は次の通りです。

宅地建物取引業者が媒介契約締結の際に交付する書面や重要事項説明を怠るなどの違反をした場合、国土交通大臣または都道府県知事は宅地建物取引業者に対して業務の停止を命じることができます。こうした罰則規定があるため、媒介契約締結の際に交付する書面や重要事項説明への建物状況調査に関する項目は必ず記載されることになります。これにより、売り手と買い手の双方に、建物状況調査は確実に認知されることになります。

3)既存住宅状況調査技術者講習制度の創設

建物状況調査を実施できるのは既存住宅状況調査技術者です。既存住宅状況調査技術者は、建築士(一級、二級、木造)であり、国土交通大臣が登録した講習を修了した者です。既存住宅状況調査技術者が建物状況調査を実施するには、建築士事務所について都道府県知事の登録を受ける必要があります。

4 今後のビジネスチャンス

1)世代間のミスマッチの解消

国土交通省「平成25年住生活総合調査」によると、土地の広さや間取りに対する不満は高齢者世帯に比べ、子育て世帯において大きいとされています。

また、内閣府「平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果」によると、高齢者が現在の居住地に住み続けるとした場合、今後不便を生じる可能性があると考えるものとして、医療機関や商業施設、金融機関などの日常生活に必要な都市機能が徒歩圏内に確保されていないという回答が挙げられています。

既存住宅の流通は、こうした住宅ニーズのミスマッチを減少させることにつながります。例えば、高齢者は小売店や医療機関が近隣にある中心市街地のマンションに住み、子育て世代は郊外の庭付きの広い戸建て住宅に住むなど、地域の人口構成も変わるかもしれません。人が流入してくれば、その地域の医療、介護、小売り、サービスなどの事業者にとって新たなビジネスチャンスが生まれます。

2)新築からリフォームへ

前述の通り、国では既存住宅流通およびリフォームの市場規模を、2025年には20兆円に拡大するという方針を示しています。

将来人口が減少傾向にある中、住宅需要の増加は望みにくい状況です。そこへ、既存住宅の流通量が増加すれば、新設着工数は減少せざるを得ません。

また、既存住宅の流通量が拡大すれば、売買の前後において修繕や改装需要が高まります。屋根のふき替え、壁の塗り替え、3DKを2LDKに改装したり、和室を洋室に改装したり、それに付随した電気工事や水道工事など、リフォーム市場は拡大するでしょう。

3)その他の需要の広がり

1.安全・安心ニーズ

建物状況調査は目視による方法のため検査には限界があります。住宅に求められる安全・安心からは、建築鉄骨溶接部の超音波調査、エックス線によるコンクリート内探査や設備配管劣化調査など建物内部の見えない部分の検査も重要です。こうしたオプションの住宅診断の需要が高まるでしょう。

2.既存建物売買瑕疵(かし)保険

既存建物の売買に係る瑕疵担保責任に基づく損害を補填する保険として、既存建物売買瑕疵保険があります。こうした保険を利用すれば、購入者にとって安心はより大きくなります。既存住宅流通の拡大に合わせて既存建物売買瑕疵保険の利用も拡大するでしょう。

3.住み替え時の需要

住み替え時には引っ越しやハウスクリーニングがつきものです。また家具や家電製品の買い替え需要にもつながります。

4.空き家管理サービス

住宅は買い手がつかなければ販売につながりません。また、売却まで時間がかかる場合があります。例えば、相続した遠隔地の住宅を売却しようと考えた場合、買い手がつくまで1年以上かかるかもしれません。住宅は使用し、手入れをしないと傷みます。そのため、建物状況調査と併せて、屋内の通気・換気、床や天井の状態の確認など空き家管理サービスなどの需要も高まるでしょう。

4)日本の人口当たり既存住宅取引数が欧米諸国並みになったら

図表2の既存住宅取引数と総務省「世界の統計2018」の各国の人口(2017年時点)を基に人口に対する既存住宅取引数の割合を算出すると次の通りです。

- 日本:約0.13%(16万9000戸/1億2600万人)

- 米国:約1.52%(494万戸/3億2450万人)

- 英国:約1.41%(93万2000戸/6620万人)

- 仏国:約1.11%(71万9000戸/6500万人)

米国、英国、仏国は日本の約10倍に相当します。もし、日本の人口に対する既存住宅取引数の割合が欧米諸国と同程度になった場合、既存住宅取引数は16万9000戸(2013年時点)の10倍程度にまで拡大することになります。それに付随し、周辺市場にも大きな影響が及ぶことになります。

以上(2018年10月)

pj50204

画像:stocksnap

特定施設入居者生活介護サービス事業の概要

書いてあること

- 主な読者:特定施設入居者生活介護サービス事業を新たに手掛けたい経営者

- 課題:申請に当たって必要な書類や、設備基準について知りたい

- 解決策:介護保険法や厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、手続きや必要なものを確認する

1 特定施設入居者生活介護事業における指定の申請

1)居宅サービス介護事業としての特定施設入居者生活介護

「特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームやケアハウスなど厚生労働省令で定める特定施設に入居している要介護者等について、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うことです。

特定施設入居者生活介護は介護保険制度における居宅サービスの1つです。居宅サービス事業者は都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)より指定を受ける必要があります(介護保険法第41条第1項、同第70条第1項および第2項、同第203条の2)。入居定員が29人以下の小規模施設は地域密着型サービスを行う施設として市町村長への申請になります(介護保険法第78条の2第1項)。

2)提出事項

特定施設入居者生活介護を行うために事業者の指定を受けようとする者(居宅サービス事業者)は、次に掲げる事項を記載した申請書または書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません(介護保険法施行規則第123条)。特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業者の指定に当たって必要となる提出事項は次の通りです。

- 事業所の名称及び所在地

- 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

- 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする)並びに設備の概要

- 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする)

- 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

- 運営規程

- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

- 当該申請に係る事業に係る資産の状況

- 指定居宅サービス等基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

- 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む)

- 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項

- 誓約書

- 役員の氏名、生年月日及び住所

- 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る)の氏名及びその登録番号

- その他指定に関し必要と認める事項

事業所の所在地を含む区域における利用定員の総数が、都道府県の介護保険事業支援計画に定める合計数に達しているか、新たに指定することによってこれを超えることになる場合などには、都道府県知事は事業者の指定をしないことができます(介護保険法第70条第4項)。

2 特定施設入居者生活介護の事業基準、介護報酬

1)特定施設入居者生活介護の基本方針

特定施設入居者生活介護事業の人員、設備、運営に関する基準は、厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準」)」に規定されています。

居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うことです。これにより、入居者が要介護状態などとなった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなりません(基準第174条第1項)。

指定特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければなりません(基準第174条第2項)。

2)特定施設入居者生活介護の設備に関する基準

指定特定施設の介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂および機能訓練室は、次の基準を満たさなければなりません(基準第177条第4項)。

- 1居室の定員は1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は2人とすることができるものとする。プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。地階に設けてはならないこと。一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設けること。

- 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

- 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

- 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

- 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

- 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

指定特定施設は、利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければなりません(基準第177条第5項)。

指定特定施設の建物は、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません(基準第177条第1項)。

指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室)、浴室、便所、食堂および機能訓練室を有しなければなりません。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合には一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合には機能訓練室を設けないことができるものとします(基準第177条第3項)。

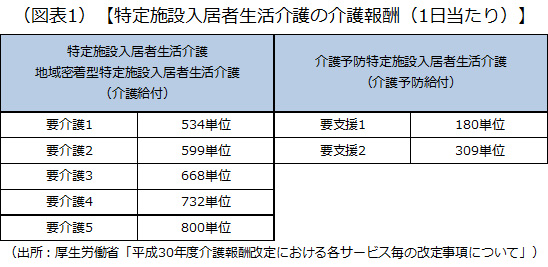

3)特定施設入居者生活介護の介護報酬

要介護者に対する「特定施設入居者生活介護」、要支援者に対する「介護予防特定施設入居者生活介護」の各サービスを提供した事業者には介護報酬が支払われます。

- 介護予防特定施設入居者生活介護(介護予防給付)

- 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下):市町村が指定・監督権限を持ちます。

- 地域密着型以外の特定施設入居者生活介護(定員30人以上):都道府県が指定・監督権限を持ちます。

特定施設入居者生活介護の介護報酬(1日当たり)は次の通りです。

2018年4月の介護報酬改定において、特定施設入居者生活介護に新設された加算としては、退院・退所時連携加算、入居継続支援加算、生活機能向上連携加算、若年性認知症入居者受入加算、口腔衛生管理体制加算などがあります。

- 退院・退所時連携加算:30単位/日

- ※入居から30日以内に限る

- 入居継続支援加算:36単位/日

- 生活機能向上連携加算:200単位/月

- ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月

- 若年性認知症入居者受入加算:120単位/日

- 口腔衛生管理体制加算:30単位/月

3 有料老人ホームとケアハウスの状況

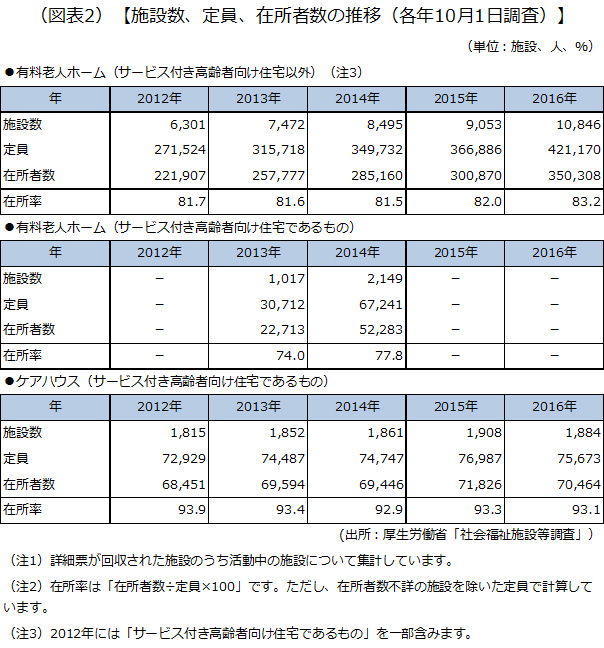

特定施設入居者生活介護の指定を受けてサービスを行っているのは、主に有料老人ホームとケアハウスです。厚生労働省「社会福祉施設等調査」によると、有料老人ホームとケアハウスの施設数、定員、在所者数の推移(各年10月1日調査)は次の通りです。

有料老人ホームは増加し続けています。これは介護専用型ではなく外部サービスを利用する「住宅型」の有料老人ホームが増加していることなどが理由にあります。

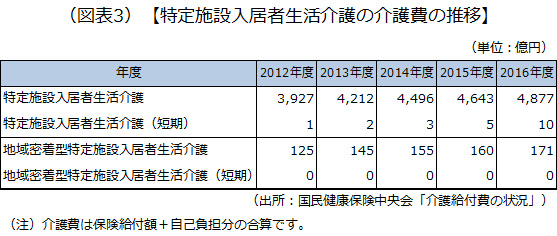

4 介護費の推移

国民健康保険中央会によると、特定施設入居者生活介護の介護費の推移は次の通りです。

特定施設入居者生活介護の利用は拡大を続けています。指定を受ける主な施設は有料老人ホームですが、低所得者対策などからも、ケアハウスなど有料老人ホーム以外の施設の充実の重要性も高まっています。

以上(2018年10月)

pj50210

画像:photo-ac

「共生型サービス」の開始で見込まれる障害福祉・介護業界への影響

書いてあること

- 主な読者:共生型サービスを新たに手掛けたい経営者

- 課題:概要や、サービスを始める際のポイントを知りたい

- 解決策:例えば、障害者が65歳を過ぎても、同じ施設内でサービスを提供できるため、長期間にわたって利用することによる報酬の増加が見込める。また、新たな利用者を確保するためのコストを減らせるといったメリットがある

1 事業機会が広がる「共生型サービス」

2018年4月から、障害福祉制度と介護保険制度において「共生型サービス」がスタートしました。障害福祉サービス事業所が高齢者に介護保険サービスを提供したり、介護事業所が障害児・者に障害福祉サービスを提供したりすることを可能にする制度です。

具体的には、障害福祉サービス事業所または介護事業所であれば、もう一方のサービスを提供し、報酬(障害福祉サービス等報酬または介護報酬)を受け取ることができるようになりました。

これにより、65歳になった障害者が、使い慣れた障害福祉サービス事業所から介護事業所に切り替えなければならない、いわゆる「65歳の壁(介護保険優先原則)」など、縦割りの制度下で生じていたさまざまな課題の解消につながるといわれます。

国は、多くの事業所が共生型サービスに参入することで、既存の施設や限られた福祉人材をうまく活用し、地域のニーズに合ったサービスの提供を目指すとしています。

以降では、共生型サービスの概要や事業所が活用する上でのポイントを見ていきます。

2 共生型サービスの概要

1)共生型サービスとは

共生型サービスの先行モデルは「富山型デイサービス」と呼ばれるもので、1993年に富山県のデイケアハウス「このゆびとーまれ」が、高齢者、障害児・者などを同一施設内で受け入れたのが始まりです。

この取り組みは、富山県の支援を受けながら広がりを見せます。2003年に、富山県他3市2町が「富山型デイサービス推進特区」に認定され、2006年には、規制緩和により全国で富山型デイサービスを実施できるようになりました。

しかし、富山型デイサービスは、障害児・者の送迎加算などの各種加算が得られない、市町村が必要であると判断した地域でしか指定を受けられない、障害福祉サービス事業所は一定の基準を満たさないと指定を受けられないなどの点が、課題となっていました。

そのため、富山型デイサービスへの参入は限定的です。富山型デイサービスのような共生型の事業所数は2016年時点で全国約1700カ所にとどまり、デイサービスの介護事業所が約4万3000カ所、障害福祉サービス事業所が約1万カ所に比べて少なくなっています。

そこで、国はこうした課題の解消に取り組み、共生型サービスでは各種加算を得ることができ、サービスの指定に市町村の判断は介在せず、障害福祉サービス事業所は一定の基準を満たさなくても指定を受けられるようになりました。

2)共生型サービスの主なメリット

共生型サービスの指定を受けることによって得られるメリットは、現在の事業所の形態によって異なります。それぞれの形態別に見た主なメリットは次の通りです。

1.富山型デイサービス(高齢者+障害児・者)を提供している場合

障害児・者の送迎加算や欠席時対応加算(あらかじめ利用を予定していた障害児・者が急病等により欠席した際に、本人や家族との連絡調整などを行い、その内容等を記録した場合に算定される)などの各種加算が得られるため、報酬の増加が見込めます。

富山県厚生部へのヒアリングによると、「各事業所によって差はあるものの、全体的に売り上げが1割ほど増えている」とのことです。

2.障害福祉サービス事業所の指定のみの場合

障害者が65歳を過ぎても、同じ施設内でサービスを提供できるため、長期間にわたって利用することによる報酬の増加が見込まれます。また、新たな利用者を確保するためのコストを減らすことができます。

3.介護事業所の指定のみの場合

定員の空きを障害児・者を受け入れることで埋めることができるため、定員が不足している場合は、稼働率アップにつながる可能性があります。

障害福祉サービス市場は年々拡大しており、厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について」によると、2013年4月の利用者数が約67万人(1人当たり費用額が約19万円)だったのに対し、2018年4月には約84万人(同約20万円)に増加しています。

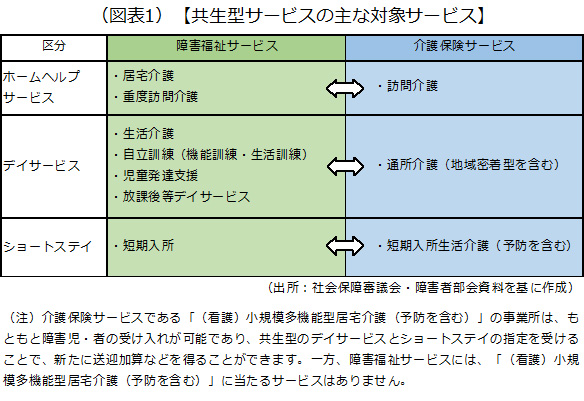

3)共生型サービスの対象

共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイの3種で、それぞれの区分の中で、例えば「居宅介護事業所であれば共生型の訪問介護」というように、対応するもう一方のサービスの指定を受けることができます。

3 共生型サービスの報酬

1)基準の満たし具合で報酬単位数は異なる

共生型サービスは、基準を満たさなくても指定を受けられる仕組みのため、基準を完全に満たして指定を受けた場合に比べて、報酬単位数が低く設定されています。

その上で、例えば障害福祉サービス事業所であれば、介護事業所の基準である「生活相談員の配置」などを行うことによって加算を得られるなど、基準を満たせば満たすほど、報酬単位数も上がっていきます。

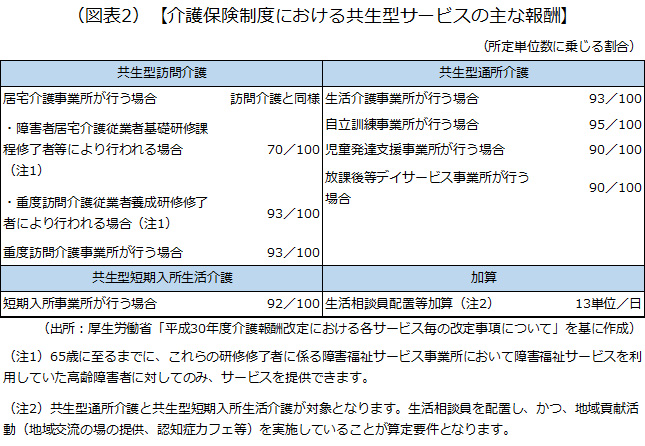

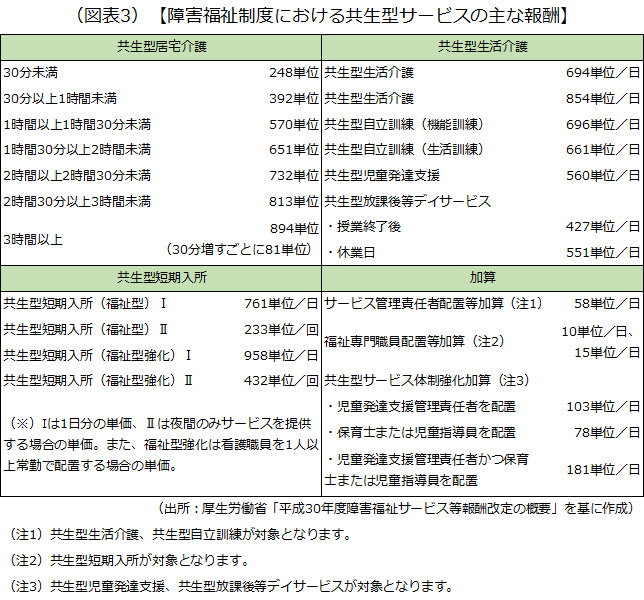

2)障害福祉サービス事業所が共生型の介護保険サービスを提供する場合の報酬

障害福祉サービス事業所が共生型の介護保険サービスを提供する場合の主な報酬は、介護報酬の所定単位数に、一定の割合を乗じて算定されます。

これら共生型サービスの報酬・加算に加えて、障害児・者の送迎加算(10~28単位/回)や、欠席時対応加算(94単位)など、従来の障害福祉サービスの加算も得ることができます。

3)介護事業所が共生型の障害福祉サービスを提供する場合の報酬

介護事業所が共生型の障害福祉サービスを提供する場合の主な報酬は次の通りです。基準を完全に満たしている障害福祉サービス事業所への報酬単位数(所定単位数)に比べて、低くなっています。

4 共生型サービスの指定を受けるには

1)指定権者について

共生型サービスはみなし指定ではなく、申請をする必要があります。障害福祉サービス事業所または介護事業所は、各指定権者に事前に相談を行い、所定の必要書類を提出し、審査を経て指定を受けます。

指定権者は、申請する共生型サービスの形態によってそれぞれ異なります。

- 障害福祉サービス事業所が共生型の介護保険サービスの申請を行う場合

- 定員が18人以上:都道府県(事業所が中核市にある場合は中核市)

- 定員が18人未満:市町村

- 介護事業所が共生型の障害福祉サービスの申請を行う場合

- 障害者向けのサービスを提供:都道府県(事業所が中核市にある場合は中核市)

- 障害児向けのサービスを提供:都道府県

共生型生活介護と共生型児童発達支援など、障害者向けと障害児向けのサービスを両方申請する場合で、事業所が中核市にあるときは、共生型生活介護は中核市、共生型児童発達支援は都道府県というように、別々の指定権者に申請することになります。

2)審査について

審査は基本的には書類のみで行われ、実地調査や訪問はありませんが、各加算の基準に合っているかどうかを審査する際に、従業員の勤務表などの提出が求められます。各都道府県などへのヒアリングによると、審査期間は申請を行ってから2カ月程度とのことですが、審査件数の集中などの影響で期間は変わってくるそうです。

3)指定の基準について

障害福祉サービス事業所または介護事業所であれば、共生型サービスの指定を受ける際に、人員や設備の指定基準はありません。

ただし、指定を受けたい事業において、既に事業を行っている事業所などから技術的支援を受けることが必要となります。

例えば、共生型通所介護の指定を受けたい障害福祉サービス事業所は、既存の通所介護事業所に支援を依頼します。申請の際には、この技術的支援を証明する必要があります。証明方法は覚書であったり、契約書であったりと、指定権者によってさまざまです。

5 共生型サービス運営のポイント

共生型サービスは、2018年4月にスタートしたばかりです。そのため、共生型サービスを運営していくためのポイントを知るには、先行モデルである富山型デイサービスを展開する事業所や都道府県などの事例が参考になります。

上記の他、厚生労働省などへのヒアリングを基に、共生型サービスを運営する際のポイントを紹介します。

1)報酬単位数の違いに留意する

共生型サービスを見据えて障害福祉サービス事業または介護事業に新規参入する場合、一般的には、まずは介護事業所の指定を受けてから、共生型の障害福祉サービスの指定を受けたほうがよいといわれます。

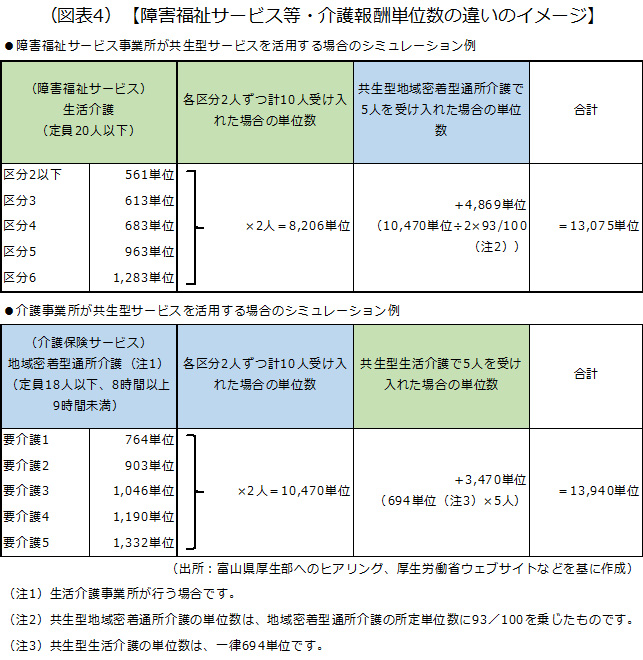

富山型デイサービスの普及に取り組む富山県厚生部へのヒアリングによると、「報酬単位数は、介護報酬のほうが障害福祉サービス等報酬よりも高く設定されている。例えば、同じデイサービスの通所介護(定員18人以下、8時間以上9時間未満)と生活介護(定員20人以下)を比べると、通所介護のほうが2割以上高くなるという試算がある」とのことです。

利用者数等が同じ場合、通所介護事業所のほうが生活介護事業所よりも、報酬単位数は高くなります。また、介護・障害福祉サービスで10人、定員の不足分として共生型サービスで5人受け入れた場合で比べてみても、通所介護事業所のほうが報酬単位数は高くなります。

ただし、あまり多くないケースですが、利用者比率が半々になった場合は、生活介護事業所(+共生型通所介護)のほうが、報酬単位数は高くなることもあるようです。

2)自治体の講習・研修を利用する

障害福祉サービス事業所が共生型の介護保険サービスの指定を受けるより、介護事業所が共生型の障害福祉サービスの指定を受けるほうが、ノウハウ面でハードルが高いといわれます。知的・精神障害児・者への対応は、高齢者介護にはない専門的な知識が求められるためです。

こうした課題を解消するには、講習や研修を積極的に利用するのも一策です。各自治体では、介護・障害福祉事業への新規参入者向けの講習会や研修会を実施しています。 研修などを通して、実際に、知的・精神障害児・者に触れることで、現在の人員で対応可能か、受け入れる際にどのようなノウハウが必要かなどを検討することができます。

また、高齢者と障害児・者に対して、同じ空間・人員で同時にサービスを提供するノウハウがなく、不安を感じる事業者も多いようです。そのような場合は、ノウハウの蓄積のある富山型デイサービスの事業所による講習・研修などに参加するのもよいでしょう。

例えば、富山型デイサービス事業所で構成されている「富山ケアネットワーク」は、2002年から「富山型民間デイサービス起業家育成講座」を開催しており、県内外から毎回100人近い受講希望者が集まっているようです。

3)利用者確保には地域との協力が大事

安定して黒字経営を続けている、ある富山型デイサービス事業所へのヒアリングによると、「開設当初は、地域から離れたくない、施設に入りたくないという人を紹介してもらうよう地域の人にお願いして、利用者を確保していった」とのことです。

また、「基本的に近所の人の依頼は断らない。定員がいっぱいでそのときは受け入れられなくても空いたら連絡したり、他の施設を紹介するなどのフォローを欠かさないといったことを徹底した結果、『困ったらうちの施設』といった意識が地域に広まり、現在では宣伝・広告をしなくても利用者確保に困ることはない」とのことです。

多種多様な高齢者、障害児・者を幅広く、一体的に受け入れるためには、臨機応変な対応が不可欠です。このような運営体制を維持するためには、地域住民や地域の他施設との関係構築が重要になります。

以上(2018年11月)

pj50220

画像:photo-ac

現場力を強化するためのヒント

書いてあること

- 主な読者:価値を生む現場づくりを目指す経営者

- 課題:現場力が優れている企業となるために押さえておくべきポイントを知りたい

- 解決策:社員をまとめ上げるために欠かせないのが、「人に対する信頼感や親近感」、あるいは少し強い表現で言えば「忠誠心」といったものである。そのため、日頃のコミュニケーションの積み重ねなどが重要になる

1 現場力とは

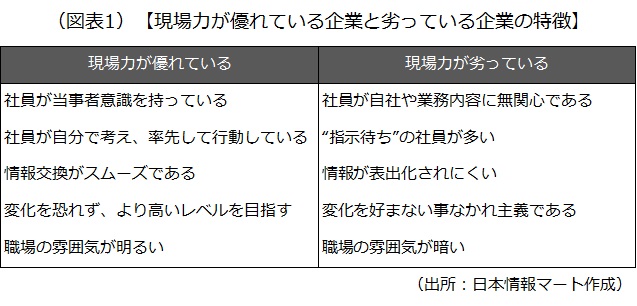

現場力とは、「自主的に問題を発見し、それを解決できる社員が集まる現場に備わる力」です(論者によって異なります)。現場は日々の業務を担う場であり、あらゆる企業に存在します。

現場は「企業の価値を生む場」と言い換えることができ、その優劣は企業の競争力に大きな影響を与えます。経営者なら自社の現場力を少しでも高めたいと考えるはずです。それは、現場力に優れている企業と劣っている企業とでは、次のような違いがあるからです。

2 「7つのS」に見る組織変革のヒント

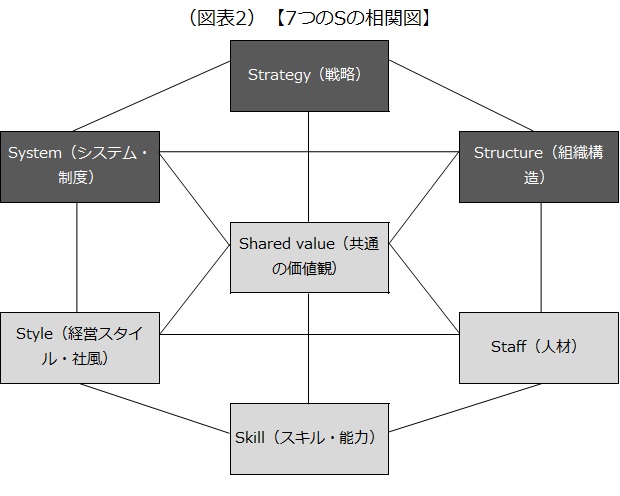

現場力を高めるには、さまざまな施策を多面的に実施し、社員の意識、あるいは組織全体を変革していく必要があります。その際に参考になるのが、「マッキンゼーの7Sモデル」です。

7つのSは、「ハードS:Strategy(戦略)、Structure(組織構造)、System(システム・制度)。ソフトSよりも変えやすい」と「ソフトS:Shared value(共通の価値観)、Style(経営スタイル・社風)、Skill(スキル・能力)、Staff(人材)。強制的または短時間で変えることは困難」に大別されます。

組織変革を進める際、ビジョンの策定などハードSの整備に注力してしまいがちです。社員からの支持を得られるかは別として、極論を言えばハードSは経営者がトップダウンで変えることができるなど、取り組みやすいからです。

一方、ソフトSには社員の価値観が反映される必要があるため、変えるには時間を要します。以降では、変えることが難しいソフトSの4要素の視点から、現場力を高めるための取り組みを考えていきます。

3 ソフトSを高める

1)Shared value(共通の価値観)

現場力を高める素地となる共通の価値観を社員が共有できるようにします。共通の価値観を共有する方法として、「クレド(企業の信条や行動指針を簡潔に記したもの)を導入するなど、現場での判断基準を示すルールを明文化すること」が考えられます。

クレドは、経営者がトップダウンで作成することもできますが、社員がボトムアップで作成したほうが現場の実情に即した内容が盛り込まれ、組織に浸透しやすいことがあります。

2)Style(経営スタイル・社風)

経営スタイル・社風は社内で緩やかに共有されているものであり、クレドのようにはっきりと明文化できるものではありません。しかし、社員は少なからず経営スタイル・社風に影響を受けて業務を進めていることを意識しましょう。

経営スタイル・社風を社内に浸透させる方策として、「自由に意見を言い合うことのできる場を積極的に設ける」などが考えられます。また、経営者が朝礼や社内報などを通じて、経営スタイル・社風を体現しているエピソードを紹介することも効果的です。

3)Skill(スキル・能力)

現場力を発揮している状態とは、現場の社員が単に目の前にある問題解決や改善活動に取り組むだけではなく、より高いレベルで業務を遂行しようとしていることです。社員には「問題を発見・指摘する力」「問題を解決する力」が求められます。

社員に「問題を発見・指摘し、解決する」ことを体感するために、「『目安箱』のような制度を整備し、業務のやり方、社内の制度で疑問に思っていることなど、日々の業務で感じている問題を指摘してもらう」などの方法が考えられます。

社員が問題を発見・指摘した後は、どのような解決策を実施するのか、また、その結果など、問題解決に至るまでのプロセスを掲示板に貼り出すなどして、現場で問題を共有できるようにします。

4)Staff(人材)

現場力を高めるためには、「経営者と現場をつなぐ人材」が不可欠です。マネジャーなどの立場にあるミドルマネジメントに、「共通価値観を共有する、経営スタイルを浸透させる、社員のスキル・能力を引き出す」ための取り組みを促進してもらいましょう。

例えば、「社員のスキル・能力を引き出す」といった取り組みを促進するのであれば、社員とのコミュニケーションを通じて、日々の業務で感じている問題点を聞き出し、それをどう解決すればよいのかアドバイスを与えたり、一緒に考えたりしてもらいます。

4 現場力を高めるための視点

1)レビンのモデル

現場力を高める取り組みを一過性のものとしないために、心理学者のクルト・レビンが提唱した「1.解凍→2.変革・移動→3.再凍結」の順で変革を進めていくモデルが参考になります。これを実施することで、時間を経るに従って現場力を高めていくことができます。

なお、「1.解凍」は社員に変革の必要性を理解させ、新たな変化に向けての準備を促す段階、「2.変革・移動」は組織に新しい行動基準や考え方を導入する段階、「3.再凍結」は新しい行動基準や考え方を定着させて高める段階のことです。

2)経営者、ミドルマネジメントといったリーダーが現場を動かす原動力となる

現場力を高めるためにさまざまな取り組みを実施していくことになりますが、社員には賛成派も反対派もいるので、全社員を巻き込んで取り組みを進めることは簡単ではありません。

社員をまとめ上げるために欠かせないのが、「人に対する信頼感や親近感」、あるいは少し強い表現で言えば「忠誠心」です。例えば、「以前社長と懇親会で話したときに、自分の話を真剣に聞いてくれた」「マネジャーの○○さんはいつも自分をサポートしてくれているから、あの人が困っているなら力になりたい」といったようなことです。

一見、小さなことに思えますが、こうした小さなコミュニケーションの積み重ねや、社員のことを気に掛けている姿勢が、社員を動かす力になるということを忘れてはいけません。

以上(2018年10月)

pj80030

画像:pixabay

地域密着型サービスの概要

書いてあること

- 主な読者:地域密着型サービスについて知りたい経営者

- 課題:サービス内容が数種類に分かれているので、各サービスの概要を把握したい

- 解決策:地域密着型サービスは9種類。地域密着型介護予防サービスは3種類で、高齢者の状況などによってサービスが分かれている

1 地域密着型サービスの概要

1)地域密着型サービスとは

超高齢社会を迎え、認知症の高齢者や一人暮らしの高齢者の増加が見込まれています。地域密着型サービスは、高齢者が身近な地域での生活を継続できるようにするためのサービスです。

地域密着型サービスには、介護給付および予防給付の対象となるサービス、介護給付のみ対象となるサービスがあります。事業者の指定や監督は市町村が行います。

施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。

2)地域密着型サービスの種類

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行います。

2.看護小規模多機能型居宅介護(2015年4月に「複合型サービス」から名称変更)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせ、看護と介護サービスの一体的な提供により、医療ニーズの高い要介護者を支援します。

3.夜間対応型訪問介護

夜間に定期的な巡回をしたり、通報によって居宅を訪問したりして、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応を行います。

4.地域密着型通所介護

日中、小規模のデイサービスセンターなどにおいて、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで提供するサービスです。

地域密着型通所介護は、2016年4月1日に創設され、これに伴い、従前の小規模な通所介護事業所については、地域密着型通所介護事業所に移行しました。なお、小規模な通所介護を地域密着型サービスへ移行させるに当たり、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置などの新たな基準が設けられました。また、療養通所介護、認知症対応型通所介護に関する規定についても、同様の改正が行われています。

5.認知症対応型通所介護

脳血管疾患、アルツハイマー病などにより認知機能が低下した高齢者に対して、通所介護事業所などにおいて、入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練を提供します。

6.小規模多機能型居宅介護

デイサービスを中心に、高齢者の状態や希望に応じて、訪問介護やショートステイなどを組み合わせてサービスを行います。

7.認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が9人以下の少人数で共同生活しながら、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを提供するサービスです。

8.地域密着型特定施設入居者生活介護

介護専用の有料老人ホーム(定員29人以下)などで、食事、入浴などの介護や機能訓練を提供します。

9.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)で、入浴、排せつ、食事などの介護サービスや機能訓練、健康管理サービスを提供します。

2 地域密着型介護予防サービスの概要

1)地域密着型介護予防サービスとは

地域密着型介護予防サービスとは、地域密着型サービスを提供する施設において提供される介護予防サービスのことをいいます。地域密着型介護予防サービス事業者の指定は、市町村長が行います(介護保険法第115条の12)。

地域密着型介護サービス事業者で、介護予防サービス(要支援者向け介護サービス)を提供したい場合、地域密着型介護予防サービスの指定を併せて受ける必要があります。

2)地域密着型介護予防サービスの種類

1.介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、または所定のサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものおよび機能訓練などを行うことをいいます。

2.介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護とは、居宅要支援者であって、認知症である者について、その介護予防を目的として老人デイサービスセンターなどに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものおよび機能訓練などを行うことをいいます。

3.介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護とは、要支援者であって、認知症である者について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援および機能訓練などを行うことをいいます。

3 地域密着型サービスの事業者数、介護費

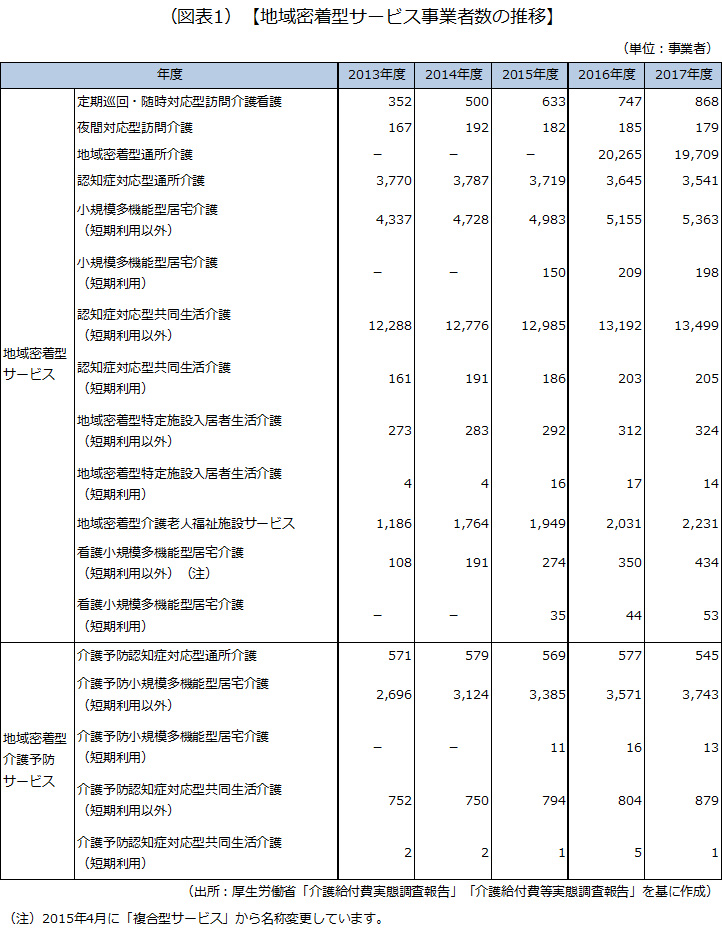

1)地域密着型サービス事業者数

地域密着型サービス事業者数の推移は次の通りです。

ほとんどの事業所では、介護給付の対象となる事業所の指定と、予防給付の対象となる事業所の指定を併せて受けています。

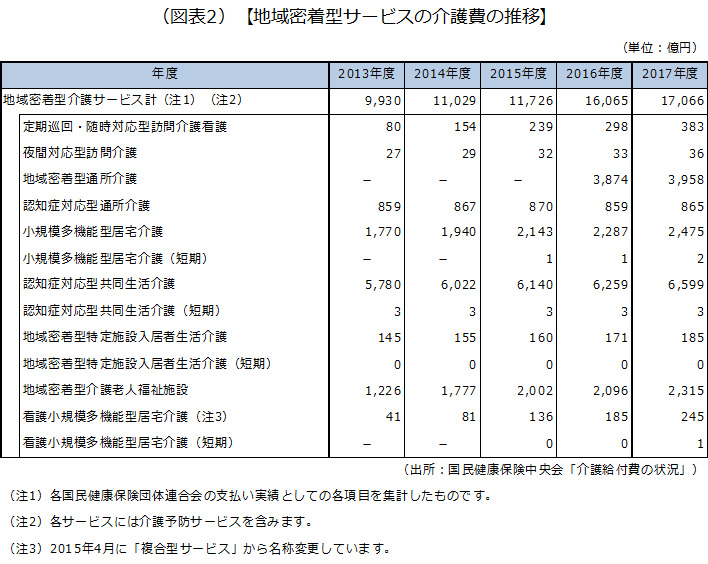

2)地域密着型サービスの介護費

地域密着型サービスの介護費の推移は次の通りです。なお、介護費は介護給付と予防給付の合計値です。

介護費はいずれの地域密着型サービスにおいても増加傾向にあります。国民健康保険中央会では介護予防給付のみの数値を非公開としています。そのため、同中央会の統計からは地域密着型介護予防サービスについての介護費を把握することができません。

地域密着型サービスの中で、認知症対応型共同生活介護が多くを占めており、介護費は増加を続けています。介護度の高い要介護者が増えるに伴い、認知症高齢者も増加しており、施設が整備されるとともに介護費についても拡大の一途です。

以上(2018年10月)

pj50211

画像:pixabay

「価値創造」思考でゲームチェンジャーになる

書いてあること

- 主な読者:新規ビジネスを考える経営者

- 課題:ビジネスチャンスを発見するに、ゲームチェンジャーの思考を身に付けたい

- 解決策:価値創造のための思考法やフレームワークを紹介する

1 ゲームチェンジャーに必要な発想

ビジネスでもプライベートでも、多くの人はこれまでの経験や知識に照らして物事を考え、意思決定する傾向があります。これは、大きな失敗につながりにくい安全な考え方といえます。しかし、ビジネスの場合、ここから一歩飛び出さなければ、既存の枠にとらわれない、自由な発想でビジネスを創造していく“ゲームチェンジャー”にはなれません。

本稿では、「思考」に焦点を当てながら、価値創造の取り組みを円滑に進める上で押さえておきたい、基本的なポイントを紹介していきます。

2 創造すべき真の価値とは

1)真の価値はどこにあるのか?

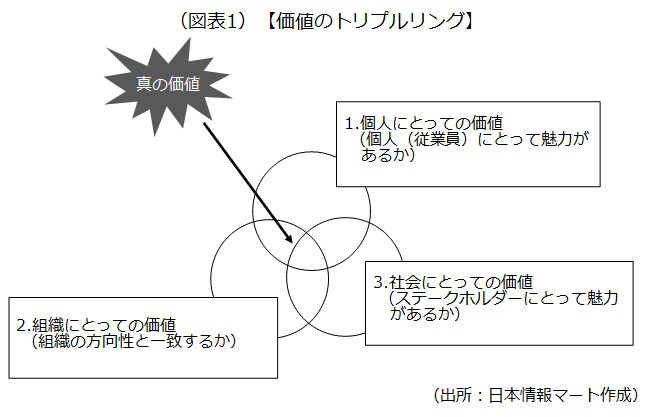

価値創造の取り組みを考える前に、創造すべき価値とは何かを考えてみましょう。それは、「競合他社より魅力的で、消費者から支持を得られる価値」です。このような価値を生み出すためには、競合他社や消費者の視点だけでなく、もう少し広く多面的な視点で捉える必要があります。例えば、「個人」「組織」「社会」の3つの視点を取り入れるとよいでしょう。

2)個人にとっての価値

価値創造に取り組むのは、従業員をはじめとした組織内の人々が中心となります。従って、創造する価値は組織内の人々にとって、取り組みに積極的に参加したくなる魅力を備えていることが必要です。

3)組織にとっての価値

創造する価値が組織の理念やビジョンと一致することで、場当たり的ではなく、持続的な取り組みにすることができます。ただし創造する価値は短期的にはもちろん、将来的にも組織に有益でなければなりません。

4)社会にとっての価値

創造する価値は、消費者・株主・取引先・地域社会などの外部のステークホルダーにとって魅力的で、恩恵をもたらすものであることが求められます。

3 価値創造のための思考とは

価値創造は、既存の枠にとらわれない自由で多様な発想で思考することによって生まれます。そのため、次の2点を前提として押さえておきましょう。

- チームを組成し、多くの人々の多様な意見を活用できる体制で取り組む

- 「経験や知識は自由な発想を阻害する要因になり得る」ことを念頭に置き、チームのメンバー選定や、チーム内の意思決定など、あらゆる場面で経験や知識を過度に重視しないようにする

本稿では、チームで価値創造を進めることを想定して話を進めていきます。しかし実際は必ずしもチームを作る必要はなく、従業員へのアンケートなどによって意見を幅広く収集する方法もあります。

4 思考のためのフレームワーク

1)価値創造の思考法

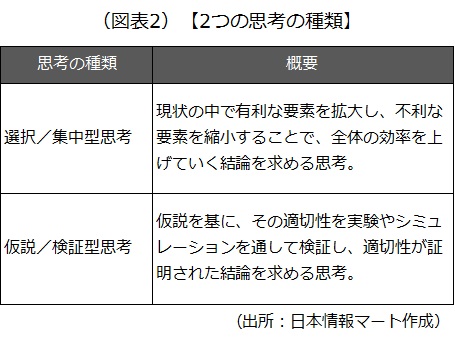

個人で思考する場合も、集団で思考(議論)する場合も同様ですが、一般的に思考法は「選択/集中型思考」と「仮説/検証型思考」の2つに大別できます。

価値創造に適しているのは「仮説/検証型思考」です。なぜなら、「選択/集中型思考」のように現状だけに注目せず、一部現状を生かしながらも仮説を自由に立て、その仮説の適切性を検証するものだからです。

2)思考のステップ

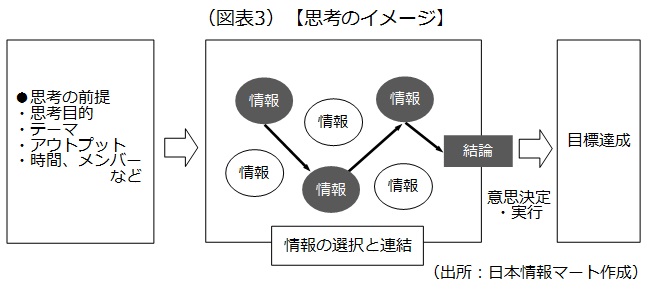

思考とは、目的やテーマなどの前提条件の範囲内で、持ち合わせている情報の中から結論を導き出すために必要な情報を選択し、結論へと連結させていく一連の流れをいいます。思考のイメージは次の通りです。

価値創造の取り組みを推進するチーム(以下「価値創造型チーム」)は、「結論のみならず、どのような情報が抽出・選択され、どのように連結されて結論に至ったのか」というプロセスをメンバー間で共有しながら議論を進めます。では、「仮説/検証型思考」のステップを具体的に見ていきましょう。

1.思考の前提

思考プロセス(情報連結のフレーム)の大枠をあらかじめ設定します。

2.情報抽出

情報や意見を出して集めます。こうして集めることを「拡散」といいます。結論や選択基準にとらわれずに、自由に多くの情報を列挙することが重要です。

3.情報選択

多くの情報や意見から、必要なものや重要なものを選択します。こうして選択することを「収束」といいます。具体的で明確な選択基準を設定することが重要です。

4.仮説構築

選択した情報を連結し、仮説の行動プランを構築します。

5.検証・意思決定

仮説の行動プランの妥当性を証明できる根拠を明らかにし、意思決定を行います。

3)ポイントは「思考の前提」

価値創造に関する議論では、多様なメンバーが自由闊達(かったつ)に意見するため、議論が拡散しがちです。そこで、思考の前提を設定し、こうした事態を防ぎます。

思考の前提になるのは、「目的」「テーマ」「使用情報」「ゴール(アウトプット)」「時間内に合意できない場合の最終決定方法」「時間・場所・メンバーなどの討議環境」の6つです。議論に先立って、これら6つの前提をメンバーに周知徹底することで、議論の無用な混乱を防ぐようにします。

5 価値創造型チームを成功に導くリーダー像

1)リーダーに求められる能力

リーダーは通常、チームの成果を左右する重要な役割を担います。これは価値創造型チームにおいても同様です。以降では、価値創造型チームを成功に導くリーダー像について紹介します。価値創造型チームのリーダーに欠かせないのは、次の2つの能力です。

- 議論をリードする理論的な思考力

- メンバーの能力を引き出し、結集させるコミュニケーション力

価値創造型チームは明確な結論が見えない中、新たな価値を模索します。そのため、議論が混乱したり行き詰まったりするなど、さまざまな障害に直面しがちです。こうした障害を乗り越えて結論を導き出すには、リーダーがその時々の状況を勘案しながら、全メンバーが納得できるように議論を理論的にリードすることが必要です。

また、自由闊達な議論を通じて、個々のメンバーが持つ能力を最大限に発揮してもらうことも大切です。しかし、単に個々のメンバーの能力を引き出すだけでは不十分です。

個々のメンバーの力を結集しなければ、チームとしての成果は見込めません。リーダーは個々のメンバーの能力を引き出しつつ、多様なメンバーを1つにまとめる能力が求められます。

2)ファシリテーション型のリーダーシップ

価値創造型チームのリーダーには、「議論をリードする理論的な思考力」「メンバーの能力を引き出し、結集させるコミュニケーション力」が求められます。しかし、リーダーシップが強すぎると、メンバーはリーダーと異なる意見を出すのを遠慮したり、安易な妥協や追随を見せたりするなど、自由な議論が損なわれる可能性があります。そこで重要になるのが、ファシリテーションです。

ファシリテーションとは、「指示したり結論を示したりするなどして議論の内容自体をリードするのではなく、議論の枠組みを示すなどして『議論の場』をコントロールしながら、議論を促進・支援・後押しするリーダーシップ」をいいます。

価値創造型チームのリーダーは、メンバーが自由に、かつ自発的・意欲的に発言できる場を形成するファシリテーション型のリーダーシップを発揮することが好ましいといえるでしょう。

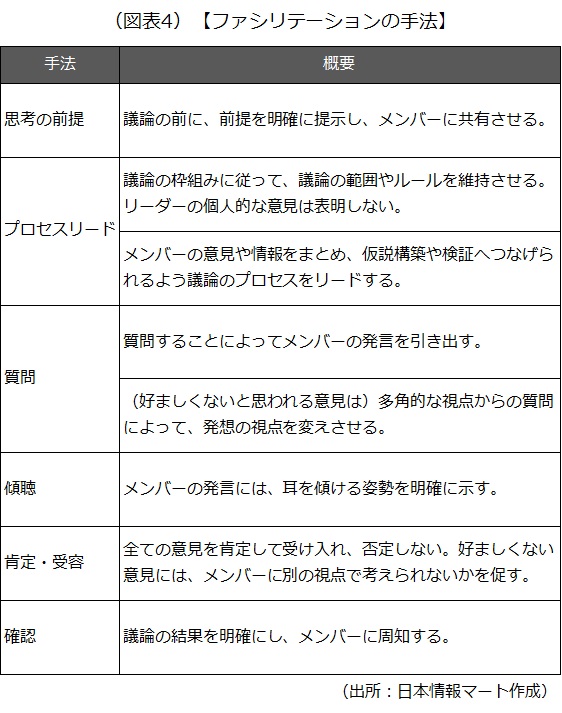

3)押さえておきたいファシリテーションの手法

ファシリテーション型のリーダーシップを発揮するには幾つかの手法があります。ここでは特に重要な「思考の前提」「プロセスリード」「質問」「傾聴」「肯定・受容」「確認」の概要を紹介します。それぞれの手法は次の通りです。

メンバーの能力を最大限に生かし、価値創造型チームの活動を有益にするには、リーダーは上記の点に注意しながら、議論を進めていくことが大切です。

以上(2018年10月)

pj80026

画像:photo-ac