1 経営者が思い描く事業の将来像を数値化する

新規事業の検討の際は収支シミュレーションが必須です。そこで、この記事では収支シミュレーションをする上で重要な意味を持つ数値について分かりやすく解説します。

また、基本的な数値を入力することで、「収支シミュレーション(財務三表)」を自動作成、主要収支シミュレーション(財務3表)が自動生成され、「主な財務指標」が自動計算されるエクセルシートもご提供します。

こちらからダウンロード

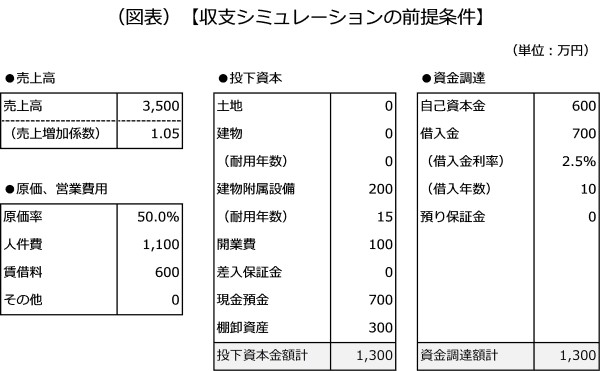

2 「収支シミュレーションの前提条件」を入力する

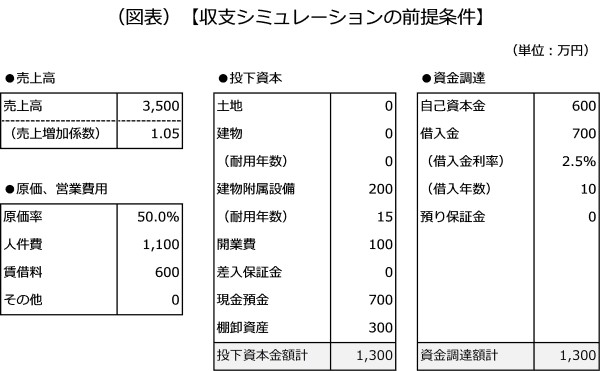

ここで入力する前提条件は次の通りです。数字は便宜上のものです。

1)売上高

売上高を予測します。例えば飲食店の場合、「客単価×座席数×回転数」といったように、要素を分解すると分かりやすいです。また、立地の市場規模や季節性向などを踏まえると、より現実的な予測になります。さらに、売上増加係数を設定すれば、2年目以降の売上が上昇します。

2)原価、営業費用

1.原価

原価は、原価率の業界平均を調べます。例えば、中小企業庁「中小企業実態基本調査」や日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」などの数値が参考になります。原価は、売上に原価率を乗じた金額が損益計算書の原価に反映されます。

2.人件費

人件費は、実際に必要な人員と支給額を決めます。業界の平均を調べる場合も、中小企業庁「中小企業実態基本調査」や日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」などの数値が参考になります。人件費は、損益計算書の営業費用に反映されます。

3.賃借料

店舗や倉庫、工場などの賃借料は、物件の目処が立っている場合は、実際の賃借料を入力します。まだ目処が立っていない場合は、想定地域にある条件の似た物件の賃借料を当てはめます。賃借料は、損益計算書の営業費用に反映されます。

4.その他

その他の項目には、10万円以下の諸費用(消耗品費や水道光熱費など)をまとめます。金額が多額の場合や、定期的に発生するなど重要度が高い場合は、個別の費用として認識しましょう。その他の項目は、損益計算書の営業費用に反映されます。

3)投下資本

1.土地、建物、建物附属設備

土地、建物を購入して店舗や工場などとして使用する場合、想定される取得価額を調べます。また、建物附属設備(内装工事や高額な備品など)については、店舗や工場に必要な項目を整理した上で見積もりを取ります。

建物と建物附属設備については、減価償却費を計算するために耐用年数も入力します。耐用年数は国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」の細目から該当するものを選びます。さらに土地、建物、償却資産がある場合の固定資産税、建物にかかる修繕費、火災保険料を推計します。これらの費用は、損益計算書の営業費用に反映されます。

2.開業費

開業費は、会社を設立(税務署に開業届を提出)してから、実際に事業を始めるまでの間にかかった費用です。例えば、広告宣伝費(ウェブサイト開設など)や消耗品費(オフィス家具など)などが該当します。開業費は、支出時は資産として貸借対照表に計上され、5年間(税務上は任意で決めた期間)で償却されます。開業費は、損益計算書の営業外費用に反映されます。

3.差入保証金

差入保証金は、保証金や敷金など、取引や賃貸借契約の担保のために差し入れる保証金です。オフィスや店舗を賃借する場合は入力しましょう。差入保証金は、貸借対照表の固定資産に反映されます。

4.現金預金

現金預金は、開業時に手元に残る想定の現金預金の残高です。自己資金や調達資金から、開業前に必要となる設備投資などの支出を差し引いて計算します。開業後、半年~1年の間に予想される資金(人件費、家賃、水道光熱費、修繕費など)を含めて計画しましょう。現金預金は、貸借対照表の流動資産に反映されます。

5.棚卸資産

棚卸資産は、開業前に準備をしておく在庫です。売上予測に基づいて、必要な商品や製品在庫を見積もります。棚卸資産は、貸借対照表の流動資産に反映されます。

4)資金調達

1.自己資本金

自己資本金は、自分自身はもちろん、親族や第三者などの株主から出資を受けた金額です。自分資本と後述する借入金とのバランスを考えながら事業計画を策定します。自己資本金は、貸借対照表の純資産に反映されます。

2.借入金

借入金は、金融機関などからの借り入れです。金額だけではなく、金利と借入年数も入力します。借入金は、貸借対照表の固定負債に反映されます(この収支シミュレーションでは長期借入を想定)。また、利子は、損益計算書の営業外費用に反映されます。さらに、元本と利子の支払いは、キャッシュフロー計算書の借入金返済に反映されます。

3.預り保証金

預り保証金は、保証金や敷金など、取引や賃貸借契約の担保のために受け入れる保証金です。預り保証金は、貸借対照表の固定負債に反映されます。

3 「収支シミュレーション(財務三表)」を自動作成

1)損益計算書(PL)

損益計算書は、会社が一定期間で、どれだけもうけたのか(あるいは損をしたのか)を表します。一番上の「売上高」から費用を引いていき、利益を求める構造になっています。また、売上と費用項目を使って損益分岐点売上高も計算しています(本来はPLには計上されない項目です)。なお、変動費は原価、固定費は営業費用と仮定しています。

2)貸借対照表(BS)

貸借対照表は、ある時点の会社の財政状態を表します。負債及び純資産は「どのようにお金を調達したのか」を示し、資産は「調達したお金を何に使ったのか」を示します。なお、実際の貸借対照表は細かな勘定科目が表示されますが、この収支シミュレーションでは最低限の項目で表示しています。

3)キャッシュフロー計算書(CF)

キャッシュフロー計算書は、損益計算書や貸借対照表からは読み取れない会社の現金の流れを表します。実際のキャッシュフロー計算書では、営業活動、投資活動、財務活動でキャッシュフローを分類しますが、この収支シミュレーションでは最低限の項目で表示しています。

4 「主な財務指標」が自動計算される

1)収益性

1.ROE=税引後当期純利益÷自己資本

ROE(Return On Equity、自己資本利益率)は、自己資本を使ってどれだけ当期純利益を上げているかを示す指標です。高いほど効率性は高くなります。

2.ROA=税引後当期純利益÷総資本

ROA(Return On Assets、総資本利益率)は、総資本を使ってどれだけ当期純利益を上げているかを示す指標です。高いほど効率性は高くなります。

3.利益率=利益÷売上高

利益率は、売上高に対する利益の割合を示す指標です。高いほど効率性は高くなります。なお、この収支シミュレーションでは、経常利益を使っています。

4.総資本回転率(回)=売上高÷総資本

総資本回転率は、どれだけ効率的に資本を使っているかを示す指標です。高いほど効率性は高くなります。

5.売上債権回転率(回)=売上高÷売上債権(受取手形+売掛金など)

売上債権回転率は、どれだけ効率的に売上債権を回収しているかを示す指標です。高いほど効率性は高くなります。

2)安全性に関する主な指標

1.流動比率=流動資産÷流動負債

流動比率は、短期的な支出を短期的な収入でどの程度カバーできているかを示す指標です。高いほど安全性は高く、200%以上が望ましいといわれます。

2.自己資本比率=自己資本÷総資本

自己資本比率は、総資本のうち返済の必要がない自己資本の占める割合を示す指標です。高いほど安全性は高くなります。

3.固定比率=固定資産÷自己資本

固定比率は、短期では回収しにくい固定資産を、自己資本でどれくらい賄われているかを示す指標です。低いほど安全性は高くなります。

以上(2025年9月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

pj80151

画像:NadyaEugene-shutterstock