この記事では、現役社労士が直面した小さな運送業の労災の事例として、「長期休業が必要になり労災保険での対応を求めてきた社員に対し、『自賠責保険で対応したからだめだ』と突っぱねてしまった会社」の話を紹介します(実際の会社が特定できないように省略したり、表現を変えたりしているところがあります)。

1 対向車との接触事故、自賠責保険で対応したが費用負担が予想以上に高い……

社員数10人の配送会社に勤めるドライバーのCさん。ある日、Cさんは業務で車両を運転していた際、アクセルを踏み間違えた対向車と接触する事故に遭いました。幸い、命に別状はありませんでしたが、長期休業が必要になるほどの大けがを負ってしまいました。

Cさんの休業中の諸費用(入院・治療費や生活費)は、加害者側の自賠責保険で賄うことになりました。しかし、Cさんのけがは後遺障害が残るレベルではなかったものの、費用負担が予想以上に重くなってしまいました。Cさんは社長に「労災保険で対応できませんか?」と相談しましたが、「もう自賠責保険で対応したんだから無理だよ」と突っぱねられてしまいました。

2 自賠責保険と労災保険は、併用できる場合もある

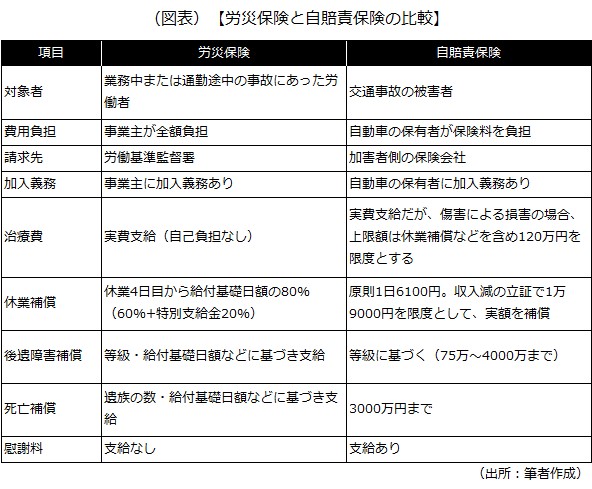

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被災者を救済するための保険で、全ての自動車に加入が義務付けられています。本来労災保険で対応すべき業務中の事故を健康保険で対応することは違法ですが、

労災保険と自賠責保険の場合、どちらの保険で事故に対応するかは社員(被災者)が選択

できます。

なお、労災保険と自賠責保険の間には、

補償内容が重複する部分については、どちらか一方の保険からしか給付を受けられない

というルールがあり、この点を勘違いして「自賠責保険で治療費や休業費の補償を受けたら、労災保険からの給付は受けられない」と思っている人がいます。しかし、実は両方の保険から給付を受けられる場合もあります。

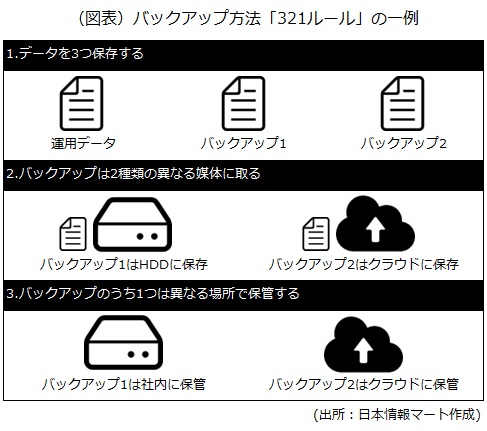

例えば、休業補償については、労災保険と自賠責保険それぞれで、

- 労災保険:休業4日目から給付基礎日額の80%(60%+特別支給金20%)

- 自賠責保険:原則1日6100円。収入減の立証で1万9000円を限度として、実額を補償

という補償内容になっていますが、労災保険の「特別支給金20%」の部分は、労働者の福祉のために政策的に支給されるもので、損害の補填を目的としていないため、自賠責保険とは重複しないと考えられています。

つまり、Cさんのケースであれば、自賠責保険の休業補償とは別に、労災保険の特別支給金の支給を受けられる可能性があるわけです。

3 労災保険と自賠責保険、それぞれの補償内容を押さえる

労災保険と自賠責保険は、前述した休業補償の他にも違いがあります。例えば、自賠責保険には被害者に対する慰謝料の支給がありますが、労災保険にはありません。一方で、自賠責保険は治療費の上限額が決まっており、超過部分が自己負担となるケースがありますが、労災保険の場合は自己負担がありません。

前述した通り、労災保険と自賠責保険、どちらを使うかは社員(被災者)が自由に選択できますので、それぞれの給付の内容を理解した上で対応しましょう。

■厚生労働省「労災保険給付の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-12.html

■自賠責保険・共済ポータルサイト「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」■

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

以上(2025年7月作成)

pj00768

画像:ChatGPT